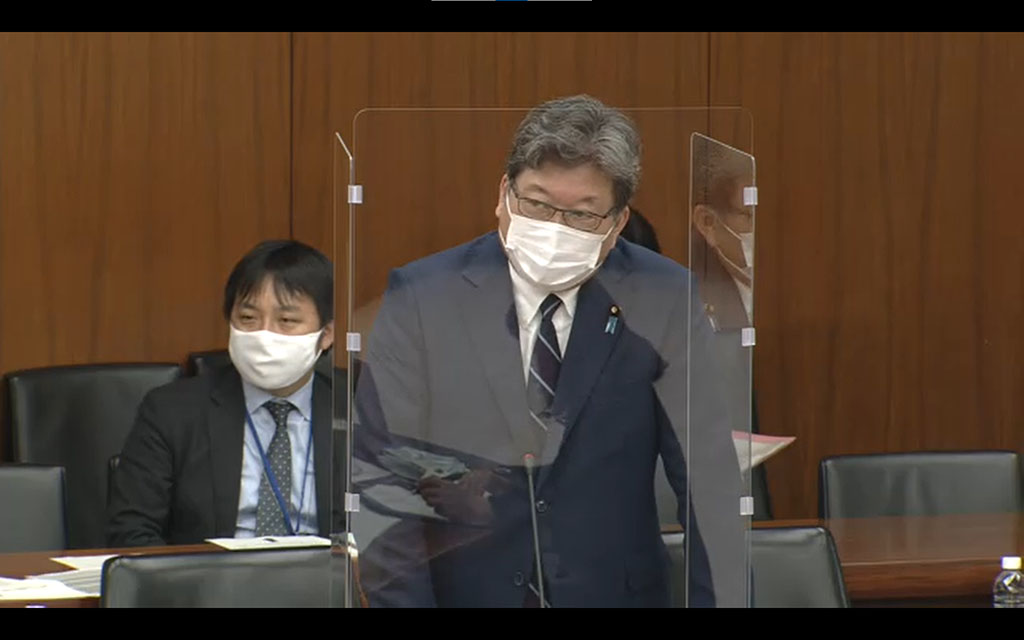

新型コロナウイルスの変異株による感染が大阪や東京で拡大している中、萩生田光一文科相は4月16日、閣議後の記者会見で、「子供への感染拡大に一層の警戒が必要」と指摘する一方、自治体単位による学校の一斉休校については「休校を前提にすることは考えていない。子供たちに二次的に与える影響も考えていかなければならないので、できる限り学校はしっかり授業を続けていくことを前提にしたい」と述べ、政府のまん延防止等重点措置が適用される地域でも学校教育が継続されるべきだとの考えを改めて強調した。

コロナ禍で2度目の入学式シーズンを迎えた。例年、春休みからゴールデンウィークにかけては、新しい学校生活で子供たちの悩みやストレスも増える時期だ。SNSによる相談窓口は、そんな子供たちの心のSOSを拾う重要なツールだが、中国の関連会社で個人情報が閲覧できる状態になっていたことが問題となったLINEを活用している相談窓口の一部が停止されている。

高校の新学習指導要領で情報科の内容が高度化したことを受け、文科省は4月15日、情報科の免許を持った教員による複数校指導の手引きを公開した。地域によっては、専門性や指導力のある教員が不足している課題に対応するためで、一人の教員が複数の高校を兼務する場合や遠隔授業を活用した場合の方法を、教育委員会や管理職、担当教員向けにまとめた。

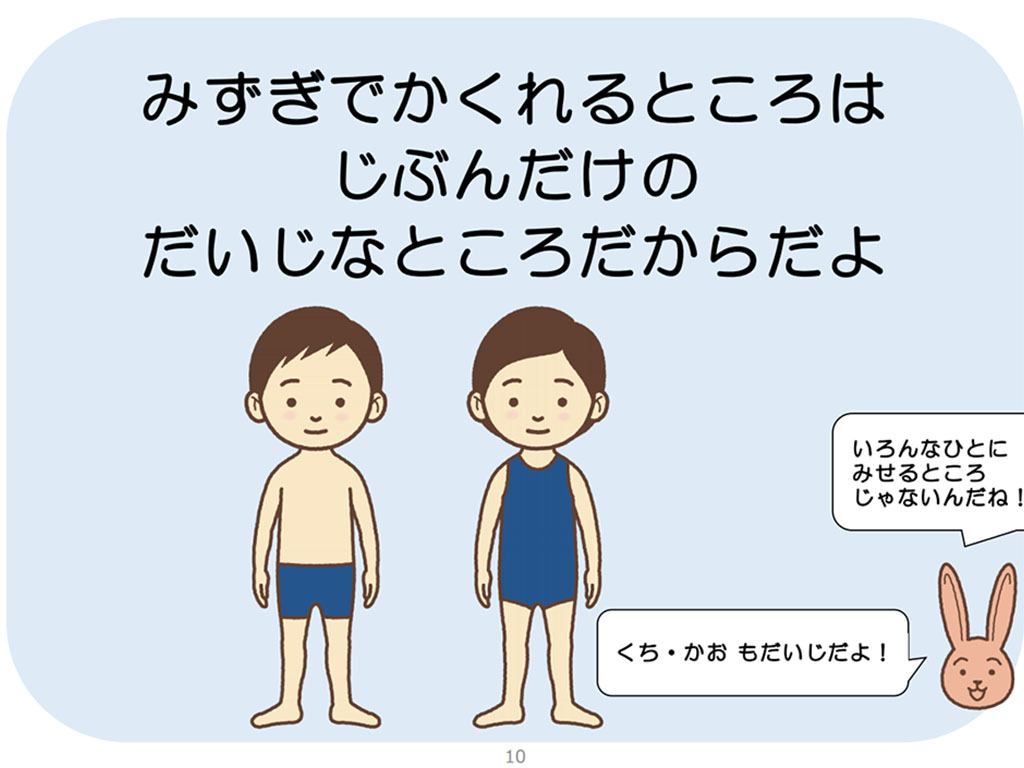

性犯罪や性暴力の根絶に向けて、文科省は内閣府と協力して、子供たちが性犯罪や性暴力の加害者や被害者、傍観者にならないための「生命の安全教育」の教材を作成し、文科省のホームページで4月16日、公開した。今年度中に各地の教育委員会などに委託して10数校の授業で使用し、指導モデルの開発を進める。萩生田光一文科相は同日の閣議後会見で、「全国の学校や大学などで活用して、性暴力の防止につなげたい」と呼び掛けた。

消費者庁は4月15日、主に中学校の技術・家庭科家庭分野の授業での活用を想定した、消費者教育プログラムをホームページで公開した。買い物のトラブルがなぜ起こるのかや、事実とは異なる情報に惑わされないようにするためのポイントについて、学ぶことができる。

成年年齢の18歳への引き下げが1年後に迫っているのに合わせ、法務省はこのほど、成年年齢の引き下げについて若者向けに解説した特設サイト「大人への道しるべ」を開設した。高校生の意見を参考にストーリーを練り上げた漫画や小説で、消費や契約の注意点などを学べる。

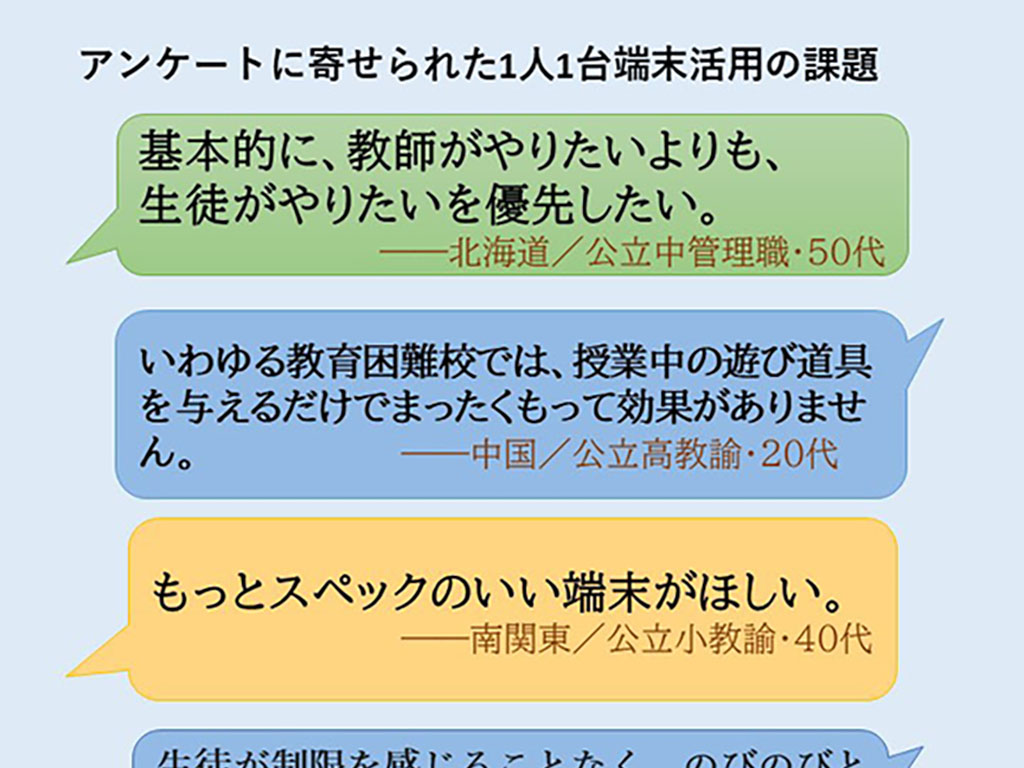

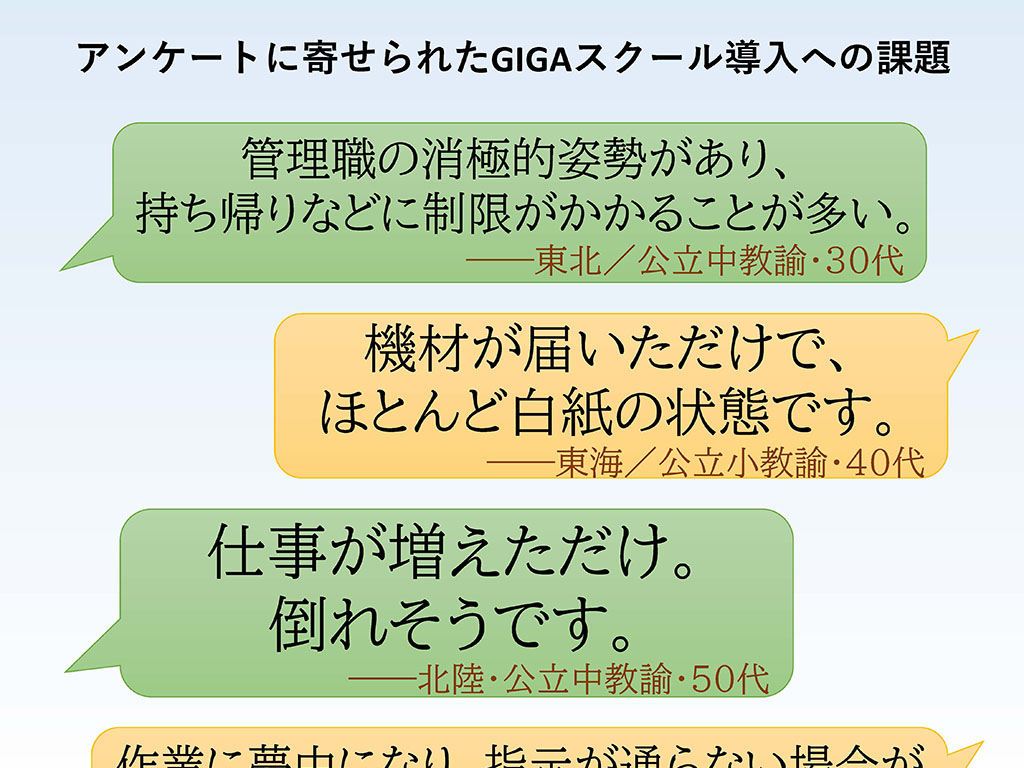

GIGAスクール構想の本格始動に合わせ、教育新聞が小中高などの教員を対象に実施した、学校現場の1人1台端末環境に関するアンケートでは、端末を活用する上での懸念点や先進的な活用事例など、学校現場の声が数多く寄せられた。中でも、いわゆる教育困難校での端末導入について慎重な意見が見られ、「授業中の遊び道具を与えるだけでまったくもって効果がありません」などと赤裸々な訴えもあった。

GIGAスクール構想での1人1台端末環境が実現することを踏まえ、日本マイクロソフト(MS)は4月15日、オンライン記者会見を開き、6月に教員向け活用ポータルを開設すると発表した。MS認定教員が作成した実践例、教材、指導案を提供するほか、文科省が運営するGIGAスクール構想の情報共有プラットフォーム「StuDX Style」とも連携する。

政府の教育再生実行会議・合同ワーキンググループ(WG)は4月15日、2回目の会合を開き、大学の9月入学(秋季入学)への移行などを巡り意見を交わした。この中で、大学への「飛び入学」について、現在は与えられていない高校卒業資格を認めるべきとの意見で一致し、提言に盛り込むことになった。また、大学での学事暦や修業年限の多様化・柔軟化を促進するために、財政支援などが必要であることも盛り込む方針。

1日当たりの新型コロナウイルスの新規感染者数が1000人を超えるなど、感染拡大が止まらない大阪府は、4月14日夜に開いた第45回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議で、特に変異株の子供への感染が多いことから、休校にはしないものの、部活動の休止など、学校での感染防止対策を強化する方針を決めた。

虐待の疑いなどによる児童相談所の一時保護の課題について、厚労省の検討会は4月14日、第8回会合をオンラインで開き、前回会合での議論を受けて修正された取りまとめ案を大筋で了承した。一時保護は子供や親の権利を制限する側面もあることから、独立した司法機関が一時保護の開始判断を審査する、新たな制度を導入すべきだと提言した。

経済的に困窮している家庭に食品を定期的に配送する「こども宅食」の全国的な広まりを受けて、こども宅食の普及に取り組む「こども宅食応援団」は4月13、14日に、2回目となる全国サミットをオンラインで開いた。初日はこども宅食の実態調査結果が報告され、コロナ禍におけるこども宅食の可能性と課題が議論された。

GIGAスクール構想を巡り、教育新聞が教員を対象に実施した1人1台端末環境に関するウェブアンケートでは、小中学校などの教員から学校現場での課題や工夫など、生の声が多数寄せられた。端末や周辺機器の整備、家庭との連携、組織体制など問題が山積している中、教員がさまざまな工夫で困難を乗り越えようとしている姿が浮かび上がってきた。

中学受験を控えた小学生が、コロナ禍の特例措置を理由に「自主休校」「選択登校」と称して学校に登校しないケースが出ていることについて、萩生田光一文科相は4月14日、衆院文科委で、「本来の義務教育の在り方として望ましくない」と述べ、近く都道府県などの教委に適切な取り組みを求める考えを明らかにした。文科省では、コロナ禍の特例措置や不登校の取り扱いなどを整理して、近く通知を行う。

政府は4月13日、経済財政諮問会議を開き、有識者議員から人材への投資を大胆に進める「ヒューマン・ニューディール」が提言された。この中では、成長性の高い分野への人材の移動を進めるため、従業員の学び直しへの支援強化に向けて、「選択的週休3日制」の導入など、働きながら学べる環境を整備すべきと提案。今後、テーマの1つとして議論されることになった。学校現場への導入などといった具体的な議論はされていない。

萩生田光一文科相は4月14日の衆院文科委で、文科省が始めた「#教師のバトン」プロジェクトに、教員らから労働環境の実態などに関する厳しい声が寄せられていることについて、「ツイッターは匿名なので、辛辣な意見も出ることは想定の範囲内だった。むしろ生の声を国民に見ていただくいい機会と受け止めている」と述べ、現場の声を真摯に受け止めて教員の働き方改革につなげたいとの姿勢を示した。

労働団体や生協などでつくる労働者福祉中央協議会は4月12日、文科省で記者会見を開き、コロナ禍で学費の納入や生活費の工面に苦しむ学生が増えていると訴えた。多くの学生が食費を節約しているほか、生理用品が買えない「生理の貧困」問題も深刻化しているとして、今年度前期の学費の延納や分納、減免といった対応や、国による奨学金の拡充など、学生への支援が必要だと強調した。

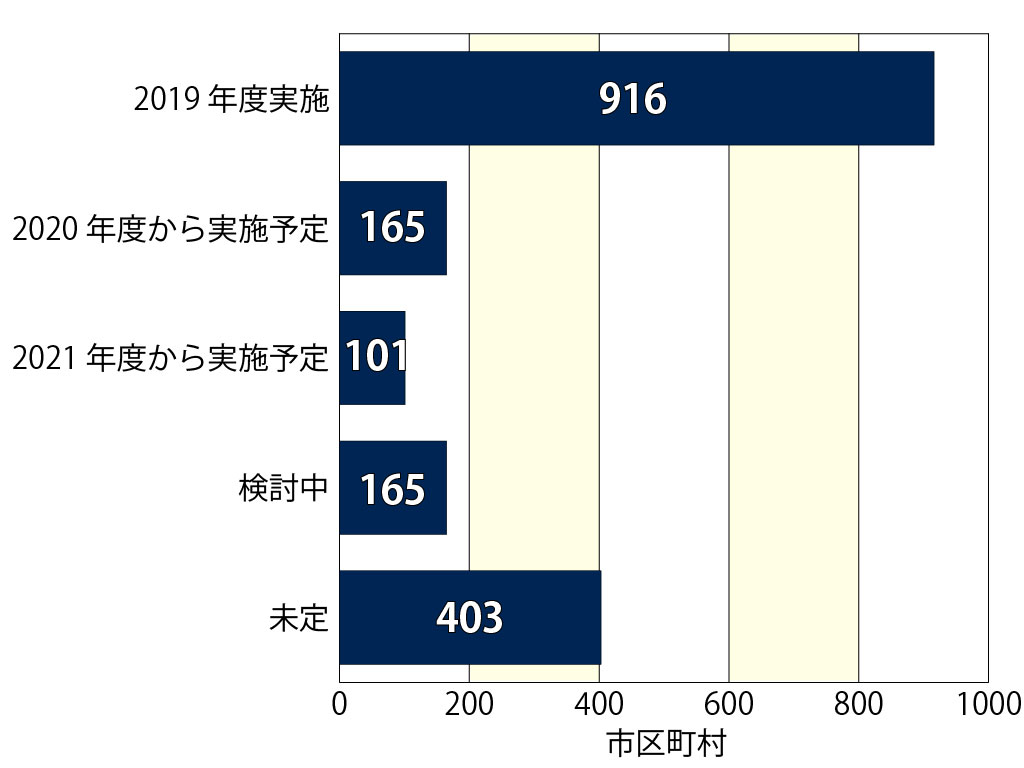

厚労省はこのほど、全国の市区町村に対して行った、2019年度「新生児聴覚検査の実施状況調査」の結果を公表した。聴覚検査によって把握した要支援児に、療育に向けた指導援助を行っている自治体は8割を占めた。聴覚検査を公費負担している自治体は半数以上を占め、前年度より241市区町村増加するなど、難聴児の早期発見に向けた取り組みが広がっている。

次期衆院選の公約として浮上してきた「こども庁」創設の議論を本格化させるため、自民党は4月13日、党総裁直属の本部組織として「『こども・若者』輝く未来創造本部」を立ち上げ、初会合を開いた。6月初旬に閣議決定される「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太の方針)に、子供を最優先とする立場から、「こども庁」創設の考え方と必要な政策効果を盛り込むことを目指し、構想の具体化に着手する。

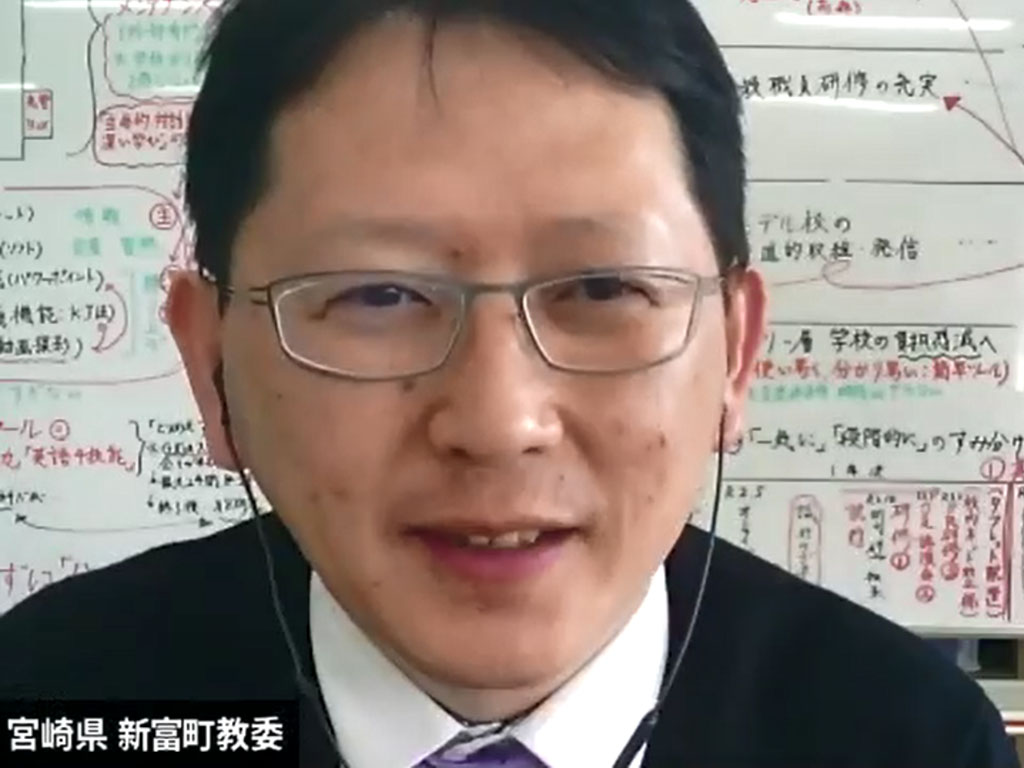

GIGAスクール構想を進める上では、学校現場だけでなく教育委員会も重要な役割を担う。人口約1万6000人、小中学校がそれぞれ3校(うち2校区は小中一貫校)の宮崎県児湯(こゆ)郡新富町ではGIGAスクール構想に向け、昨夏、学習支援クラウド「ロイロノート・スクール」の導入を決定。ただ、習熟していない教員たちも多いことから、町教委は各学校のICT担当だけでなく、町の小中学校教員およそ110人が全員参加する研修会を開催し、教員たちの意識を大きく変えた。

GIGAスクール構想の前倒しにより、この4月から多くの自治体でハード面については横並びになった。一方で、子供たちの実態に合わせて有効に活用していくために、各自治体では試行錯誤が続いている。昨年度中に区内約4万7000人の全児童生徒に1人1台の端末が行き届いた東京都練馬区では、今年度から教育委員会による新たな研修が始まり、ICT支援員も倍増させるなど、サポート体制を強化。

神戸市教委は4月12日、市立小中学校の教員ら7人の教員免許が、更新手続きがなされずに失効などの状態にあったと発表した。免許を失効した教諭は4月から勤務校で学級担任になる予定だったが、失職したことに伴い、各校では臨時講師を充てて対応している。

「私には高くて、大学入学共通テストを諦めました」――。困窮家庭への学習支援などを行うNPO法人キッズドアは4月13日、同NPOが支援する生活困窮世帯の大学受験生と、その保護者に対するアンケート結果を報告した。

子供の貧困問題や虐待の疑われる事案の対応で課題となっている、スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)と教員との連携体制について、大阪府立大学の山野則子教授はこのほど、文科省のいじめ対策・不登校支援等推進事業の一環として行った調査研究の報告書をまとめた。

児童生徒へのわいせつ行為で処分される教員が減らないことから、文科省は4月12日までに、教員にSNSで児童生徒と私的なやりとりを禁じるなどの予防措置を求めた通知を、都道府県と政令市の教育長に出した。わいせつ教員対策で文科省が教員に児童生徒とのやりとりに制限を求めるのは、これが初めて。

大学入試センターは4月9日、同センターの経営上の課題について議論してきた運営審議会の提言を公表した。自己収入の大半を検定料収入に依存している同センターでは、大学入学共通テストの受験者数も減少する中で、検定料の引き上げを行わなければ、今年度から毎年十数億円の赤字が新たに発生するとの試算があるとして、検定料や大学への成績提供手数料の引き上げの検討を求めた。 昨年6月に運営審議会に設置された「将来構想ワーキングチーム」の議論のまとめを基に作成された提言では、独立行政法人となっている同センターは国からの運営費交付金が措置されておらず、自己収入の9割を大学入試センター試験の検定料でまかなっている状態であり、大規模な災害や新型コロナウイルスのような感染症の流行で試験実施が不可能となればすぐに経営困難に陥ると、収益構造上の問題を挙げた。……

わいせつ行為を行った教員を再び教壇に立たせないための法整備を検討している「与党わいせつ教員根絶立法検討ワーキングチーム(WT)」は4月12日、7回目の会合を開き、今国会中での成立を目指す議員立法の骨子案を示した。13歳以上でも生徒については本人の同意があっても性暴力との定義規定を設けるほか、教員免許の授与権者に「裁量的拒絶権」を与えて事実上、わいせつ行為を行った教員を排除できるようにする。

大阪府立大学の山野則子教授らは、厚労省からの委託で行った、子供や保護者への新型コロナウイルスの影響に関する調査についての報告書を公表した。保護者と子供に対してだけでなく、学校や教育委員会、児童相談所など、関係機関にも及んだ大規模調査で、昨年の学校の休校以前から、休校中、再開後の状況についての変化を追った貴重なデータが示されている。