本格始動するGIGAスクール構想を巡り、教育新聞が教員を対象に実施した学校現場の1人1台端末環境に関するウェブアンケートによると、小・中・高などの教員456人のうち、自校の校長がICT活用に「積極的である」と回答した人は37.5%に上った一方、職場の同僚である教諭については17.8%にとどまり、校長よりも実際に授業を担う教諭の中に、ICT活用を前向きにとらえていない人が多いという学校現場の実態が浮かび上がった。

新型コロナウイルスに対処する特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置(まん延防止)」の東京都への適用に関連して、感染症対策として各大学に「オンラインの授業を要請したい」と小池百合子知事が発言。これに対し、萩生田光一文科相は4月9日の閣議後会見で、「十分な感染対策を講じた上で対面授業とオンライン授業を効果的に実施することを、各大学には求めてきた。

学校の制服・体操着メーカーであるトンボは4月7日、高校生とその保護者を対象とした「学生服に関する意識調査」の結果を公表した。コロナ禍によるオンライン授業で、実際に制服を着用して自宅から授業を受けていた高校生は2割強だったほか、高校生の3割強、保護者の4割強がオンライン授業でも制服を着用した方がよいと考えていた。

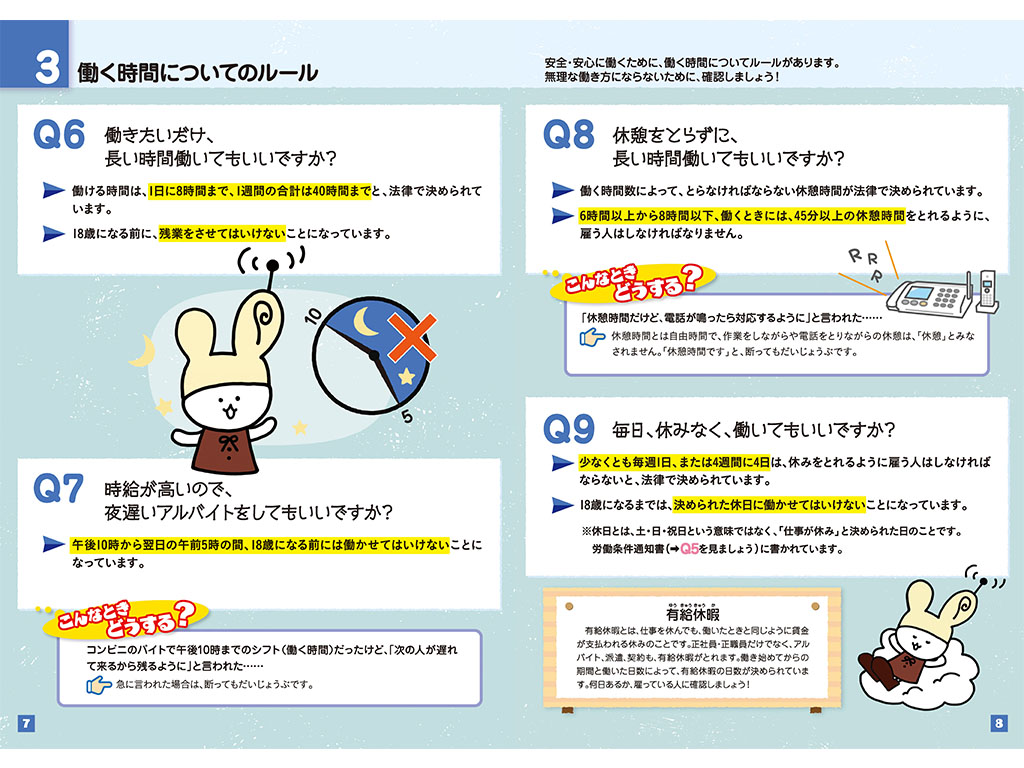

世界の児童労働問題の解決に取り組む認定NPO法人のACEは4月7日、日本の中学生向けに、労働基準法や社会保険制度などの働くための基礎知識を学べるハンドブックを作成したと発表した。アルバイトなどを始めようとしている中高生が、こうしたワークルールを知っておくことで、違法な労働に就くことを防ぐ狙いがある。 沖縄県うるま市や、NPO法人の沖縄青少年自立援助センターちゅらゆいの協力を得て制作。

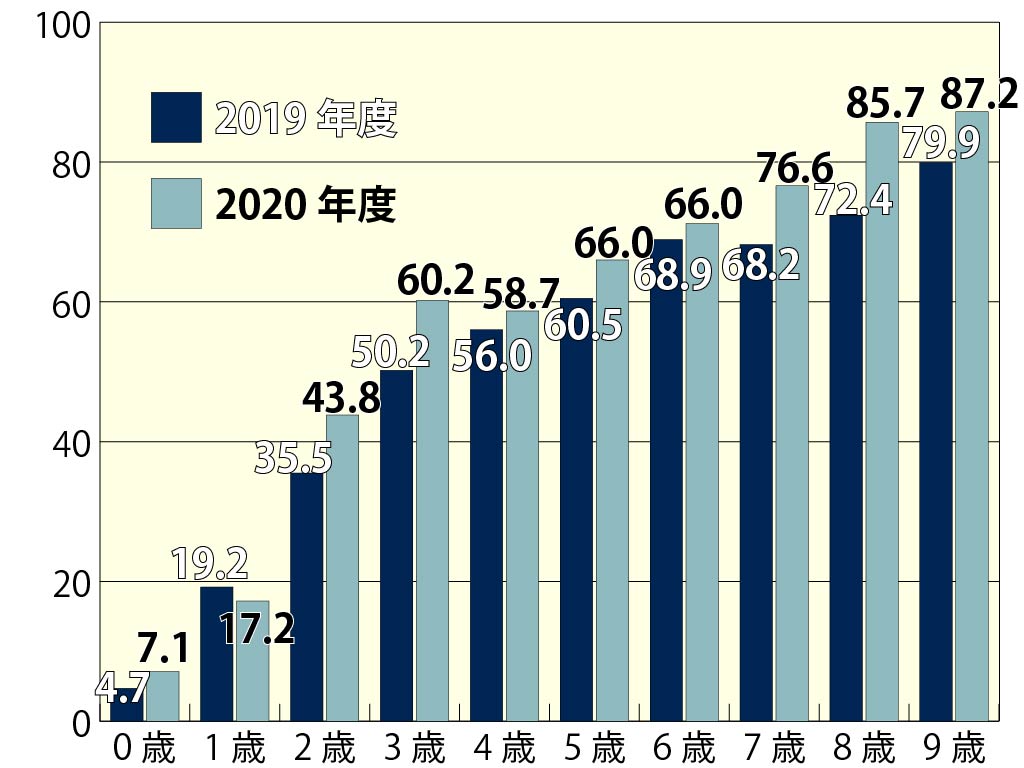

青少年の安全なインターネット環境の整備に向けて、内閣府は4月14日まで、検討会の報告書案についてのパブリックコメントを募集している。インターネット利用の低年齢化や利用時間の長時間化を踏まえ、保護者が子供と話し合って家庭でのルールをつくる重要性を強調。小学生から高校生を対象に、情報活用能力を測定する全国調査を定期的に行うことを提言した。

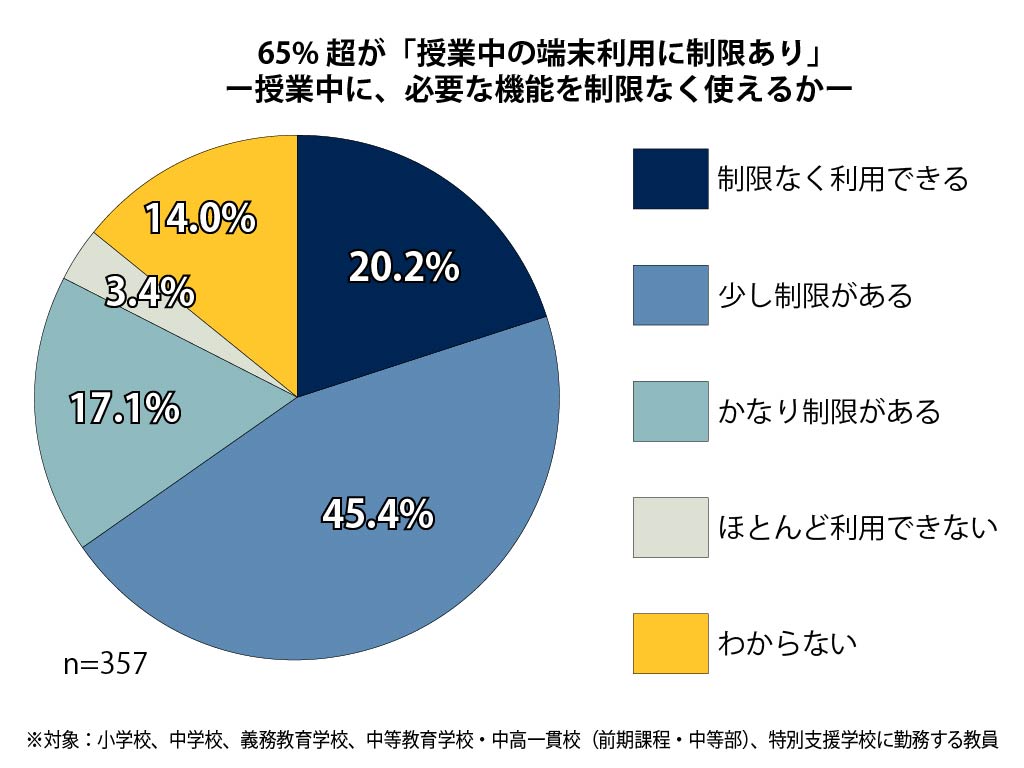

GIGAスクール構想の本格始動を踏まえ、教育新聞が教員を対象に実施した学校現場の1人1台端末環境に関するウェブアンケートによると、小中学校などの教員357人の65.9%が、授業中の端末利用で何らかの制限があると回答した。

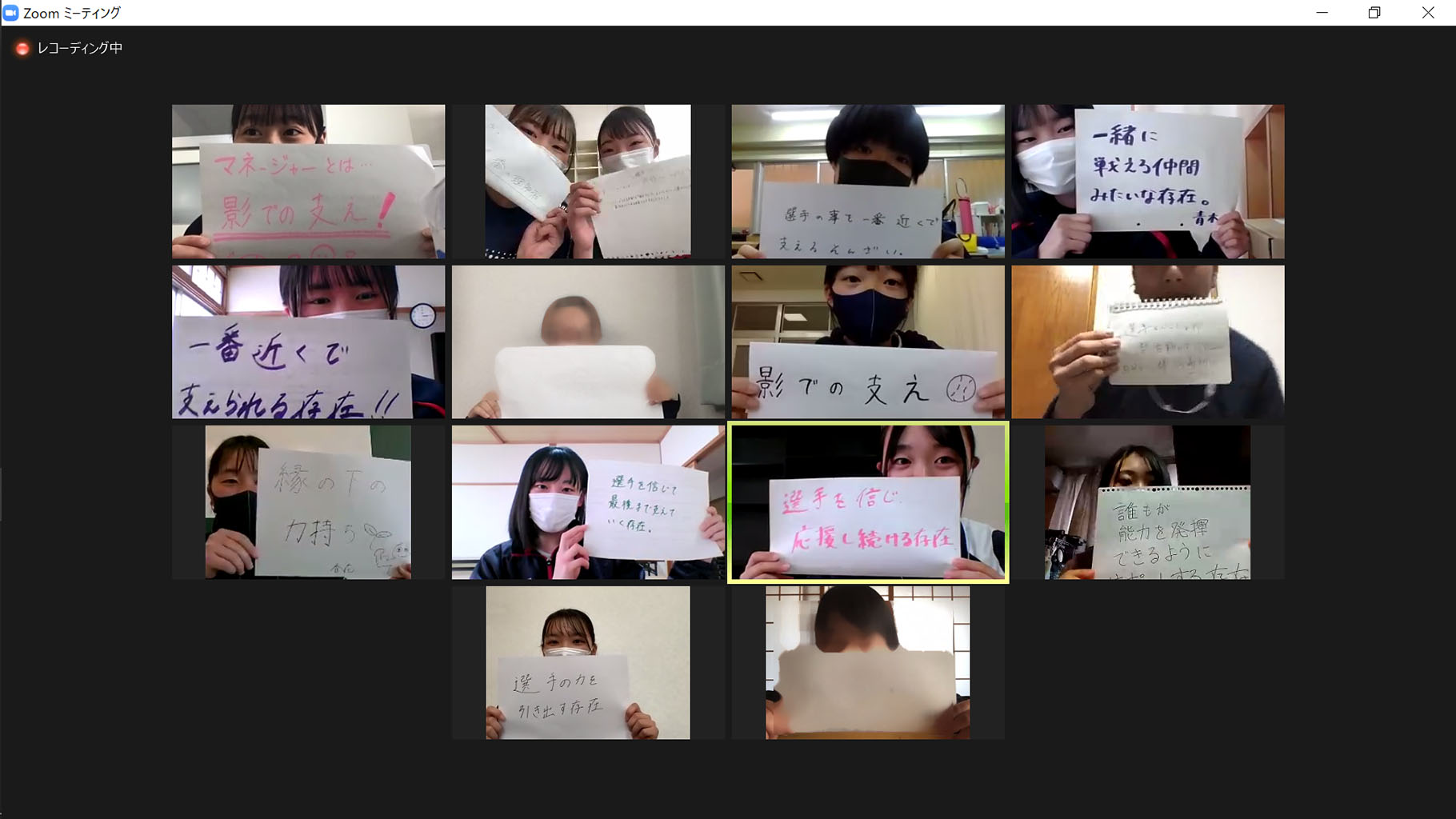

地域と連携した探究型学習の実践などで知られる島根県立津和野高校で4月6日、部活動のマネージャーがオンラインで集まり、それぞれの課題やマネージャーの役割について話し合う「全国マネージャーサミット」が開催された。企画したのは同校3年で、野球部マネージャーの松浦幸美(こうみ)さん。「部活動を居心地のいいものに変えていくのがマネージャーの仕事」と話し、従来のマネージャーへのイメージを変える試みの一環として挑戦したという。 <h5><strong>マネージャーが悩みや課題を語り合う場に</strong></h5> 初の全国サミットに集まったのは、OB・OGも含め、全国の高校で部活動のマネージャーをしている高校生ら。……

学校現場のICT化を推進する「全国ICT教育首長協議会」の横尾俊彦会長(佐賀県多久市長)が4月7日、文科省を訪れ、GIGAスクール構想に伴い、端末の持ち帰り活用のための通信環境整備や、端末更新期の導入支援など、中長期的な支援を求める提言書を萩生田光一文科相に渡した。萩生田文科相は必要な予算措置などを検討する姿勢を示したという。 同協議会は、学校現場のICT化などにいち早く取り組む全国131自治体で構成。

児童生徒へのわいせつ行為を行った教員の再任に厳しい対応を求める声が高まる中、埼玉県の大野元裕知事は4月8日、わいせつ行為で懲戒免職を受けた教員を二度と教壇に立たせないよう、教員免許法の改正などを求める要望を萩生田光一文科相に伝えた。萩生田文科相は国会の動きも注視しながら対応を進めたいとの意向を示した。 大野知事と萩生田文科相の会談はオンラインで行われた。……

発達障害のある子供が、周囲の誤った働き掛けによって適切な支援や指導が受けられず、情緒不安定や不登校などの二次的な障害が引き起こされる場合があるとして、国立特別支援教育総合研究所はこのほど、全ての教員向けに、二次的な障害を防ぐための解説資料を作成した。 通級による指導などで、発達障害のある子供たちが抱えている困難さを適切に把握し、自己理解や信頼感を育むポイントをまとめている。……

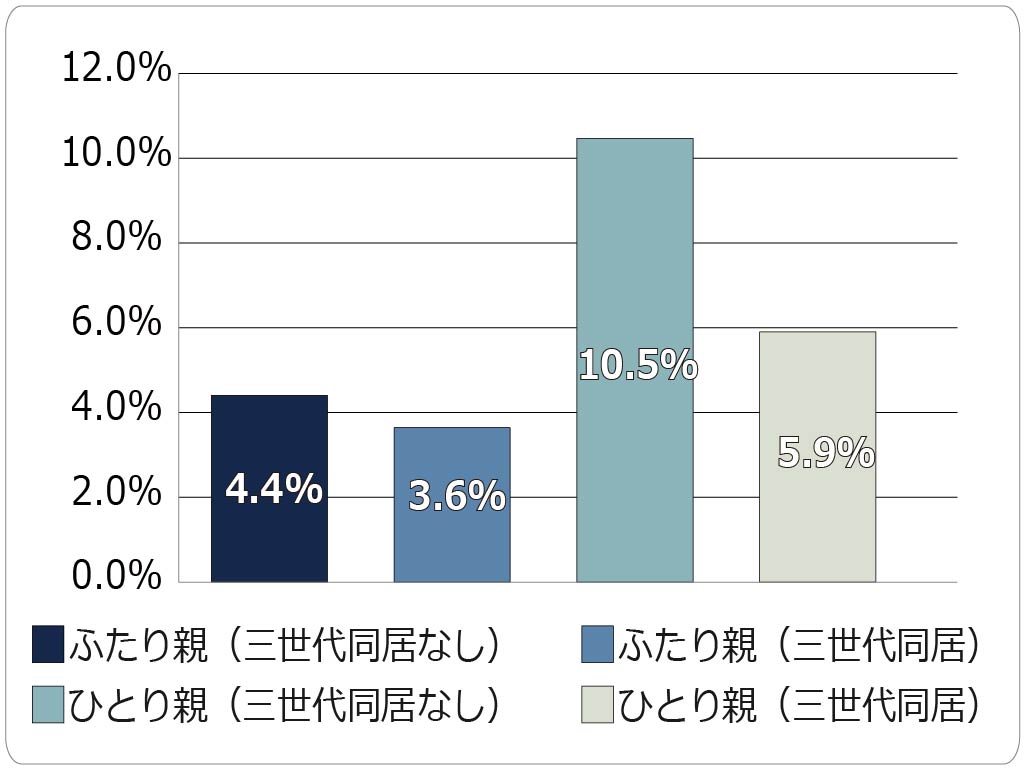

乳幼児のいるひとり親の1割が、心の不調を抱えている――。国立成育医療研究センターはこのほど、5歳以下の子供がいる母親の健康状態の分析結果を公表した。一人で乳幼児を子育てしている母親は、ふたり親世帯や祖父母と三世代同居している場合と比べて、突出して心の不調の割合が高かった。

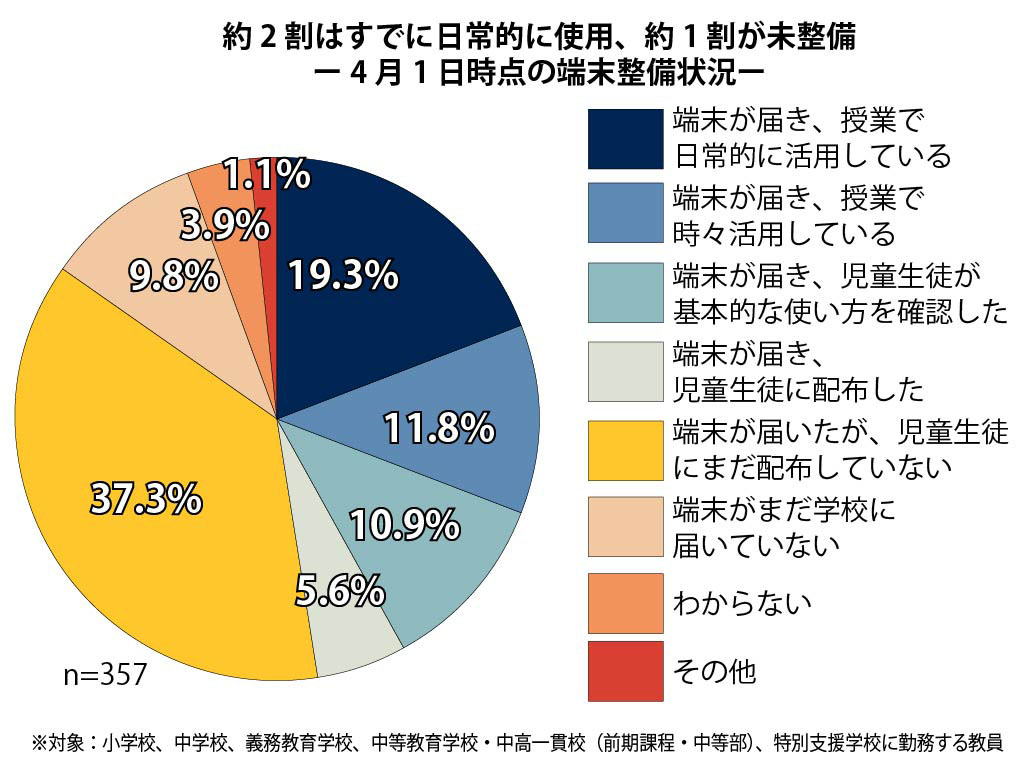

GIGAスクール構想による1人1台端末の活用が今年度から本格的に始まることを踏まえ、教育新聞は教員を対象に、学校現場の1人1台端末環境に関するウェブアンケートを行った。小中学校などの教員357人の回答によると、今年4月1日時点で1人1台端末を「授業で日常的に活用している」と答えた教員が19.3%となった一方で、児童生徒の手元に届いていない(「端末が届いたが、児童生徒に配布していない」および「まだ学校に届いていない」)との回答が合わせて47.1%となり、現時点ですでに端末の整備・活用状況に大きな格差が生じている学校現場の姿が浮かび上がってきた。

政府の教育再生実行会議・高等教育ワーキング・グループ(WG)は4月7日、第8回会合を開き、9月入学(秋季入学)への移行について、「大学などの学事暦や修業年限の多様化・柔軟化」を促進する考えで一致した。同会議の初等中等教育WGでは、小中高について9月入学への移行を求める方向性は出ておらず、コロナ禍で急浮上した9月入学への移行論は、大学などの入学や修業年限の多様化・柔軟化を進めることで決着する見通しとなった。

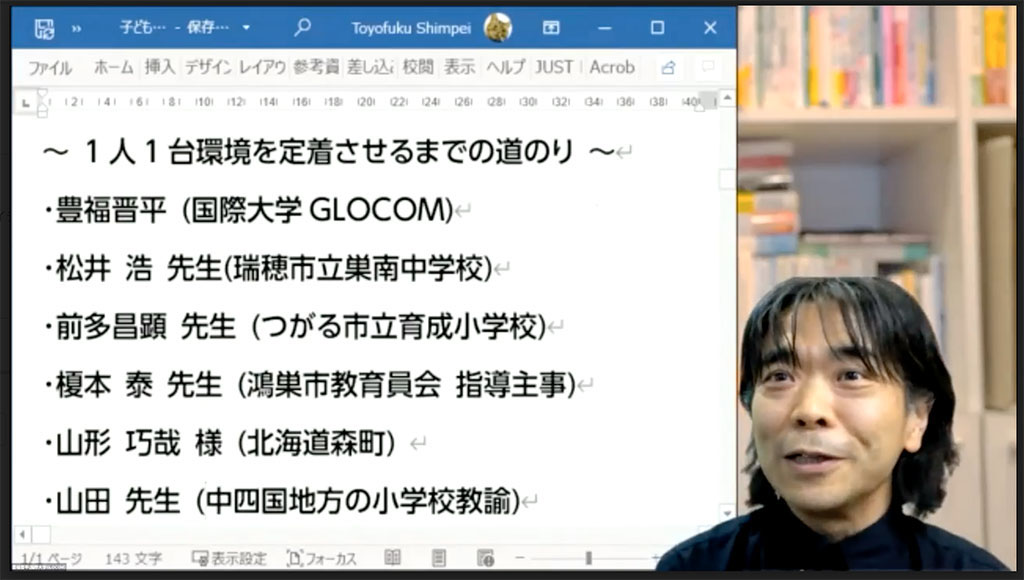

昨年度中に学習者用端末の活用を始めた地域での取り組み状況や課題を、共有して議論するパネルディスカッションがこのほど、オンラインで開催された。主催は日本教育情報化振興会教育ICT課題対策部会。豊福晋平・国際大学GLOCOM准教授がパネリストを務め、小中学校の教諭や教育委員会の指導主事ら5人のパネリストが、「子供たち自身が主役のICT活用をいかに実現するか?」というテーマで、機器やパスの管理、ネットワーク環境、実践などICTに関する実情を報告し合った。

虐待などに遭った子供が自分の意見を表明する権利などを保障する仕組みを検討してきた、厚労省の「子どもの権利擁護に関するワーキングチーム」はこのほど、第9回会合をオンラインで開き、子供の意見表明を支援する専門人材の配置などを盛り込んだ「取りまとめ素案」について協議した。児童相談所が子供の施設入所や一時保護などの措置を取る場合などに、適切な方法で子供の意見を聴取することを法令で義務付けることも求めた。

2022年度卒業・修了予定者の就職・採用活動について、政府はこのほど、経団連をはじめとする経済団体・業界団体に、日程の順守や教育実習などへの配慮を要請した。新型コロナウイルスの感染状況などを踏まえ、オンラインによる企業説明会や面接などを実施する際の対応も新たに求めた。

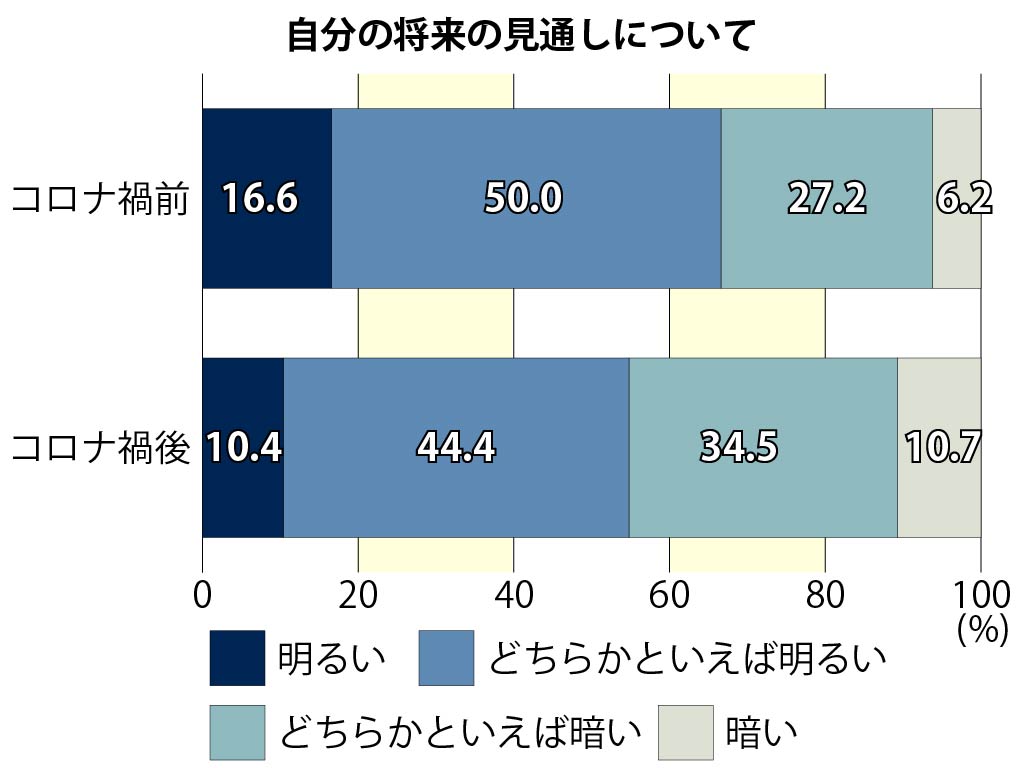

学生1000人を対象にした「大学生の将来設計に関する意識調査2021」の結果がこのほど発表され、自分の将来について「暗い」または「どちらかといえば暗い」と回答した学生は45.2%だった。また、コロナ禍によって将来設計に変化があったと回答した学生も56.2%に上った。投資運用業などを行うスパークス・アセット・マネジメントが2月22~25日、インターネット経由でアンケート調査した。

新年度から小学校全学年で「35人学級」への移行が始まったことを受け、萩生田光一文科相は4月6日、閣議後の記者会見で、年度当初に小学校の学級担任が不足するなど学校現場が厳しい状況になっているとして、教員不足の実態を把握するため、全国的な調査を行う考えを明らかにした。文科省が教員不足について全国規模の実態調査を行うのは、これが初めて。

ポストコロナ期のニューノーマル(新たな日常)における、新たな学びの在り方を検討している政府の教育再生実行会議・初等中等教育ワーキング・グループ(WG)は4月6日、会合を開き、5月に取りまとめる提言の柱として「教育のデジタル化」を盛り込む方向性を確認した。児童生徒の学習ログなどを収集して子供たちの学びに役立てる一方、いじめなど負の部分のデータの取り扱いへの配慮も盛り込む。

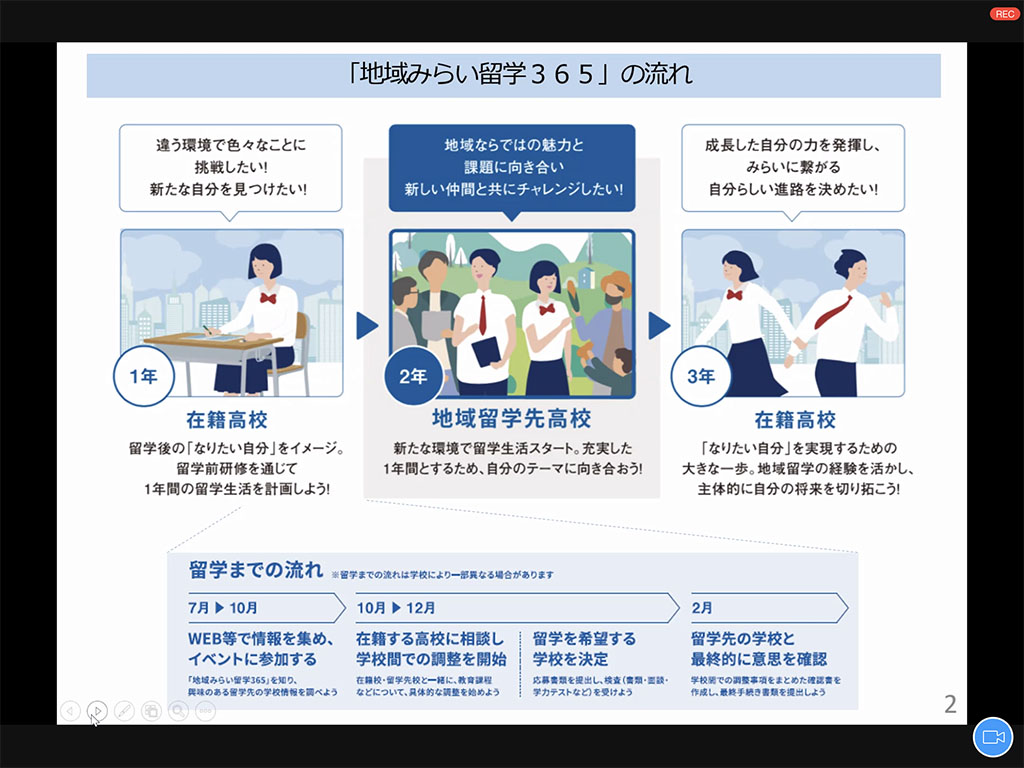

高校2年生の1年間を地域で学ぶ国内単年留学「地域みらい留学365」の事業報告会がこのほど、オンラインで行われた。同事業は、高校生の地域留学を推進する内閣府の高校魅力化支援事業として、「地域・教育魅力化プラットフォーム」と共同で2020年度に立ち上げられた。同事業に採択された全国12校が留学生募集を行い、21年度に国内留学に挑戦する1期生23人が決定。現在、各校は生徒の受け入れに向け、最終準備を進めている。

地域住民や保護者が学校運営に参画する「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」について改めて検討するため、文科省は4月6日、新たに「コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議」を設置し、4月23日に第1回会合を開くことを公表した。コミュニティ・スクールの導入は、昨年7月1日時点で公立学校の27.2%に当たる9788校にとどまっており、検討会議では好事例の共有やさらなる推進の道筋を探る。

政府の「子ども・若者育成支援推進本部」は4月6日、第3次となる「子供・若者育成支援推進大綱」を決定した。コロナ禍における格差拡大への懸念や過去最大となった自殺者数などを踏まえ、人生100年時代を幸せに生き抜く基盤を形成できるよう、子供・若者のウェルビーイングを重視した施策を推進する方針を掲げた。新たに、多様なデータを元にした参考指標を設定し、各施策の総合的・多面的な評価に活用する。

厚労省はこのほど、35歳未満を主な対象とした2025年度までの5年間にわたる「青少年雇用対策基本方針」を公表した。少子化で青少年人口が減少しているにもかかわらず、若年層の完全失業率は他の年齢層と比べても高い水準にあるとして、キャリア形成の支援を課題に挙げた。

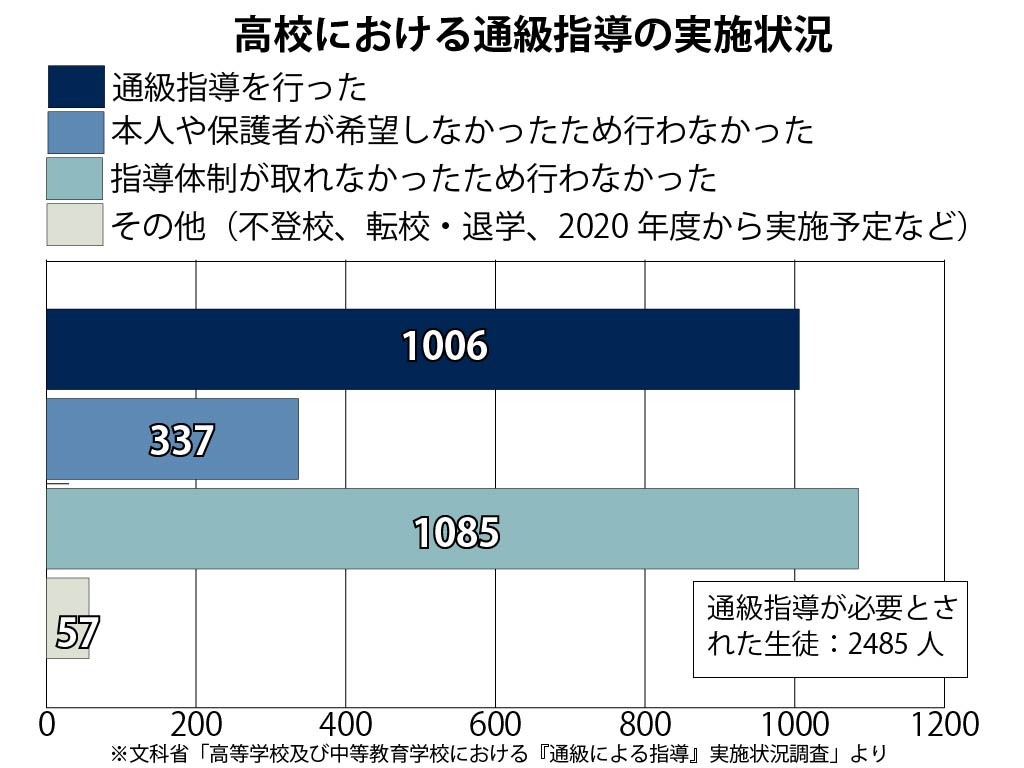

2018年度から制度化された高校での生徒の障害に応じた通級指導について、文科省は3月31日、19年度の各都道府県の実施状況を公表した。同省が高校の通級指導の実施状況を調べたのは初めて。通級指導が必要だと判断された2485人の生徒のうち、1085人が学校の指導体制が取れないことを理由に、通級指導が受けられなかったことが分かった。また、都道府県によってばらつきがあるなど、制度運用上の課題があらわに示される結果となった。

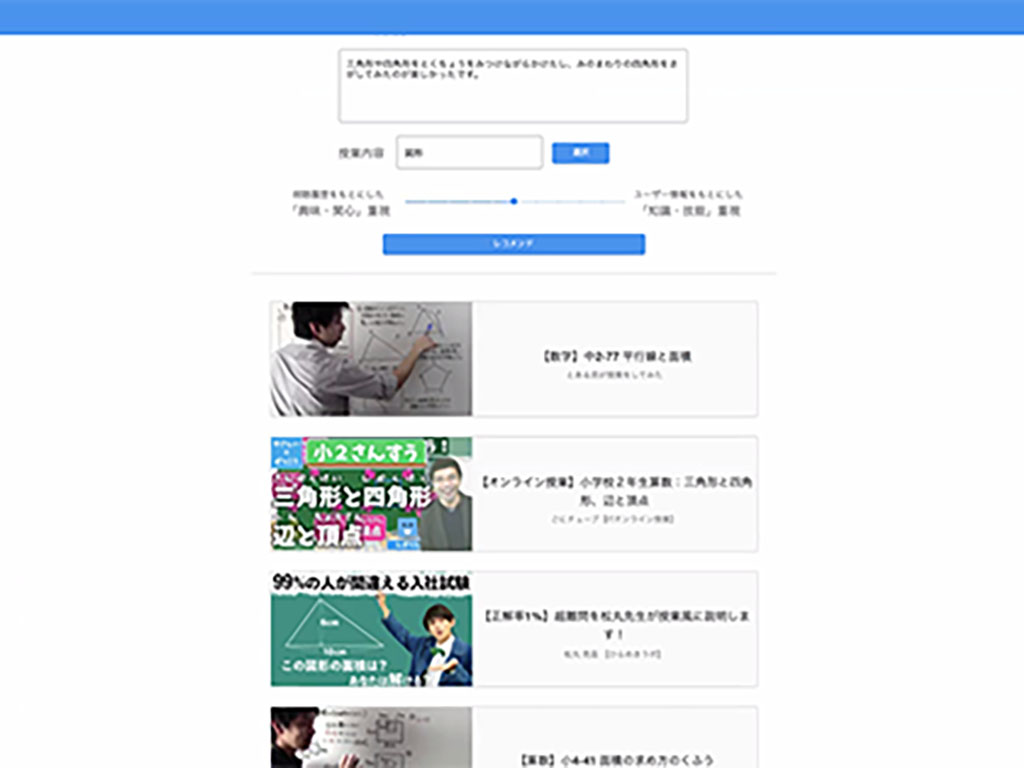

GIGAスクール構想による1人1台端末の導入に合わせ、東京都小金井市立前原小学校前校長の松田孝氏が代表を務めるMAZDA Incredible Labは4月5日、高度なAIエンジンを手掛けるArithmer社とともにウェブコンテンツ「Shuffle.(シャッフル・テン)」を開発し、学校や学習塾などへの提供を開始したことを明らかにした。

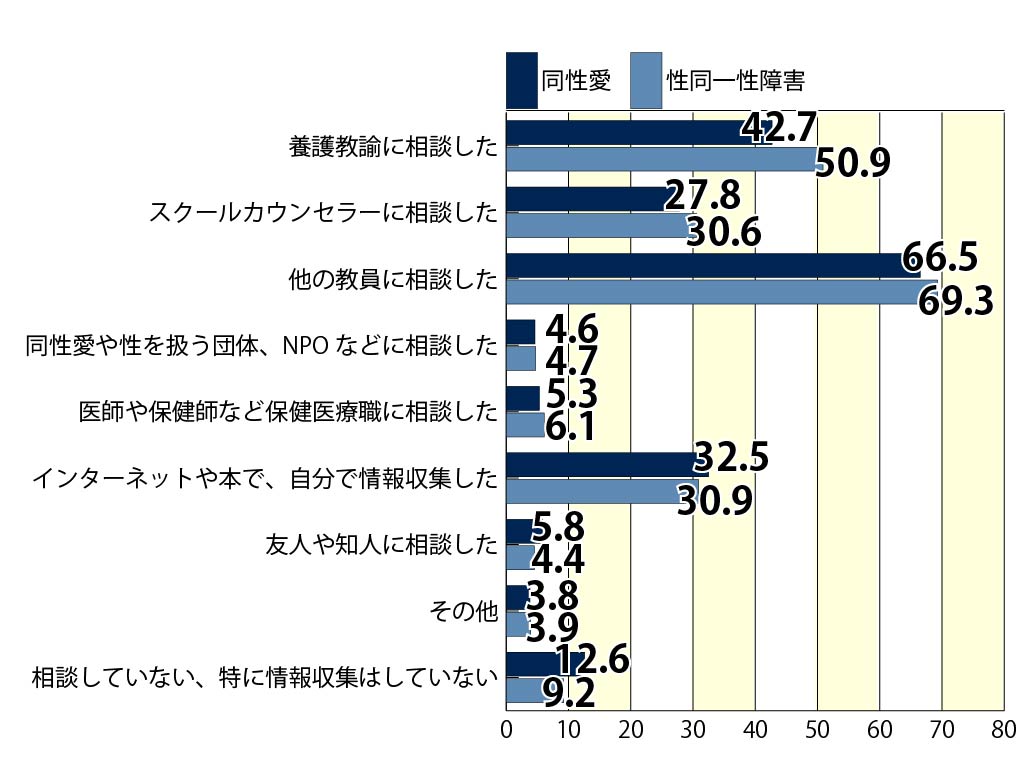

過去3年以内に性同一性障害や同性愛を授業に取り入れた教員は1割程度にとどまることが、日高庸晴宝塚大学教授が全国の教員に対して行った調査で明らかとなった。日高教授は「2011~13年に行った前回調査とほとんど変わっておらず、研修は進んでいるが授業の実施にまで至っていない」と指摘する。

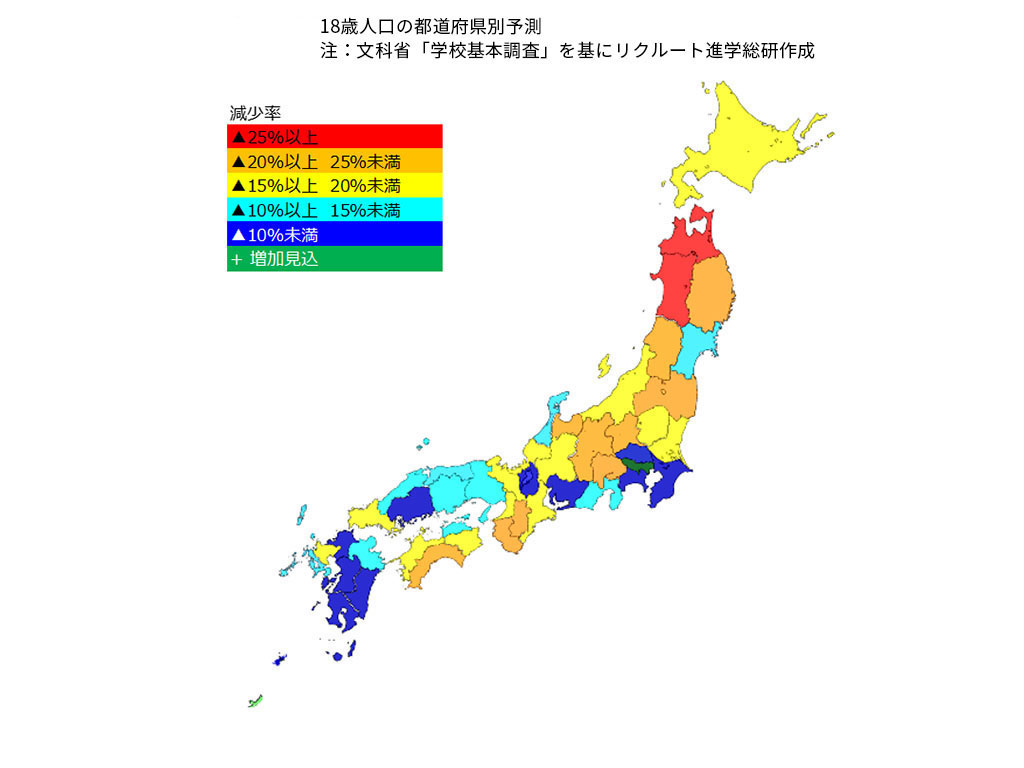

リクルート進学総研はこのほど、文科省の学校基本調査をもとに算出した「18歳人口推移、大学・短大・専門学校進学率、地元残留率の動向2020」を公表し、2032年の18歳人口は102.4万人で、20年よりも14.3万人減少すると予測した。大学入学者の地元残留率は44.1%で、11年調査と比べ0.9ポイント上昇した。 調査結果によると、18歳人口予測で20年から30年にかけて減少率が高かった都道府県は順に、▽青森 28.3%▽秋田 27.9%▽和歌山 24.1%――。……

東京地区私立大学教職員組合連合(東京私大教連)は4月5日、2020年度に首都圏の私立大学に入学した新入生の家計負担調査の結果を公表した。自宅外通学者の毎月仕送り額の平均は8万2400円で、調査を始めた1983年度以降、過去最低となった。家賃を除いた1日当たりの生活費も607円で、過去最低となった。コロナ禍でキャンパスに通えず、アルバイトもできない新入生が、厳しい生活に直面している姿が浮き彫りになった。