GIGAスクール構想の本格スタートに伴い、文科省は4月から全国の学校現場を支援する「GIGA StuDX推進チーム」に新たに8人の教師を増員し、本格的な支援を始めた。すでに特設サイトも立ち上げ、今後、1人1台端末活用の優良事例などを発信する。萩生田光一文科相は4月2日の閣議後会見で、「今までは環境整備に力を入れてきたが、これからは利活用にフェーズが変わる。

小学校の35人学級やGIGAスクール構想など新しい学びが進められる中、自民党文部科学部会は「教師の確保・資質向上・支援小委員会」を設立し、4月2日、初回会合を開いた。今後、有識者や関係団体からの3回のヒアリングを経て、4月中に提言の取りまとめを行い、今夏にまとめる経済財政運営の指針「骨太の方針」に盛り込む。 初会合では、教員の養成・採用・研修の各段階での現状について文科省が報告。

新学習指導要領に基づく初の大学入試となる2025年からの大学入学者選抜を巡り、その概要が予告される今夏に向けて入試改革の議論を進めている、文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」は4月2 日、第24 回会合を開いた。

難聴児やその家族の早期支援に向けて、厚労省はこのほど、基本方針の作成を目的とした検討会の初会合を開いた。保健、医療、福祉、教育などの関係機関の連携や、自治体の関わり方について、関係者にヒアリングを行いながら、7月をめどに難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針をまとめる。

新型コロナウイルスの収束が見通せない中、今日4月1日から2021年度がスタートした。今年度は、中学校で新学習指導要領による教育課程が始まるほか、GIGAスクール構想による1人1台の学び、小学校での35人学級など、「新しい時代の学校教育」が幕を開ける。

「GIGA×STEM GIGAスクールでのSTEM学習を中心とした新しい学びの実践」をテーマにしたオンラインシンポジウムが3月28日に開催され、東京都調布市立多摩川小学校の庄子寛之指導教諭と新潟市立葛塚中学校の上村慎吾教諭が登壇して、GIGA端末を活用した授業実践や教員研修、保護者との連携法などについて報告した。主催は日本STEM教育学会。

ツイッター上で展開されている文科省の「#教師のバトン」プロジェクトを巡り、学校の働き方改革などの問題の発信を続けている内田良名古屋大学准教授らは3月30日、緊急のオンラインイベントを開き、同プロジェクトの持つ可能性や、炎上を引き起こした背景を議論した。

今年度の文科省の入省式が4月1日、文科省で行われた。66人の新規採用職員を前に萩生田光一文科相は「子供たちの将来のため、未来のために譲れない政策は、何があってもしっかり守り、前へ進めていく力が必要」と訓示を述べた。

政府は3月31日、関連省庁の大臣クラスが出席する食育推進会議を農水省で開き、食育基本法に基づく第4次食育推進基本計画を決定した。生涯を通じた心身の健康と持続可能な食を支える食育の推進を掲げ、学校給食での地場産物の活用や、郷土料理などを学ぶ取り組みの推進、栄養教諭の配置促進を盛り込んだ。

国連が定めた4月2日の「世界自閉症啓発デー」に合わせ、自閉症者が感じている世界に迫ったドキュメンタリー映画『僕が跳びはねる理由』が、日本でも同日に公開される。自閉症者である東田直樹さんのエッセーを基に、世界各地で暮らす自閉症者とその家族の葛藤や希望を追った作品で、自閉症者とのコミュニケーションを通じて、社会が自閉症を理解し、自閉症者にとって生きやすいインクルーシブな未来を創るためのメッセージを伝えている。

主権者教育の今後の在り方を検討してきた文科省の「主権者教育推進会議」は3月31日、最終会合を開き、各学校段階から家庭・地域までの主権者教育の充実に向けた提言を盛り込んだ最終報告をまとめ、篠原文也座長が藤原誠文科事務次官に手渡した。

小学校の学級編制標準を現行の40人(1年生は35人)から35人へ引き下げることを盛り込んだ、義務標準法の改正案が3月31日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。本会議では複数の議員が法案への賛成討論に立ち、中学校での35人学級実現に向けた検討や現場に必要な加配教員の維持などを求めた。

小学校の学級編制を段階的に40人から35人へと引き下げるにあたり、2021年度に確保が必要となる教室数は、全国で都市部を中心に278教室となり、うち10教室は新増築や余裕教室の転用などでも確保が困難なことが、文科省の調査で3月30日、明らかになった。同省によれば、小学校1~3年生が35人学級となる22年度は約1000教室の確保が必要になるとみられ、各自治体での対応が急務となっている。

家庭や子供同士の連絡ツールとして普及しているLINEの個人情報が、中国の関連会社で閲覧できる状態になっていた問題を受けて、国や一部の自治体などでは、LINEを活用した相談窓口の使用を停止している。例年、春休みから新年度が始まる3月末~4月上旬は、環境の変化などから子供の不安も高まり、相談件数が増える時期に当たることから、サービスの停止を危惧する声も上がっている。

多くの自治体でGIGAスクール構想による端末整備が完了し、本格活用が始まる新年度を前に、東京都の八王子市立第七中学校(三田村裕校長、生徒498人)ではこのほど、教員らが校内研修を行った。生徒に配布される予定の端末「クロームブック」を実際に操作しながら、グーグルの授業支援ツール「クラスルーム」で、課題や小テストへの回答にトライした。

文科省の「教科用図書検定調査審議会」は3月30日、総会を開き、2022年度から使われる高校の新学習指導要領に対応した教科書の検定結果を公表した。教科の大幅な見直しを受けて新たな科目となった「公共」や「情報Ⅰ」などが、初めて検定を受けた。高校の教科書では当初申請のあった298点のうち296点が合格した。合格した教科書は21年度中に各地で採択が行われ、22年度の新学習指導要領の全面実施に合わせて使用が開始される。

萩生田光一文科相は3月30日の閣議後会見で、文科省が今月26日に開始した「#教師のバトン」プロジェクトの反響について言及した。同プロジェクトは教職を目指す学生などにSNSで教員の魅力を発信する趣旨だが、実際には教員や関係者などから労働環境の改善を求める声が相次いだことで、萩生田文科相は「今回、投稿いただいた多くの先生方の思いをしっかり受け止めて、働き方改革を前に進めてまいりたい」と応じた。

文科省の「全国的な学力調査のCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)化検討ワーキンググループ」は3月30日、第8回会合をオンラインで開催し、本格的な全国学力・学習状況調査のCBT化に向けて、2021年度に行う試行・検証案を明らかにした。

新型コロナウイルスによって部活動の大会やコンクールが軒並み中止となったり、オンライン開催となったりする中、高校生が高校生のための発表の場を用意しようと奔走している。長野日本大学高校2年生の中澤貫太さんは、昨年から「晴れの舞台プロジェクト(晴れプロ)」を立ち上げ、地域の応援を得ながら、仲間と共に地元の高校生がパフォーマンスを発表する場づくりを行っている。

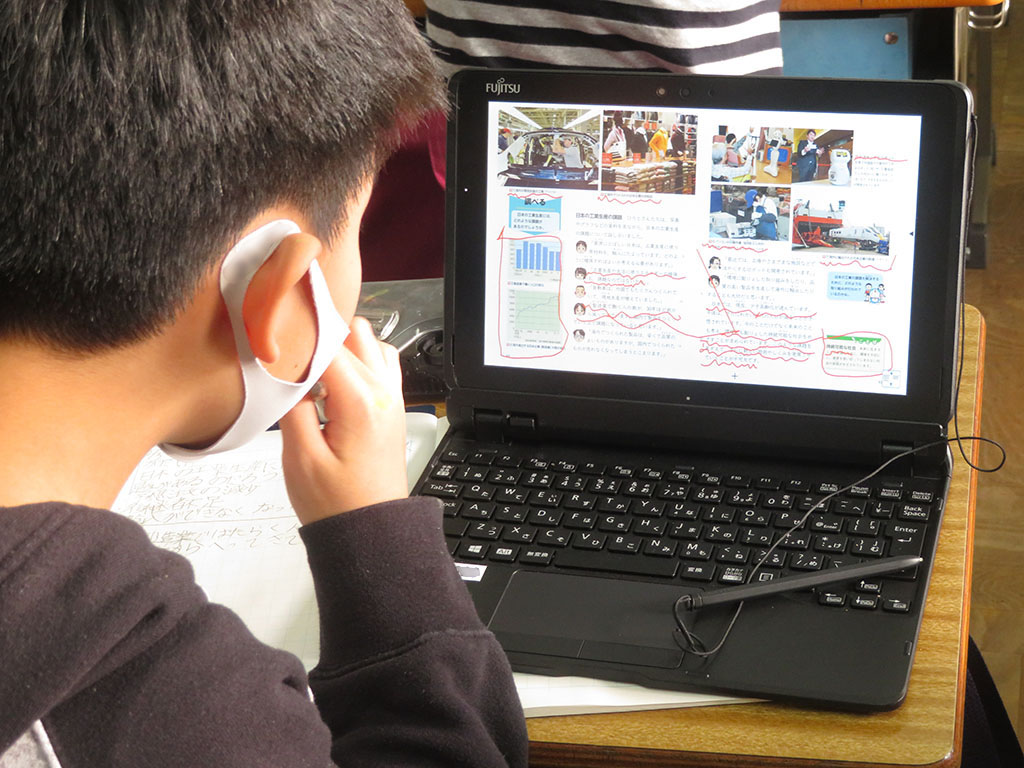

いよいよ本格始動するGIGAスクール構想の1人1台端末。すでに9割以上の自治体に端末は届いたが、授業実践や教職員研修、ネット回線の不具合など課題は尽きない。トライ&エラーを繰り返しながら進むことが求められる中、ICT先進校とは呼ばれない“普通の公立校"はどのような策を講じているのだろうか。

教育関係者らによるオンラインイベント「掛川教育フェス2021」が3月27、28日に開催され、4月からのGIGAスクール構想の本格始動に合わせ、教員やクリエーターらがICTを活用した、これからの学びの実践に向けたアイデアを共有した。2日目には本紙「オピニオン」執筆メンバーの鈴木寛東京大学・慶應義塾大学教授が、日本の教育改革の針路と学校教育のミッションについて講演した。

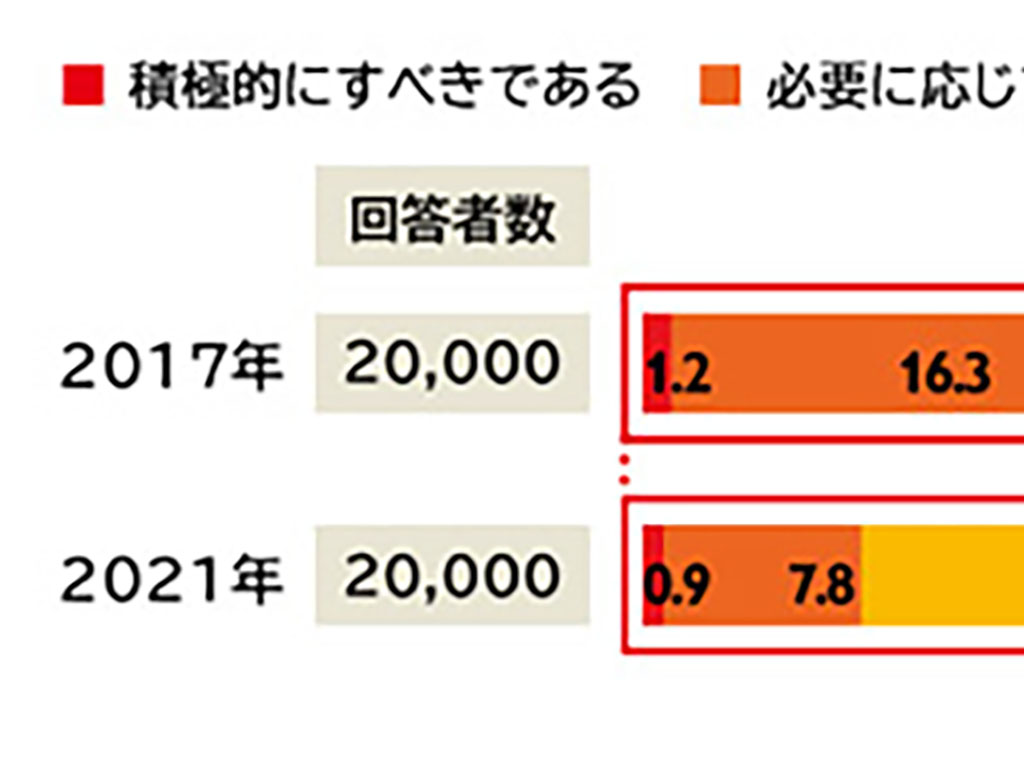

子供への体罰禁止を明確に定めた改正児童福祉法の施行から1年を迎えるのに合わせ、国際NGOの「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」は3月30日までに、全国の大人2万人に実施した体罰に関する意識調査の結果を公表した。大人がしつけとして子供への体罰を容認する割合は、2017年に行った前回調査と比べるとおよそ15ポイント減少したものの、依然として4割が容認していた。

GIGAスクール構想が4月から始まるのを前に、萩生田光一文科相と河野太郎行政改革相は3月29日、共同で記者会見し、「教育現場のオンライン教育の活用」に関する取り組みを公表した。小中学校での1人1台端末の実現というICTの環境整備を生かし、各学校で創意工夫しながら、児童生徒の発達の段階に応じたオンライン教育を有効活用することを掲げ、こうした取り組みを通して質の高い教育の実現を目指す姿勢を強調した。 会見の中で、萩生田文科相は「1人1台端末の実現を控え、個別最適な学びと協働的な学びの実現に向けて、学校現場の創意工夫が十分に発揮されるよう後押しするための規定を改めて示すとともに、児童生徒の安全安心が保障されるよう、必要な共通認識を明確にした」と今回まとめた取り組みについて説明。……

萩生田光一文科相は3月29日、河野太郎行政改革相と共に記者会見を開き、オンライン教育に関する規制緩和の方向性を表明した。新型コロナウイルスの感染拡大により、家庭でのオンライン学習を求める声もある中、「学校は児童生徒と教員、また児童生徒同士が直接触れ合うことが基本、すなわち対面が基本」と強調した一方で、その原則の中では「あれもこれもやってはいけない、というネガティブリストは作らない」とも述べ、対面の原則を踏まえた上で、現場の創意工夫を促す姿勢を示した。会見での主な一問一答は次の通り。

中教審が今年1月に公表した答申「『令和の日本型学校教育』」の構築を目指して」をまとめた第10期の委員たちが、答申に込めた思いなどを語る文科省のシンポジウムが3月27日、オンラインで開かれた。学校の指導は何のためにあるのかという本質的な部分から、学校現場の浸透に向けた課題、GIGAスクール構想が今なぜ子供たちに必要かといった理由まで、2時間にわたって考えを語り合った。 シンポジウム「『令和の日本型学校教育』を語る!」は、中教審がまとめた答申について、文字だけで伝えきれない思いや2020年代に目指すべき学校教育の姿について改めて語ってもらおうと開かれ、答申をまとめた第10期の委員6人が参加した。……

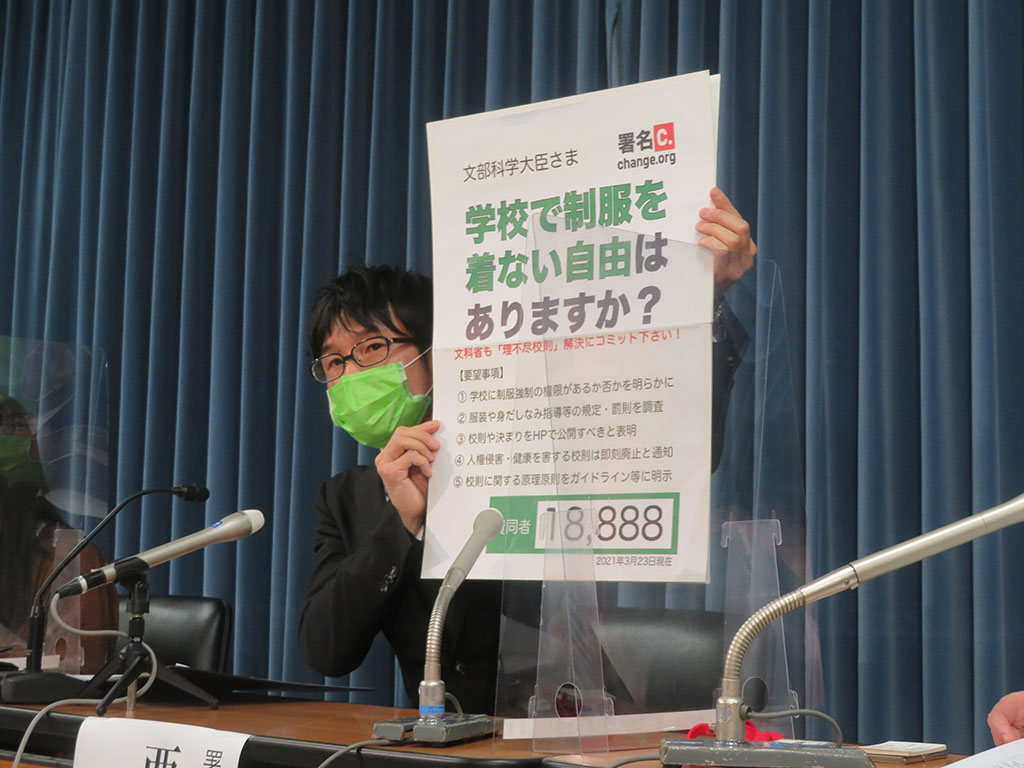

生徒の誰もが着用を義務付けられている「制服」から、着用を強制されない「標準服」にすべきだとして、現職の高校教員らが3月26日、文科省の鰐淵洋子文科大臣政務官に、ネット署名と要望書を提出した。制服の着用義務がなくなれば、靴下の色や頭髪などを細かく規定した校則や、それに基づく身だしなみのルールや指導もなくなるとして、文科省に積極的な関与を働き掛けた。

教員も制服や校則の問題に声を上げてほしい――。制服を着ない自由を認める「制服の選択制」を求めたネット署名は、約2カ月あまりの間に約1万9000筆が集まるなど、学校の校則問題を改めて考えさせるための契機となった。3月26日に文科省に署名と要望書を提出した、岐阜県の公立高校に勤務する西村祐二教諭は、これまでも「斉藤ひでみ」の筆名で給特法の見直しや1年単位の変形労働時間制に反対する署名を展開し、学校の働き方改革の議論に一石を投じてきた。西村教諭に今回の署名活動への思いを聞いた。

来年4月から実施される高校の新学習指導要領で、プログラミングやデータ活用などを学ぶ共通必履修科目「情報Ⅰ」が新設され、2025年からの大学入学共通テストでも出題が予定されている一方で、一部の地域では情報科担当教員の不足が懸念されていることについて、萩生田光一文科相は3月26日の閣議後会見で、直ちに教員不足には陥らないとの考えを示した。