菅義偉首相は2月15日の衆院予算委で、「中学校の35人学級を念頭に、(小学校での)35人学級を実施する中で、少人数学級の教育に与える影響や外部人材の活用の効果を検証した上で検討したい」と述べた。菅首相が中学校の35人学級の検討に言及したのは初めて。

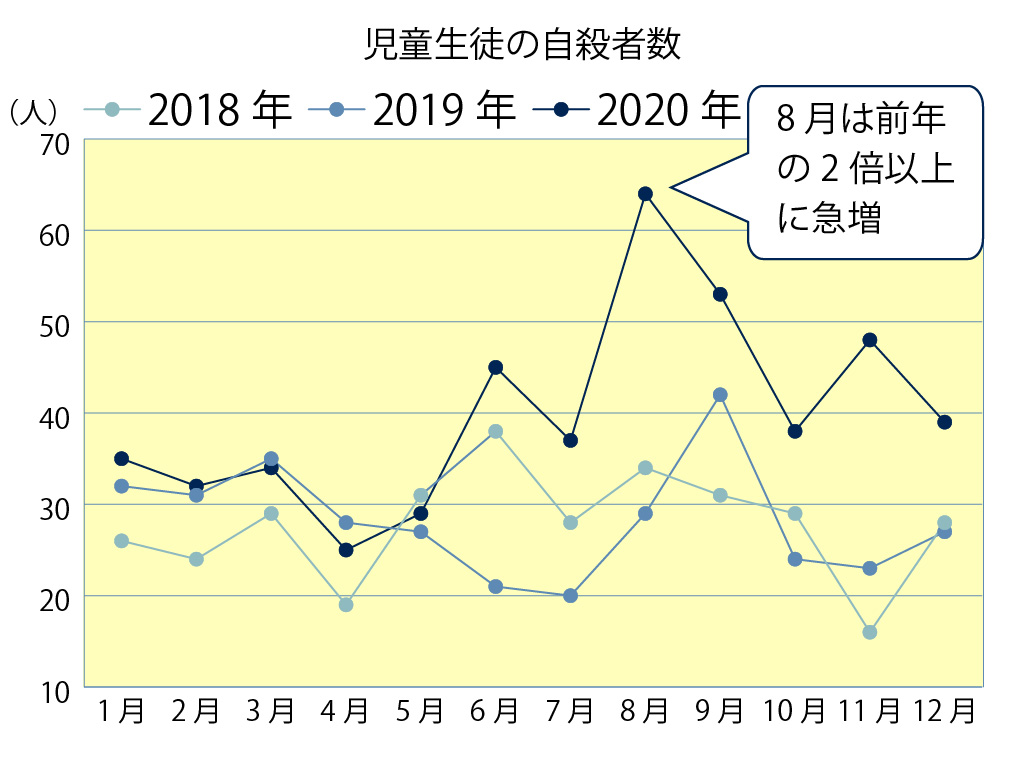

児童生徒の自殺が後を絶たない中、自殺予防の教育の在り方などについて学識経験者の意見を聞く、文科省の「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」が2月15日、オンラインで開かれた。会議ではコロナ禍の中、昨年の児童生徒の自殺が過去最多の479人に上ったことが報告され、出席者からは全ての児童がSOSを出しやすいように学校をサポートし、リスクの高い子供を早期発見する体制づくりが必要だという意見などが出された。

1人1台端末環境のもとで、個別最適な学びと協働的な学びを実現するにあたって求められる、学校や教室の施設整備について議論するため、文科省の「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」のもとに新たに設けられた検討部会が2月15日、初回会合を開いた。委員は学校建築の専門家のほか、教育・ICTの専門家、自治体や学校現場の代表者など。

東日本大震災の発生から間もなく10年を迎えるのを機に、3月11日を「防災教育と災害伝承の日」とすることを求め、防災教育の専門家ら有志が2月13日、記者会見を開いた。全国で東日本大震災をはじめとする災害の教訓を学び、防災教育を実践する日として、国による制定を促すとした。

2月13日午後11時過ぎに発生した、福島県沖を震源とする最大震度6強の地震の影響で、15日正午時点で福島、宮城の2県で82校が臨時休校、19校が短縮授業となった。また、両県を中心に324校で物的被害が発生している。これまで児童生徒、教職員への人的被害は報告されていない。

大学入試改革に伴い、新たな評価方式や調査書の在り方について考える、文科省の「大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議」は2月12日、第10回会合をオンラインで開催し、これまでの審議をまとめた骨子案を公表した。

子供の自殺を巡る問題が深刻だ。新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中で、休校措置や外出自粛など、子供たちを取り巻く環境は大きく一変した。生きづらさを抱えながらも、何とか日常をやり過ごしていた児童生徒たちの心に、どれだけの影を落としているのだろうか。

コロナ禍で子供たちのネット利用の増加などが見込まれる中、自民党文科部会は2月12日、ネット依存問題を集中的に議論する会合を開いた。コロナ禍の影響もあって、子供たちのネット利用の実態把握や問題の整理が進んでいないとして、同部会は文科省に対し、来年度の全国学力調査などに合わせて実態調査を進めるとともに、同省の総合教育政策局で一元化してこの問題を整理して対応に当たるよう求めた。

国立教育政策研究所は2月10日、今年度の文教施設研究講演会をオンラインで開いた。小中一貫教育における学校建築をテーマに、国内外の専門家による講演や、小学校を統合して小中一貫教育を始めた長野県信濃町立信濃小中学校の事例発表が行われ、新しい学校づくりに向けて、教師や地域住民をはじめとしたさまざまなステークホルダーによる対話の重要性が指摘された。

宮城県教委はこのほど、県立高校の志願者を全国から募集する入試制度について、モデル校を選定して5年ほど実施する方針案を示した。 県立高校の県外からの志願者募集を巡っては、昨年3月末に南三陸町が同県に対し、町内にある県立志津川高校について、全国から志願者の募集を可能とすることを要望。

小学1~3年生の保護者1800人を対象とした「家庭学習についての調査」の結果を、公文教育研究会がこのほど発表した。コロナ禍で一気に需要が高まったオンライン学習について肯定的に感じている保護者は39.2%で、子供の集中力やモチベーションに課題を感じる声が目立った。また今年度から小学校で全面実施された新学習指導要領について、15.9%の保護者が「特に変化がなかった」と受け止めていた。

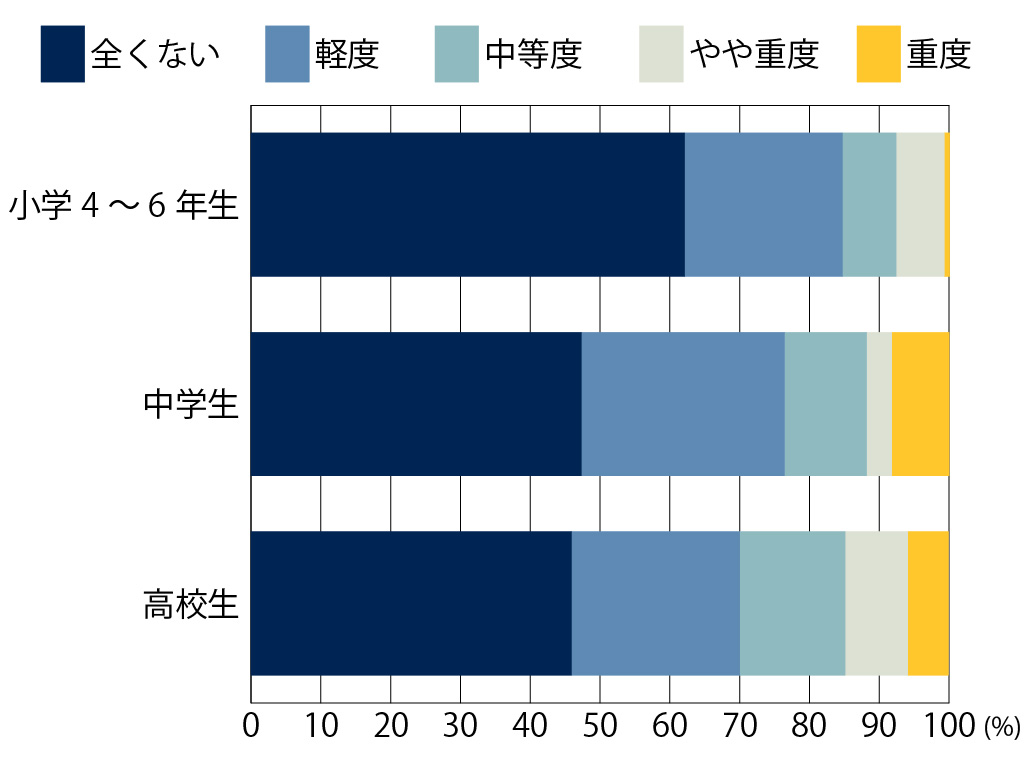

子供の心身の健康に対する新型コロナウイルスの影響を継続的に調査している国立成育医療研究センター「コロナ×こども本部」は2月10日、昨年11~12月に実施した「コロナ×こどもアンケート」の第4回調査の結果を公表した。それによると、高校生の3割で中等度以上のうつ症状が確認されるなど、新型コロナウイルスが子供のメンタルヘルスに深刻なダメージを与えていることが分かった。

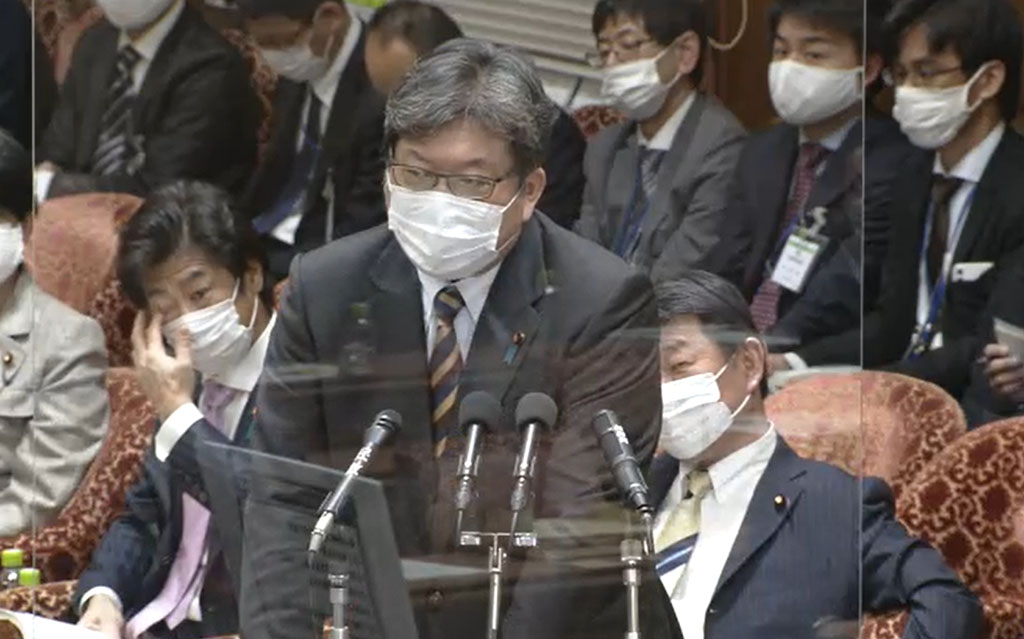

萩生田光一文科相は2月10日、わいせつ教員対策を巡る衆院予算委の質疑の中で、「この問題は教員だけではなく、例えば教員を諦めたとしても児童相談所などで事件を再発する人もいる。文科省だけでなく、厚労省や他の省庁とも横断的に子供たちを守るセーフティーネットを広く張っていくことを検討したい」と述べ、省庁の壁を越えて幅広く取り組む考えを示した。

国立教育政策研究所は2月2~5日に、教育課程研究指定校による今年度の研究協議会をオンラインで開催した。3日目だった同4日には、小学校の理科や高校のカリキュラム・マネジメントなどの分科会が設けられ、学習指導要領における教科の「見方・考え方」を取り入れた思考力を育成する実践や、表現力に特化した教科横断型の単元開発などの発表があった。

都教委はこのほど、いじめ総合対策(第2次)を改定し、概要を公表した。子供が不安や悩みを抱えたときの「SOSの出し方」と、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者へのいじめへの対策などを盛り込んだほか、学校での組織的な対応が進みつつあることを踏まえ、次の段階として、保護者や地域とともにいじめ問題について考えるためのプログラムを加えた。

視覚や聴覚に障害のある人たちのコミュニケーションを体験できる施設を運営しているダイアローグ・ジャパン・ソサエティはこのほど、厚労省で記者会見し、現在の緊急事態宣言下で、聴覚障害者を対象に実施した生活実態調査の結果を公表した。会見では、聴覚や視覚に障害のある当事者が、日常生活やオンライン会議でのコミュニケーションの困りごとを話し、改善策を提案。学校の教員に向けたアドバイスも行った。

林野庁の「森林空間を活用した教育イノベーション検討委員会」は2月9日、最後となる第3回会合をオンラインで開き、森林を活用した教育の推進策に関する報告書を取りまとめた。学校の負担を増やすことなく、森林を活用した探究型学習の展開について、社会課題解決型の部活動の展開など、さまざまな可能性が提案された。

コロナ禍で雇用の維持に苦しむ企業と、人材の受け入れを望む教育現場をつなげようと文科省が1月に開設した、「学校雇用シェアリンク」への求人情報の登録が順調に増え、求人数は2月9日までに約1600人になった。すでに雇用を始めているケースもあり、同省は「これから自治体の予算成立とともに、さらに求人が増えると見込まれる。積極的に活用してマッチングが増えてほしい」と期待している。

高校生らが校則改正手続きの明文化などを文科省に提言したことについて、萩生田光一文科相は2月9日の閣議後会見で、「声を出して行動を起こしてみることは貴重な経験だ」と指摘した上で、「先生や保護者、学生にも共鳴されるような活動で、校則を変えていくことはあってもいいんじゃないかと思う」と述べ、高校生の働き掛けで校則改正を行うことに一定の理解を示した。

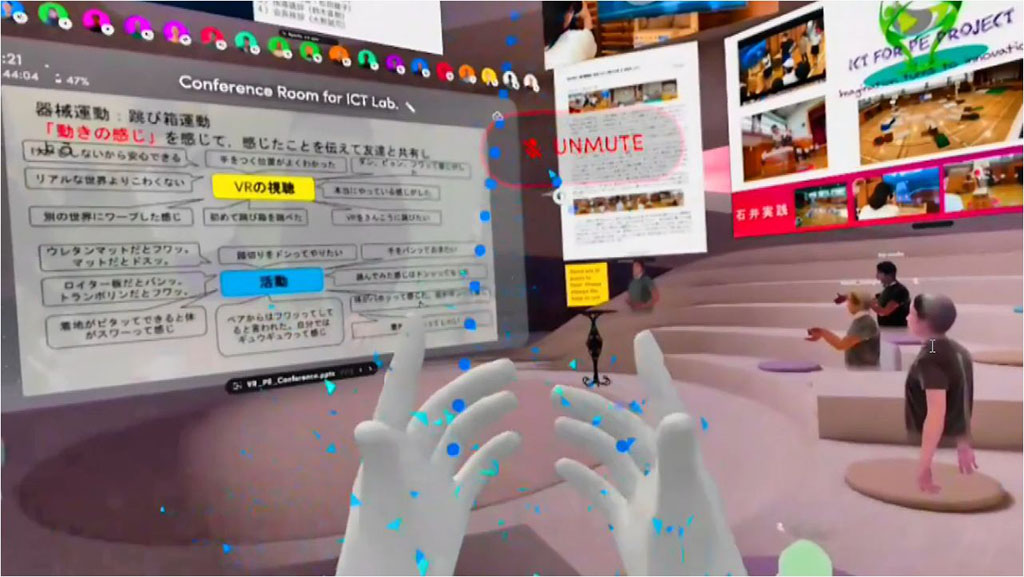

授業実践の研究協議会にもVRを活用――。全国の体育の教員や研究者らでつくる「体育ICT研究会」は2月6日、授業の研究協議会をVR空間で実施した。同研究会研究推進委員長の鈴木直樹東京学芸大学准教授はテレビ会議システムを活用した場合と比べ、「より対面に近い感覚が得られる」とメリットを挙げた。

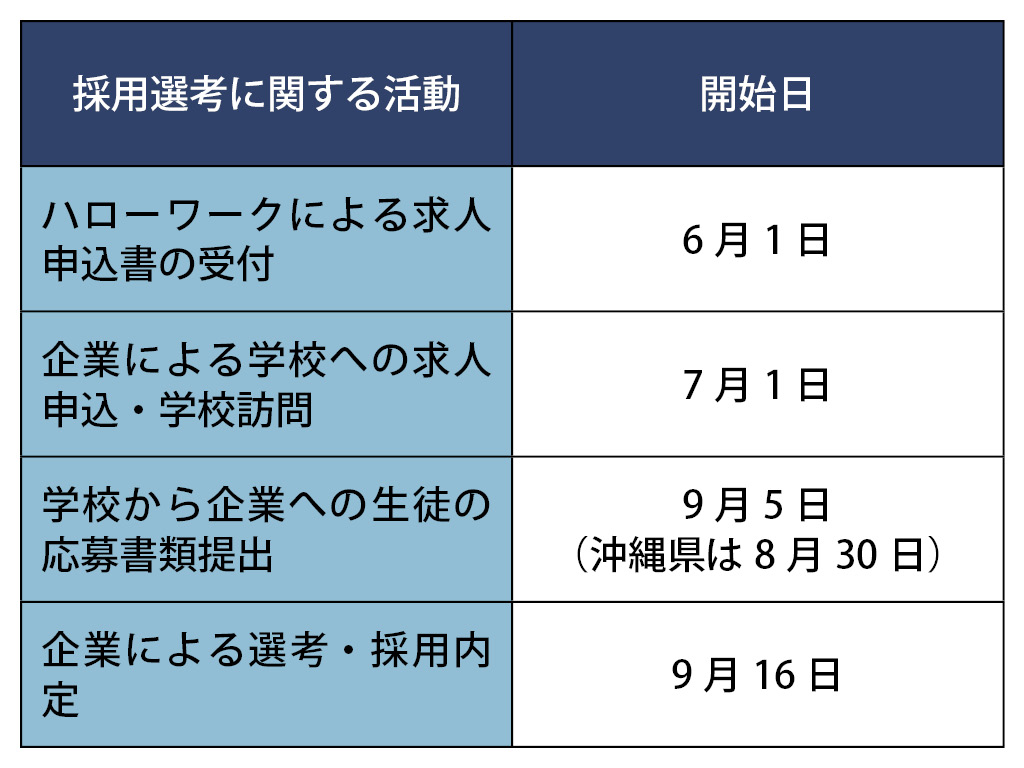

厚労省は2月8日、全国高等学校長協会、主要経済団体、文科省を交えた高等学校就職問題検討会を開き、来年度実施される高校生の就職に関する採用選考日程を取りまとめた。スケジュールは例年と変わらないものの、企業側にはオンラインを活用した職場見学や採用選考活動を実施する場合の配慮などを求める考え。

インターネットを安心・安全に使うための対策や教育の重要性を考える「セーファーインターネットデー」にちなみ、ユニセフ(国連児童基金)のヘンリエッタ・フォア事務局長は2月9日、声明を発表し、コロナ禍の影響で、インターネットによる子供の心身への健康被害のリスクが高まっていると警鐘を鳴らした。

都教委はこのほど、都内の公立学校の教員志望者向けに作成したパンフレット「東京都公立学校教員採用案内(東京の先生になろう)」の2021年度版をホームページで公開した。教員の人材確保に向けて、今年度は新たに中学校の技術科と高校の工業科の教員を特集した「技術科・工業科編」と、大学進学前の高校生をターゲットにした「高校生編」の別冊を用意。東京都で教員として働く魅力をアピールしている。

中教審教員養成部会は2月8日、今期の最終回となる会合を開き、教員免許更新制に関する申し送り事項を取りまとめた。教員免許更新制について、その効果や制度設計、教師や管理職の負担、退職教員の活用など、さまざま面から厳しい評価が出ていることを指摘。

卒業シーズンを控え、文科省は2月8日までに、新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が出ている都府県の教育委員会などに対し、卒業式の感染防止対策の徹底とともに、卒業旅行などの自粛を働きかけるよう求める事務連絡を出した。それ以外の地域にも、卒業旅行は「分散型旅行」にするよう求めることなどを要請している。

日本とフランスの農業高校をつないだ「日仏農業高校オンライン交流会」が、2月4日に開催された。両国の生徒らは英語でお互いの学校や農業教育の取り組みを発表し、共同研究の第一歩を踏み出した。

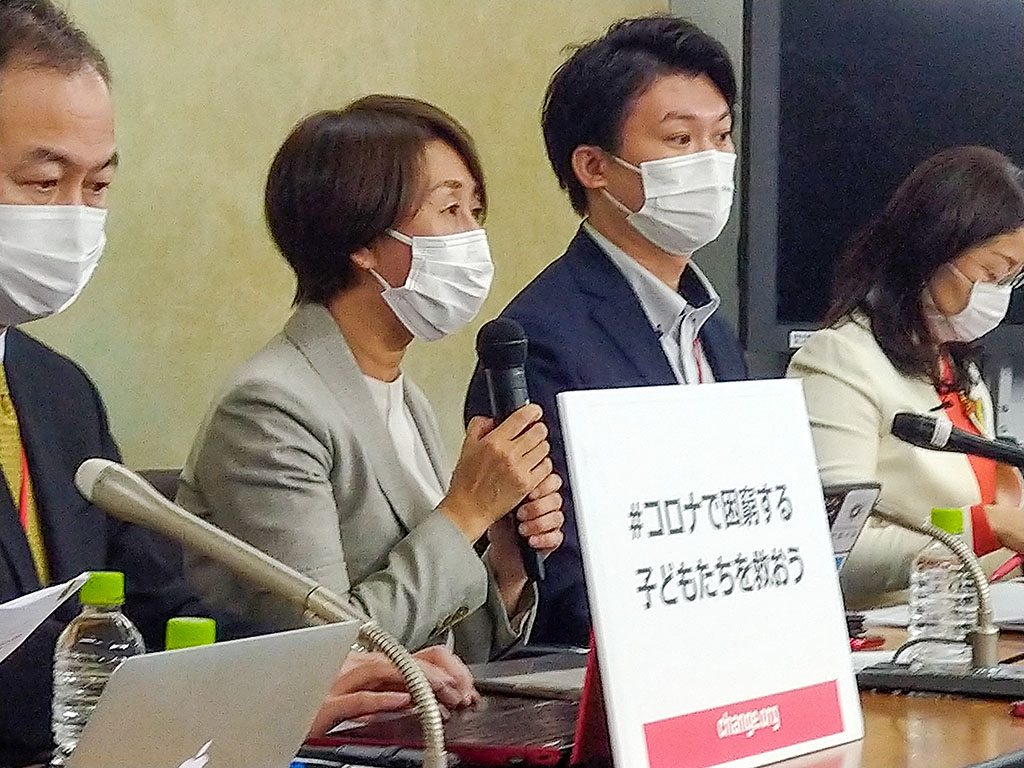

新型コロナウイルスの影響が長引く中、子供の貧困対策に取り組むNPO法人キッズドアや公益財団法人あすのばなどは2月8日、厚労省で会見を開き、困窮するひとり親世帯だけでなく、ふたり親世帯にも支援の範囲を広げて3月中に現金給付するよう求めた。

群馬県警子供・女性安全対策課はこのほど、同県内の小学5年生~高校2年生を対象にした「携帯電話の利用状況等に関するアンケート調査結果」を公表した。小中高生の21.3%が、インターネットを使っていないと不安を感じると回答した。