日本小児科学会はこのほど、新型コロナウイルス感染症の拡大から、子供の生活を守るための提言を出した。保育所や学校での生活を維持することや、子供のストレスに注意することを改めて呼び掛けた。さらに教師など子供に関わる業務従事者に対して、マスク着用時の誤嚥や窒息などに気を付けるよう求めた。

教員免許更新制度や更新に伴う研修について、萩生田光一文科相は2月2日の閣議後会見で、「教師が多忙な中で、『経済的・物理的な負担感が生じている』との声や、『臨時的任用教員等の人材確保に影響を与えている』との声もあることは承知している」と説明。中教審による検証や文科省の検討本部での作業を進めた上で、「スピード感を持って制度の見直しなどの取り組みを具体化していきたい。

政府は2月2日、小学校の学級編制標準を現行の40人(1年生は35人)から35人への引き下げを盛り込んだ、義務標準法の改正案を閣議決定した。教室の整備や教職員の配置を計画的に行えるよう、2021年度から5年間をかけて移行する経過措置規定を附則で定めた。また、「35人学級」の教育効果と外部人材の活用による効果を確かめる実証研究や、教員免許制度の在り方に関する検討を行い、必要な法改正を行うことも検討規定として附則に明記した。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い11都府県に出されている特別措置法に基づく緊急事態宣言について、菅義偉首相は2月2日、栃木県を除く10都府県について期間を3月7日まで1カ月、延長することを決めた。引き続き緊急事態宣言の対象となるのは、東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏1都3県と、大阪、京都、兵庫の関西3府県、愛知、岐阜の東海2県、福岡県。

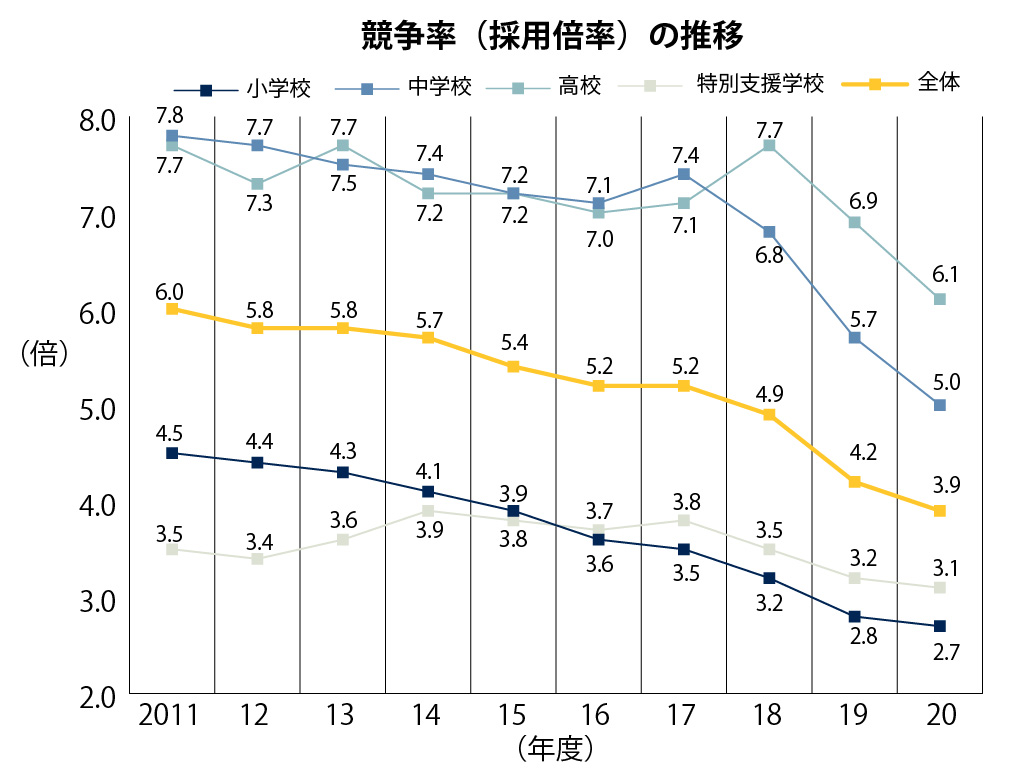

公立学校の教員採用選考試験で、採用倍率が3.9倍と昨年度より一段と低下し、小学校では2.7倍と過去最低になったことが2月2日、文科省の集計で明らかになった。文科省は「大量退職などに伴う採用者数の増加の影響が大きい」と分析するが、教育現場が“ブラック”とするイメージが払拭できていないとの認識も示した。

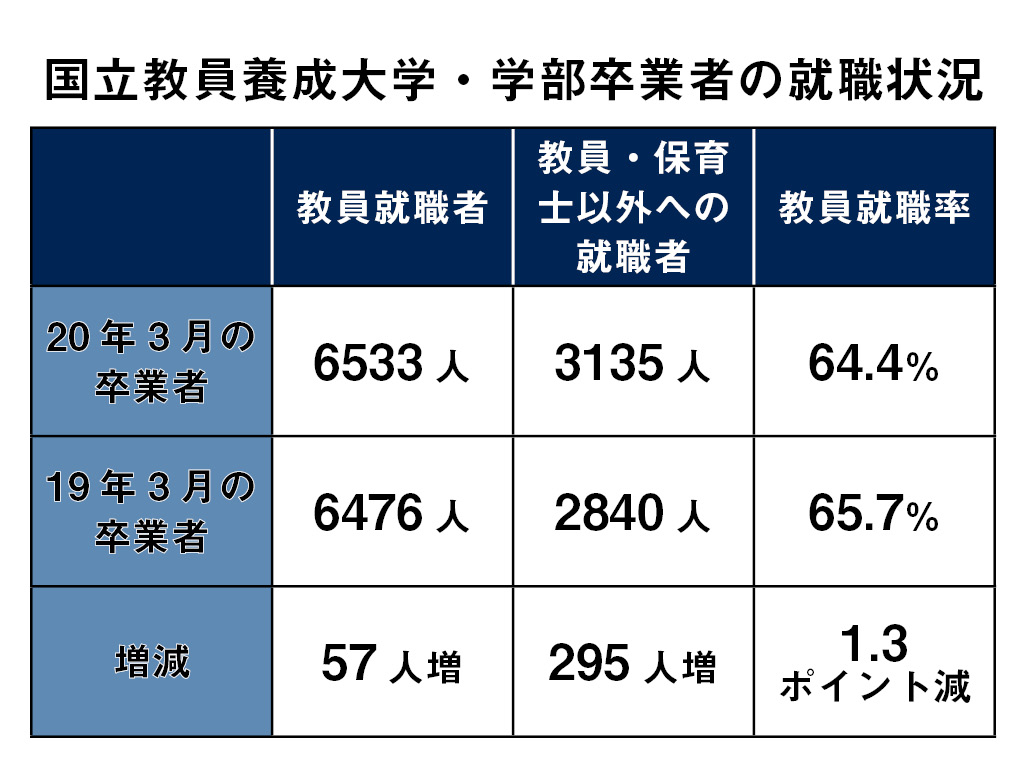

文科省は2月2日、昨年3月の国立の教員養成大学卒業生と、国立・私立の教職大学院の修了者の就職状況を公表した。教員養成大学卒業生の教員就職者数は前年度より増えたが、全体の教員就職率(卒業者数から大学院などへの進学者と保育士への就職者除く)は64.4%で、前年度を1.3ポイント下回った。一方、教職大学院の教員就職率は95.4%で過去最高となった。

1992年のバルセロナ五輪で、当時中学2年生ながら200m平泳ぎで金メダルを獲得した岩崎恭子さんが2月1日、地元の静岡県にある磐田市立竜洋中学校(倉島茂見校長、生徒497人)の1年生に、オンライン授業を行った。岩崎さんは水泳に取り組んでいた中高生のころを振り返りながら、幸せを感じる秘訣を生徒らに伝えた。

「間に合わなかった」「時間が足りない」――。そんな声がSNSで聞かれた初の大学入学共通テスト(第1日程)の英語試験。昨年の大学入試センター試験から語数が1000語以上増加し、直後には「難易度が上がった」と分析する予備校もあった。ただ、英語教育が専門の鳥飼玖美子・立教大学名誉教授は「英文の量は多かったが、本当の思考力、判断力を問う出題とは言えなかった」と失望の色を隠さない。

加藤勝信官房長官は2月1日午後の記者会見で、田野瀬太道・文科副大臣(教育、スポーツ担当)を更迭し、後任に丹羽秀樹・元文科副大臣(衆院議員)を充てる人事を持ち回り閣議で決定したことを明らかにした。これに先立ち、田野瀬氏は同日午後、首相官邸で菅義偉首相に会い、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言で午後8時以降の外出自粛が求められる中、深夜まで飲食店に出入りしていたことを認め、菅首相は「あってはならないこと」として文科副大臣の罷免を通知した。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、ワクチン接種に向けた準備が各地で進む中、文科省は2月1日、全都道府県の教育委員会などに、今後、所管する学校などの施設を接種会場に活用したいとの要望を受けた場合、教育活動に支障のないよう配慮した上で積極的に協力するよう求める通知を出した。 文科省の通知は、厚労省から同日付でワクチン接種会場として学校施設などの利用について依頼を受けたことを踏まえて出された。……

自由な社会をつくるための学校教育の本質とは――。教育問題の発信を続ける教育社会学者の内田良名古屋大学准教授らによる「みんなの学校安心プロジェクト」は1月31日、学校の校則をテーマにしたオンラインイベントを開いた。「自由の相互承認」の観点から教育の役割を研究する、教育哲学者の苫野一徳熊本大学准教授が講演し、高校時代の同級生であり、教員の働き方改革で署名を展開した斉藤ひでみ氏(筆名)らと、自由な学校の条件を話し合った。

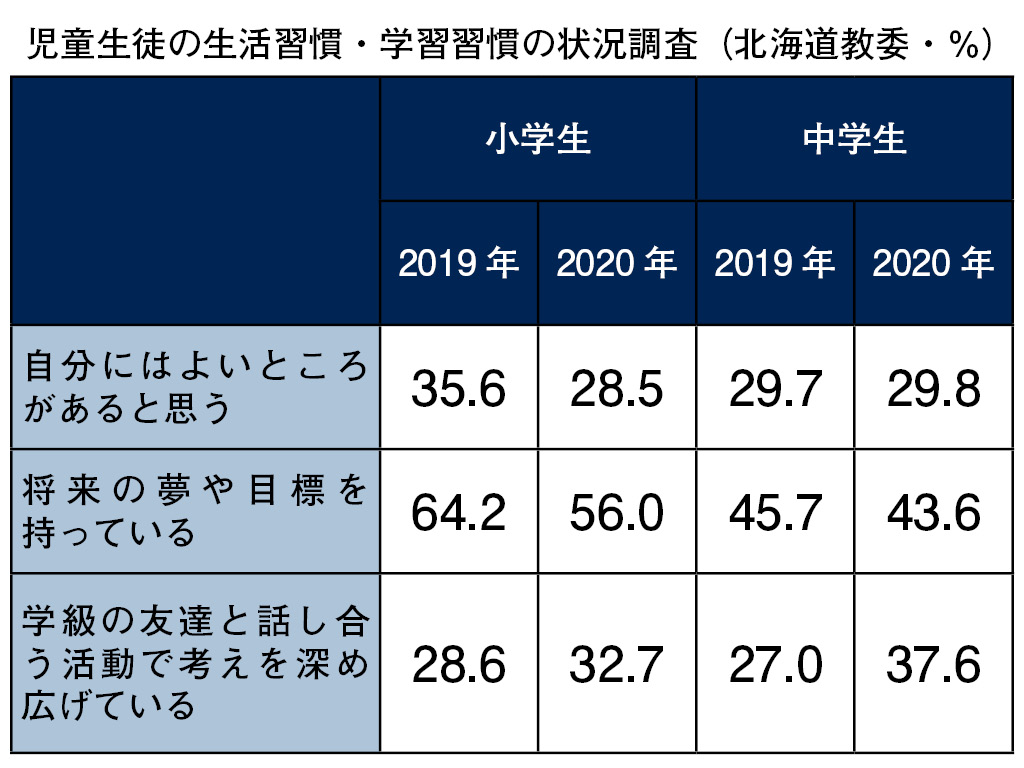

北海道教委が昨年8月から11月にかけて行った「児童生徒の生活習慣・学習習慣の状況調査」で、「自分にはよいところがあると思う」と答えた小学生の割合が28.5%にとどまり、前年から7ポイント余り低下していたことが、このほど分かった。道教委は「児童の自己肯定感が学校生活で育まれていることが結果からうかがえる」と分析し、今後、道内の教員を対象にした研修会などで活用することにしている。

コロナ禍という異例の状況で初実施を迎えた大学入学共通テスト。1月16~17日に行われた第1日程と1月30~31日に行われる第2日程とで、合わせて53万5245人が志願した。高校現場は、共通テストで出題された問題をどのように受け止めたのか。全国高等学校長協会(全高長)会長の萩原聡東京都立西高校校長に聞いた。

親を亡くし、奨学金を受け取っている大学生が、同じく親を亡くした小中学生にオンラインで勉強を教える――。病気や災害などで親を亡くした子供たちに長年、奨学金給付をはじめとする支援を続けてきた「あしなが育英会」が、新しい学習支援プログラムをトライアルとして進めている。「信頼できるお兄さんができたみたい」と喜ぶ家族に、「心の支えになることができれば」と話す大学生。

児童生徒の自殺が後を絶たず、対策が急がれる中、萩生田光一文科相は1月29日の閣議後会見で、GIGAスクール構想による1人1台の端末配備に合わせて、「学校の授業に身が入らないくらい悩んでいる子供もいる。授業中でもアクセスできる窓口があってもいいと思う」などと述べ、授業中も児童生徒の悩みに対応する相談体制の整備を検討する考えを示した。

若者の政治参加に向けて政策提言を行ってきた日本若者協議会(室橋祐貴代表理事)は1月28日、高校生や生徒会活動を経験した大学生で構成される「学校内民主主義を考える検討会議」の提言を、文科省で鰐淵洋子大臣政務官に手渡した。提言では、校則改正の手続きの明文化や学校運営への生徒参加など、生徒にとって身近なコミュニティーである学校を民主主義の実践の場とするための改善策を要望した。

新型コロナウイルスの感染拡大で11都府県に緊急事態宣言が出される中、文科省は1月29日、全国の大学や高等専門学校などに、感染拡大の防止対策の徹底を求める通知を出した。学生の健康状態の把握に加え、卒業式などのシーズンを控え、式典を実施する場合は十分な感染対策を取るよう注意を促している。

2021年度の大学入試から、AO入試に代わり実施される総合型選抜を導入する国公立大学が99大学324学部に上ることが、文科省が1月29日に公表した集計結果で明らかとなった。20年度までのAO入試の導入大学と比較して、過去最高を記録した。

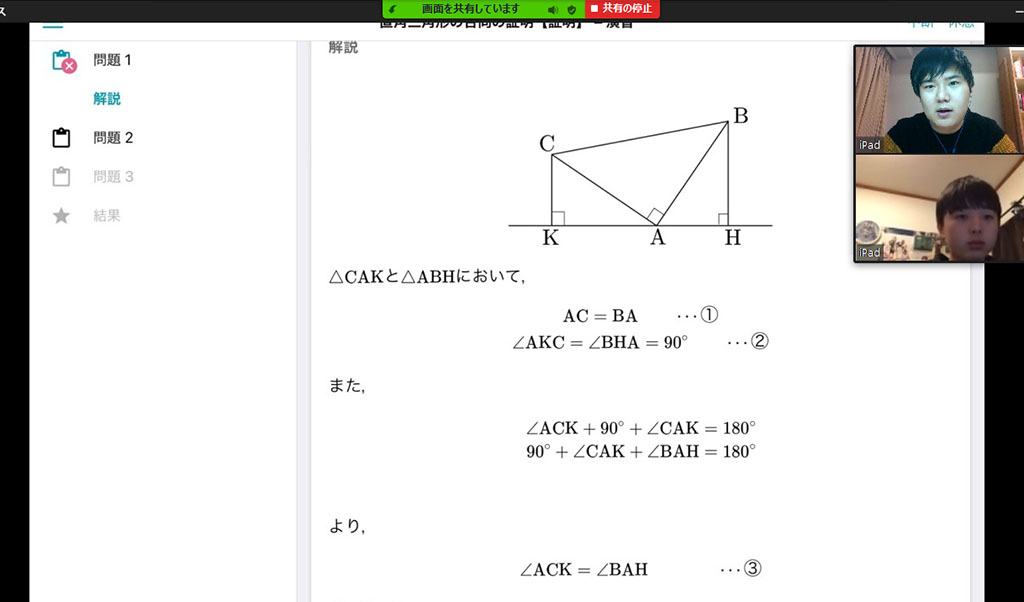

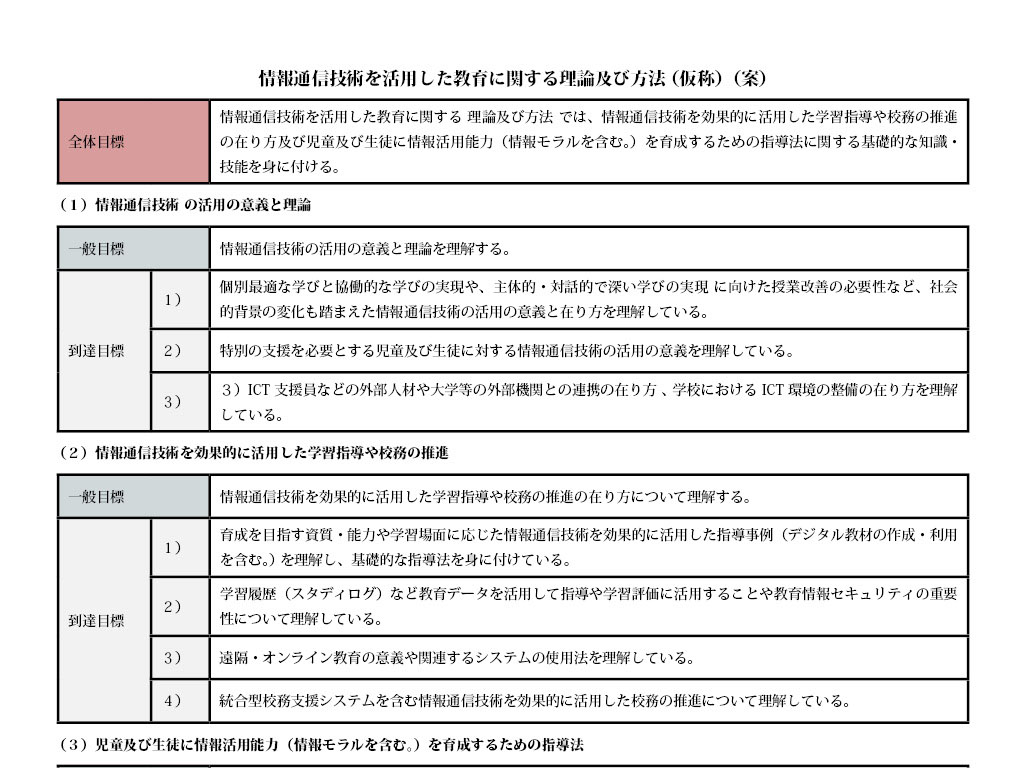

GIGAスクール構想により1人1台の情報端末が整備され、教員のICT活用指導力の向上が求められていることを背景に、中教審教員養成部会は1月27日の第120回会合で、大学の教職課程でICT活用に関する内容を修得するためのコアカリキュラム案を示した。教員養成部会での議論を経て、来年度の早期にコアカリキュラムを決定し、2022年度から各大学の教職課程に反映する。

児童生徒の自殺が過去最多に上り深刻化する中、萩生田光一文科相は1月28日に開かれた参院予算委で、「大変重く受け止めている。4月から小中学生に1人1台の端末が配備されるので、これを活用した相談体制を厚労省と連携して考えたい」と述べ、GIGAスクール構想による端末の配備に合わせて、自殺を防ぐための相談体制を整備する考えを示した。

移動に困難が伴う肢体不自由の子供たちが、教室とさまざまな拠点を結んで行う遠隔合同授業の可能性が注目されている。肢体不自由の子供たちが在籍する筑波大学附属桐が丘特別支援学校(下山直人校長、児童生徒116人)では、肢体不自由の子供がいる特別支援学校同士での遠隔合同授業を活性化させるツールとして、参加した学校が授業内容や連絡先を登録できるマッチングサイトを開発。

神戸市立の小学校で20代の教員が、激辛カレーを無理やり食べさせるなど深刻なハラスメント行為を同僚の教員から受けていた問題で、神戸市教委は1月27日、専門家らによる再発防止検討委員会の報告書を公表した。この問題は特殊なものではなく、「どこの学校にも同様のリスクがあるように思われる」と警鐘を鳴らしている。

滋賀県教委は1月26日、県内の全教職員対象の、教職員間で発生したハラスメント実態調査の結果を公表した。回答した教職員の16.5%に当たる1337人が、同僚や上司からセクハラやパワハラなどの被害にあったと回答した。

ベビーシッターによる子供のわいせつ事案を受けて、対応策を協議してきた厚労省の専門委員会は1月28日、第14回会合をオンラインで開き、提言案を大筋で了承した。わいせつ行為を行ったベビーシッターに対する処分や、自治体間の情報共有などの対策を強化する。

ICTを活用した個別最適な学びを進めるための基盤となる教育データを巡り、文科省は1月27日、有識者会議の席上、論点整理に向けた検討資料を公表し、学校教育や公教育の質の向上をデータ利活用の目的に置き、学習者本人や教員による一次利用を優先して基盤整備を進めていく方向性を打ち出した。

学習者用デジタル教科書の使用を、各教科等の授業時数の2分の1に満たないこととする文科省告示の現行基準を撤廃する方針を受け、同省の検討会議は1月27日、学校現場でデジタル教科書を活用する際の現行のガイドライン(2018年12月策定)も改訂する方針を示した。

2011年に滋賀県大津市の市立中学2年生(当時13歳)の男子生徒が自殺したのは、同級生からいじめを受けていたためだったとして、遺族が元同級生らに損害賠償を求めた訴訟について、最高裁は遺族側の上告を退けることを決定し、元同級生2人に対して計400万円の賠償を命じた二審の大阪高裁判決が確定した。

大学入試センターが1月27日に発表した最新の集計結果によると、大学入学共通テスト第1日程(16、17日)で、体調不良などの理由で追試験が認められた受験者は、当初の発表から修正があり1721人だった。このうち新型コロナウイルス感染症の罹患者は92人、濃厚接触者で当日までに受験要件を満たせなかった受験者は132人。