移動に困難が伴う肢体不自由の子供たちが、教室とさまざまな拠点を結んで行う遠隔合同授業の可能性が注目されている。肢体不自由の子供たちが在籍する筑波大学附属桐が丘特別支援学校(下山直人校長、児童生徒116人)では、肢体不自由の子供がいる特別支援学校同士での遠隔合同授業を活性化させるツールとして、参加した学校が授業内容や連絡先を登録できるマッチングサイトを開発。

神戸市立の小学校で20代の教員が、激辛カレーを無理やり食べさせるなど深刻なハラスメント行為を同僚の教員から受けていた問題で、神戸市教委は1月27日、専門家らによる再発防止検討委員会の報告書を公表した。この問題は特殊なものではなく、「どこの学校にも同様のリスクがあるように思われる」と警鐘を鳴らしている。

滋賀県教委は1月26日、県内の全教職員対象の、教職員間で発生したハラスメント実態調査の結果を公表した。回答した教職員の16.5%に当たる1337人が、同僚や上司からセクハラやパワハラなどの被害にあったと回答した。

ベビーシッターによる子供のわいせつ事案を受けて、対応策を協議してきた厚労省の専門委員会は1月28日、第14回会合をオンラインで開き、提言案を大筋で了承した。わいせつ行為を行ったベビーシッターに対する処分や、自治体間の情報共有などの対策を強化する。

ICTを活用した個別最適な学びを進めるための基盤となる教育データを巡り、文科省は1月27日、有識者会議の席上、論点整理に向けた検討資料を公表し、学校教育や公教育の質の向上をデータ利活用の目的に置き、学習者本人や教員による一次利用を優先して基盤整備を進めていく方向性を打ち出した。

学習者用デジタル教科書の使用を、各教科等の授業時数の2分の1に満たないこととする文科省告示の現行基準を撤廃する方針を受け、同省の検討会議は1月27日、学校現場でデジタル教科書を活用する際の現行のガイドライン(2018年12月策定)も改訂する方針を示した。

2011年に滋賀県大津市の市立中学2年生(当時13歳)の男子生徒が自殺したのは、同級生からいじめを受けていたためだったとして、遺族が元同級生らに損害賠償を求めた訴訟について、最高裁は遺族側の上告を退けることを決定し、元同級生2人に対して計400万円の賠償を命じた二審の大阪高裁判決が確定した。

大学入試センターが1月27日に発表した最新の集計結果によると、大学入学共通テスト第1日程(16、17日)で、体調不良などの理由で追試験が認められた受験者は、当初の発表から修正があり1721人だった。このうち新型コロナウイルス感染症の罹患者は92人、濃厚接触者で当日までに受験要件を満たせなかった受験者は132人。

深刻な児童虐待の増加を受けて、「子ども家庭福祉」に関わる専門職の体制強化を検討している厚労省のワーキンググループは1月26日、第10回会合をオンラインで開いた。子ども家庭福祉の専門的な資格の創設を検討すべきだとする取りまとめ案が、大筋で了承された。

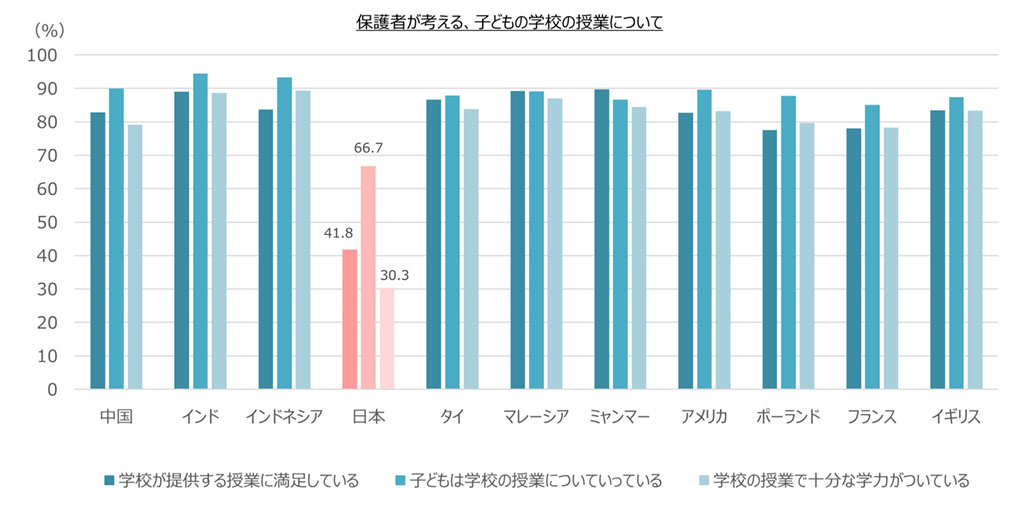

教育事業を行うスプリックスが運営する「スプリックス基礎学力研究所」はこのほど、世界11カ国の子供と保護者を対象に実施した調査のうち、子供の教育への投資に関する結果を公表した。

中央教育審議会(中教審)は1月26日、総会(第127回会合)を開き、約1年9カ月間をかけた議論を通じ、今後の初等中等教育の方向性をまとめた答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」を了承した。

中教審が1月26日に答申した「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」では、まず総論で2020年代を通じて実現すべき教育の姿を描き、そこに向かう道筋を整理。各論では各学校段階で重要になる項目のほか、ICT活用や教師の在り方など、今後の方向性に深くかかわる項目を網羅した。

全国学力・学習状況調査のCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)化について検討している、文科省のワーキンググループ(WG)は1月26日、オンラインで会合を開き、有識者へのヒアリングを行った。堀田龍也東北大学大学院教授は「学習指導の貴重な資料が迅速にフィードバックでき、授業のフォローアップにもつながる」などとして、CBT化への期待とともに悉皆(しっかい)調査で実現すべきとの意見を述べた。

ICTの活用は、教育の地域格差をなくす――。長野県の優れた学びの取り組みを紹介し、地域や立場を超えたつながりをつくる、(一社)Learn by Creationと長野県が共同開催のオンラインイベント「Learn by Creation NAGANO(ラーン バイ クリエイション 長野)」が、1月の3週末にわたって開かれた。最終週となった1月23日には、中山間地域の学びや体験を拡張するICT活用についてのセッションが行われた。

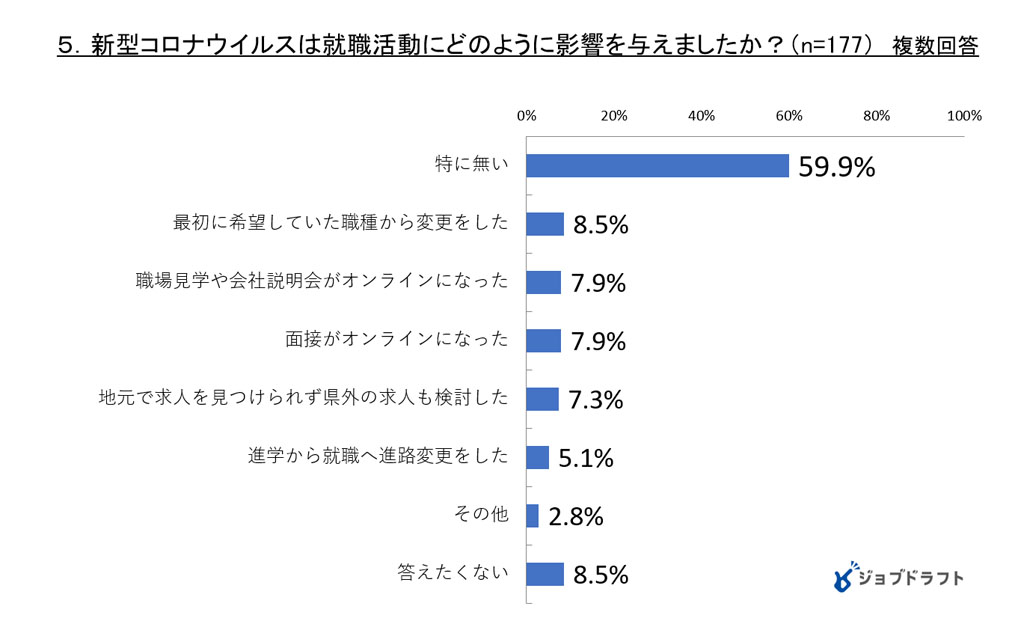

高校生の就職活動の支援を行うジンジブは1月26日、高校生を対象に実施した就職活動に関するアンケートの結果を公表した。コロナ禍の影響で、最初に希望していた職種からの変更や、地元で求人を見つけられずに県外の求人も検討したとの回答も見られた。

虐待の疑いがある児童を、児童相談所で一時保護する手続きの課題について協議している、厚労省の検討会はこのほど、第5回会合をオンラインで開き、虐待の事実がないにもかかわらず、児相の判断で一時保護が長期化し、保護者と子供が離れ離れになってしまう「親子分離」のケースについて、当事者である保護者からヒアリングした。

昨年の臨時休校中、特別支援学校でのオンライン教育の実施状況が学校によって大きく異なり、学校内の人員・設備・スキルなどに左右されていたことが、津田塾大学でインクルーシブ教育に携わる研究者らでつくる「Learning Crisis研究会」の実態調査で明らかになった。同研究会が1月23日にオンラインで行ったカンファレンスで報告した。

いじめをなくそうと全国の小中学生が意見を交わす「全国いじめ問題子供サミット」が1月23日、オンラインで開かれた。いじめゼロに向けた各校の独自の取り組みが発表されたほか、いじめを防ぐために必要な対策について意見を交わした。

主体的・対話的な学びを、どうすればコロナ禍で実現できるか――。埼玉県戸田市立戸田第二小学校(山根淳一校長、児童1005人)は1月20日、今年度の研究発表会をオンラインで行い、同校が力を入れている「総合的な学習の時間」におけるPBL(Project Based Learning)について、感染防止対策で教育活動が制限される中でどう取り組んだかを報告した。

千葉県教委は1月22日、新型コロナウイルスへの対応として、オンライン授業をはじめとする県立学校のICT利活用を推進する連携協定を、日本マイクロソフトと締結した。教員が指導案や教材を相互活用できる「共有ポータル」の作成を支援するのは、同社としては初という。

超教育協会はこのほど、「マルチモーダルAIで読み解く、オンライン教育の秘訣」をテーマに、オンラインセミナーを開いた。表情や発言など、AIでオンライン動画のさまざまなデータを解析するサービスを展開する「I'm beside you」の神谷渉三代表が講演し、そうした解析技術が教育にもたらすメリットを説明した。

来年度予算案に盛り込まれた小学校全学年の35人学級について、萩生田光一文科相は1月22日の閣議後会見で、「学習面に限らない教育効果について多面的な検証を行えるように、国と地方の協議の場などを通じて検討を進めていきたい。その先に第2ステージを置きたい」と述べ、教育効果の検証結果を明示することで理解を広げ、将来的な中学校の35人学級や小中学校の30人学級の実現に道筋をつけていく考えを明らかにした。

自民党文部科学部会は1月22日、公立小学校の学級編制を現在の40人(小学1年生は35人)から、段階的に全学年35人に引き下げるための義務標準法の改正案を了承した。改正案では付則として▽2021年度から5年間をかけて、学年進行で35人学級を実現するとともに、経過措置期間を設ける▽学校現場での人材確保や少人数学級の効果検証などに関する検討を行う――という2点を盛り込んだ。

大学入試センターは1月22日、大学入学共通テスト第1日程(16、17日)の公民と理科②の2教科で、得点調整を実施すると発表した。得点調整は2015年の大学入試センター試験以来6年ぶりで、共通1次試験を含めると4回目となる。これに伴い、現代社会、政治・経済、物理、化学の受験生は、得点に応じて最大9点加点される。

茨城県の中学校で剣道部の部活動中に、外部の指導者が男子生徒を転倒させて3カ月の重傷を負わせる傷害事件が起きたのを受け、萩生田光一文科相は1月22日の閣議後会見で、「今回のケースは部活動の外部指導員ではないが、しっかり検証しながら、外部指導者に対する研修の徹底や適切な活用について通知を出し、全国の教育委員会と取り組みたい」と述べた。

絵本作家へのインタビュー記事を課題に、編集者が小学生に読みやすい文章の書き方を指導するオンライン授業が1月19日、福島県二本松市立東和小学校(八巻博之校長、児童219人)で行われた。5年生の児童が絵本作家の大橋慶子さんにオンラインでインタビュー。それを基に書いたインタビュー記事を、出版社を経営する常松心平さんが添削し、さらに文章が良くなる秘訣(ひけつ)をアドバイスした。

性的少数者などに配慮して、福岡市が今年度から全市立中学校で導入した選択制標準服に関し、「福岡市の制服を考える会」は1月21日、生徒指導や販売方法に課題があるとした要望書を市教委に提出した。教職員から「選択できるのは女子生徒だけ」と指導があったり、申込用紙が男女別の仕様になっていたりなど、運用法についての課題が指摘された。

オンライン教育など新たな大学の在り方を検討している教育再生実行会議の高等教育ワーキンググループ(WG、主査・鎌田薫前早稲田大学総長)は1月21日、委員からの意見聴取を行った。中室牧子慶大教授は、大学が持つ成績など業務データと自治体が持つ課税情報を、個人が特定されないかたちでリンクさせることにより….