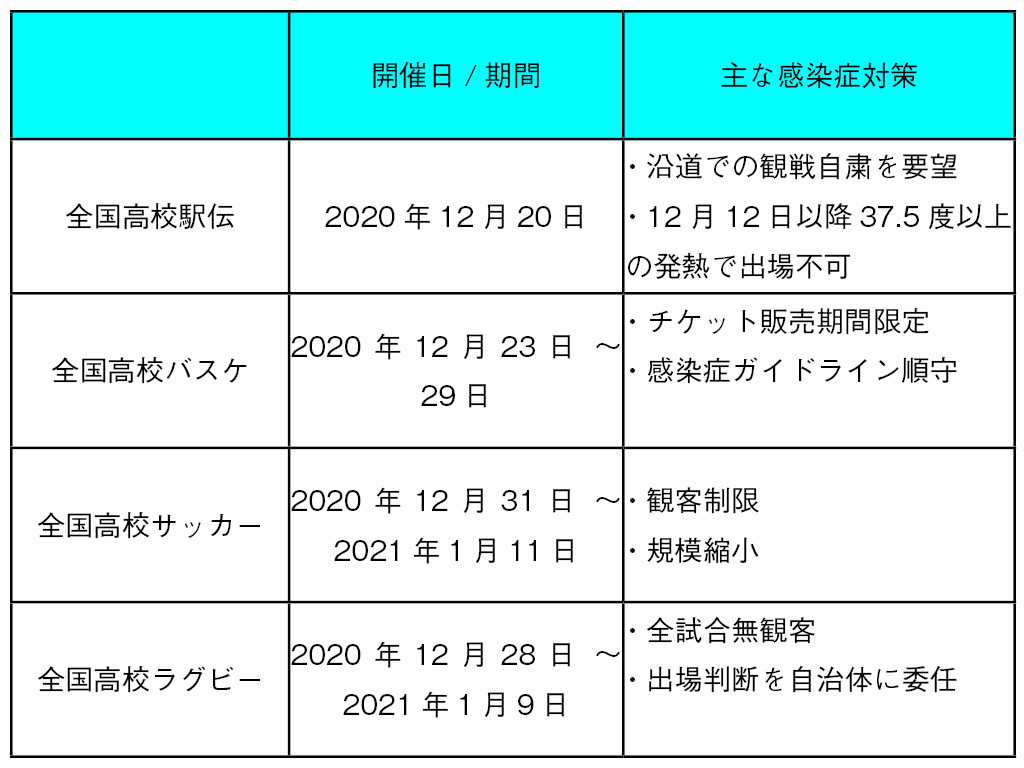

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で開催可否が協議されていた、全国高校ラグビー大会の開催が12月3日、確定した。全国高等学校体育連盟、大阪府・大阪府教育委員会など、主催4団体が同日までに承認した。開会式も含め、全試合が無観客で行われる。

空気が乾燥する冬季に向けて新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される中、文科省は12月3日、学校での感染症対策の指針となる衛生管理マニュアルを改訂し、学校現場に対して「寒い環境においても、可能な限り常時換気に努める」ことを強く求めた。常時換気のために窓を開ける幅は「10cmから20cm程度が目安」と具体的な数字を明記している。

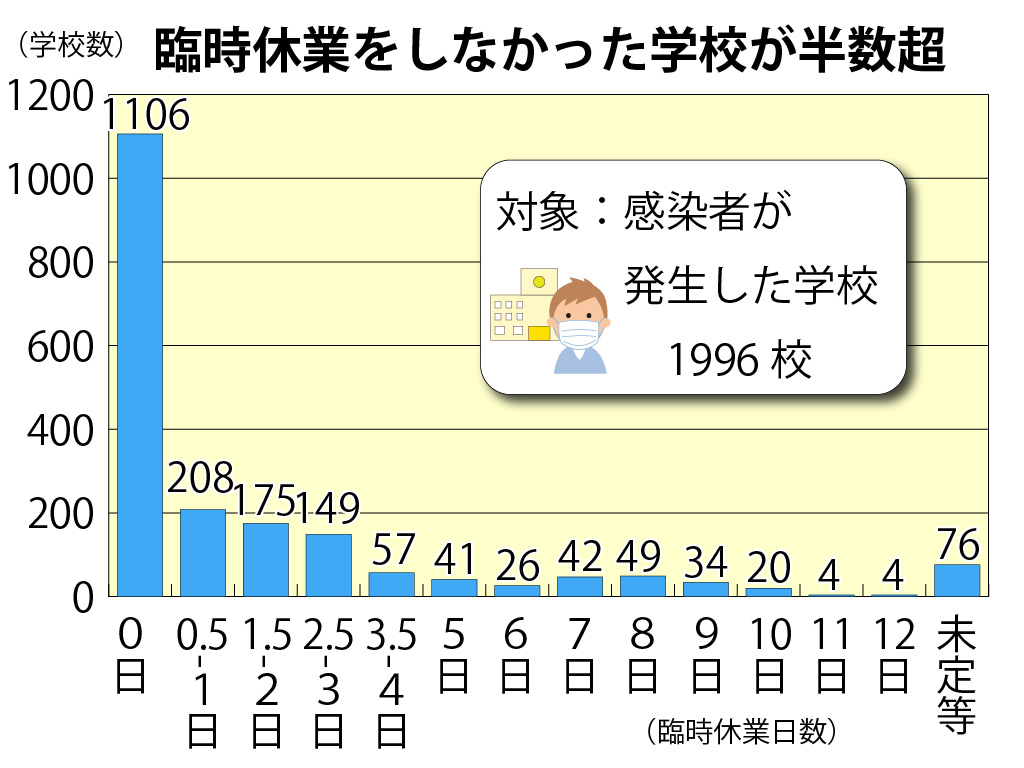

文科省が12月3日に改訂した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」では、学校で感染者が発生した場合の臨時休業の考え方について、従来の「感染者が発生したらまず臨時休業する」という対応を見直し、「要否を保健所と相談したうえで、真に必要な場合に限って臨時休業を行う」という方針に変更した。

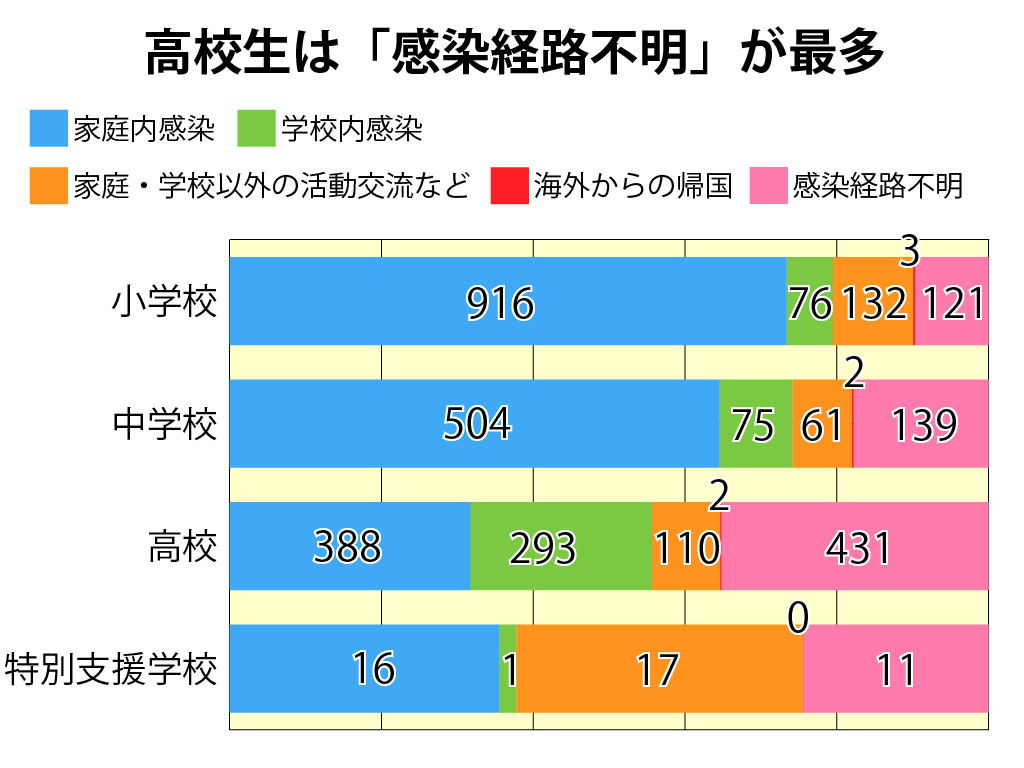

学校の本格再開後に新型コロナウイルスに感染した児童生徒は3303人、教職員は471人となったことが12月3日、文科省の公表した調査結果で明らかになった。感染経路は、小学生で「家庭内感染」が73%に上った一方、高校生では「感染経路不明」が35%と最多だった。また、教職員は「感染経路不明」が63%と最も多かった。

2025年から大学入学共通テストで、高校新学習指導要領の「情報Ⅰ」に対応した科目を出題する政府方針を受け、大学入試センターが試作問題のイメージを作成し、関係者にヒアリングしていることが、このほど分かった。文系・理系の分野を問わず、情報社会の課題やデータ分析、プログラミングなど、情報に関する多岐にわたる領域を問うものとなっている。

子供に対する性犯罪被害の防止に向けて、自民党の野田聖子衆院議員らが12月2日、法務省を訪れ、幼稚園、保育所、学校などで勤務を希望する人に性犯罪歴がないことを示す「無犯罪証明書」を取得可能にする日本版DBS(Disclosure and Barring Service)の制度創設を、上川陽子法務相に要望した。

全国私立学校教職員組合連合(全国私教連)は12月3日、今年9月末までの私立中学・高校における学費の滞納と、経済的理由による中退の調査結果を公表した。私立高校の学費滞納の生徒の割合は4年連続で1%を切り、滞納生徒数も過去最低だった。

教科書検定制度の改善方策を検討していた文科省の教科用図書検定調査審議会は12月2日、本年度2回目の総会で報告を取りまとめ、萩生田光一文科相に手渡した。

ヨルダンやネパールの友達に向けたメッセージソングを小学生が制作し、CDとして発売する――。東京都北区立袋小学校の児童が、総合的な学習の時間をつかってヨルダンやネパールの子供たちと交流し、彼らに向けたオリジナルソングを作成して、販売するプロジェクトの報告会が11月28日、オンラインで開催された。

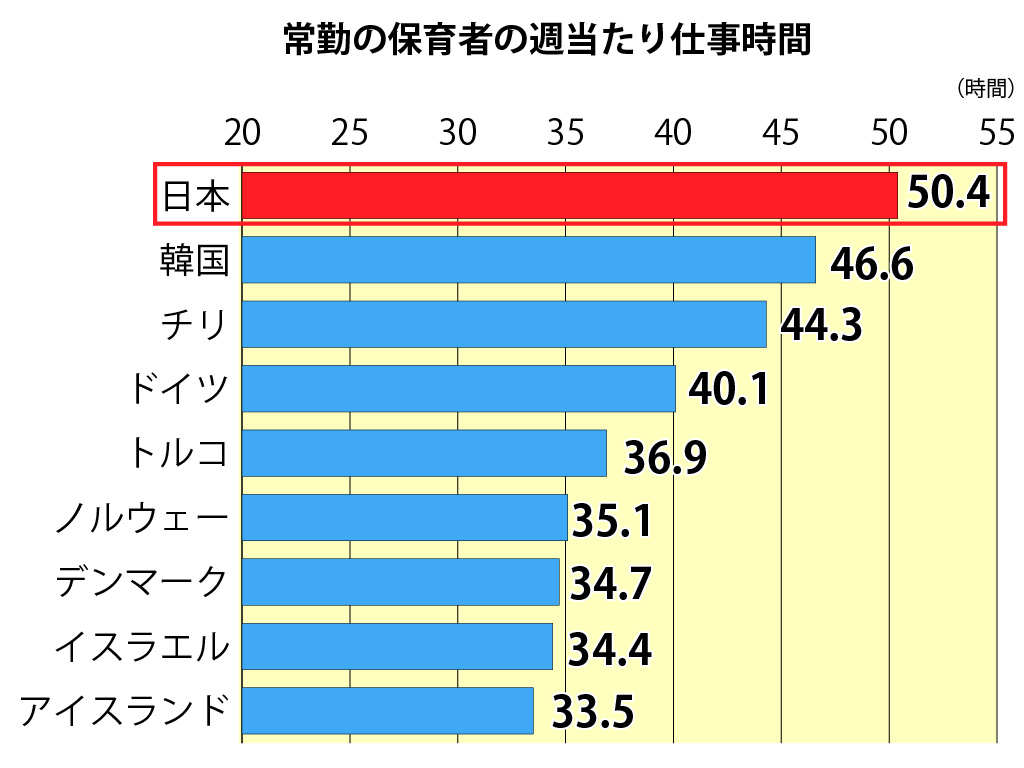

日本の保育者は労働時間が長く、給与への満足度も低いことが、OECD(経済協力開発機構)が11月30日に公表した「国際幼児教育・保育従事者調査2018」で改めて浮き彫りになった。調査に参加した9カ国のうち、常勤の保育者の1週間当たりの仕事時間(自宅への持ち帰りも含む)は最も長い50.4時間で、給与に満足している保育者の割合は、参加国で2番目に低い22.6%だった。

都教委はこのほど、教員自らが生涯にわたり、キャリアに応じて求められる資質の向上に努められるよう策定している指標について、養護教諭・栄養教諭版を新たに追加した。養護教諭・栄養教諭の専門性や実態を踏まえたキャリア形成を後押しする。

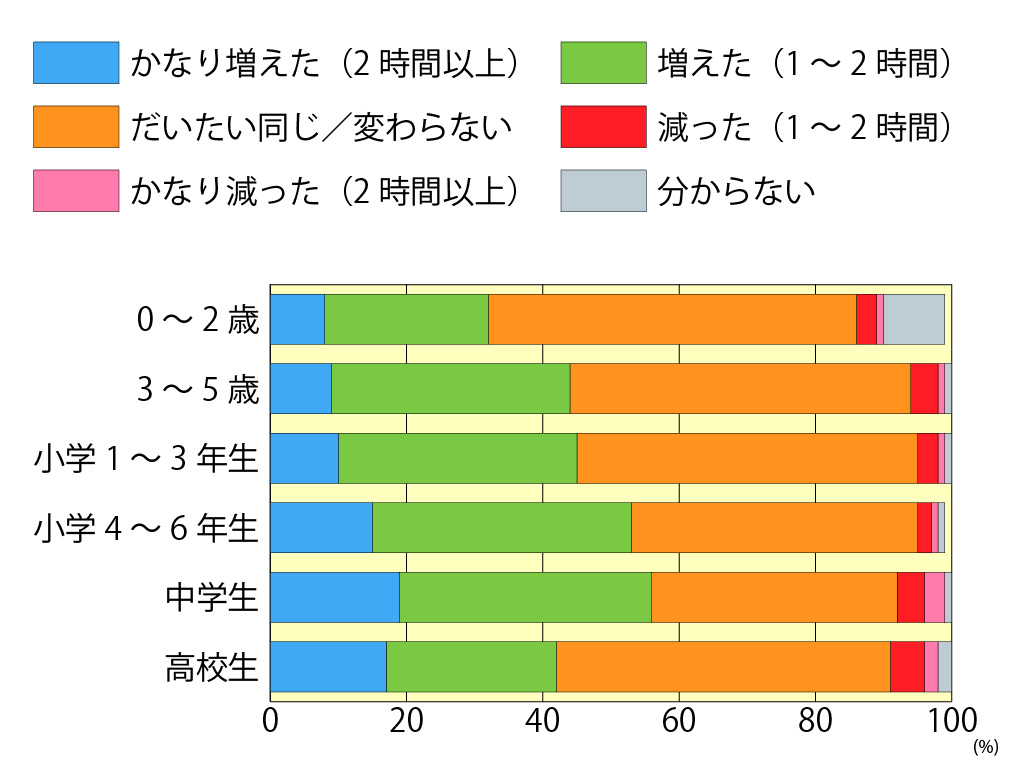

国立成育医療研究センターの「コロナ×こども本部」は12月1日、今年秋に実施し、全国1万人超の子供と保護者が回答した第3回「コロナ×こどもアンケート」の調査報告書を公表した。コロナ禍の前と比べて、子供がテレビやスマートフォン、ゲームなどに触れている「スクリーンタイム」が増えたと感じている保護者は4割に上った。

新型コロナウイルスやインフルエンザなど感染症流行への警戒が強まる中、「学校のトイレ研究会」は12月1日、学校などのトイレや手洗い場での感染症対策のポイントを解説した冊子「感染症対策ブック」を無料で公開した。

ポストコロナ時代の教育を議論している政府の教育再生実行会議は12月1日、デジタル化タスクフォースの第3回会合を開き、教育のデジタル化に向けた検討項目について、小中学校の1人1台端末が整備される来年3月末を目指して検討を急ぐべき課題と、中・長期的な課題に整理した。急ぐべき課題として、1人1台端末の本格運用に先立つチェックリストの作成、教師のICT活用促進と指導充実に向けた支援、自治体ごとにまちまちな個人情報保護制度とそこでの学校教育の取り扱い――など6つを提示した。

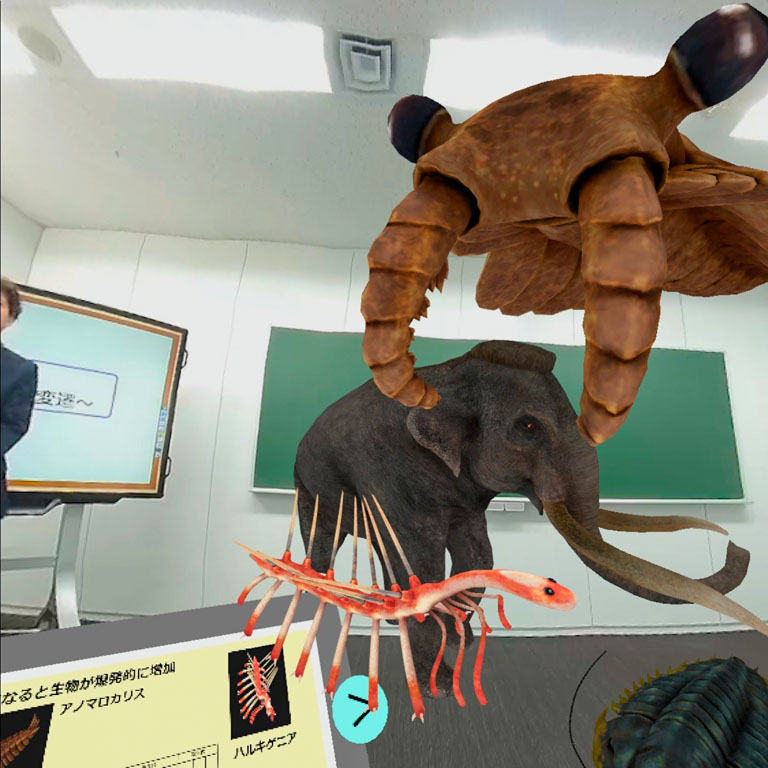

教育への活用が急速に進むVR(仮想空間)。広域通信制高校のN高校を運営する角川ドワンゴ学園は来年度から、最先端のVRデバイスを貸与してVR空間で授業を受けられる「普通科プレミアム」を開設する。VRによって学びはどこまで進化するのか。現在開発が進む普通科プレミアムのVR授業コンテンツの可能性を取材した。

わいせつ行為などで懲戒免職処分となり、免許状が失効した教員の情報が、適切に官報に掲載されていなかった事例を受け、文科省は11月30日、失効した免許状の返納や官報への公告などを徹底するよう、都道府県教委に事務連絡を出して求めた。

テレビ会議システムを活用して、市内の小学校同士がつながり、外国語活動の交流を行うオンライン授業の取り組みが、埼玉県戸田市立戸田東小学校(小髙美惠子校長、児童1060人)と同市立笹目東小学校(武藤昌博校長、児童711人)で、12月1日から始まった。児童らは、英語でお互いの学校を紹介し合ったり、双方のALTが出身地のクリスマスの祝い方を教えたりした。

新しいビジネスの創出を支援するガイアックスはこのほど、同社の社員が講師として指導をしているドルトン東京学園中等部・高等部(荒木貴之校長、生徒241人)の「起業ゼミ」の生徒3人に対して、ビジネスアイデアの検証に向けた費用として5万円を贈ったと発表した。生徒らはこの5万円を元手に、同社のサポートを受けながら事業化に向けて取り組む。事業化の価値があると同社が判断すれば、投資も行うという。

病気や災害、自死などで親を失った子供たちを支援する「あしなが育英会」は11月30日、都内で記者会見を開き、全ての奨学生に対し、一人につき20万円の「年越し緊急支援金」を給付すると発表した。同会が奨学生を対象に行った調査では、大学生の4人に1人が退学を考えたことがあると回答。家庭の経済状況に深刻な打撃を与えていることが分かった。

自民党の政務調査会は11月30日、今年度の第3次補正予算案とともに検討されている追加経済対策に関する提言をまとめ、菅義偉首相に申し入れた。提言には、高校で「国として1人1台の情報端末」を整備することなどを盛り込んだ。同日開かれた党文部科学部会では、赤池誠章部会長が「2022年度までに100%、1人1台の環境を目指したい」と強調した。

中教審の初等中等教育分科会教員養成部会は11月30日、第118回会合をオンラインで開催し、「教職課程におけるICT活用に関する内容の修得促進に向けた取組案」を公表した。「数理・データサイエンス・AIに対応した科目」など新たな科目を設置するほか、実践ではICTを活用した模擬授業を義務化するなど、新たな修得体制を整備して、教員志望者のICT活用力の底上げを図る。

兵庫県市川町教委は11月30日、町立市川中学校で20人を超える新型コロナウイルスのクラスターが発生したことに伴う、同校の臨時休校の延長を決めた。同町教委では、同校での合唱コンクールが、感染拡大の原因になった可能性があるとみている。

教員の働き方改革の一環で、徳島県教委は11月30日、県費負担教員に対して1年単位の変形労働時間制の導入を可能とする条例改正案を、同県議会に提出した。来年度からの変形労働時間制の導入に向けた条例改正案を議会に提出したのは、北海道教委に続き2例目とみられる。

コロナ禍で授業料や教材費の支払いが困難になり、就学をあきらめる可能性がある高校生のいる都内のひとり親家庭は3割に上るとの調査結果を、国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」が11月30日、発表した。

来年度予算編成で折衝中の少人数学級について、萩生田光一文科相は11月27日、衆院文科委員会で、「実施に当たっては、地方自治体が長期的な見通しを持って教員を採用しやすくなるように、定数改善計画の策定が必要であると考えている」と述べ、実現に向けて教職員定数改善計画の策定を目指す考えをはっきりと表明した。

新型コロナウイルスの感染拡大によって緊急事態宣言が出た場合の対応について、萩生田光一文科相は11月27日の閣議後会見で、「児童生徒の発症や重症の割合は低く、学校を中心に感染が広がっている状況ではない。現時点において、春先のような全国一斉休校を要請することは考えていない」と述べた。

萩生田光一文科相は11月27日、ウェブ会議で行われた文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」(第18回会合)に参加し、これまでの検討会議の議論を踏まえて、「見えてきたものもたくさんある。ベスト(最良)でなくてベター(比較的良い)かもしれないが、皆が納得できる着地点はどこなのか(を検討し)、年末年始を越えていきたい」と述べた。

今年4月から9月にかけて、教育に関して寄せられた苦情・要望・意見などの「都民の声」が、前年同期と比べて3倍以上に増加したことが、11月26日に開かれた都教委の定例会で報告された。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、学校での感染対策など「健康管理」に関する内容が半数近くを占めた。