千葉県船橋市は12月10日、市立船橋高校で生徒40人、教員6人の計46人にのぼる、新型コロナウイルスのクラスターが発生したと発表した。生徒40人のうち36人は同校の男子バスケットボール部員だった。感染者は全員が軽症か無症状で、重症者は出ていない。同校は9日から当面の間、臨時休校となった。

厚労省は12月10日、保育所などが医療従事者の子供を適切に受け入れることの徹底を、都道府県などに改めて通知した。各地で新型コロナウイルスの感染拡大が続き、一部地域で医療提供体制がひっ迫している状況を踏まえ、保護者が医療従事者であることを理由に、濃厚接触者に特定された子供と同様に登園を避けるような取り扱いをしたり、偏見や差別が生じたりしないよう求めた。

仮想現実(VR)で生徒が忍者の動きを体験する授業が12月10日、東京学芸大学附属竹早中学校(藤本光一郎校長、生徒432人)で行われた。生徒らは忍者の衣装に身を包み、「VRソード」や手裏剣を武器に敵を倒すアトラクションに挑戦。予想以上に俊敏な動きを求められ、息を弾ませていた。

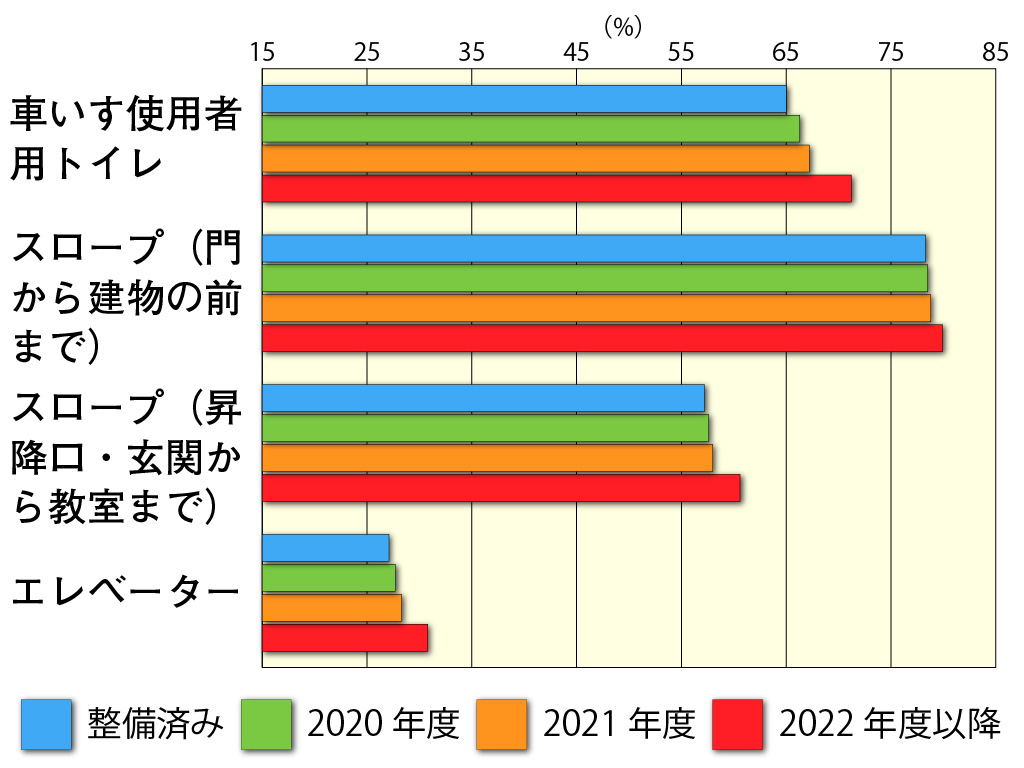

文科省は12月10日、公立小中学校施設のバリアフリー化の状況に関する調査結果(速報値)を公開した。全国の公立小中学校(2万8131校)のうち、校舎に車いす使用者用トイレを設けている学校は65.0%、スロープによる段差解消は門から建物の前までが78.3%、昇降口・玄関から教室までは57.2%にとどまった。また、エレベーターの設置率は27.1%だった。

文科省は12月9日、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた「医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍する学校における留意事項(改訂版)」を公表した。児童生徒らに医療的ケアを行う際は、作業前後や一作業ごとに、手洗い・手指消毒を徹底することなどを改めて呼び掛けた。

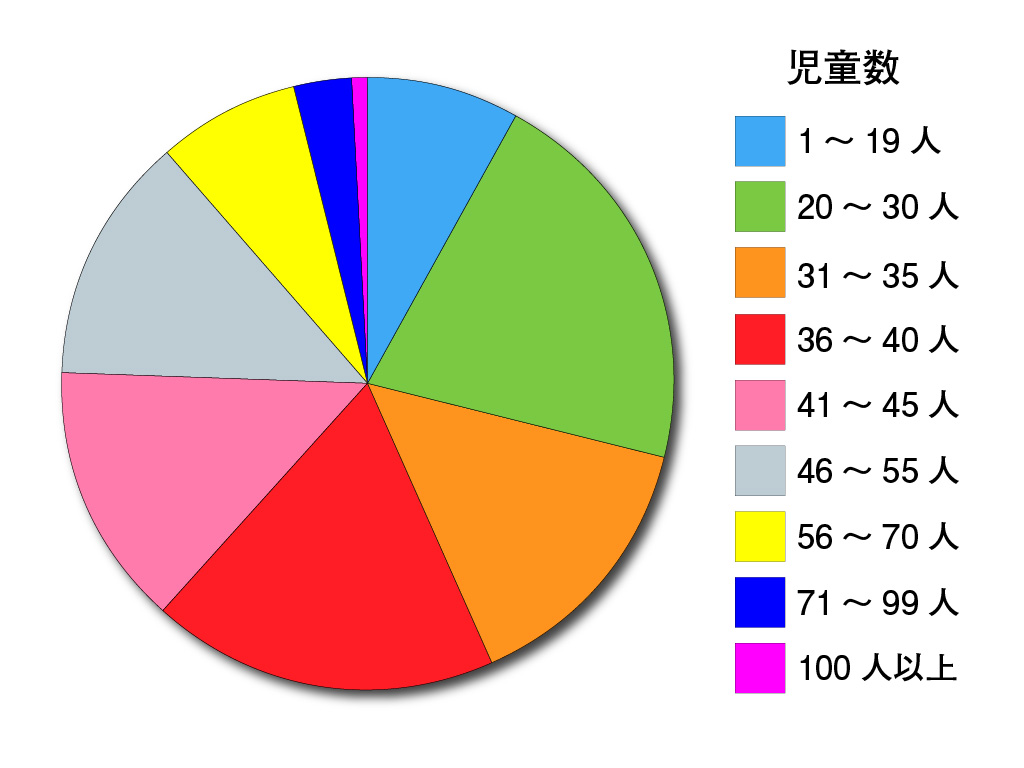

学童保育も少人数を――。全国学童保育連絡協議会は12月9日、全国の放課後児童クラブ(学童保育)の実施状況調査の結果を公表した。今年2月以降、新型コロナウイルス感染拡大の中でも原則開所を続けた学童保育だが、40人を超える児童がいる学童保育が依然として4割を占めているとして、安全性が確保できないと警鐘を鳴らした。

案を賛成多数で可決した。土地と建物を府に無償譲渡し、教員についても府立高校の教員と同一の勤務条件となる見通し。21日の府議会で関連条例案が可決されれば、正式に決定する。

ひとり親家庭に一足早いメリークリスマス!――。1都3県で訪問型病児保育を行うフローレンスは12月10日までに、希望するひとり親家庭に向けて、菓子などが詰められたプレゼントを贈る取り組みを始めた。荷物の梱包作業を行ったスタッフは「コロナ禍で大変なひとり親家庭に、『独りじゃない』というメッセージが伝われば」と願いを込めた。

改正給特法によって来年4月から、公立学校の教職員に変形労働時間制の導入が可能となるが、年内に関連する条例の改正案を議会に提出する都道府県・政令市は、北海道と徳島県(いずれも提出済み)にとどまることが、教育新聞の取材で分かった。都道府県・政令市の多くが導入に関する検討を進める一方、コロナ禍で学校の働き方改革が進んでいないなどの理由から、一部はすでに来年4月からの導入を見送る方針を固めていた。

政府の行政改革推進会議(議長・菅義偉首相)は12月9日、第41回会合を開き、11月中旬に行われた「秋の年次公開検証(秋のレビュー)」の指摘事項について取りまとめを行った。国の予算執行の無駄や事業の効果を外部有識者が点検するもので、教育関連では「教育現場のオンライン化の推進」や「子供の貧困・シングルペアレンツ問題」「幼稚園の預かり保育の促進」などを取り上げた。

超教育協会(小宮山宏会長)は12月9日、オンラインシンポジウムを開き、VR技術などを活用した修学旅行の疑似体験プログラムを、コロナ禍で修学旅行を中止した学校向けに開発したJTBの試みを紹介した。

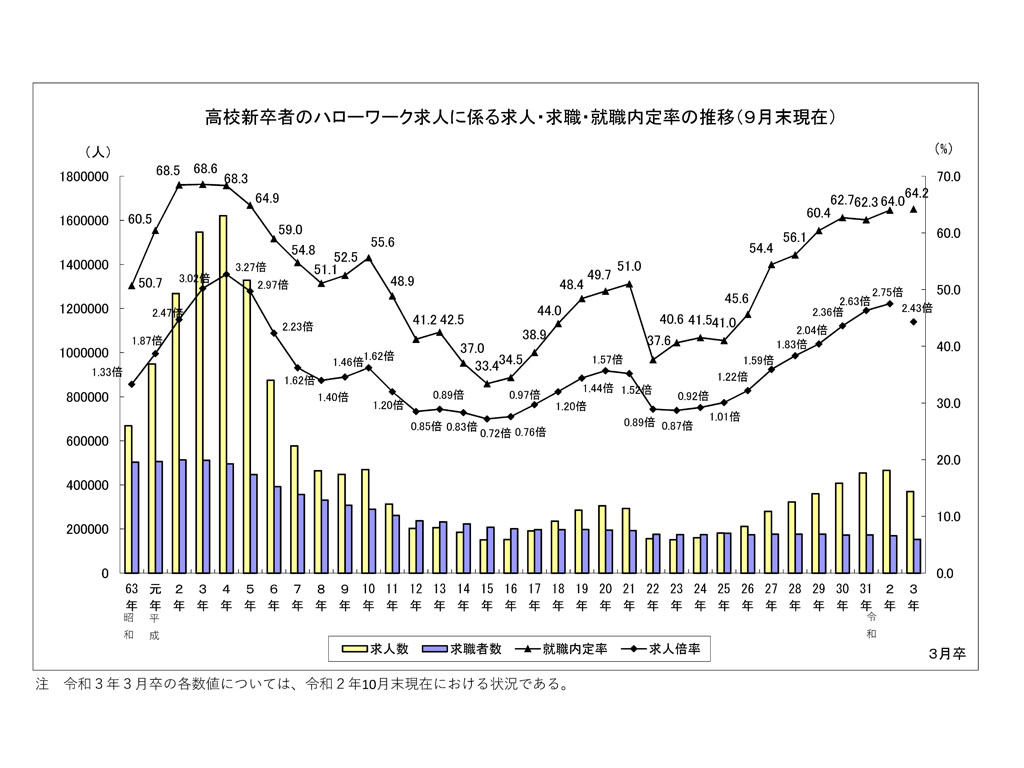

厚労省は12月8日、10月末時点での高校新卒者の就職内定率などを公表した。就職内定率は前年の9月と比べてほぼ横ばいだったものの、就職内定者数は1割減少。コロナ禍の影響で求人数が2割減少したことに加え、求職者数も1割減となった。求職者数は調査を開始した1988年以来、最低となった。

兵庫県教委は12月7日、県立御影高校で教職員10人が新型コロナウイルスに感染し、濃厚接触者の自宅待機も含めると、学校運営ができなくなるとして、18日まで臨時休校すると発表した。

少年院に入っている子供への高校教育の機会提供を議論している法務省の検討会は12月7日、第2回会合を開き、少年院在院中に通信制高校に入学し、出院後もその高校で学びを継続できるようにする方策を打ち出した報告書を取りまとめた。同省では来年度からモデル事業をスタートさせる方針で、文科省と連携して、今年度中に単位認定に関する統一基準をまとめたガイドラインを策定する。

国際教育到達度評価学会(IEA)は12月8日、小学4年生と中学2年生の児童生徒を対象に、昨年2月から3月にかけて実施した「国際数学・理科教育動向調査」(TIMSS2019)の結果を公表した。小4の算数・理科、中2の数学・理科の平均得点を4年前の前回調査と比較すると、日本は中2の数学で得点が上昇した一方、小4の理科で得点を下げた。

国際教育到達度評価学会(IEA)が12月8日に公表した「国際数学・理科教育動向調査」(TIMSS2019)の結果によれば、「理科の勉強は楽しい」と答えた児童生徒の割合は増加傾向にある。東京都世田谷区の三田国際学園中学校・高校(大橋清貫学園長、生徒1306人=11月現在=)で理科・生物を担当する大野智久教諭は「探究型の授業など、ここ数年の取り組みが背景にあるのでは」とみる。生徒が「理科の勉強は楽しい」と感じる授業の秘訣(ひけつ)は何か、大野教諭に話を聞いた。

政府は12月8日夕、臨時閣議を開き、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、医療機関への支援やワクチン接種体制の整備など感染対策、デジタル改革やグリーン社会の実現、業態展開を図る中小企業への支援など盛り込んだ追加経済対策を閣議決定した。事業規模は73兆6000億円で、このうち国費や財政投融資を合わせた財政支出は40兆円となる。

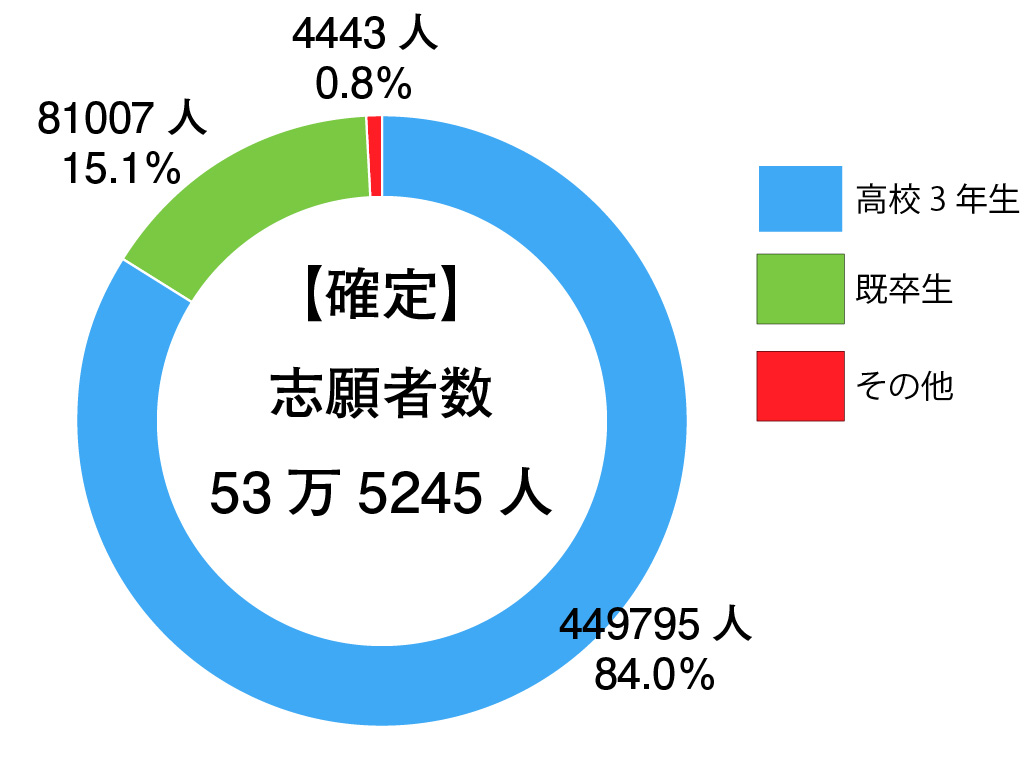

大学入試センターは12月8日、来年1月に行われる初の大学入学共通テストの確定志願者数を公表した。志願者数は53万5245人(前年度比2万2454人減)で、第1日程(1月16・17日)の志願者数は53万4527人、コロナ禍による学業の遅れを受けて設定された第2日程(1月30・31日)は、関東を中心に718人となった。

埼玉県川越市の中学校で、学校現場として最大級の新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した事態を受け、文科省と文化庁は12月8日、合唱コンクールに向けた練習が感染拡大に関連したとみられることから、学校における合唱活動について感染対策の徹底を求め、都道府県の学校設置者などに通知した。

仙台市教委は12月7日、市立小中学校の児童生徒を対象に実施していた、いじめの実態把握調査の回答を改ざんしていたとして、同市泉区にある市立七北田(ななきた)小学校で臨時的任用職員をしていた男性講師を、同日付で懲戒免職にしたと発表した。講師は、担任をしていたクラスの児童33人のうち、22人分の回答を書き換えていた。

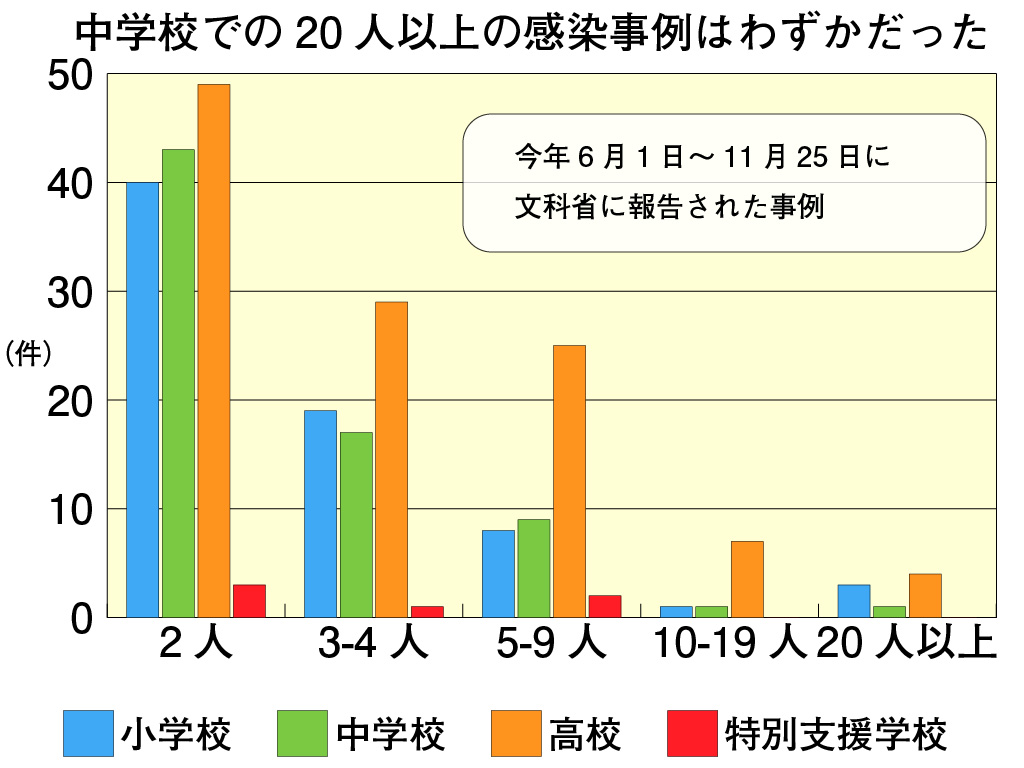

埼玉県川越市の市立野田中学校で発生した、新型コロナウイルスの35人のクラスターは、これまで中学校において複数の感染者が確認された事例では最大級となる。 文科省が6月1日から11月25日までに集計したデータによれば、20人以上の感染事例は中学校で1件のみだった。

埼玉県川越市は12月7日までに、市立野田中学校で、教員を含む35人の新型コロナウイルスのクラスターが発生したと発表した。合唱コンクールの練習で感染が広まった可能性が考えられるとしている。

2030年の社会に向けて、持続可能な開発のための教育(ESD)を推進する第12回ユネスコスクール全国大会・ESD研究大会(文科省、日本ユネスコ国内委員会主催)が12月6日、オンラインで開催され、関係者によるパネルディスカッションやユネスコスクールの実践報告が行われた。コロナ禍という共通課題に世界が向き合う中で、新学習指導要領の全面実施を迎えた日本の教育が果たすべき役割について、活発な議論が交わされた。

12月6日に開かれた第12回ユネスコスクール全国大会・ESD研究大会(文科省、日本ユネスコ国内委員会主催)では、ESDに関する実践研究やテーマ別分科会が設けられ、発表が行われた。地域と関わり、社会を変える行動を促す実践や、ESDを軸にしたカリキュラム・マネジメントについて、各校が取り組みを報告した。

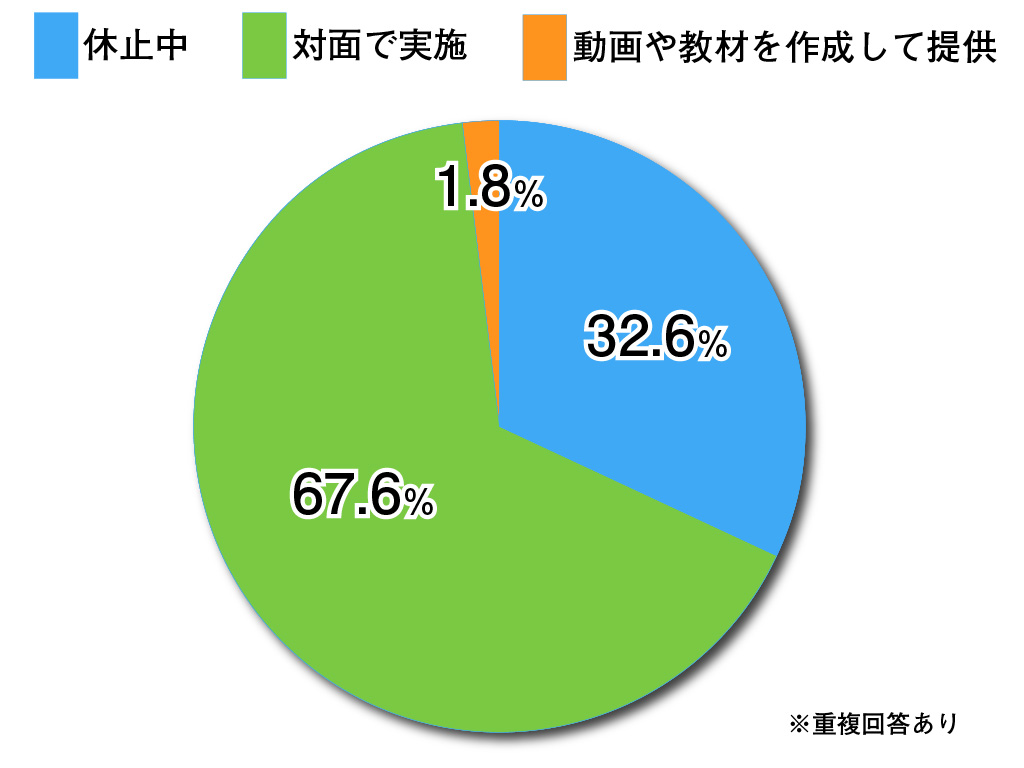

東京大学発達保育実践政策学センターは12月4日、ポプラ社との共同研究による、「デジタル時代の子供の読書環境」をテーマにしたオンラインシンポジウムを開いた。新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に伴い、公立図書館の約9割が貸し出しサービスをできなかったことや、子供向けの読み聞かせや「おはなし会」を現在も休止している図書館が3分の1を占めるなど、コロナ禍が子供の読書環境にもさまざまな影響を与えているとの調査結果が報告された。

教育界のノーベル賞といわれる「グローバル・ティーチャー賞」の今年の優勝者が12月3日、英国・ロンドンで発表された。世界140カ国、約1万2000のエントリーの中から、インドの小学校教師、ランジット・ディサーリー(Ranjitsinh Disale)氏が栄冠に輝いた。

高校の1人1台端末整備について、萩生田光一文科相は12月4日、閣議後会見で、「せっかく小中学校でGIGAスクールがスタートするのだから、シームレスで高校に移行できるのが一番望ましい。多様な実態に合わせて、補正予算でその対応をしていきたい」と述べた。政府は追加経済対策を来週決定し、その内容を反映した今年度第3次補正予算案を編成することにしており、高校の端末整備についても盛り込まれる見通しになった。

コロナで集まれなくてもアートでつながろう――。特別支援学校の都立光明学園(田村康二朗校長、児童生徒225人)で11月30日、入院中の子供も含めた全ての子供たちが共同制作した壁画が完成し、同校の文化祭「光明祭」でお披露目を迎えた。新型コロナウイルスの感染防止のため、今年は12月1日から1日に、1学年につき1家族だけを招待。