特別支援教育の課題について検討する文科省の「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」は11月16日、第12回会合をオンラインで開催した。前回までの議論を取りまとめた報告素案を示し、就学相談の在り方やICT利活用などについて議論を深めた。

小学生と外国人が英語でコミュニケーションする、ワールドカフェの授業が11月13日、埼玉県上尾市立大谷小学校(深澤孝忠校長、児童759人)で行われた。同校の近くに本社がある、トラックの製造・販売を行うUDトラックスが協力。同社に勤務する外国人従業員が自国の文化を英語で紹介すると、今度は子供たちが日本の伝統文化を英語や実演を交えて説明し、一緒にあやとりやコマ回しなどを楽しんだ。

文科省と厚労省が11月17日に公表した、10月1日時点での大学卒業予定者の就職内定率は69.8%で、前年同期と比べ7.0ポイント低下。ここ数年の上昇傾向から一転し、5年ぶりに7割を下回った。コロナ禍で企業が採用を抑制した影響が出たためとみられる。特に短期大学や専門学校で苦戦している状況がうかがえる。

東京都世田谷区は11月16日、介護施設などで働く人を対象に、社会的なインフラを維持するために同区が実施している新型コロナウイルスのPCR検査(社会的検査)に、区立小中学校の教職員も新たに加えると発表した。

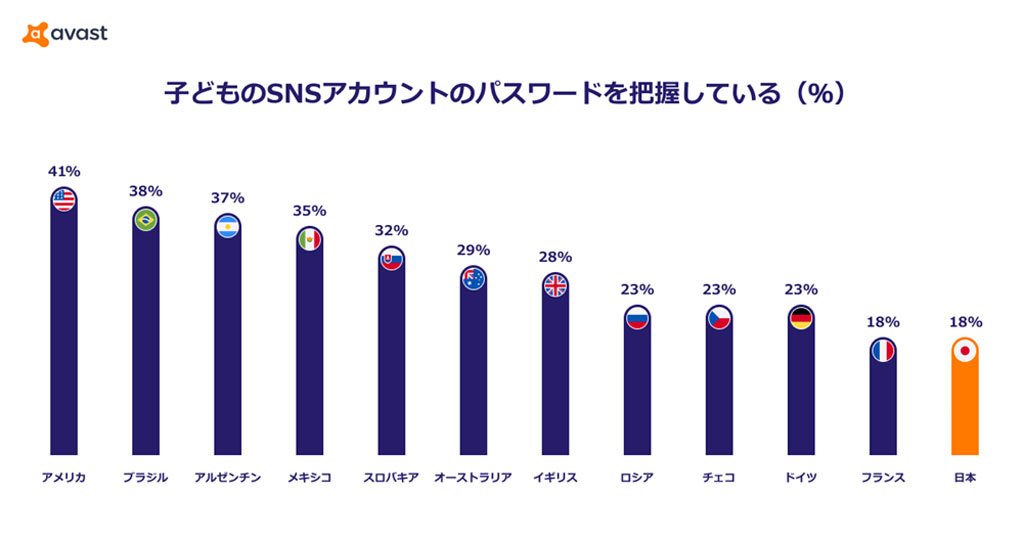

子供のインターネット利用時間が増加し続ける中、日本の保護者は、子供のオンライン行動の把握が世界平均より少ない傾向にあることが、デジタルセキュリティー関連企業のアバストがこのほど発表した調査結果で分かった。

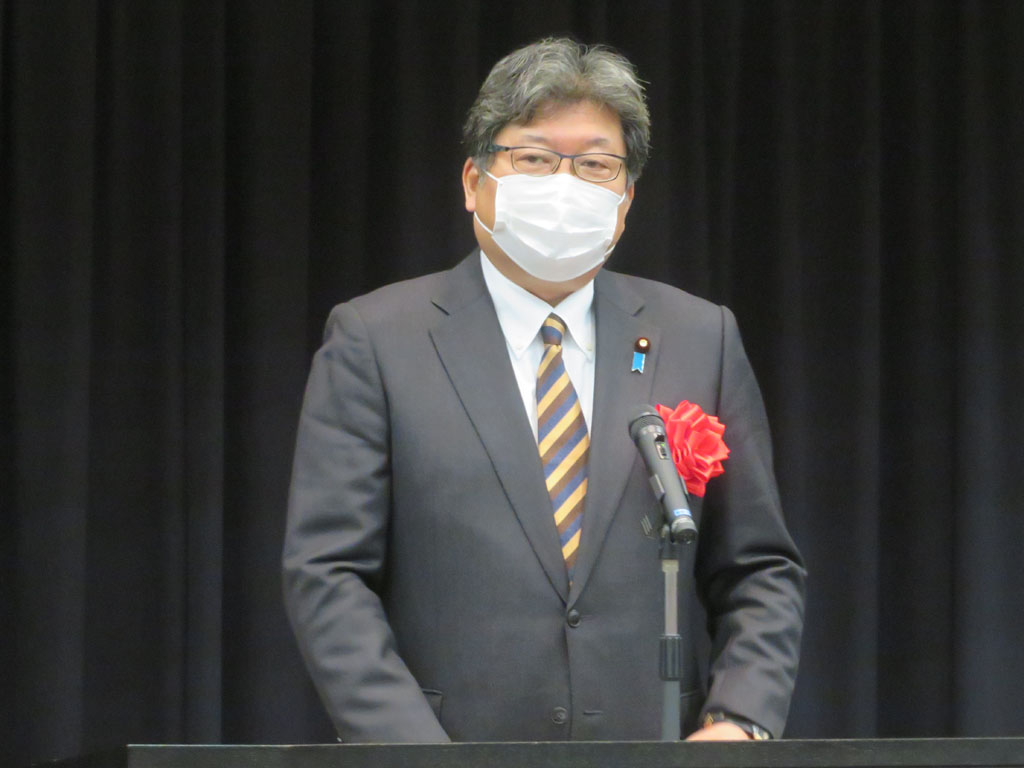

遠隔オンライン授業を巡る規制緩和論議の焦点となっている、受信側に教師の同席を求める要件について、萩生田光一文科相は11月17日、参院文科委員会で質疑に答え、「(オンライン経由で)話を聞いて、授業としてどう話し合っていくのか、どうまとめていくのかという段階で、教師がいることは当然のことだ」と述べ、要件の緩和に応じる考えがないことを改めて強調した。

OECD(経済協力開発機構)は11月16日、日本を含む8カ国・地域を対象とした数学の二次方程式の指導に関する教員の授業動画を分析し、指導力の国際比較研究を試みた報告書「Global Teaching InSights」を公表した。日本は「授業運営」「社会的・情緒的支援」「教科指導」の各領域で平均スコアが参加国・地域の中で最も高かった。

オンラインを活用して、全国を旅しながら、教室と社会を横断しよう――。新渡戸文化高校(東京都中野区)がコロナ禍の制限を逆手に取った、新たな授業デザインに挑戦している。「旅する学校」をテーマに、教職員が全国各地に飛び、そこで出会った人や自然、出来事を、Zoomを経由してリアルタイムで生徒に届け学びを深める。コロナ禍で移動が制限される中、生徒は東京にいながら日本全国の旅を疑似体験できる。

ポストコロナ期のニューノーマル(新たな日常)における、新たな学びの在り方を検討している政府の教育再生実行会議・初等中等教育ワーキング・グループ(WG)は11月17日、第4回会合を開き、少人数による指導体制について議論した。少人数学級の必要性は維持しつつ、一律に学級規模を縮小するというより、ポストコロナ期に目指すべき新たな学びを実現するために適正な規模を考える、という発想に立つ方向性が示された。

文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」は11月16日、第17回会合をオンラインで開催し、前回に引き続き、英語4技能評価などに関する大学への実態調査の結果が報告された。現状では、個別学力検査の英語試験で「読むこと」が中心であり、資格・検定試験の活用も2~3割台にとどまることが示され、委員からは「大学入試で4技能評価をしっかり進めるべき」「必要性に応じて柔軟に検討すべき」など、さまざまな意見が出た。

工業高校から専門学校までの5年間を通じて、IT企業が開発した情報技術を学ぶカリキュラム「TOKYO P-TECH」の本格実施を前に、都教委は11月16日、「TOKYO P-TECH」に賛同するIT企業3社の代表者と宮坂学副知事が、これからのIT人材のニーズの高まりや「TOKYO P-TECH」への期待などを語り合う懇談会を開いた。

国の予算執行の無駄や事業の効果を外部有識者が点検する「秋の行政事業レビュー」は11月15日、教育現場のオンライン化を取り上げた。席上、有識者が取りまとめで「教育現場のICT化で教務・校務の効率化を進め、教職員数の合理化も進めるべきだ」と指摘したところ、河野太郎行政改革相は「(教育現場のICT化は)技術の導入によって、本当にサポートが必要な児童生徒に先生が寄り添える時間を作っていくところが狙い」と説明し、教職員数の合理化に関わる部分を取りまとめから削除するように指示した。

日本にいながら海外で英語を話す疑似体験ができる施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY(TGG)」は11月16日、仮想現実(VR)でネーティブスピーカーと英語でコミュニケーションができる体験型英語学習サービス「VIRTUAL GLOBAL GATEWAY(VGG)」を開始すると発表した。同社によると、体験型英語サービスをVRで提供するのは国内で初めて。

新型コロナウイルスによる教員の業務負担の増加を受けて、京都市教委はこのほど、感染者が出た学校で保護者への連絡などの業務に、平日で1日4時間程度関わった市立学校の教員を対象に、手当を支給する方針を決めた。

中教審の「新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会」は11月13日、第18回会合をオンラインで開催し、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」の答申素案を示し、さらに審議を重ねた。

経団連は11月13日、学びのデジタルトランスフォーメーション(DX)や、公教育におけるダイバーシティ・インクルージョンの実現を掲げた「Society5.0に向けて求められる初等中等教育改革」の第2次提言を公表した。今年7月に示された第1次提言を踏まえ、ウィズコロナ時代を見越したグローバル教育への対応や、教育格差の是正に向けた内容などを拡充した。

来年度予算編成で文科省が要求している少人数学級について、萩生田光一文科相は11月13日、閣議後の記者会見で、「令和の時代の新しい学校の姿として、私としては30人学級を目指すべきだと考えている」と述べ、義務標準法を改正して学級編制を現在の40人から30人に引き下げるべきだとの考えを明らかにした。

児童生徒などへのわいせつ行為で懲戒処分を受けた教員の再採用について、萩生田光一文科相は11月13日、衆議院文科委員会の質疑で、「児童生徒等にわいせつ行為を行う者が二度と教壇に立つことができないようにしたいという思いは、私も全く同じ」と答弁。わいせつ教員の再採用を回避する教育職員免許法改正案の検討状況について、「刑の消滅」を定めた刑法との兼ね合いなど「法制局との調整に時間がかかっている」とした上で、「日本の法システムの中で、わいせつ教員だけが二度と教壇に立てない仕組みがどうやったら作れるか、頭を痛めている」と説明した。

学習者用デジタル教科書の授業での使用を、教科ごとに授業時数の2分の1未満としている現行基準の見直しが求められていることを受け、文科省の検討会議は11月13日、この使用基準を見直すべきかどうかについて議論した。多くの委員が使用基準の撤廃を求めた一方、小中学校の校長会関係者からは「拙速だ」との声が上がった。検討会議は今回の議論を踏まえ、12月に行われる次回会合で基準の見直しの方向性を示す。

少人数学級について独自に調査を行っている市民団体「ゆとりある教育を求め全国の教育条件を調べる会」(小宮幸夫会長)は11月13日、文科省で記者会見を開き、現状の非正規教員を正規の教員にした場合の少人数学級の試算結果を公表した。それによると、萩生田光一文科相が表明した30人学級編制の実現には、公立小中学校などの教員を約4万6000人増やし、国と地方で年間5087億円の人件費を負担すれば可能だとした。

遠隔操作でオーストラリアに送ったロボットのデバッグに挑戦しよう――。相模原市立小山小学校(阿部高美校長、児童657人)で11月12日、子供たちが作った農業用ロボットを遠隔でつなぎ、プログラム上の不具合を修正するプログラミングの公開授業が行われた。児童らは現地の人たちと簡単な英語でコミュニケーションを取りながら、問題の原因や解決策を議論し、遠隔で修正プログラムを実装した。

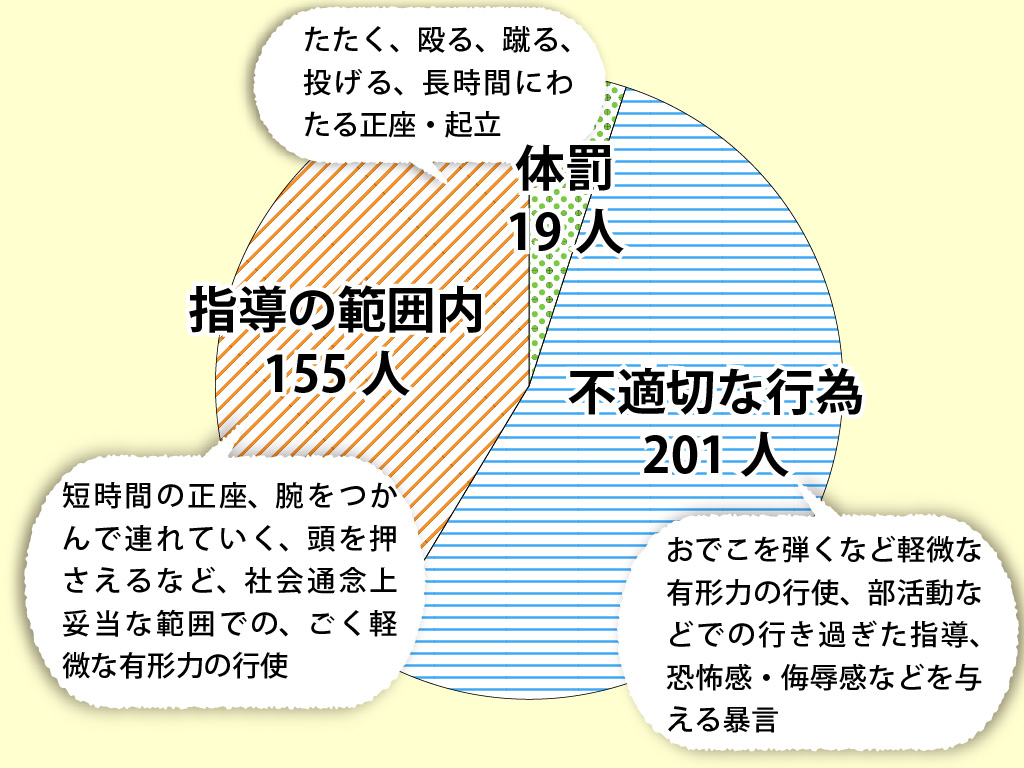

昨年度に都内の公立学校で体罰を行った教職員が19人、体罰には至らないものの不適切な行為・行き過ぎた指導・暴言を行った教職員が201人に上ったことが、都教委が11月12日に公表した実態調査結果で明らかになった。体罰を行った教員の多くが「感情的になってしまった」としており、都教委は体罰の根絶に向けた取り組みを進める。

校長会や日本PTA全国協議会など、教育関係23団体で構成される「子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体連絡会」は11月12日、東京都千代田区の参議院議員会館で全国集会を開き、新型コロナウイルスの感染防止対策としての少人数学級の実現と、学校における働き方改革の推進を求めるアピールを採択した。萩生田光一文科相は少人数学級の実現について「不退転の決意で取り組んでいきたい」と参加者を前に誓った。

ポストコロナ時代の教育の方向性を議論している政府の教育再生実行会議は11月12日、デジタル化タスクフォースの第2回会合を開き、教育のデジタル化に向けた論点を巡り、委員を務める3人の専門家が意見発表を行った。個別最適な学びの実現に向けた3つのログの活用や、データ駆動型教育の重要性、児童生徒一人一人のマイページによる情報の一元化など、それぞれの専門家が教育のデジタル化を考える視座を提供した。

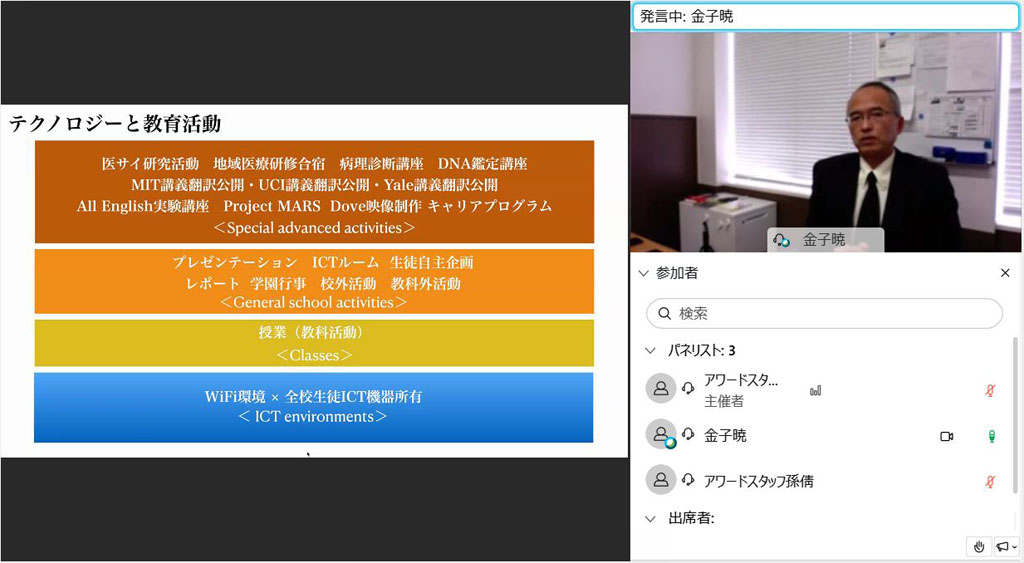

オンライン授業を超えた先には世界がある――。11月11日にオンラインで開催された「eラーニングアワード2020フォーラム」(e-Learning Initiative Japan主催)では、1人1台環境をいち早く実現し、医進・サイエンスコースでハイレベルな探究型学習を行っている、広尾学園中学校・高等学校の金子暁副校長が講演。ICTを基盤とした学校教育の可能性について語った。

都教委は11月12日、定例会を開き、都内の公立学校でのいじめ対策を、一段と強化する方向で一致した。子供の不安や悩みを十分に聞ける仕組み作りなどを推進する。委員からは「いじめの対応に当たる教員のフォローにも目を向けるべきだ」といった意見が出された。 都教委のいじめ問題対策委員会は今年7月に第3期答申を出し、2017年度に策定された現行のいじめ総合対策の下、各学校が見逃しがちな軽微ないじめの積極的な認知や、組織的な対応により、早期のいじめ解消に取り組んできたことを評価。

本紙「オピニオン」執筆者で、MAZDA Incredible Lab CEOの松田孝氏による講演会が、このほど開催された。松田氏はプログラミング専用パソコン「IchigoJam(イチゴジャム)」によるプログラミング教育の実践を紹介しながら、小学校からテキスト入力によるプログラミングに親しむメリットを説明した。

長野県教職員組合はこのほど、同県内の教員1900人を対象に行った勤務実態調査の結果を発表した。1カ月の超過勤務時間は、過労死ラインの80時間に迫る79時間8分だった。 正規勤務時間を超えて学校にいた5日間の合計時間は、10~13時間未満が18.1%で最多。