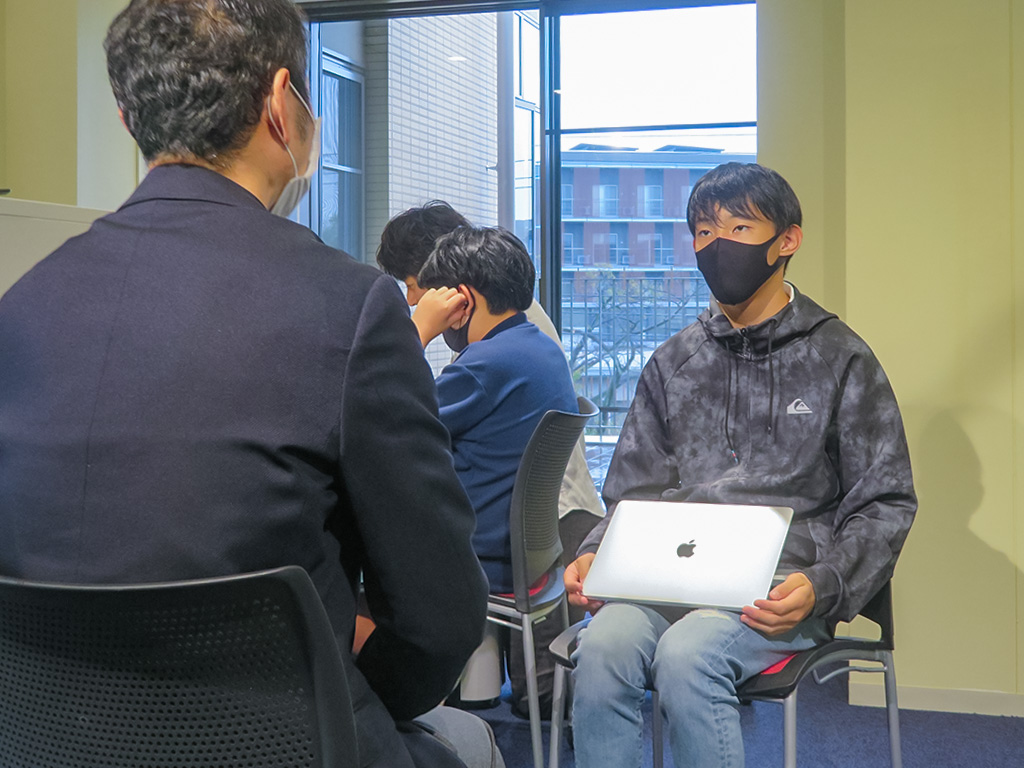

起業に向けた実践的なスキルを身に付ける、中学生を対象にした探究型学習「起業ゼミ」の取り組みが、ドルトン東京学園中等部・高等部(荒木貴之校長、生徒241人)で行われている。このほど行われた第3回の授業では、中学生がアポイントを取り、顧客へのヒアリングに挑戦。自分自身が考えた事業アイデアの仮説を検証し、さらに企画を練り上げていく作業に取り組んだ。

農業教育分野でフランスとの交流を進めている農水省は10月12日、両国の次官級が出席する「第6回日仏農政ワーキンググループ(WG)」を開いた。日仏の農業教育での交流を加速させるため、両国の農業高校の生徒が参加するオンライン会議を、来年2月ごろまでに開催することで合意した。

労働者福祉中央協議会は10月12日、文科省で会見を開き、コロナ禍でのアルバイトの減少や親世代の収入減などにより、生活に困窮する学生らへの支援を要請した。要請は今年4月、6月に続き3度目。

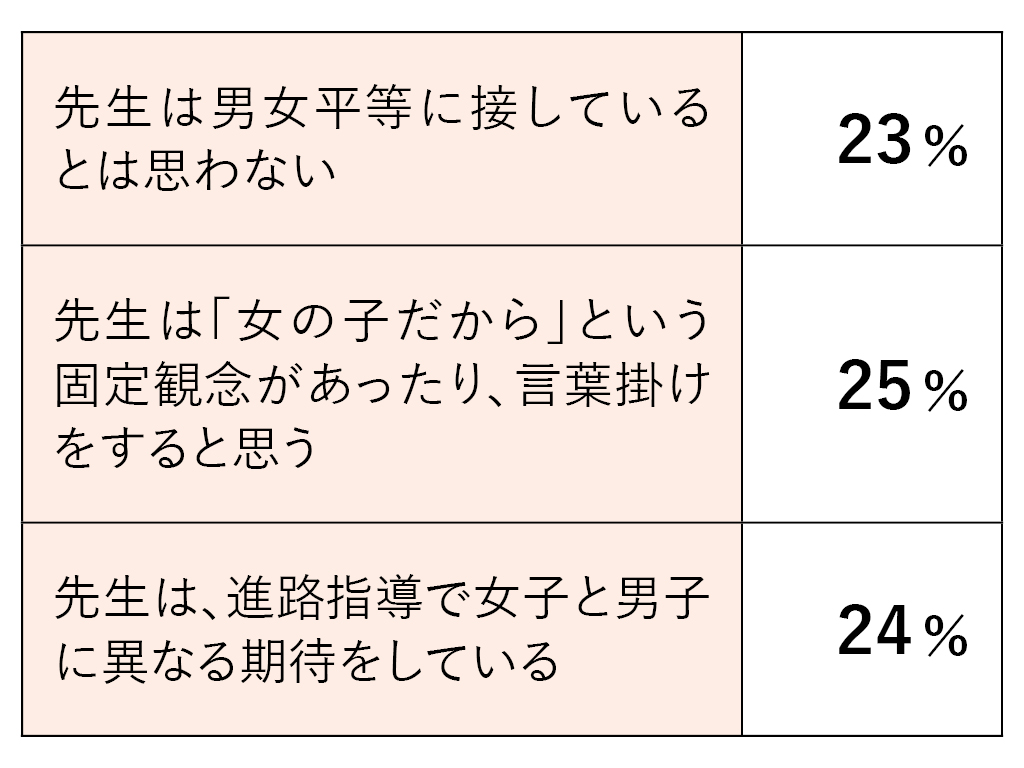

ガールスカウト日本連盟が実施した「ジェンダーに関する女子高校生アンケート」の、高校生ガールスカウトによる結果発表会が10月11日、オンラインで開催された。2割以上の女子生徒が、学校生活や進路指導などの場面で、教師からジェンダーに基づく差別的な言動を感じているという実態が報告された。

政府の規制改革推進会議は10月12日、雇用・人づくりワーキング・グループ(WG)の初会合を開いた。重点的に取り組む課題として、オンライン教育の充実とともに、デジタル化時代に向けた教員人材の確保と多様化に取り組むため、教員の資格要件や雇用制度の整理、見直しについて議論していくことを了承した。

自分が今やりたいと思うことをやろう――。日本財団が主催する中高生向けオンラインスクール「HEROs LAB」(ヒーローズラボ)の鼎談(ていだん)に10月10日、元サッカー日本代表で、現在は日本の伝統産業に関するビジネスを展開している中田英寿氏が登壇した。中田氏らは「今、中高生、若者がやるべきこと」をテーマに話し合い、若い世代が抱えているさまざまな悩みにも耳を傾けて、これからの生き方をアドバイスした。

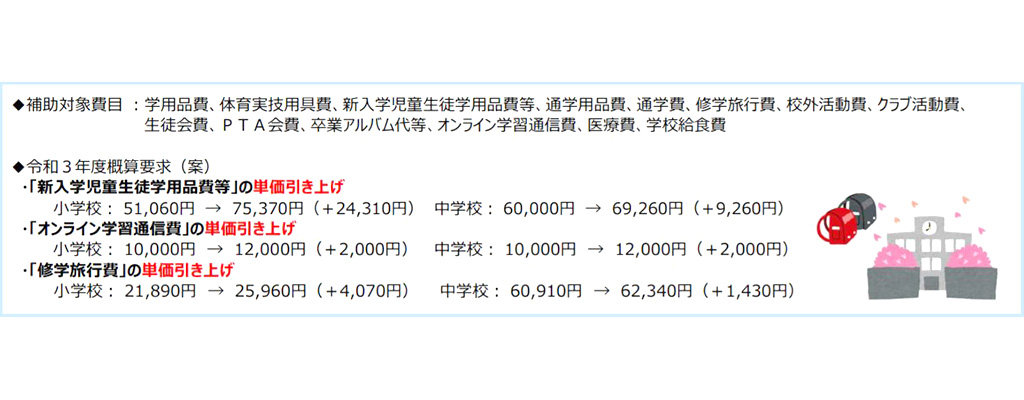

コロナ禍は家計に大きな打撃を与えた。一斉休校や景気の後退などにより、仕事を続けられなくなったり、減収となったりした家庭にとって、子供の教育費は重くのしかかる。家庭の経済的負担を少しでも減らすために、学校現場が知っておくべき就学援助の現状と課題を取材した。

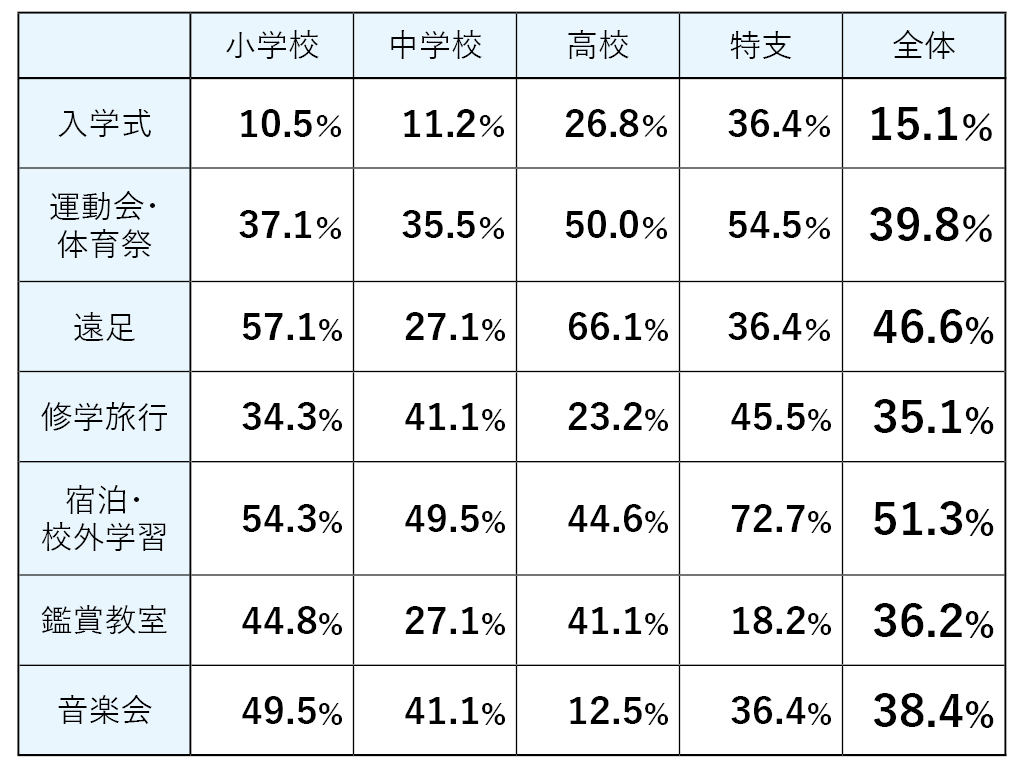

日本教職員組合(日教組)はこのほど、休校による授業数の増加や行事の実施状況など、コロナ禍が学校の教育課程に与えている影響を調査した。平日に授業時数を増やした学年がある学校は17.5%、土曜授業を実施しているのは8.2%だった。再開後や夏休み明けに、不登校や保健室への登校が増えたと答えたのは2割を占めた。

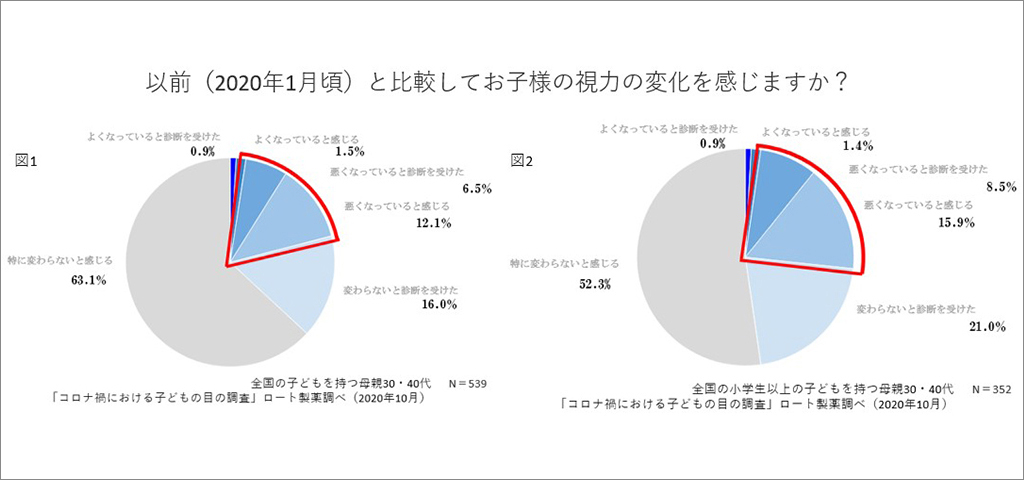

母親を対象に、コロナ禍における子供の視力に関する調査を実施したロート製薬は10月12日までに、その結果を公表した。5人に1人が、子供の視力低下を感じていると回答した。 新型コロナウイルスが流行する前の今年1月ごろと比較し、子供の視力が「悪くなっていると診断を受けた」と答えた割合は6.5%。

平井卓也デジタル改革相は10月9日の閣議後会見で、オンライン診療の原則解禁で合意した田村憲久厚労省、河野太郎行政改革相との会談の中で、マイナンバーカードを用いて遠隔での資格確認ができるような環境整備を求めたことを明らかにした。また「医療の分野だけでなく、教員免許など、いろいろなものにつながっていくだろう」として、今後のオンライン教育の広がりを念頭に、遠隔で教員の資格を証明できる仕組み作りに意欲を示した。

GIGAスクール構想で対象となっていない高校の1人1台端末の整備について、萩生田光一文科相は10月9日の閣議後会見で、「高校の授業でも1人1台端末の環境を整えていくべきだ。整備していく意志は明確に持っている」と述べ、国として支援方法を検討していく考えを明らかにした。その上で、来年度予算の概算要求で高校の1人1台端末整備を検討した経緯について、「高校の場合、普通科と職業科では、扱うパソコンのスペックがものすごく違う。

義務教育のオンライン授業で、受信側に教師の同席を求める要件の緩和を求める声が出ていることについて、萩生田光一文科相は10月9日の閣議後会見で、「子供一人一人に対して適切に指導を行うためには、受信側に教師がいることが必要」と述べ、現段階では規制緩和に応じる考えがないことを明らかにした。

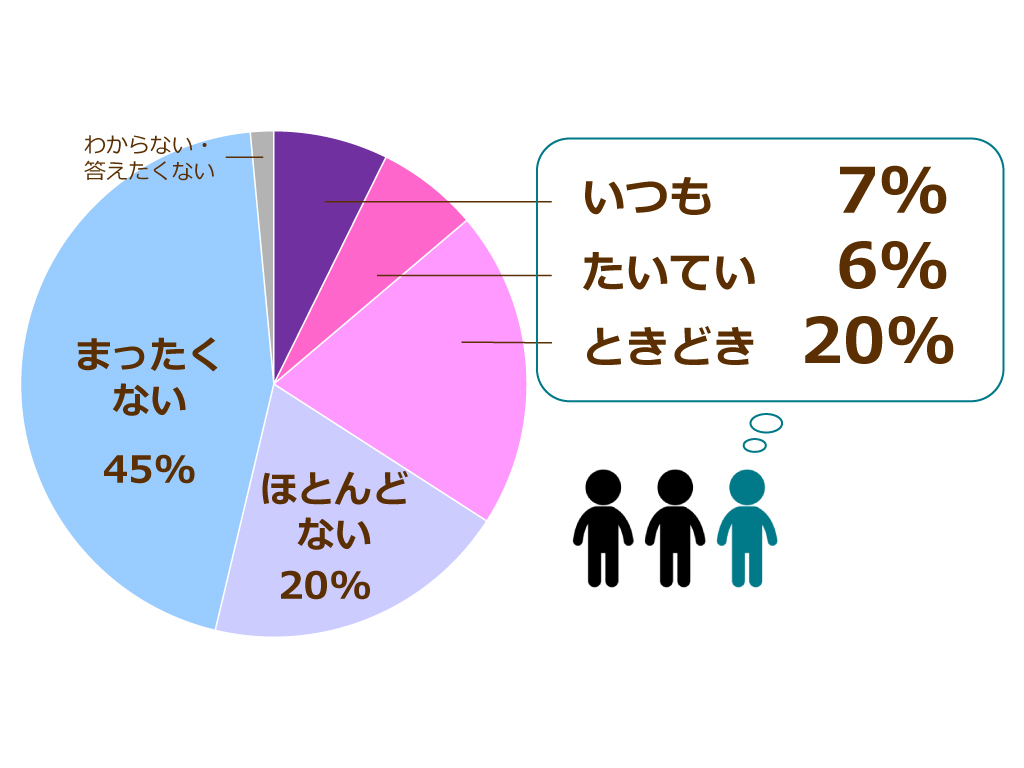

コロナ禍が子供に与えるさまざまな影響を調査している国立成育医療研究センターは10月8日、「コロナ×こども本部」が実施している「第3回コロナ×こどもアンケート」の中間報告を公表した。回答した小学生から高校生の3人に1人が学校再開後、「学校に行きたくないことがある」と答えていた。

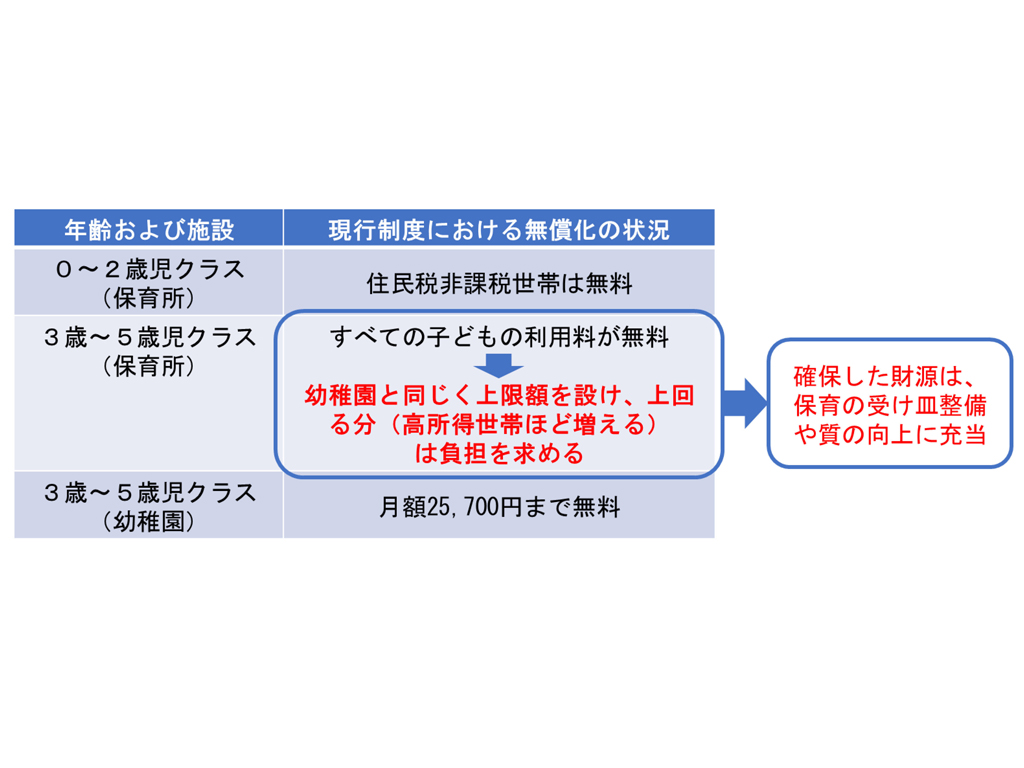

深刻化する日本の人口減少を受け、経団連は10月8日、働き方が大きく変化するポストコロナを展望した少子化対策の在り方について、提言をまとめた。待機児童問題の地域的な偏りなどを踏まえ、都市への一極集中を是正し、地方分散型の社会づくりを促すことや、保育の無償化について、保育所利用者に対して上限額を設け、その分の財源を保育の質向上に回す見直し案を示した。

同コンテストは、小学校でのプログラミング教育の開始に合わせ、コロナ禍による外出自粛の中、家庭でプログラミングに挑戦してもらおうと実施。多数の応募の中から審査を経て、6人の小中学生がファイナリストに選ばれ、ファイナルイベントでのプレゼンテーションに臨んだ。

新型コロナウイルスの影響で来校者や子供たちが密集する文化祭が開けない中、特別支援学校の東京都立光明学園(田村康二朗校長、児童生徒225人)では、子供たちが協力して1つのアート作品を創ったり、校内の一部を「美術館」にしたりして、保護者や地域住民が子供たちのアートを観賞できるようにする取り組み「光明アートプロジェクト」を始めた。

教育のニューノーマルと、教師の価値とは――。「教師の日」普及委員会が主催するイベントが10月3日、オンラインで開かれ、教育系YouTuberの葉一氏、NPO法人「カタリバ」の今村久美代表、NPO法人「Teach For Japan」の中原健聡代表が登壇し、Afterコロナ時代に向けた教育のニューノーマルの在り方と、その中における教師の存在意義や価値をどう見つめ直していくべきかについて、トークセッションを行った。

「幼稚園、保育園、認定こども園、熱い“せんせい”を求めてる!」――。保育人材の不足に悩む滋賀県長浜市はこのほど、歌手の西川貴教さんによる「T.M.Revolution」のヒット曲『HOT LIMIT』の替え歌に合わせ、子供たちや職員がダンスをしながら、市内の保育現場の魅力をPRする動画を制作した。

教育の最上位目標を「ハピネスクリエイター(幸せをつくる人)の育成」と定義し、さまざまな授業改革に取り組む新渡戸文化学園(東京都中野区)に9月、クリエイティブラーニングスペース「VIVISTOP NITOBE」が出来た。現在は主に同小学5、6年生と中学生の図工・美術の授業で活用されており、このほど、5年生が取り組む同施設で使用する椅子づくりの授業が行われた。

三重県教委は10月6日、受験生が新型コロナウイルスに感染した場合に備え、来年実施する県立高校入試で、従来の追試に加え「追々検査」を設けると発表した。 同県教委によると対象は、▽新型コロナウイルスに罹患(りかん)した▽保健所から濃厚接触者とされ、自宅待機期間にあった▽海外に居住しており、検査の14日前までに帰国できなかった――などの理由で、通常の入試や追試を受験できなかった受験生。

神戸市教委が今年3月から8月の半年間で、市内の各小中学校などに約3700通ものメールを送信し、業務負荷を増大させていたとして、同市は10月8日までに調査結果を公開した。

学習内容が徐々に高度になる小学校高学年での専門的な指導や、中学校との円滑な接続を目指し、2022年度をめどに本格導入が検討されている小学校高学年からの教科担任制について、文科省初中局長のもとに新たに設置された「義務教育9年間を見通した指導体制の在り方等に関する検討会議」は10月7日、初会合を開き、先行する地域の事例に基づいて、教職員配置や効果的な指導についての具体的な検討に着手した。

政府は10月7日、菅義偉内閣で初となる規制改革推進会議(議長:小林喜光・三菱ケミカルホールディングス取締役会長)の議長・各ワーキンググループ座長会合を開き、新型コロナウイルス感染拡大防止や新たな生活様式に向けた規制改革など、今後の審議事項について意見交換した。その中で、コロナ禍での特例措置として認めたオンライン教育を、デジタル時代に合致した制度として恒久化することや、全ての行政手続きでの書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直しを打ち出した。

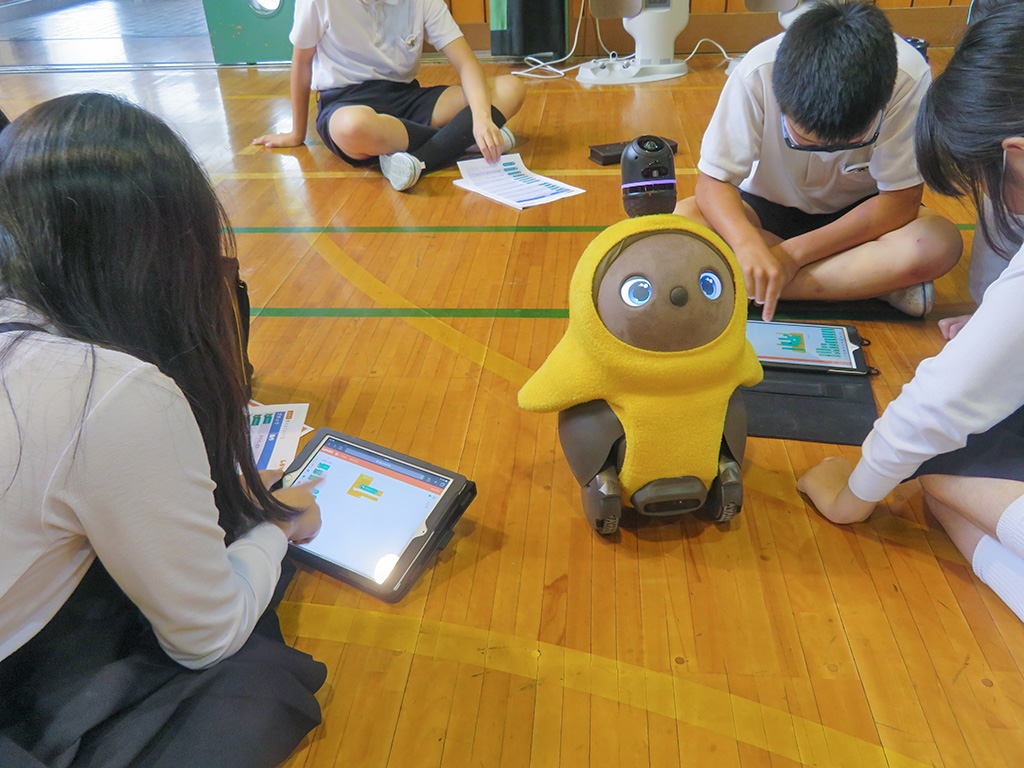

かわいらしいしぐさをする家族型ロボット「LOVOT(ラボット)」を、全国の小学校で唯一導入している東京都北区立王子第二小学校(江口千穂校長、児童244人)で10月6日、プログラミングでラボットを動かす授業が行われた。

グローバル化する社会の中で、学校に求められている英語教育とは――。英語4技能・探究学習推進協会(ESIBLA)が主催のオンラインセミナーが10月3日に開かれ、国の英語教育に関するさまざまな施策で中心的な役割を果たしてきた、吉田研作上智大学特別招聘教授が講演。グローバル化する社会で必要な英語力を身に付けるために、初等中等教育にどんな授業実践が求められているかを語った。

コロナ禍による社会変化を踏まえ、経団連は10月5日、今年3月に公表した「Society5.0の実現に向けた規制・制度改革に関する提言」の改訂版を公表した。改訂版では新たに、オンライン授業の普及を受けて、同時双方向型に限定した遠隔授業の要件見直しや、高校における単位取得数の制限緩和などを盛り込んだ。

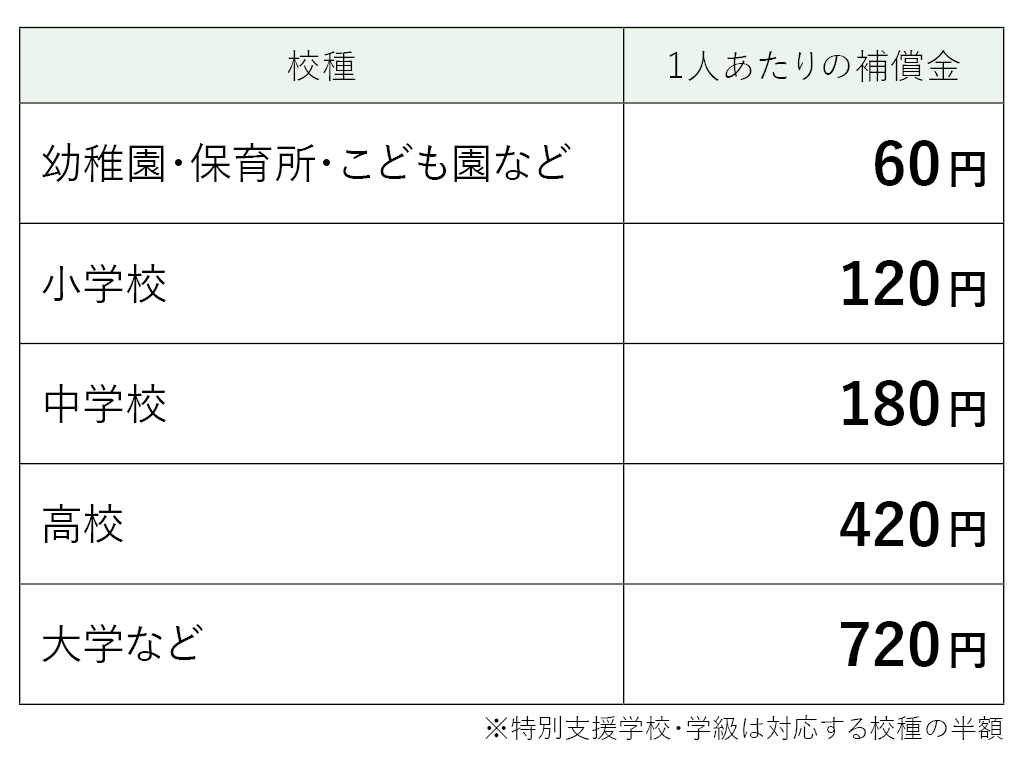

オンライン授業などで教科書や新聞記事といった著作物をインターネット上に配信する際に、学校などの教育機関が補償金を支払う「授業目的公衆送信補償金制度」の指定管理団体である、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は10月7日までに、来年度からの補償金の金額案を、文化庁に認可申請した。

教育のデジタル化について意見交換を行った萩生田光一文科相、平井卓也デジタル改革相、河野太郎行政改革相の3閣僚会合で、GIGAスクール構想による小中学生の1人1台端末の整備を踏まえ、教科書は近い将来、原則としてデジタル教科書に移行し、無償化の対象とするよう求める要望が出され、検討を始めることが分かった。萩生田文科相と平井デジタル相が10月6日の閣議後会見で明らかにした。