特別支援教育の課題について検討している文科省の「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」はこのほど、第10回会合をオンラインで開き、特別支援教育における教員の専門性を高めるための研修や、免許制度の在り方などを議論した。

プログラミングやデータサイエンスなど情報教育の重要性が高まっていることを受け、日本学術会議はこのほど、小学校から大学までに情報教育で身に付けるべき知識とスキルを体系化した「情報教育課程の設計指針」を公表した。情報教育の学習内容を6つの領域に分類した上で、各学校段階に適した学習方法と水準を例示した。

虐待を受けた子供の権利を保障する仕組みづくりを検討している、厚労省の「子どもの権利擁護に関するワーキングチーム(WT)」は10月2日、都内で第3回会合を開き、子供の保護や自立支援に取り組む民間の支援団体の理事を務める弁護士らからヒアリングを行った。弁護士らは、多機関連携による支援の必要性を訴えた。

保護者の就労などに伴い、保育所への入所を希望しながらも入所できていない待機児童を巡り、内閣府は10月5日、現行の「子育て安心プラン」のもとで今年度末までに確保される324万7000人分の保育の受け皿に加え、2024年度末までに14万1000人分の整備が必要になるとの集計結果を示した。

デジタル庁創設に向けた基本方針を年末に定めるとした菅義偉首相の指示を受け、文科省は10月5日、新設したデジタル化推進本部の教育ワーキング・グループ(WG)の初会合を開き、教育のデジタル化について課題を洗い出す作業に着手した。検討結果は上部組織の文科省デジタル化推進本部で取りまとめ、デジタル庁創設の基本方針に反映される。

教師に感謝の気持ちを伝えるユネスコの「教師の日」にちなみ、東京都中野区の宝仙学園中学校共学部理数インター(富士晴英校長、生徒631人)で10月5日、教師に花束を贈るサプライズイベントが開かれた。花束を受け取った教諭は「この花に恥じないように、これからも頑張りたい」と誓い、3密は避けても、生徒らとの“心の距離”は縮めていた。

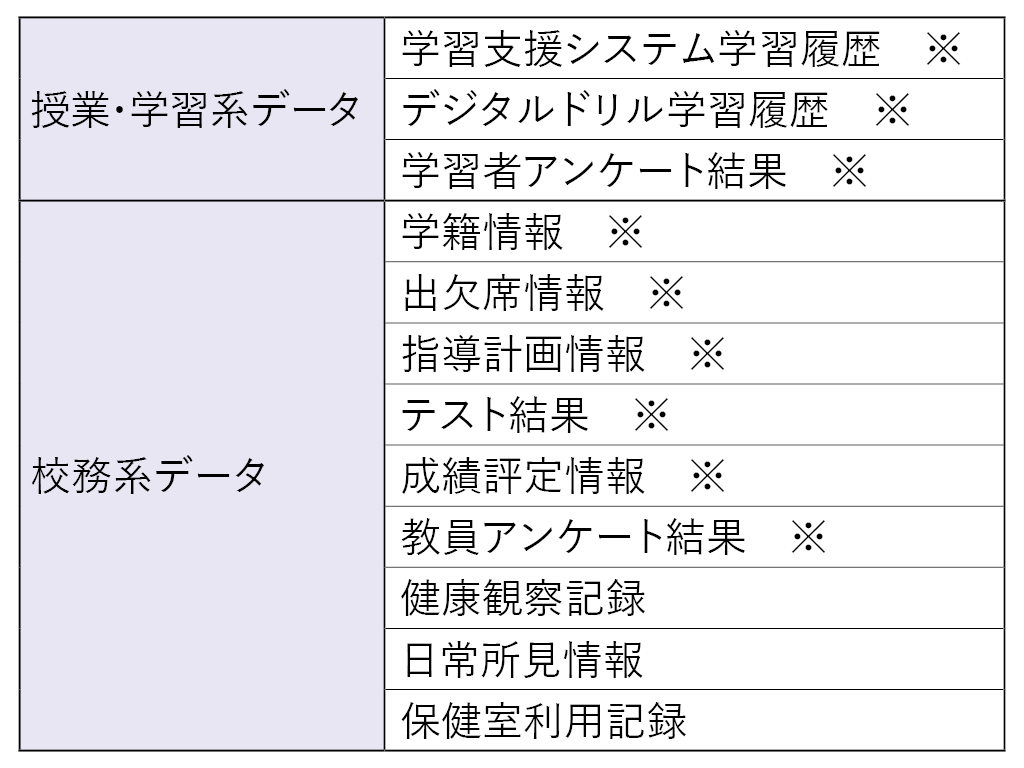

GIGAスクール構想が実現した先にある学習履歴(スタディ・ログ)の利活用に向けて、日本学術会議はこのほど、具体的な制度設計の在り方などをまとめた提言を公表した。デジタル教科書の閲覧履歴やドリルの解答など、多面的のデータを解析することで、エビデンスに基づいた教育が実現できるとした一方、利活用の際の個人情報保護や、学習データの分析・利活用を専門とする「学習データサイエンティスト」の養成を課題に挙げた。

子供や子育てのことを考えた商品やサービス、活動などを表彰する第14回キッズデザイン賞(キッズデザイン協議会主催)がこのほど発表され、約400点の応募の中から、最優秀賞の内閣総理大臣賞に福祉型障害児入所施設の「まごころ学園」が輝いた。また、経済産業大臣賞の一つに富山県魚津市立星の杜小学校(三田祐輔校長、児童287人)で行われている「木造校舎を使った木育カリキュラムの実践」が選ばれるなど、木造建築を生かした取り組みが複数受賞した。

コロナ禍で中止や変更などの判断を迫られている修学旅行について、文科省は10月2日、事務連絡を出し、教育的意義や児童生徒の心情などを考慮して、「近距離への旅行とする」「日程を短縮するなどの変更を加える」といった工夫をしながら、感染対策を講じた上で、できるだけ実施するよう改めて要望した。

萩生田光一文科相、平井卓也デジタル改革担当相、河野太郎行革担当相は10月2日、内閣府にある平井担当相の執務室で3閣僚による会合を開き、菅義偉政権が優先課題として掲げているデジタル社会の推進に絡み、教育分野の課題について意見交換を行った。

室伏広治スポーツ庁長官が10月2日、就任会見を行った。「スポーツ界にとどまらず、さまざまな分野の社会課題の解決に貢献していきたい」と意気込みを語り、学校の部活動についても、「土日も休みがないのは、指導側にも子供にも影響がある」と“外部化”を後押しする見解を示した。会見の詳細は次の通り。

「学校と職場が変わる、『オンライン行動学』のコレカラ」をテーマにオンラインセミナー(リクルートマーケティングパートナーズ主催)が9月29日、開催された。スタディサプリ教育AI研究所の小宮山利恵子氏が登壇し、「来年度を分岐点に学校現場のデジタル化が一気に進む」と語った。

「子供・若者育成支援推進大綱」の改訂に向け検討を進めている、内閣府の有識者会議はこのほど、オンラインによる第9回会合を開催、新しい大綱に盛り込むべき論点が示された。新型コロナウイルスの影響により大学で学べなくなっている若者の支援や、成年年齢の引き下げに伴う若者の政治・社会参画の推進など、新たな観点が加えられる。

青森県内の小学4年生から中学3年生約8000人を対象に、弘前大学などの研究グループが昨年9月に行ったうつ病に関する調査で、自殺や自傷について考えたことがあると回答した割合が、16.2%に上ることが分かった。調査結果をまとめた論文が9月29日、国際医学雑誌に掲載された。

新たにスポーツ庁長官に就任した陸上男子ハンマー投げ五輪金メダリストの室伏広治氏は10月1日、文科省内にある同庁に初登庁した。取り組みたい課題として、来年に延期された東京五輪・パラリンピックのサポートやドーピング対策、国民の健康増進策や運動実施率の向上などを挙げた。

台湾で新型コロナウイルスの感染が広がる中、マスクの在庫がほぼリアルタイムで分かるシステムをわずか3日で開発したことで注目された、同国のオードリー・タン(唐鳳)デジタル担当相がこのほど、13~19歳向けオンラインラーニングコミュニティー「Inspire High(インスパイア・ハイ)」のイベントに登壇し、参加者とオンラインで意見交換した。

経産省は9月30日、「未来の教室」実証事業に、広島県教委が取り組む「広島LIFE-TECH ACADEMY NETWORK構想」を採択したと発表した。県立高校3校でSTEAM教育のカリキュラム開発を行い、インターネットと対面のハイブリッドによるPBL(Project Based Learning)を展開。県内の高校生が学科の垣根を越えて、学際的なテーマを探究できるネットワークを構築する。

大学入試における主体性の評価方法について検討している、文科省の「大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議」は9月30日、第7回会合をオンラインで開いた。「これまでの意見の整理案」が示され、高校における新学習指導要領の実施を踏まえ、一般入試で主体性を評価する方法として、高校の各教科における観点別評価の利用が委員から提案された。

東京都の八王子市立松が谷小学校(外所=がいしょ=弘章校長、児童258人)でこのほど、4年生を対象にプログラミングの授業が行われた。パソコン室のスクリーンにはLINEみらい財団プログラミング専門講師の柴田保文氏が登場し、同団体が無料で提供する学習プラットフォーム「LINE entry」を使って、オンラインの“出前授業”を展開した。

厚労省の虐待事例などの検証を行う専門委員会は9月30日、子供の虐待死に関する第16次報告書を公表した。2018年度に厚労省が把握した子供の虐待死は64例・73人で、前年度よりも6例・8人増加した。心中以外の虐待死のケースでは、今回初めて、身体的虐待よりもネグレクト(育児放棄)が人数・割合を上回った。

天皇、皇后両陛下は10月1日、東京都港区の赤坂御所で、東京都公立小学校長会会長の喜名朝博・江東区立明治小学校統括校長や、東京都中学校長会会長の花田茂・国分寺市立第二中学校校長ら、学校現場の関係者と面会された。出席者によると、両陛下は新型コロナウイルスの感染拡大による一斉休校や再開された学校現場の様子について、熱心に耳を傾けられた。

平井卓也デジタル改革担当相は9月30日、教育新聞などのインタビューに応じ、教育分野のデジタル化について、登校を原則としている義務教育段階においても、「(対面学習を)補うものとして、自宅で(遠隔)学習した分も授業時数に含まれるという可能性を第一に考えていくべきだ」と強調した。またクラウド上のデジタル教材の使用、学習データの利活用など、個別最適な学びに向け、「データの標準化やプラットフォームの議論をこれから、われわれがしていきたい」と意欲を見せた。

総務省と経産省は9月30日、来年度予算案の概算要求をそれぞれ公表した。GIGAスクール構想によって、今年度中に小中学校などで学習者用コンピューターの1人1台環境が実現されるのを見据え、ハード・ソフトの両面でWithコロナに対応した教育のICT化を支援する。経産省の担当者はEdTechの実証事業について「今までと違うフェーズにアップグレードする」と意気込む。

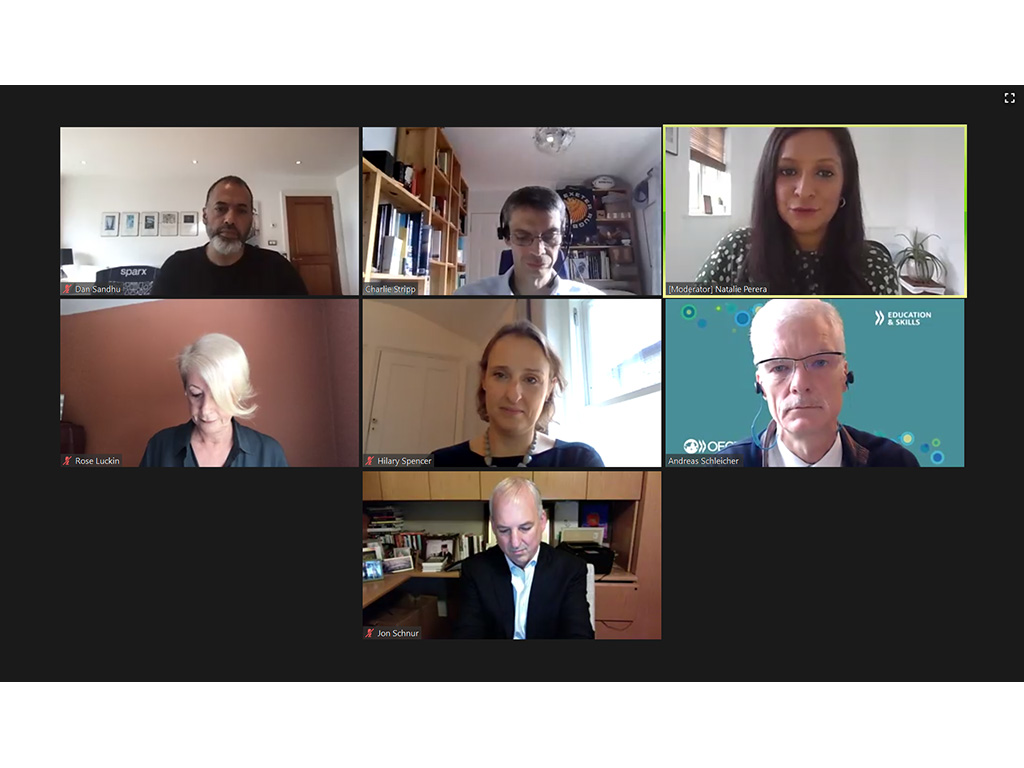

経済協力開発機構(OECD)は9月29日、オンラインで会見を開き、世界79カ国・地域の15歳約60万人が参加した最新のPISA2018調査の分析結果『有効な政策と成功する学校(Effective Policies, Successful Schools)』を公表した。世界各国の学校で、オンライン環境や教員のICT活用能力での格差が広がっていることが明らかになった。

文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」は9月30日、第14回会合をオンラインで開き、8~9月にウェブ上で行った意見募集の結果を踏まえ、これまでの検討会議の議論について検証を行った。会合では、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、新たにデジタル化への対応などを集中的に議論する必要性があるとして、当初は年内を予定していた取りまとめの時期を延ばす方針も確認された。

夏の猛暑対策として推進している学校施設の空調設置に関し、文科省は9月30日、公立学校施設の普通教室や特別教室、体育館、給食調理場の空調設置状況を公表した。幼稚園から中学校の普通教室での空調設置率は9割を超えたものの、特別教室は6割以下、体育館では1割以下にとどまった。

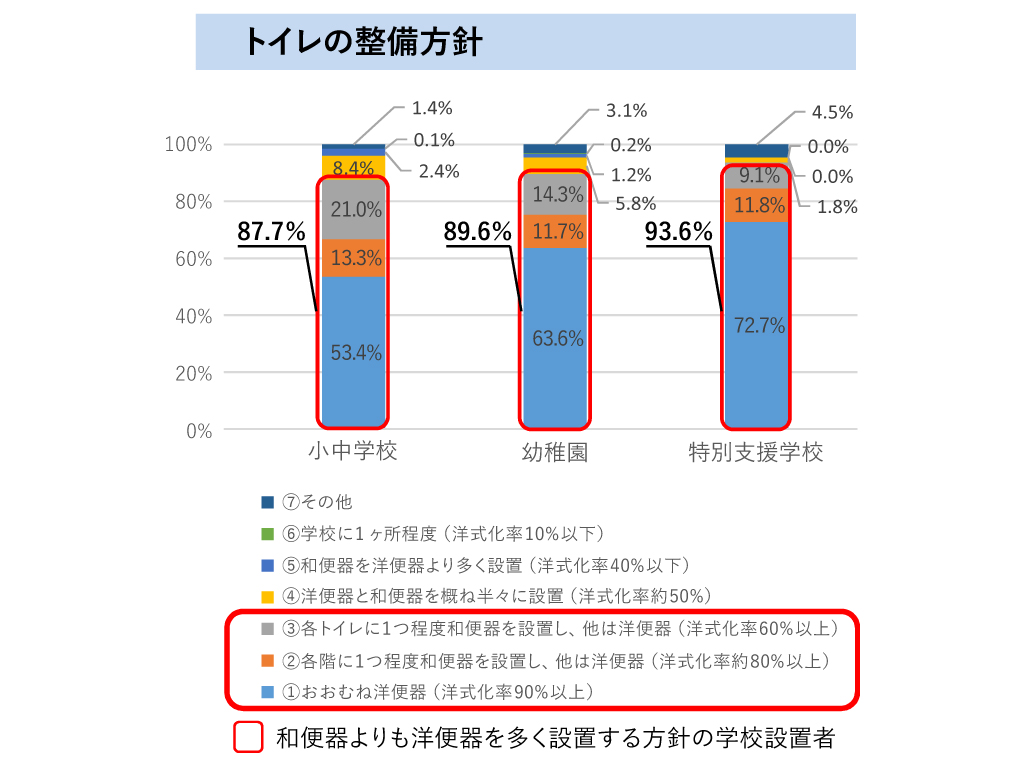

文科省は9月30日、公立学校施設のトイレに関する調査結果を公表した。公立小中学校の洋便器の割合は57.0%で、2016年に実施した前回調査では和便器の方が多かったが逆転した。学校のトイレには和便器よりも洋便器を設置する方針の教育委員会が9割に上るなど、トイレの洋便器化が進んでいる状況がうかがえる。しかし文科省の担当者によると、和便器をあえて残す方針としている教育委員会もあるという。

学校現場で大きな期待が寄せられている少人数学級の実現について、文科省は9月29日に公表した来年度予算概算要求で、予算要求額を明示しない「事項要求」として盛り込み、12月末までの予算編成過程で財政当局との折衝を通して具体策を検討する考えを示した。少人数学級が必要な根拠として、文科省が掲げるのは「感染症対策を踏まえた身体的距離の確保」と「GIGAスクール構想による個別最適な学びの実現」の2つ。