保護者の就労などに伴い、保育所への入所を希望しながらも入所できていない待機児童を巡り、内閣府は10月5日、現行の「子育て安心プラン」のもとで今年度末までに確保される324万7000人分の保育の受け皿に加え、2024年度末までに14万1000人分の整備が必要になるとの集計結果を示した。

同日に開かれた子ども・子育て会議の第53回会合で明らかにした。ただ全体として待機児童数は減少しており、これまでの受け皿拡大に重きを置いた支援から、今後は人口減少地域など地域の特性に応じた支援へとかじを切る方針で、年末までの来年度予算の編成に向けて今後、さらなる精査・検討を行う。

政府は、現状77.7%の女性就業率(25~44歳)を25年までに82%に引き上げるとする目標に対応するためには、さらなる保育の受け皿が必要としている。各市町村の受け皿整備の予定を積み上げて集計したところ、24年度末までに0~2歳で8万3000人、3~5歳で5万8000人と、合わせて14万1000人分の整備が必要になることが分かった。

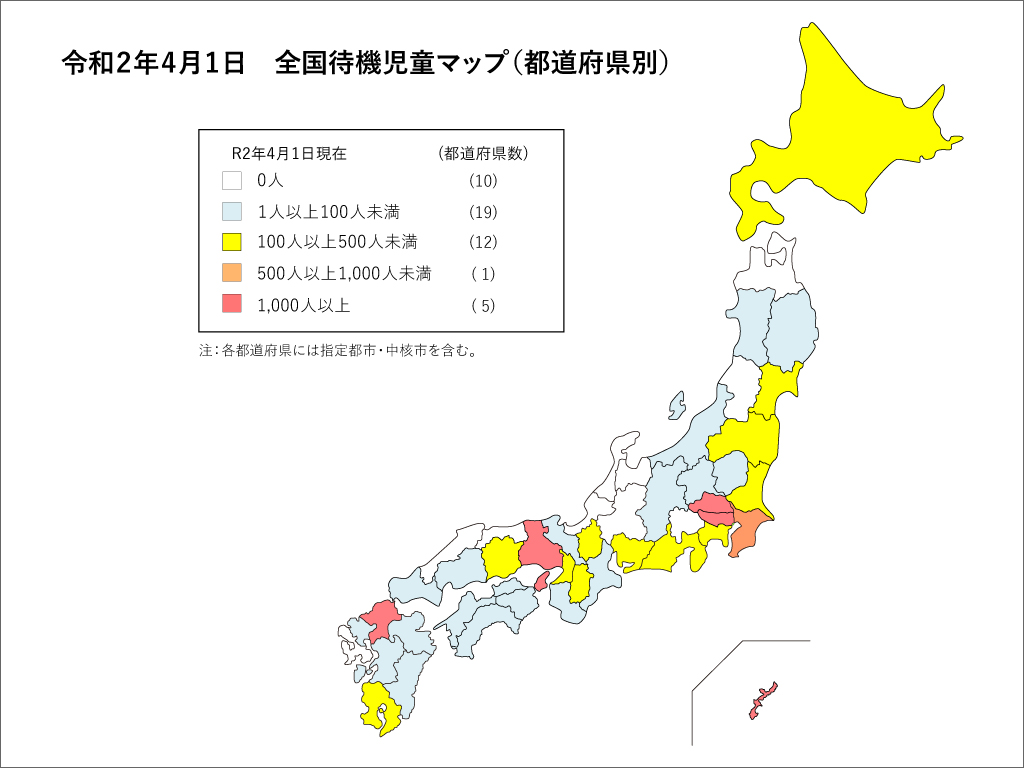

ただ20年4月1日時点の待機児童数は1万2439人で、前年と比べて4333人減り、調査開始以降最少となっている。また地域差も大きく=図表=、人口増加率が高い自治体などではさらなる受け皿整備が必要になるが、一方で人口減少地域などでは受け皿を増やすよりも、地域のニーズに応じた支援が求められている。

例えば人口が減少しているが待機児童数が増加している地域もあり、その原因の一つに保育士不足が考えられるため、保育士の確保に重点的に取り組む。また区域ごとの整備計画を見直す、巡回バスなどを活用したマッチングを促すなどの支援も検討する。待機児童がおらず保育施設が過剰になっている地域では、保育所の統合なども視野に入れる。

子ども・子育て会議の会合では、委員から「今、必要な保育を供給することは重要だが、近い将来、供給過剰になってしまい、それが保育所の経営や保育士の生涯働く機会を損なわないようにする必要がある。できるだけ既存施設を最大限に利用した上で、新しいものを作るということが必要ではないか」という意見が出された。

また、受け皿整備と同時に保育の質向上が不可欠という指摘が複数の委員から出され、厚労省の担当者は「(保育の)量と質の確保は当然、車の両輪として進めていくべきものと考えており、引き続き取り組んでいく」と応じた。