学習者用デジタル教科書は、新しい学習様式をもたらすか――。超教育協会(小宮山宏会長)は9月17日、オンラインシンポジウムを開いた。国語の教科書などを手掛ける光村図書出版の黒川弘一専務取締役(教科書協会デジタル教科書政策特別委員会座長)が登壇し、GIGAスクール構想によって学校の1人1台環境が実現した後、学習者用デジタル教科書が与える学びへのインパクトを語った。

新型コロナウイルスの感染対策をしながらの学校運営には、少人数学級の実現が必要だとして、全国に署名を呼び掛けてきた教育研究者らは9月17日、集まった署名を文科省に、要請書を財務省に提出した。また同日、参議院議員会館で開いた院内集会では、少人数学級の効果については学力だけでなく、より総合的な面からエビデンス(根拠)を検証するよう求めたほか、教員確保など実現に向けた方策についても言及した。

内閣総理大臣に就任した菅義偉首相は9月17日夜、就任後初めての記者会見を首相官邸で開き、最優先で取り組むべき課題として新型コロナウイルス感染症対策を挙げ、社会のデジタル化を進めるためにデジタル庁の新設を表明した。その一環として「GIGAスクールを強力に進めていく」と、教育分野のデジタル対応を重視する考えを示した上で、「行政のデジタル化の鍵はマイナンバーカード」と説明した。

9月16日に発足した菅内閣で再任された萩生田光一文科相は、同日夜の記者会見で「教育再生実行会議の提言を踏まえ、教育再生を実現するための諸施策を進めること」について、菅首相から指示を受けたと明らかにした。安倍晋三内閣で設置された教育再生実行会議は、来年度予算の概算要求に少人数学級の実現を施策として盛り込むことを求めており、萩生田文科相は菅内閣にもこの議論を引き継ぐ意向を示していた。

教科書検定制度の現状と課題を巡り、文科省は9月17日、教科用図書検定調査審議会の総会を開き、教科書検定手続きの改善方策や検定基準の改正について、審議を要請した。具体的な検討事項としては、教科書にWEBページアドレスやQRコードなどの二次元コードを記載する場合、リンク先の内容に変更があった時に報告を受けることを検定規則で明確に規定することや、検定に不合格となった教科書が再申請できる回数に上限を定めることなどが挙げられた。

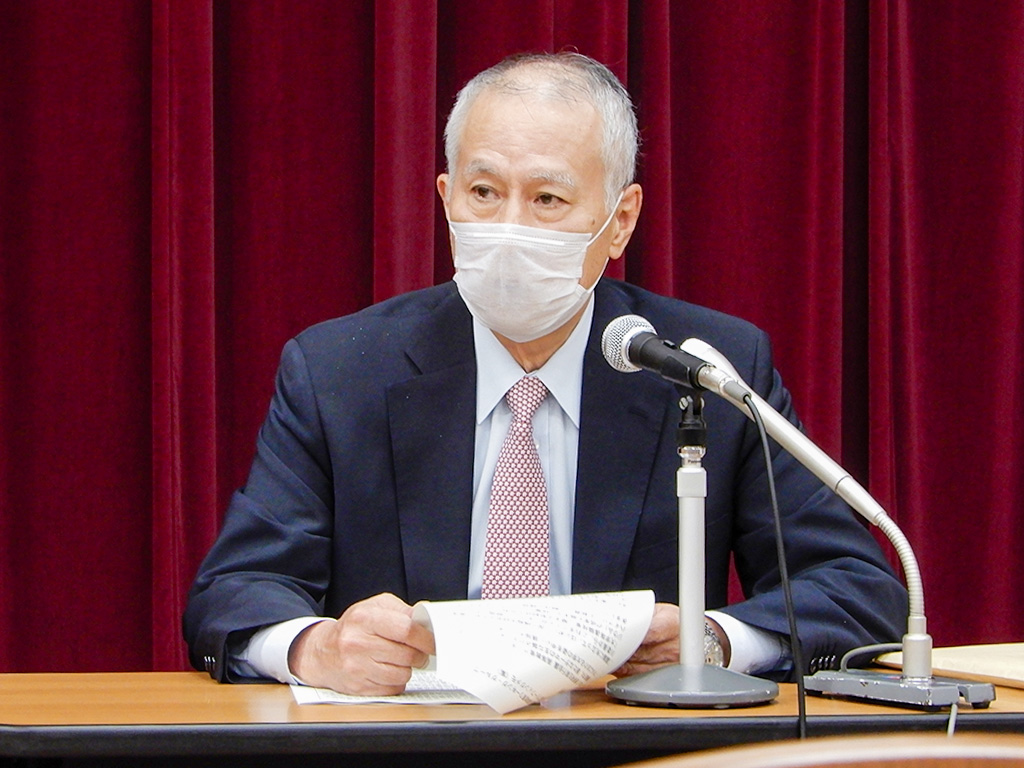

菅内閣で再任された萩生田光一文科相は9月17日、文科省職員に向けて再就任のあいさつを、同省内で行った。「前政権からの続投となるが、総理が変わったので単なる続投ではない。菅内閣での方針は『やれば絶対にできる文科省』」と力強く呼び掛けた。新型コロナ対策として、課長級以上限定で行われた。

大阪市教委は9月17日までに、学校のいじめ問題に対応する第三者委員会を常設とすることを、同市総合教育会議で決定した。重大事案発生後にメンバー選定が始まることで初動が遅れ、正確な調査ができないことなどが課題となっており、対策への議論を続けていた。

中教審の初等中等教育分科会教員養成部会は9月17日、第116回会合をオンラインで開き、教職課程を置く大学に向けて、学生らのICT活用指導力を一層充実させるよう文書を出す方針を示した。委員からは「これから教員を目指す学生には、現職以上にICTを活用する力が必要だ」といった声が相次いだ。

萩生田光一文科相は9月16日、同日発足した菅義偉内閣で文部科学大臣・教育再生担当大臣として再任された。これに先立ち、記者会見した萩生田文科相は、総辞職した安倍晋三内閣が設置した教育再生実行会議の継承を、菅首相に申し入れる意向を表明。

9月16日に発足した菅義偉内閣で再任された萩生田光一文科相は同日午前、安倍内閣が総辞職した臨時閣議後に記者会見を行い、約1年間の任期中に起きた出来事を振り返るとともに、やり残したことを新たな任期の課題として挙げた。新型コロナウイルスの感染拡大による学校の一斉休校については、「過去の経験に基づいた恐怖心からの判断だった。

新型コロナ危機で経済的な困難に見舞われた学生の支援を検討している、自民党の教育再生実行本部・恒久的な教育財源確保に関する調査チームは9月16日、国立大学協会(国大協)の永田恭介会長(筑波大学長)を会合に招いて、ポストコロナ期における学生支援についてヒアリングした。

コロナ禍の影響を受けている高校卒業予定者の就職活動をテーマにした、高校関係者向けのオンライン勉強会を、高校生のキャリア支援を行う「スクール・トゥ・ワーク」がこのほど開いた。オンラインによる進路指導や就職活動に関する取り組みについて意見交換が行われ、多くの課題が指摘された。

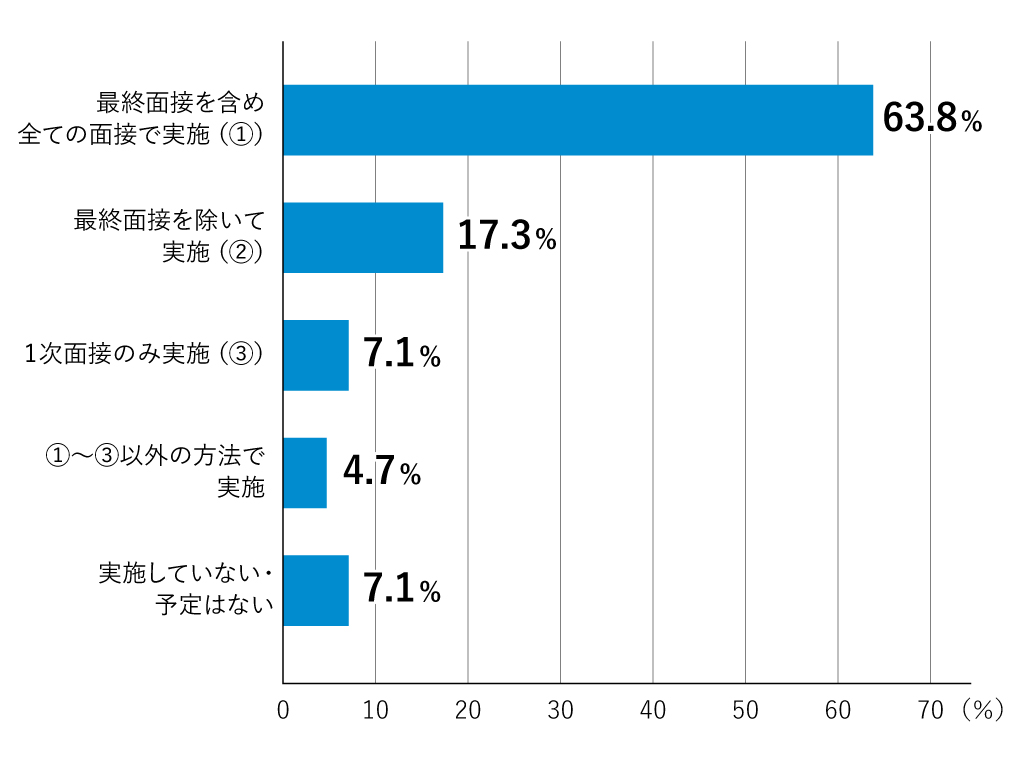

コロナ危機の新卒採用への影響について、経団連は9月15日、会員企業を対象に行ったアンケート調査の結果を公表した。回答した9割の企業がWEB面接を実施するなど、オンラインへのシフトが一気に進んだ一方、6割の企業がWEB面接は対面の面接よりも学生の評価が難しいと感じていた。

厚労省が9月11日に発表した、8月31日から9月6日までのインフルエンザ発生状況によると、小中高などにおける患者数はゼロで、学級閉鎖もなかった。昨年同時期の学級閉鎖は41校。新型コロナ対策として三密を避け、マスク着用や手指消毒を徹底したことなどが理由と見られる。

児童生徒などへのわいせつ行為で処分を受ける教員が過去最多となり、厳罰化が検討されていることを受け、文科省は9月15日、都道府県・指定都市教委などが教員の採用に当たり、過去の懲戒免職処分歴を確認することができる「官報情報検索ツール」の検索可能期間を、「過去3年間」から「過去40年間」へと大幅に延長すると発表した。

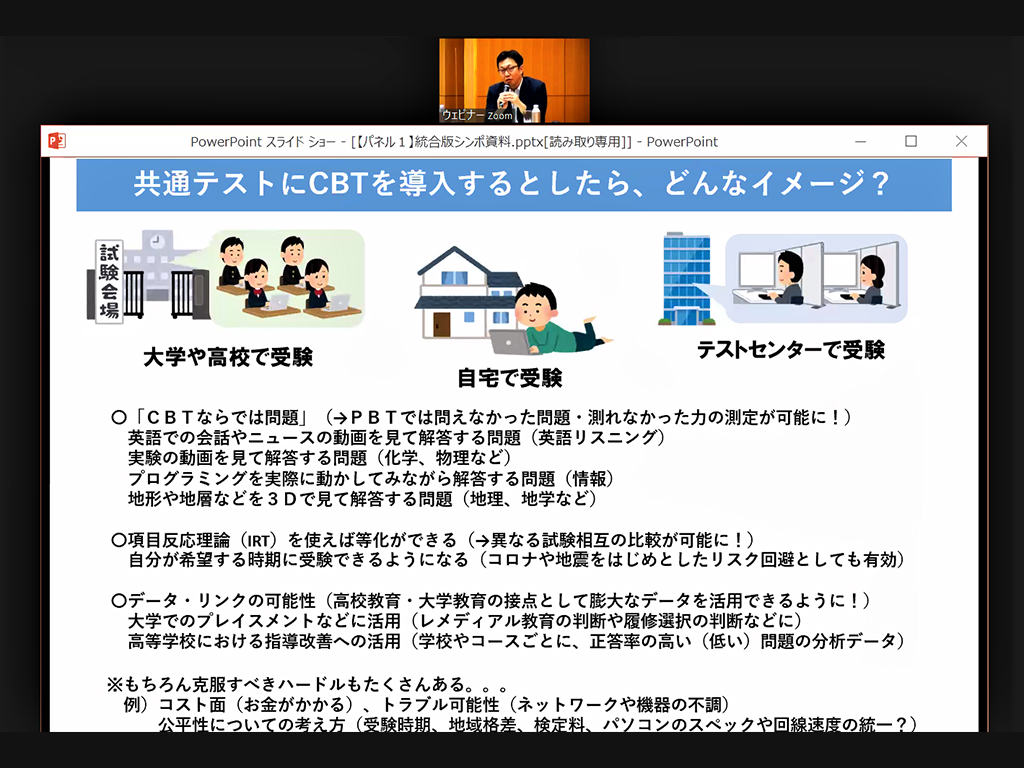

GIGAスクール構想で学校現場の1人1台端末整備が一気に進む中、国立教育政策研究所(国研)は9月15日、「学習評価」を中心に「高度情報技術の進展に応じた教育革新」について、第一線の研究者や文科省の担当者らが集中的に討議する公開シンポジウムをWEB上で行った。

9月14日未明、大津市に同市内の小中高を16日午後に爆破するという内容のメールが届き、同市教委と滋賀県教委は、予告された16日は休校や午前のみの授業とする方針を決めた。15日は通常授業とし、教職員が放課後に校舎の安全点検を行った。

新型コロナウイルスへの対応を巡り、都教委は9月14日、感染対策などをまとめた「学校運営ガイドライン」を改訂し、都立学校などに通知した。年内は中止・延期としていた文化祭や体育祭、修学旅行などについて、来年1月からは実施可能とし、実施に当たって必要な対策などを追加した。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、大学で対面授業やキャンパスへの立ち入りが制限されたことを巡り、文科省は9月15日、大学などを対象とした今年度後期の授業の実施方針に関する調査結果を公表した。

関西大学はこのほど、春学期における遠隔授業の総括の一つとして、「学生川柳」を公開した。コロナ禍のキャンパスライフの不満や苦悩を17文字に凝縮した作品には、学生らの本音がにじんでいる。

GIGAスクール構想による小中学校の1人1台端末整備に向け、文科省は9月11日、ICTを効果的に活用した授業改善の事例を各教科別にまとめた、学校現場向けの参考資料をWEB上に公開した。留意点として「資質・能力の育成により効果的な場合に、ICTを活用する」「限られた学習時間を効率的に運用する観点からも、ICTを活用する」の2つを挙げ、「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善につなげることが重要」と強調し、授業改善の方向性を明示した。

政府の教育再生実行会議は9月14日、大学でのオンライン教育などを重点的に議論する高等教育ワーキング・グループ(WG)の初会合を開いた。出席した委員の間では、「オンラインと対面、それぞれの良さを生かしたハイブリッド型の教育がこれからの基本になる」という認識で一致した。

「子供の可能性を引き出すために、教育者・大人ができること」をテーマにしたオンライン講演会(次世代幼児教育研究プロジェクト主催)が9月12日に開かれ、「Crimson Global Academy」の松田悠介代表と、「コビープリスクールよしかわみなみ」の三鍋明人園長が登壇した。モデレーターは「FutureEdu」の竹村詠美代表が務めた。

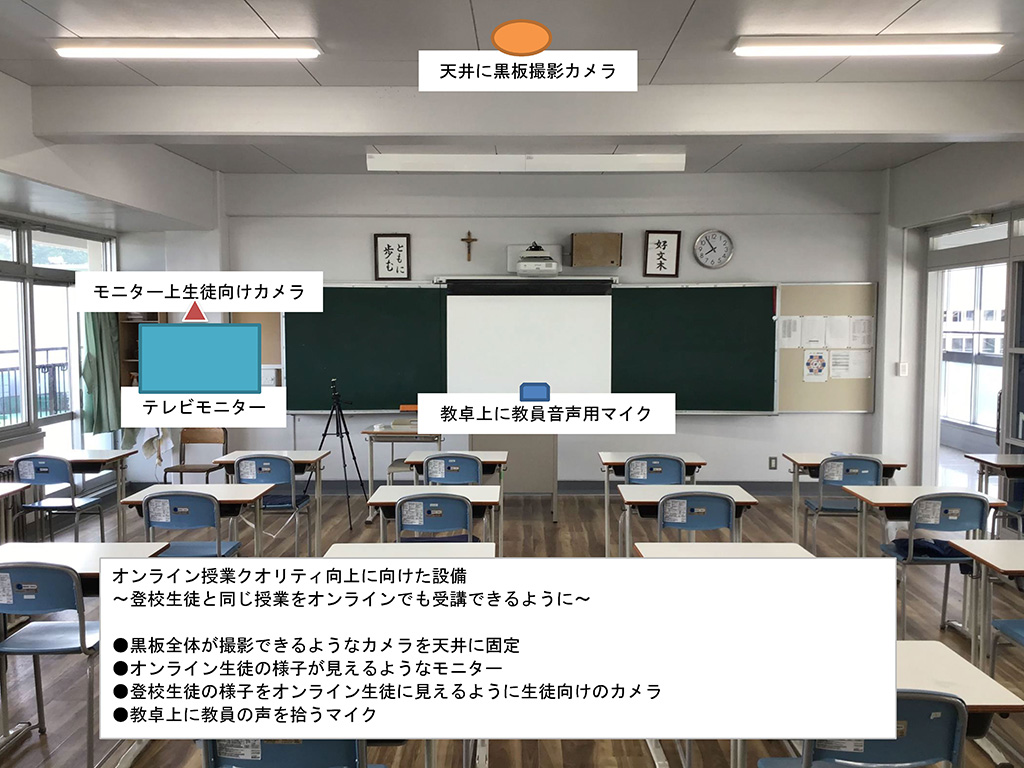

自宅からでも教室にいるのと変わらないオンライン授業を受けられる教室環境をつくる――。静岡市にある静岡聖光学院中学・高校(星野明宏校長、生徒473人)は9月11日、学校のリアルな教室での授業を、生徒が遠隔でストレスなく受けられるICT環境を整備するため、クラウドファンディングを開始した。

文科省が9月11日に発表した、特別支援学校の教員を対象とした特別支援学校教諭等免許状の保有状況の調査結果(昨年5月時点)によれば、特別支援学校の教員6万9508人のうち、勤務する学校に合わせた当該障害種の免許状を保有している割合は83.0%となり、前年度から3.2ポイント増加した。

ポストコロナ時代の新しい学びの姿を検討している中教審の初等中等教育分科会「新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会」は9月11日、第13回会合をWEB会議形式で開き、今月末に提示する中教審答申の中間まとめ素案について協議した。素案では、前回会合で示された骨子案を巡る議論を受け、学校の健康診断の電子化や教員の人材確保といった項目が追記された。

GIGAスクール構想による全国の小中学校への1人1台端末について、文科省は9月11日、8月末時点の地方自治体の調達状況に関する調査結果を公表した。それによると、今年度末となる来年3月末までに納品が完了する自治体は、集計対象となった1811自治体のうち1804自治体となり、全体の99.6%に上る。一方、名古屋市など7自治体が計画的な整備などを理由に、年度末までに納品が完了する見通しが立っていないことが分かった。

政府は9月11日の閣議で、スポーツ庁長官に2004年アテネ五輪の陸上男子ハンマー投げ金メダリスト、室伏広治氏(45)を10月1日付で起用する人事を決めた。任期満了により9月末で退任する鈴木大地初代長官(53)の後任となる。新型コロナウイルスの感染拡大によって来年に延期された東京五輪・パラリンピックに向け、スポーツ行政を担う新たなトップとなる。