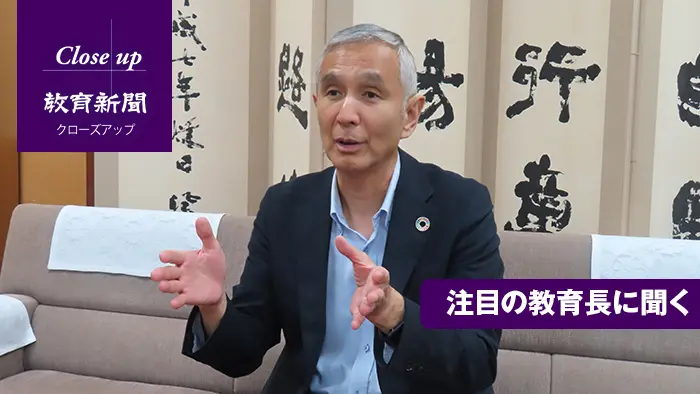

地方の小さな県の教育改革に、全国から熱い視線が向けられている。独自に小学校での25人学級を推進してきた山梨県では、その効果を踏まえ、2026年度までに小学校全学年で25人学級を実現させる見通しだ。それだけでなく、23年度から始まった「文書半減プロジェクト」では、県教委から学校現場に送る文書を精選し、必要なもの以外は送付しないようにすることで、学校の働き方改革に寄与している。こうした取り組みを進めているのが、降籏友宏教育長だ。なぜ山梨県はこれらの改革を着実に前へと進められるのか。そこには、「降籏流」とも言えるような共感を伴うリーダーシップが見え隠れする。

約57万人の人口を抱える東京都板橋区に7月、新たな教育長が就任した。元学習院大学教授で、3月までイエナプランの実践で知られる長野県佐久穂町にある茂来学園大日向中学校の校長を務めていた長沼豊氏だ。長沼氏は教育学の中でも特別活動やボランティア学習を専門とし、近年は部活動の地域移行を各地で精力的に支援してきた。そうした教育長としては異色の経歴を持つ長沼氏が、その持ち味を生かしてどのような教育施策を打ち出そうとしているのか。就任してまだ間もない7月中旬、教育長室を訪れた。教育の最上位の目的として長沼氏が掲げるのは「人が幸せに生きるため」。学力向上、不登校、そして部活動の地域移行と課題が山積する中、各学校が独自性を発揮することで多様な選択肢をつくると、「教育の板橋」に向けた思いを語った。