地方の小さな県の教育改革に、全国から熱い視線が向けられている。独自に小学校での25人学級を推進してきた山梨県では、その効果を踏まえ、2026年度までに小学校全学年で25人学級を実現させる見通しだ。それだけでなく、23年度から始まった「文書半減プロジェクト」では、県教委から学校現場に送る文書を精選し、必要なもの以外は送付しないようにすることで、学校の働き方改革に寄与している。こうした取り組みを進めているのが、降籏友宏教育長だ。なぜ山梨県はこれらの改革を着実に前へと進められるのか。そこには、「降籏流」とも言えるような共感を伴うリーダーシップが見え隠れする。

――25人学級には、どんな効果が出ていますか。

山梨県が進めている25人学級は、2021年度に小学1年生に導入し、24年度には4年生まで進めてきました。効果検証については、25人学級を導入している学校と導入していない学校で、児童の学力の側面や授業中での発言、自己肯定感などの、いわゆる非認知能力の変容などの観点から行っています。その結果、25人学級を導入することにより、確実に子どもが授業で発言をする機会が増え、授業への意欲が高まっていることが分かりました。

先生方にとっても、1クラスの人数が少ないので業務負担の軽減につながっています。子どもの見取りを一人一人丁寧にできるようになった、という声も聞こえてきます。25人学級により学校現場に教員が増えることは、子どもの教育環境が良くなるのと同時に、先生方にとって教えやすい教育環境・働きやすい職場環境ができることでもあります。25人学級は山梨県の教育の強みとして、だいぶ広がってきたという実感はありますね。

――独自に少人数学級を実施する上では、財源の確保が高いハードルになったと思います。これをどう乗り越えたのですか。

まず、長崎幸太郎知事が選挙公約にこの25人学級の推進を重要施策の一つとして掲げ、教育にお金をかけていく方針を打ち出していたことが非常に大きいです。

教育委員会としてもこれを実現させたいという強い思いは当然ありますが、県庁の財政担当の理解や協力を得られたからこそ予算のめどがついたわけであり、また、教育委員会だけでなく、学校関係者やPTAをはじめ、さまざまな後押しがあったからこそ実現することができました。

実は、もともと山梨県では今回の25人学級を打ち出す前から、県独自の30人学級を小学1、2年生に導入しており、国の基準を上回る少人数学級を進めていく素地(そじ)がありました。そのため、多くの県民の皆さんが少人数学級の良さについて理解し、期待してもらっていることも大きかったのではないかと思います。

そして山梨県は全体的に、教師に対するリスペクトの気持ちが強い地域性があると感じています。保護者が先生に対する感謝の気持ちを示してくれたり、PTA活動など学校と地域が連携した行事や取り組みなどにも熱心に学校へ協力・応援をしてくれたりする人が多いです。

――その期待を裏切らないためにも、量だけでなく質の面でも、必要な教員を確保しなければなりませんね。

全国的に教員不足が深刻化する中で、果たして本当に必要な教師を確保できるのかという課題は確かにあります。今回、小学5、6年生に25人学級を拡大していく上で、教師が不足する可能性が出てくることから、当面の間は、制度としての25人学級は維持しながら、最大限の可能な範囲で少人数学級を進めていく方針としています。

試算すると、教師が最も必要になってくるのは26年度がピークとなり、その後は少子化により児童数が減っていくので、必要な教師の数もそれに伴い徐々に収まっていくものとみています。

そうなると、ここ数年間をどう乗り切っていくかですが、厳しい状況は続くと思われますが、新規採用でしっかり確保していくのと同時に、定年延長でどれくらいの教師が残ってくれるか。また、産休・育休や介護などの代替教員をしっかり確保できるかなどが鍵になるでしょう。

うれしいことに、25人学級が知られるようになってから、他県で教師をしていて、山梨県で教師になりたいという先生方からの問い合わせも増えてきました。25人学級にすることで、教えやすく、やりがいをもって働ける。そこにどれだけ共感してもらえるかだと思います。

――文書半減プロジェクトに取り組み始めてから2年目を迎えましたが、手応えはありますか。

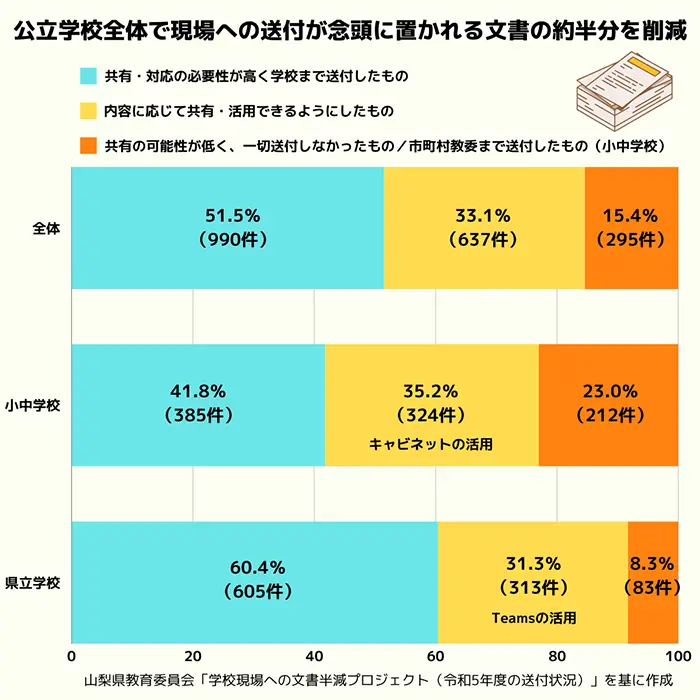

学校現場からは、県から発出される文書が間違いなく減っており、他の仕事に時間を割けるようになったという声を聞いていて、ありがたいです。実際に、1年目の成果を検証したのですが、県教委から学校に送付した文書は、前年度と比べて、県全体(小・中・高・特)で51.5%まで減らすことができました(=グラフ)。

このプロジェクトは、私が教育長に就任する際に、長崎知事から「学校現場は文書が多いという声を聞くから、ちょっとこの辺りの取り組みを」と言われたことがきっかけとなり始めたものです。文書は年度始めが一番多いというのは経験的に分かっていたので、私と同時に着任した教育企画室の岩出修司室長と伊藤宏紀働き方改革推進監を中心に、仕組みを考えていきました。

実際にやってみると、学校現場に送付される文書が確実に減ったということだけでなく、県教委の中にも良い影響がありました。各課室でも、これは本当に学校に送る必要がある文書なのか、と一人一人の職員が意識するようになったのです。

――文書を送らないことによる懸念の声はなかったのでしょうか。

それはあまりなかったですね。もちろん、例えば子どもの生命や安全に関わるようなものは大事なので必ず送るようにしていますが、それ以外の行事の案内やイベントの紹介といったものは、少なくとも教育委員会の担当者が知っておけばいいものですし、必要に応じて学校から情報にアクセスできるようにしておけばいいのです。

もし文書を送付しなかったことで、何か問題が起きれば、それは教育長のせいにしていいとも伝えています。何か言われても「上からやらなくていいと言われているので」と言えれば、担当者としては安心して止めることができます。

おそらく、半減とまでいかなくても、送付文書を減らそうと心掛けている教育委員会は他にもあると思いますが、これはぜひ、全国のあらゆる自治体で取り組んでほしいことですね。

――文書半減プロジェクトがうまくいった理由は何ですか。

やはり、最初に岩出室長と伊藤推進監に相談したときに、共感してくれて、一緒に考えることができたのが良かったと思います。教育委員会には教員経験のある職員もたくさんいますが、考え方や思いを伝えて目的を共有し、現場の感覚から勘所を的確につかみながら解決策を出したり、柔軟に修正したりして対応してもらったのは、本当にありがたかったです。

一方で、まだまだ改善の余地はあります。学校現場の負担をさらに減らすには、送付した文書でも、これがどういう内容で、何がポイントなのかをコンパクトに伝えることが大事だと思っています。この部分は今どれくらいできているのか、これから点検していきたいと思っています。

送る側からすれば手間がかかるのですが、受け取る側にとっては時間の節約になります。そのノウハウを蓄積し、確実に次の担当者に引き継いでいけるかが、このプロジェクトが本当に成功するかどうかのポイントになるでしょう。

この取り組みは、県内の市町村教育委員会にも波及しつつあります。学校現場に送られてくる文書は、県教委だけでなく市町村教委からも多いですから、地味だけれど、地道に広げていければ、確実に学校現場の負担は減ります。

――文書半減プロジェクト、25人学級、次は何をするのだろうと注目しています。

全国学力・学習状況調査のデータから分かっていることなのですが、実は山梨県の子どもたちは自己肯定感が高いことが示されています。そうした山梨県の子どもたち一人一人の可能性を引き出し、子どもの良さをもっと伸ばしていくために、25人学級に加えて、ICTの活用を進め、教師中心の授業から子ども中心の授業に山梨県の教育を転換していきたいという思いがあります。

そうすることによって、学校はもっと子どもたちにとって居心地の良い場所になる。それができれば、子どもたち一人一人のウェルビーイングを高め、誰一人取り残されない教育を実現できると信じています。

授業観の転換では、ICTを文房具のように普段使いして活用する環境とともに、探究的な学びをもっともっと進めていく必要があると考えています。教科でインプットしたことをアウトプットしながら、自分の興味関心や学びたいことを深掘りしていく。その過程で、課題解決型や教科横断的な活動、情報を編集する力も問われます。

こうした考え方を市町村教育委員会や学校現場に共感してもらって、一緒に頑張っていく機運をつくっていくのがこれからの仕事になるでしょう。

そのためにも、先生方とともにもう一段上の高みを目指していくことになりますが、山梨県は小さい県であるがゆえに先生方のネットワークが密であることが強みです。研究会や研修活動も盛んで、これは良いものだと納得してもらえたら、現場に広がりやすいのです。この先生方が持っている研究熱心さは、必ず大きな力になります。

――山梨県も少子化が進んでいますよね。そんな中でどんな教育の未来像を描きますか。

県内人口は80万人を切ってしまいました。学校も小規模になっていく中で、より良い教育を追究していくことになるわけですが、学校は地域のソーシャルキャピタルですので、基本的には、まずは小さくとも地域に教育の場を提供していくことが第一になると思います。

その上で、山梨の子どもたちが学校で学んだ後に、大学に行くにしても、就職するにしても、あるいは、起業するかもしれません。いずれにしても、人生100年時代の社会を生き抜いていくための「武器」を持って社会に出てほしい。

――その「武器」とは何ですか。

それは、自分の強みや得意なことを知りながら、一つの課題にいろんな人と協力して取り組み、どんな形で貢献できるかを考えていける力、今の自分に必要なことを判断し、常に学び続けていく力だと思っています。それさえ見つかれば、どこに行っても生き抜いていける。

そんな考えを一人でも多くの人に共感してもらいながら、山梨の教育を一歩一歩、少しでも良くしていきたいです。

【プロフィール】

降籏友宏(ふりはた・ともひろ) 山梨県教育長。1976年生まれ。2001年に文部科学省入省。情報教育課課長補佐、教育課程課主任学校教育官などを経て、20年に山梨県教育委員会に出向。理事や教育次長を経て、23年4月に教育長に就任。