「個が育つ教育経営」を掲げる富山市立堀川小学校では、教師の養成や研修についても、教師一人一人の「個」を重視した独自の取り組みが行われている。ここでも問われるのは、徹底した「子ども理解」だ。一つの単元を扱う授業の全てを数カ月かけて他の教師が参観し、子どもの育ちや学びについてそれぞれの教師が自分の見方や考え方を資料にまとめ、お互いの「子ども理解」について議論する。それを通じて教師たちは自分の追究をさらに進め、教師としての学びを深めることができるという。堀川小学校の取り組みを考える記事の6回目となる最終回では、教師一人一人の「個別最適な学び」を重視した同校の研修体制についてお伝えしたい。

富山市立堀川小学校の教育課程では、子どもたち一人一人が持つ見方や考え方を大切にするために、「くらし全般で子どもを捉える」ことを重視している。子どもたちが持つ見方や考え方の背景にはそれぞれ独自の生活経験があることから、「くらし全般」で子どもたちを捉えていかないと一人一人の見方や考え方を理解できず、教師が支援することもできないと考えているためだ。こうした「子ども理解」に徹することは教育課程の基盤となっているだけではなく、同時に教師たちの学びにもつながっている。堀川小学校では「子ども理解」がなければ、教師は成績処理ができないし、授業の指導案も書けない。いずれも若手教師にとっては大きなハードルだ。堀川小学校に赴任した教師が「子ども理解」に向き合う姿を通して、「教師の学び」を考えたい。

富山市立堀川小学校の教育課程では、子どもが自分自身の関心を追究する「ひとり学習」とお互いの考えを聞き合う「集団過程」を往還しながら学びを深めていくが、学びのスタートとゴールはいずれも「ひとり学習」である。一方で、外部に公開される教育研究実践発表会では、一般的な授業スタイルで子どもたちが活発に発言する「集団過程」に目を奪われがちだ。しかしながら、取材を進めるうちに、堀川小学校の教育課程を理解するためには、「ひとり学習」を支える教師たちの「子どもの姿の捉え方」に大切な鍵があることが分かってきた。子どもたちが一人一人違う見方や考え方をしていることを教師が素直に受け入れることから、「ひとり学習」が始まる。そこに「個別最適な学び」を支える学習指導の原点を見せられたような気がした。そんな堀川小学校の実践を私なりの視点でお伝えしたい。

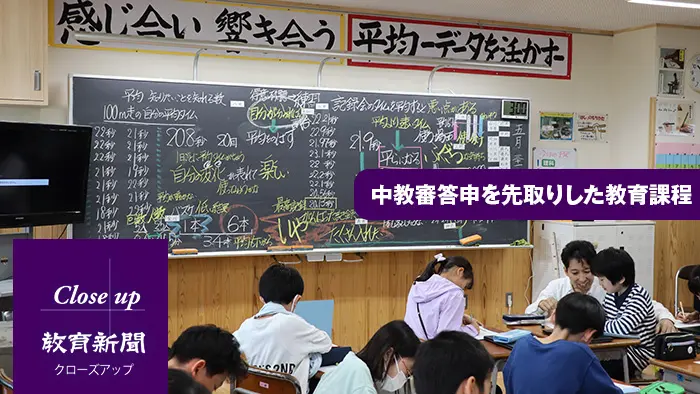

「個が育つ教育経営」を目指している富山市立堀川小学校では、子ども同士の「聞き合い」を通じて「個」の追究を深めることが教育課程を支える根幹ともなっている。そこで重要な役割を果たしているのが、毎朝20分間の「朝活動」に続き、授業が始まる前にクラス全員が参加する「くらしの時間」だ。くらしの時間では「聞き手が主役」と位置付けられ、日常生活の出来事を通して、発話者となった子どもの見方や考え方をクラス全体でじっくりと聞く。聞き手の子どもたちは時には質問をしながら発話者の心の背景を知り、その子と比べながら自分の生き方を深めていく。他者の話をきちんと「聞く力」を身に付け、そこから「個」の追究を広げていく一連の教育課程は、中教審答申が描く「自立した学習者の育成」にもつながるアプローチにも思えた。

富山市立堀川小学校では、子どもが自分自身の関心を追究する「ひとり学習」とお互いの考えを聞き合う「集団過程」を往還しながら学びを深める授業の実践を長年にわたって積み重ねてきた。取材してみると、堀川小学校は「くらしをみつめ 追究する子ども」を掲げ、授業だけではなく、学校の教育活動全体をもっと広く捉えて日本型学校教育の強みとなってきた全人的な教育に取り組んでいることが理解できた。そのための4本柱の一つが「朝活動」である。朝活動の中で子どもは自己決定して周囲の環境に働きかけ、積極的に「他」と関わっていくことを通じて、自分の生き方を深めていく。堀川小学校が続けてきた教育実践の全体像を知りたくて、石坂友輔・教務主任に説明をお願いした。

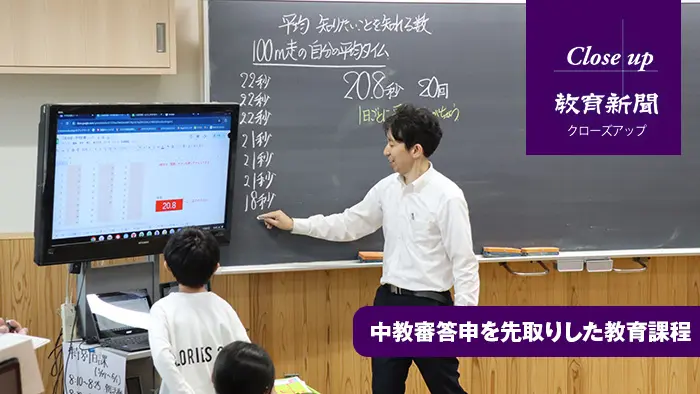

富山市立堀川小学校は、子どもが自分自身の着眼点に基づいて進める「ひとり学習」と、子どもたちがお互いの考えを聞き合う「集団過程」を往還しながら、それぞれの学びを深く追究していくという独自の教育実践を数十年にわたって積み重ねてきた。その姿は、中教審答申がこれからの教育課程の基本コンセプトとして掲げる「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の一体的な充実」という考え方を先取りし、具体的な実践を磨き上げているようにもみえる。5月31日と6月1日に行われた同校の教育研究実践発表会を通して、堀川小学校の取り組みをシリーズで紹介したい。第1回では「聞き合い」による授業の風景をプロローグとしてお届けする。