富山市立堀川小学校(石田和義校長、児童数577人)では、子どもが自分自身の関心を追究する「ひとり学習」とお互いの考えを聞き合う「集団過程」を往還しながら学びを深める授業の実践を長年にわたって積み重ねてきた。取材してみると、堀川小学校は「くらしをみつめ 追究する子ども」を掲げ、授業だけではなく、学校の教育活動全体をもっと広く捉えて日本型学校教育の強みとなってきた全人的な教育に取り組んでいることが理解できた。そのための4本柱の一つが「朝活動」である。朝活動の中で子どもは自己決定して周囲の環境に働きかけ、積極的に「他」と関わっていくことを通じて、自分の生き方を深めていく。堀川小学校が続けてきた教育実践の全体像を知りたくて、石坂友輔・教務主任に説明をお願いした。

堀川小学校の始まりは学制が発布された明治初期にさかのぼり、今年で創立150年を迎えた。授業研究は1915(大正4)年、富山県師範学校女子部の附属小学校代用となった時にスタート。1929(昭和4)年に第1回教育研究実践発表会が開催された。この発表会は現在も続いており、今年で95回目を迎えている。

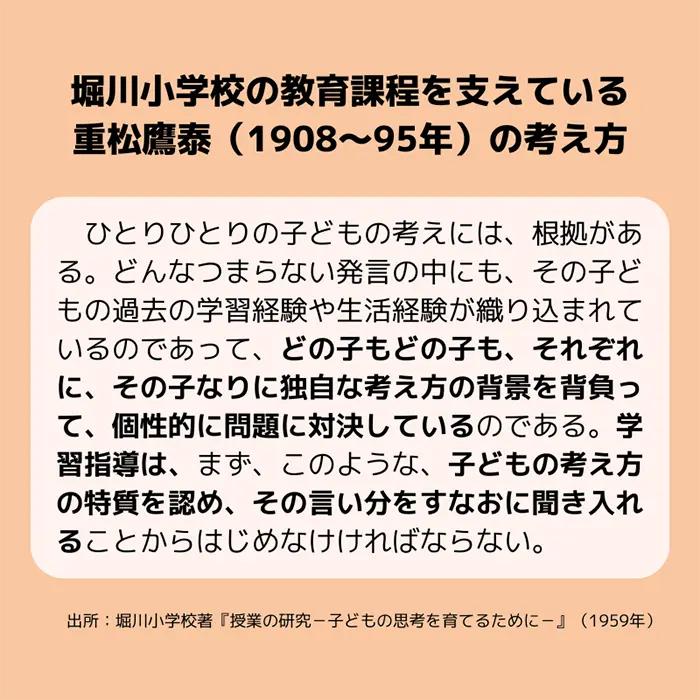

「研究として非常に深まってきたのは、重松鷹泰先生のご指導を仰いだところにある」。石坂主任が名前を挙げた重松鷹泰(1908-95年)は、敗戦で占領下にあった文部省でいわゆる戦後社会科の創設と学習指導要領に関わり、奈良女子高等師範学校附属小学校(現在の奈良女子大附属小学校)の主事として「奈良プラン」という教育計画を確立。その後、名古屋大教育学部教授などを歴任した。教育方法論の専門家として知られる。

石坂主任は1959年に発行された堀川小学校の著書『授業の研究―子どもの思考を育てるために―』に収められている重松の言葉を紹介し、「この文章が全てを表している」と話した。

「子どもは1人1人が違う。それぞれに独自な考えの背景を持っていて、個性的に問題を解決しようとする。まずわれわれ教師はそれを認めて、その言い分を素直に聞き入れることから始めよう、ということだ。子どもは1人1人が違うものであって、それぞれが尊厳を持った学習者であることを大事にする。そこを出発点にしている。大事にしているところはいまも一緒だ」

堀川小学校の教育目標は「自主創造~くらしをみつめ 追究する子ども~」であり、その実践を支える主標として「個が育つ教育経営」を掲げている。こうした堀川小学校の教育活動について石坂主任は「『個発個着』と言われる。個別の『個』から発して、『個』に帰ってくることを大事にしている。そこが特徴的で、『個別最適な学び』との接合点として注目されているところだと思う」と説明する。

「ひとり学習」と「集団過程」の往還による授業も、子ども一人一人による「個」の学びを追究していくことが目的になっており、学校の教育活動全体を通して子ども一人一人の「個」が主役であることが徹底されている。日本型学校教育の強みである全人的な教育に力を入れて取り組んでいるのだが、重視しているのは集団のパフォーマンス向上ではなく、「個が育つ」ことなのである。

子ども一人一人の「個」を主役にしていくために、堀川小学校はどのような教育課程を組んでいるのか。全体を貫くのは、子どもたちが「自分で自分のくらしをつくる」という考え方だ。

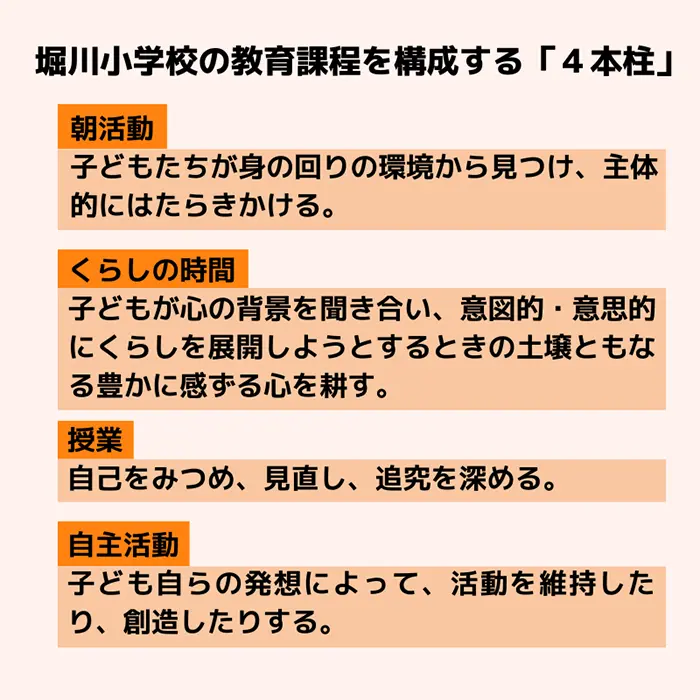

「子どもが主体的にくらしをつくり、自分の生き方を深めていくためには、具体的にどのような姿になるかというと、自然、文化、人、もの、出来事といった自分の周りのある『他』に心をつなぎ、それを吟味し続けることを通して、自分の生き方、考え方、感じ方を育て、自己を深めていくことになる。だから、堀川小学校の教育課程には、子どもが『他』というものに対して、自ら関わっていけるようなものが4つ並んでいる」

石坂主任はこう話しながら、①朝活動②くらしの時間③授業④自主活動――が教育課程の4本柱になっていることを説明した。教育研究実践発表会の中で取材した堀川小学校のあるOB教師はこの4本柱について「子どもたちが自分の周りに興味や関心を持ち、自分の見方や考え方を育てていくための手だてとして、堀川小学校では4つの教育課程を用意している。そこを手掛かりに、子どもたちは自分の生き方を深めていくことができる」と話していた。

堀川小学校の教育課程は毎日、午前8時10分から20分間の朝活動でスタートする。掃除をやっている子どもたちが多いが、ルールや割り振りが決まっているわけではない。自分でやりたいことを見つけ、ホワイトボードに自分のやりたいことを書き、自分の名前入りのマグネットを貼れば、あとは自分で活動をスタートさせればいい。

5月31日と6月1日に行われた教育研究実践発表会も、こうした朝活動から始まった。私が校内を見学していたところ、1年生が使うトイレで洗面台や便器を熱心にブラシで掃除していた3人組の男子児童がいた。トイレ掃除を選んだ理由を聞いてみると、「きれいに使ってくれると、うれしいから」とよどみなく答えてくれた。ただ、初めて会った新聞記者が子どもたちに話しかけてみても、それ以上に会話は深まらず、その子たちが朝活動でトイレ掃除を選んだ背景にあるストーリーや活動の発展状況を十分に聞き取ることはできなかった。そこで石坂主任に朝活動の狙いや具体的なエピソードを説明してもらった。

石坂主任によると、朝活動で子どもたちが何をやろうとするかは、発達段階や子どもの背景によってまったく違ってくる。ポイントは「環境に対して自分が働きかける時間」であること。環境に働きかけるとは、周りのある「他」に自分から関わっていくことを通じて、自分の生き方を深めていく学びのプロセスを意味しているらしい。

朝活動を毎日続けていると、教師たちが想定していなかったような創造的な時間にする子どもも出てくる。例えば、自然が多くて、あまり人の手が入っていない南門を整えようとした子どもがいた。いろいろ手を加えていくうちに「ビオトープがあったらいいのではないか」と考え、生態系を学びながら自分で作ってしまったという。ベランダを掃除していた子どもは「ここが憩いの場になったらいい」と言って、自分でベンチを作った。

こうした朝活動について石坂主任は「自分が整えたいところに関わっていく中で、子どもがそれぞれ自分で持った目当てを大事にしていってあげると、いろいろな活動が発展していく」と話す。

では、朝活動での教師の役割は何だろうか。「目当ては子どもがそれぞれ持つものなので、教師から目当てを言うことはない。教師は、一人一人の取り組みを見ながら支援する。『すてきだね』と価値付けしながら、『こんなことはどう?』と取り組みを吟味していくように働きかけていくことが多い。その子がやってみたいことをどんどん膨らませてあげるところが大きいかもしれない」と石坂主任は答えた。子どもたちがとんでもないことをやりたいと言い出しても、教師がすぐに否定することはない。教師が丁寧に見取りながら支援や価値付けをすることで、子どもたちは自分で目当てを考え、時には友達と相談したり協力したりしながら、その目当てを実現できるように活動を広げていく。

ここでも徹底して子ども一人一人の「個」が重視される。こうした子ども一人一人に対する教師たちの見取りは、授業など他の教育課程にも生かされていくことは言うまでもない。こうやって日本型学校教育が強みとする「全人的な教育」が支えられていることを感じ取れた。

朝活動で職員室前の廊下を毎日一人でこつこつと拭き続け、今年3月に卒業した6年生女子のエピソードも深みがあった。その女の子は「先生たちを元気づけたい」と考えて、廊下を掃除しながら、顔を合わせた教師たちに必ずあいさつしていた。石坂主任は「学校に対する気持ちがすごく強くて、学びに対する満足感も高い子どもで、『先生たち、元気がなさそうだから』と言っていた。活動を通して声を掛けてもらったり、いろいろな先生の顔を見たりすることが楽しくて、充実感をもっていたと思う」と話した。

そこから、思わぬ展開があったという。女の子の活動をすてきだと思った1年生の担任教師がその活動を自分のクラスで紹介したところ、何人かの1年生が6年生の女子に「弟子入りする」と言って、朝活動の時間に一緒に職員室前の廊下を掃除するようになった。

「1年生たちが『教えてください』と言ってきたそうだ。6年生の女の子は『こうやってやったらいいよね』とか言いながら1年生と関わっていた。最終的に1年生たちは『あんな師匠のようになりたい』と言っていた。6年生の女の子はそれがすごくうれしくて、ますます充実感をもってやっていた」。こう話した石坂主任は「それは1年生の担任が心くばりをしたから生まれた関わり合いだった」と加えた。その子の担任以外であっても、教師はいろいろな形で子どもたちの背中を押している。

教育課程としての朝活動の意義について、石坂主任は「掃除によってきれいになるかどうかよりも、その子の目当てがしっかり消化できるかどうか、やりたいことが自己実現できるかどうかが、重要なところだ。そういった意味では、朝活動は自己決定できる場所になっていることも大事だと思っている」と説明する。

こうした朝活動の取り組みを取材しながら、私は小学6年生時点で「自然体験」や「社会体験」をしている子どもは、20歳までの時点で「精神的回復力」「がまん強さ」「精神的健康」といった非認知能力が高いという、文部科学省が2023年3月にまとめた01年の出生児2万人の追跡調査「21世紀出生児縦断調査特別報告」(※)を思い浮かべていた。職員室前の廊下を毎日一人でこつこつと拭き続け、1年生たちから「あんな師匠のようになりたい」と言ってもらった6年生の女の子は、この朝活動の体験を通じて、非認知能力を大いに高めたのではないだろうか。その体験は学習指導要領が掲げる「生きる力」につながるように感じられた。

堀川小学校では、こうした自己決定を重視した朝活動をさまざまな体験活動につなげ、それを何十年にもわたって教育課程の一部として実践してきた。学校現場で子どもたちと毎日向き合っている教師たちにとっては、21世紀出生児縦断調査の結果は、データがずいぶん後から自分たちの実践に追い付いてきた、ということなのかもしれない。

「自分が子どもの頃に、この朝活動の時間があったらよかったのに、と思う」。石坂主任はこう言って笑顔をみせた。そして、「教師がアンテナを張って、この子がどんな思いで関わっているのか、何をしようとしているのかを感じ取って働きかけていかないと、朝活動は形だけのルーティンになったり、タスク化したりしてしまう。朝活動が形骸化していかないように気を付けなければいけない」と表情を引き締めた。

※21世紀出生児縦断調査(01年出生児)特別報告はこちら