「個が育つ教育経営」を目指している富山市立堀川小学校(石田和義校長、児童577人)では、子ども同士の「聞き合い」を通じて「個」の追究を深めることが教育課程を支える根幹ともなっている。そこで重要な役割を果たしているのが、毎朝20分間の「朝活動」に続き、授業が始まる前にクラス全員が参加する「くらしの時間」だ。くらしの時間では「聞き手が主役」と位置付けられ、日常生活の出来事を通して、発話者となった子どもの見方や考え方をクラス全体でじっくりと聞く。聞き手の子どもたちは時には質問をしながら発話者の心の背景を知り、その子と比べながら自分の生き方を深めていく。他者の話をきちんと「聞く力」を身に付け、そこから「個」の追究を広げていく一連の教育課程は、中教審答申が描く「自立した学習者の育成」にもつながるアプローチにも思えた。

5月31日と6月1日の2日間行われた堀川小学校の教育研究実践発表会で、私は「くらしの時間」を2つの学級(5年1組と2年1組)で見学することができた。ちょうど堀川小学校から徒歩20分ほどにある日枝神社の春季例大祭、「山王まつり」の開催時期と重なっていたため、どちらの学級でもお祭りの楽しみが話題になった。

印象的だったのは、教師から発話者に指名された子どもは自分が話したい内容を話しきるまでじっくりと発言していくことだ。その話の内容に対して同級生から質問や意見が出て、それに発話者が答える。発話者が何を話したいのか、どんなことを考えているのか、やりとりを通じてだんだん同級生に伝わっていく。その間、話の中心にいるのはずっと発話者となった子どもであり続ける。

5年1組では、元気いっぱいの男の子が指名され、お祭りの屋台に並ぶ射的の魅力を話した。「毎年、だんだんうまくなってきている」と言いながら、どうすれば的に当たるのかを熱心に解説し、今年は大きな景品を狙いたいと気持ちを込めた。どんな景品がとれるのか、どうしてそんなに射的が好きなのかと質問が相次ぎ、男の子は自分の考えを丁寧に答えていった。発言を求めた女の子からは「私は射的をやったことがない」という声も出た。担任の馬場剛教諭が理由を聞くと、「お母さんが『射的はどうせ当たらない。くじの方が何か当たるからいい』と言うから、お祭りではいつもくじをやっていた。でも、話を聞いて、私も射的をやってみたいと思った」と発話者の男の子に気持ちを寄せていた。

2年1組では、指名された男の子が「家族でお祭りに行くことを楽しみにしている」と発言。担任の犀川かい教諭が「お祭りでは何を楽しみにしているの?」と聞くと、「綿菓子…」とはにかみながら答えた。他の子どもたちからも「リンゴ飴でしょ、射的でしょ」と次々に挙がった。次に指名された男の子は「友達と一緒にお祭りに行く。それが楽しみ」と話し、お祭りを心待ちにしている最初の発話者に心を寄せた。犀川教諭に理由を聞かれると、「だって、友達と一緒にお祭りに行くのは初めてだから」と説明した。これを聞いて、反射的に「ずるい!」と声を出し、感情をあらわにした男の子がいた。犀川教諭がその子を指名して「なぜ、ずるいと思うの?」と穏やかに聞くと、男の子は「僕の家では、お祭りはお父さんと一緒にいかなければならないことになっている。僕は友達とお祭りにいけない」と一気に話した。

堀川小学校の各学級では、こうした「くらしの時間」を毎朝20分間、授業の前に必ず行っている。ただ、正直なところ、子どもたちが話す内容はそれほど深まらず、特に2年生のように低学年では、頼りないように思えた。「くらしの時間」が何のためにあるのか、初めて見学する私はすんなりと理解できなかった。

「くらしの時間はテーマトークではありません」。私の感想を聞いた石坂友輔教務主任は、即座にこう返してくれた。私が見学した2つの「くらしの時間」は、山王まつりというテーマについて深めていくことが目的ではないという指摘である。私は基本的なところで認識違いをしていたらしい。

「くらしの時間は、お互いの心の背景を聞き合う時間。話の内容を深めていくことに課題があるのではなく、その子のことをとにかく分かろうとすることが目的になる」と石坂主任は説明する。「発言者以外の子どもたちには『この時間は、話をしている〇〇さんのことを分かる時間だよ。しっかり言い切るまで聞きましょう。気になることやもっと聞いてみたいことがあったら、お尋ねしてください。聞いて分かって、感じて思うことがあったら、手を挙げて話していいですよ』と伝えている」そうだ。発話者には「話を言い切らせてあげたい」という。

授業後の研究協議で、5年1組担任の馬場教諭にこの日の「くらしの時間」のねらいを聞いてみた。私が5年1組を見学したときには、指名された男の子が射的の話を持ち出したのだが、馬場教諭は「あの男の子は(くらしの時間の直前にやった)朝活動の時間に、毎朝、1人だけで1年生のところに行っている。きょうは『朝活動で1年生からいろいろ聞かれた』とうれしそうに話していたので、くらしの時間は『これかな』と思って、指名したのだけれど…。『何を話してもいい?』と聞くから、『いいよ』と言ったら、射的の話だった。あれれ、と思った」と声を立てて笑った。子どもたちの動きをよく見取った上で男の子を指名したものの、予想外の展開になってしまったらしい。

馬場教諭は「くらしの時間は、授業とは違って、子どもたちが何を言うか分からない」と語り、エピソードを一つ紹介してくれた。

「射的について話した男の子は最近、おばあちゃんを亡くしている。やんちゃな男の子なのだけれども、そんな彼におばあちゃんはとても良くしてくれたと言っていた。そのことをくらしの時間で話してくれたのだが、それを聞いていた別の男の子がもう涙を流しながら『僕は3歳でおじいちゃんが死んだ。人が死ぬということを、そのとき初めて知った』と、3歳の時の出来事をはっきり覚えているかのように語ってくれた。単に悲しいだけではなく、心の中からあふれ出るような言葉で、5年生でこんなに深い話ができるのかと私は感動した。その姿を見て、他の子どもたちも、きっと何かを考えていたと思う。射的のことだったり、命の話だったり、くらしの時間は本当にいろいろな展開になっていく」

こうしたくらしの時間は、子どもたちの学びとどのような関係があるのだろうか。馬場教諭は「くらしの時間は『聞き合い』を目指している。人の話を聞きながら自分自身を振り返っていくことに意味がある。ただ聞いているだけのようにみえても、子どもたちは自分と比較する中で、自分が気付いていなかった見方に触れたり、こんなふうに感じるのかと自分の考えを広げていったりする。自分とは全く違うことを感じる誰かがこの教室にいて、そんな一人一人を大事にしたいと感じることもあると思う」と説明した。

「人の話を聞き、それと比較しながら自分の見方や考え方を見直す」というアプローチは、堀川小学校の教育課程を支える基本的な骨格になっているようにみえる。これは授業に当てはめれば、第1回で説明した「ひとり学習」と「集団過程」の往還のうち、「集団過程」で顕著に表れる。石坂主任に整理して説明してもらった。

「くらしの時間では『聞き合い』が大事なので、私たち教師としては『聞き手が主役』ということを強く意識している。発話者の発言内容をどう拾うか、どう広げるかではなく、その発言者の心の背景を見つめ、どうしてその子が何を言っているのかがちゃんと分かれば、聞いている側は「ああ、そうなんだ」と共感したり、「えっ、そうなの?」と疑問に思ったりする。そこから自分と比較できたり、感じられたりすることがたくさん出てくる」

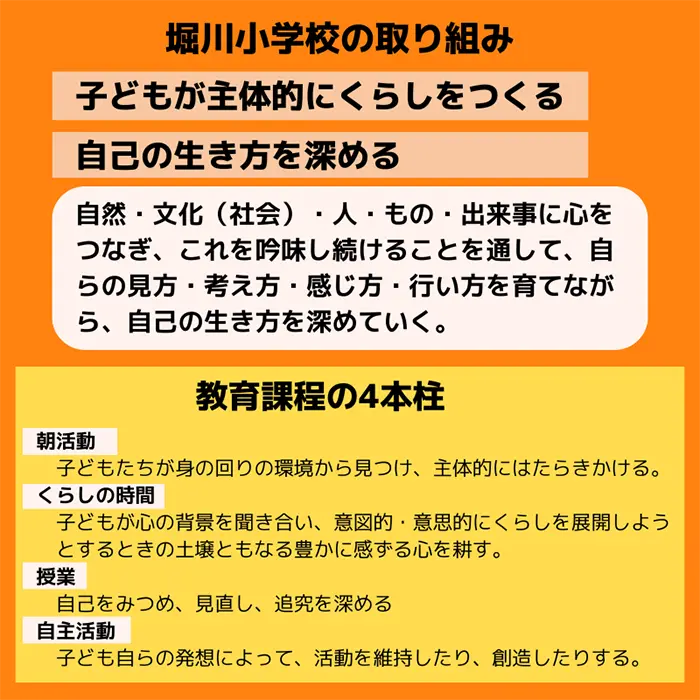

堀川小学校の教育課程では「子どもが主体的にくらしをつくる」「自己の生き方を深める」を掲げ、「自然・文化(社会)・人・もの・出来事に心をつなぎ、これを吟味し続けることを通して、自らの見方・考え方・感じ方・行い方を育てながら、自己の生き方を深めていく」と説明している。その教育課程の実践を支える4つの柱が「朝活動」「くらしの時間」「授業」「自主活動」という位置付けになっている。

「『自然・文化(社会)・人・もの・出来事』というものは、子どもたちにとって『他』になる。くらしの時間では、同じクラスにいる仲間の話をきっかけにしながら、その子そのもの、その子の言っていることや感じていることを自分と比べて自分を見つめていく。そうやって『他』を契機に自己を見つめ、見直すところが堀川小学校の教育課程の根幹を成していると思う」と石坂主任は説明する。

くらしの時間はクラスの仲間という他者との「聞き合い」であっても、それは結局、子ども一人一人が自分自身を深めていく「個」の追究につながっていく。

堀川小学校では、竹田正雄校長時代に著書『生きかたが育つ授業』(1984年)を発刊したころから「くらしの時間」の前身である「くらしの確かめ」が始まり、子ども一人一人の「個」を育てていく上で、子どもたちによる「聞き合い」を重視した教育方法がだんだん確立されていったという。

こうした石坂主任の話を聞きながら、堀川小学校が何十年にわたって積み重ねてきた教育研究は、2021年1月の中教審答申で描かれた「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の一体的な充実」と重なるように、私には感じられた。「個」を追究する「ひとり学習」は「個別最適な学び」に通じるし、「聞き合い」を重視した「集団過程」は「協働的な学び」の一形態のように思える。その上で、両者は互いに往還しながらも、行き着く先は「ひとり学習」による「個」の追究だという堀川小学校の考え方はとても示唆に富んでいる。「聞き合い」を大切にしながらも、子ども一人一人による「個」の追究を教育目標に据える教育観は、学習指導要領が掲げる「主体的・対話的で深い学び」と中教審答申が描く「自立した学習者の育成」を何十年も前から先取りしてきたようにもみえる。

「大事なのは、『他』を契機に自己を見つめ、見直すことによって、『個』の追究につなげていくこと。くらしの時間でも、授業でも、これは変わらない」

堀川小学校の教育課程の意味合いについて、実践の積み重ねに裏付けられた石坂主任の説明はシンプルで力強かった。次回は授業について深掘りしていきたい。