2020年度から小学校で「5、6年生の外国語の教科化」と「3、4年生の外国語活動」が全面実施となる。現場ではすでにさまざまな対策が採られているが、依然として不安の声も多い。

千葉市では18年度から3、4年生の外国語活動を先行実施。5、6年生でも教科化を見据えた指導を実施している。中でも同市立小中台南小学校(風間政章校長、児童507人)は、16年度から外国語教育の指導力向上を研究・研修の中心としてきた。同校の調査では95%の児童が「外国語活動が好きだ」としている。指導の内容や方法をどう工夫し、教員の不安をいかにして払拭(ふっしょく)したのか、取材した。

同校が校内で外国語教育の研究・研修を実施するようになって4年目を迎えた。低学年は15分のモジュール学習を中心とし、中学年以上はモジュール学習と45分授業を組み合わせて、「思いを伝え合う」ことのできる子供の育成を狙いに実践を重ねてきた。

注目すべきは「合言葉」。中学年では「クリアボイス(聞きやすい声で)」「アイコンタクト(目を見て)」「スマイル(笑顔で)」から「クリアイス」を、高学年ではこれに「リアクション(反応して)」「リピート(繰り返して)」を加えた「クリリアイス」を合言葉としている。どのように相手とやりとりすれば良いのか、児童に具体的なイメージを持たせる効果があるという。

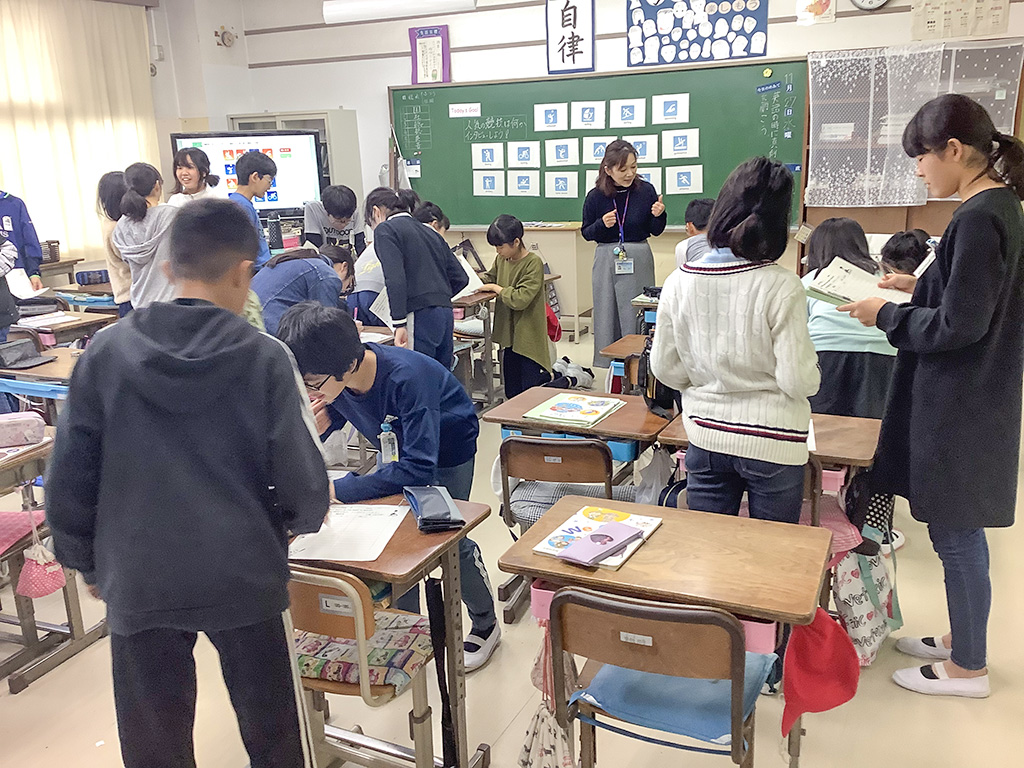

ある日の6年生の授業では、「オリンピックの人気の競技は何か」をテーマに互いに英語でインタビュー。児童はクリリアイスを実践し、楽しみながらコミュニケーションを図った。ジェスチャーも交えながら気持ちを伝えようとする意欲、相手の気持ちを読み取ろうとする態度が見て取れた。

笹本博紀教頭は「単純に会話のスキルを習得するのではなく、相手に伝えたいという気持ちや、相手の話を聞く力、相手に通じるように話そうと努める子供を育てたい」と語る。

同校の調査では、「授業内容を理解していると感じるか」という問いに、「している」と答えた児童は全学年で90%以上に上るという。研究推進の中心を担う窪田美幸教諭は「低学年から取り組んでいることが非常に大きい。音声やリズムに慣れ親しむ素地(そじ)を養い、中学年以降の外国語活動へスムーズに移行できている」と分析する。

窪田教諭は文科省の英語教育推進リーダーの研修を受けた経験を生かし、16年度から校内で毎月開いている、指導力向上のための実技研修をけん引してきた。外国語に苦手意識のある教員が自信を持って指導に当たれるよう、工夫をこらしてきたという。

「『全部やろう』とするのではなく、『ここだけは押さえるべきだ』というポイントを意識しながら、担任が1人でもできる指導を目指した」と話す窪田教諭。「オールイングリッシュにこだわらず、クラスルームイングリッシュを積極的に使わせるよう意識している。担任には『うまくできなくても、英語を使ってみよう』という姿勢を示す手本となるよう伝えてきた」と振り返る。

「継続してきたことが実った」と感じたのは18年度。教員を対象に実施した校内の調査で、「前向きに外国語活動の指導に取り組むことができた」という問いに「とてもそう思う」と答えた教員が、16年度には33%だったのが、18年度には84%まで上昇したという。「まあまあそう思う」の8%を合わせると実に92%の教員が、前向きに取り組めていることが分かる結果となった。

また、同校では研究授業を全学級で実施。学年の垣根を越えて授業を見学し合い、全教員で改善策を話し合ってきた。「皆で教え合い、高め合える環境づくりを大事にしてきた」と窪田教諭は言う。校内で協働体制が構築でき、意欲と共に指導力も着実に向上した。笹本教頭は「今後も外国語教育に限らず、さまざまな課題に『チーム学校』として対応していきたい」と期待を込める。