特別支援学校に通う生徒らが生活を通して感じた課題を分析し、解決に向けた提言などを発表する「ミラコン2021~未来を見通すコンテスト~プレゼンカップ全国大会」が12月16日、東京都世田谷区の都立光明学園で開かれた。全国から選ばれた7つのブロックの代表者が、学校内外での体験に触れながら社会を変えたいとの思いを力強く訴えた。

この大会は、肢体不自由特別支援学校に通う生徒たちの学び続ける力の育成や社会的自立に向けた成長を促そうと、全国特別支援学校肢体不自由教育校長会が主催し、今年で4回目。応募総数87作品から全国7ブロックごとに選ばれた7人が、オンラインで5分間のプレゼンを行い、表現力と熱意、説得力、独創性の4つの観点から審査を受けた。

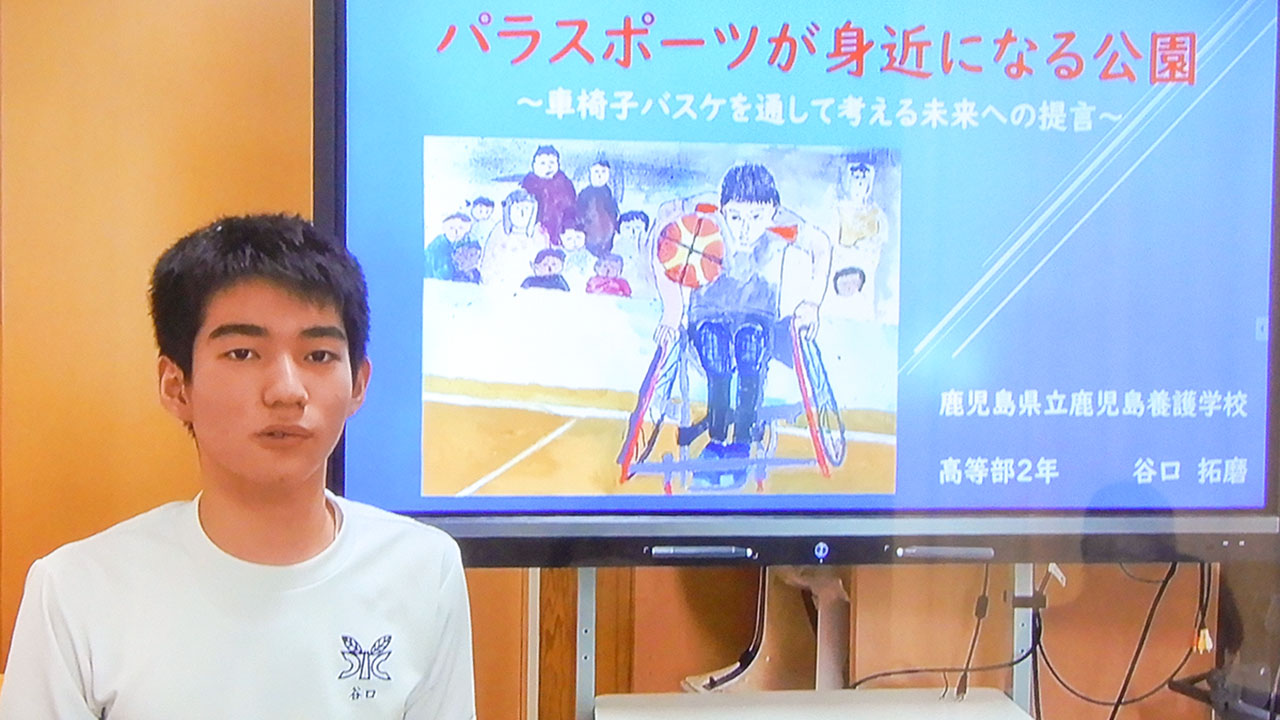

「僕が一番情熱をもっているのは勉強、ではなくて車いすバスケットボールです」

最優秀の文部科学大臣賞を受賞した九州・沖縄ブロック代表の谷口拓磨さん(県立鹿児島養護学校2年)は、こんな切り出しで会場の笑いを誘った。

体験教室に参加して車いすが激しくぶつかり合う激しさに怖さを感じながらも、シュートが決まったときの爽快感に「ドはまりしました」と語る谷口さん。練習を重ね、九州の選抜チームの選手となったが、「思いきり練習できる場が少ない」という壁に直面した。バスケットコートがある公園はあるものの地面が砂で車いすを操作しづらく、シュートを外すとボールが道路まで転がる恐れもある。そこで提言したのが「パラスポーツを思いきりできる安全な公園の普及」。地面をゴム製にし、周りに遊具なども置いて、一般の人も車いすバスケットを間近で見て楽しめる公園を普及させたいとの思いを語った。「障害のあるなしにかかわらず共に楽しめる、パラスポーツが身近になる公園がどんどん広がってほしい」と訴えた。

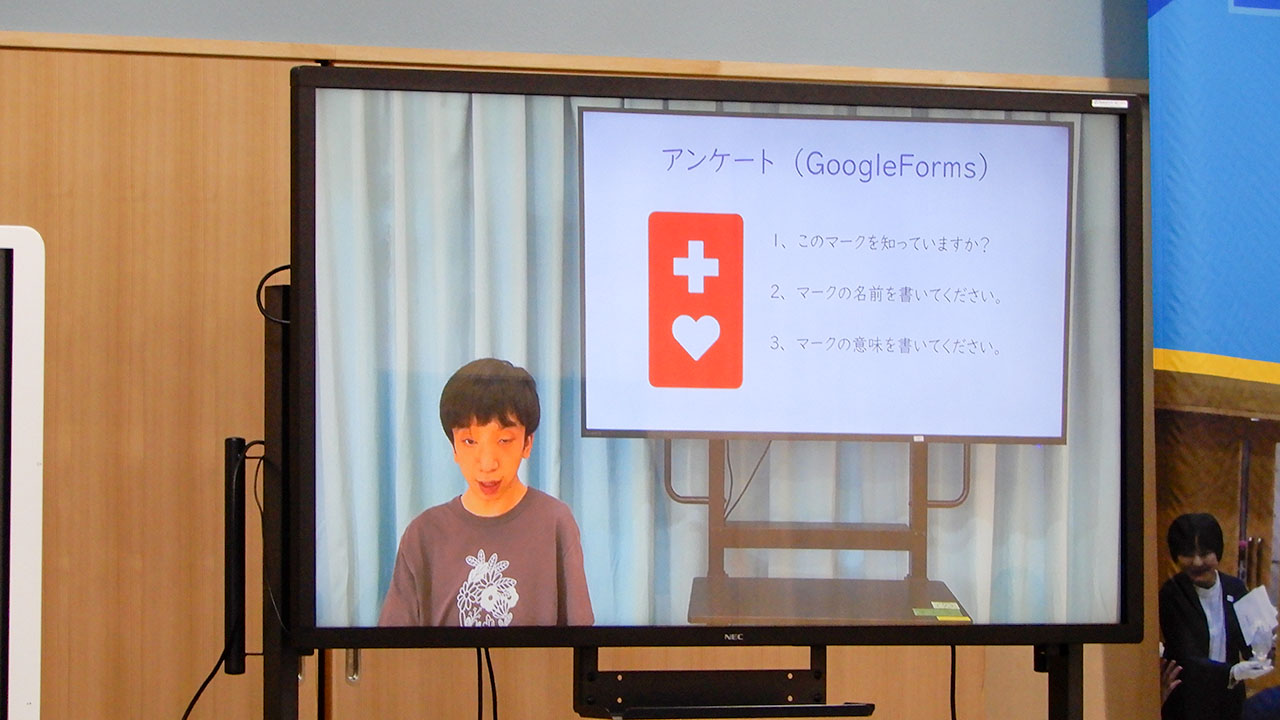

外見では分からない「内部障害」のある近畿代表の大岩凪さん(県立奈良養護学校3年)は、外出時に携帯している「ヘルプマーク」(周囲からの援助や配慮が必要な人であることを表す)が、どれくらい理解されているかを調べてみた。「体調が悪くて優先座席に座りたいときに、周りの人がヘルプマークを知っているか不安に思った」ことがきっかけだった。

グーグルフォームで校内アンケートを行ったほか、自らヘルプマークを携帯する様子を収めた動画を作成してSNSのタイムラインに投稿し、「知っていますか」と呼び掛けた体験を披露した。その上で、「スマホで支援してくれる人と支援を求めている人をマッチングするアプリがあると便利」と提案。大岩さんは奨励賞(3位)を受賞した。

北海道・東北代表の長谷川宙さん(北海島岩見沢高等養護学校2年)は、小学5年生のとき、地域の小学校に車いすの児童も使える机や身障者用トイレなどを整備してもらって、特別支援学校から転校したときの体験を語りつつ、予算面などから障害者が普通学級に通うことに否定的な声も聞いたことに触れながら、「インクルーシブ教育は障害者だけが関係するのでなく、障害者が社会により貢献し、全ての人が助け合える社会を作るために必要だと思う」と強調。

「将来は一般企業で障害があっても健常者と肩を並べて働ける実績を作る。障害の有無に関係なく、みんなで助け合う社会にしていく」と力強く決意を語った。長谷川さんには、観客賞と熱意賞が贈られた。

この他にも、地元の商業施設からの帰りに土砂降りにあい、介護タクシーを利用しようとしたが稼働時間外と言われ、びしょぬれになった経験から、「障害者が夜間でも安価で利用できるタクシーを考えてほしい」との訴えや、兄と外出した際に利用した多目的トイレが車いすでは利用しづらく、具体的な改善点を示して安心して利用できるトイレの整備を求める提言など、参加した生徒それぞれが実体験をもとにプレゼンした。

講評に当たった文科省特別支援教育課の菅野和彦特別支援教育調査官は「主体的に行動している姿を感じた。皆さんのプレゼンが大きく社会を変えていく提案になると思う。今はSNSなどで家にいても発信できる時代であり、自分の可能性や能力をますます発揮してほしい」と言葉を送った。