公立中学校「等」における、休日の運動部活動を地域に移行する方針をスポーツ庁の検討会議が提言した。この中には、特別支援学校の中等部も対象に含まれ、提言では障害のある生徒への対応や障害者スポーツ指導員の資格取得の促進などが明記されている。一方で、特別支援学校の部活動の実態は多様で、障害のある生徒のスポーツ環境の整備には課題もある。パラリンピック東京大会を通じて、さまざまな人にスポーツの価値が再認識されてから約1年。日本のスポーツ環境を大きく変える可能性のある運動部活動の地域移行を進める上で、忘れてはいけない障害のある生徒の存在に着目する。

夏の日差しが降り注ぐ横浜市郊外のグラウンドに、さまざまなユニフォームを着た中高生が集まっていた。この日は知的障害のある中高生に硬式野球を指導する「甲子園夢プロジェクト」の通算13回目の練習会。昨年3月下旬に行われた初めての練習会では10人ほどだったメンバーも、活動が知られるにつれて40人近くに増えた。関東地方だけでなく、北海道や東北、東海、関西から参加する生徒もいる。

知的障害のある生徒は、運動能力の面で他の生徒と何ら変わらないにもかかわらず、「危険だから」などの理由で特別支援学校に硬式野球部が設置されているケースはほとんどない。子どものころに憧れた甲子園につながる道すらもない。そんな現状を変えたいと、このプロジェクトを立ち上げたのが東京都立青鳥特別支援学校の久保田浩司教諭だ。

久保田教諭は「『硬式野球はこの子たちには危ない、無理だ』というのは勝手な思い込み。一度でも生徒が白球を追う姿を見てくれたら、応援したくなるはずだ。プロジェクトが始まってから、普通の高校の野球部から合同練習の誘いが来るようになった。最初はお互いに身構えているけれど、練習が始まれば障害の有無なんて関係ない。お互いに教え合ったり、高め合ったりして、野球をする喜びを分かち合っている」と、変化の兆しを感じ取っている。

練習会の最後には、チームに分かれて実戦形式のミニゲームが行われた。3アウトか3点を取ったらチェンジ、バッターボックスには、高さ調節のできる支柱を置き、バッターはその上に載せたボールを、ピッチャーの投球モーションに合わせて打つ。技術力や体格が違っても、みんなが野球を楽しめるようにする工夫だ。

初めて練習会に参加したという生徒は「楽しかった。野球ができて幸せだ」と興奮した様子でベンチに戻ってきた。メンバーともすっかり打ち解けることができたようで、練習が終わった後も仲間と野球談議に花を咲かせていた。

この日はもう一つ、うれしい報告もあった。メンバーの一人である愛知県立豊川特別支援学校3年生の林龍之介さんが、7月に行われた甲子園予選の愛知県大会で、連合チームの一員として初出場を果たしたのだ。「とにかく練習してきた通りに振っていこうと決めていた。バッターボックスから眺める球場の景色は、スタンドから見るよりも広かった」と林さん。この日のミニゲームでも林さんは3回に同点2ランを放ち、努力の成果をメンバーに示した。

林さんは中学校の特別支援学級に在籍していたが、野球部には入らなかったという。しかし、3年生のときに甲子園を見て、野球をやりたいという気持ちが高まった。プロジェクトと合同練習をやった同じ愛知県内にある同朋高校野球部に自ら連絡を取り、練習にまぜてもらうなど、野球を通じて行動力も身についていった。

「卒業した後も、野球は続けていきたい」と語る林さん。プロジェクトの夢は、一歩ずつ現実に近づいている。

野球部のような中学校や高校では一般的な部活動が置かれていないことだけでなく、さまざまな障害のある生徒がいる特別支援学校の部活動は、実に多様だ。

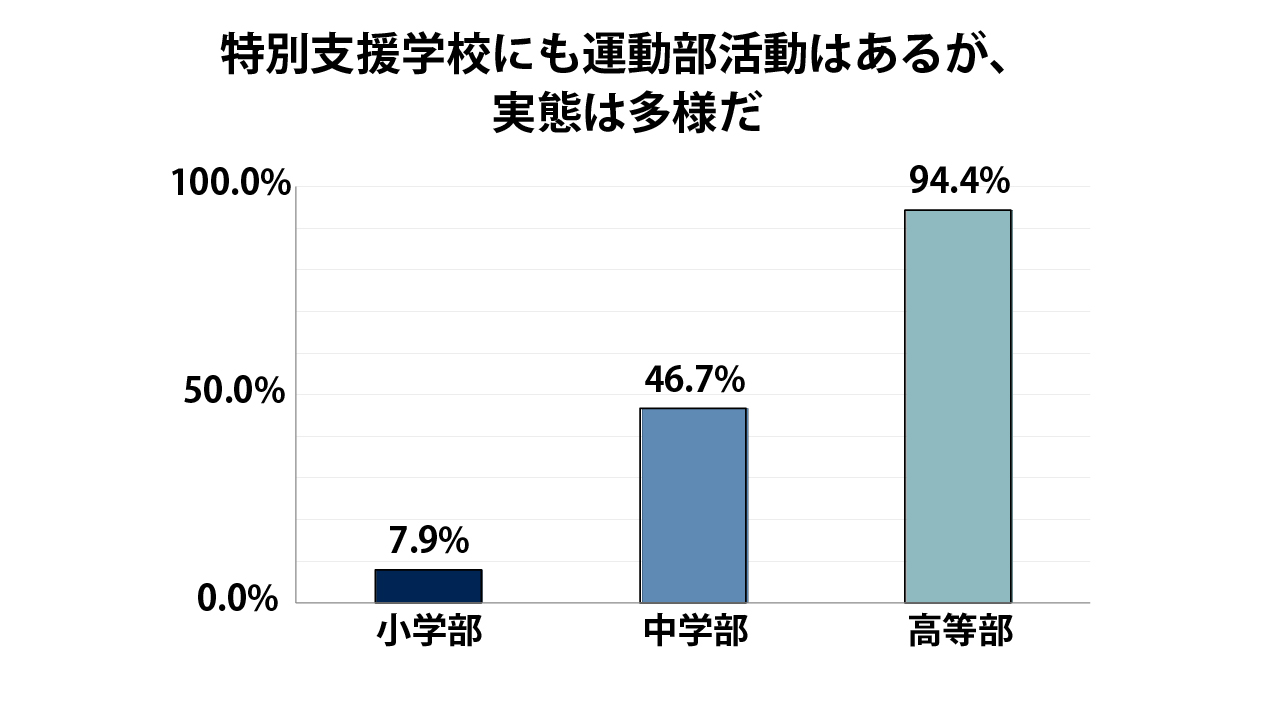

全国特別支援学校長協会が6月に公表した調査によると、運動部またはスポーツを主体としたクラブ活動が「ある」と回答したのは、中等部で284校(46.7%)、高等部で574校(94.4%)だが、具体的な競技種目では陸上や卓球、バドミントンといった一般的なものもあれば、ボッチャやゴールボールなどのパラスポーツもある。中には、複数の種目を行う「スポーツ部」といった部活動や、部員の希望で種目を設定しているケースも見受けられる。

また、卒業後に運動やスポーツが継続できるような取り組みも意識されており、高等部で生徒が居住する地域の総合型地域スポーツクラブと連携を取っているのは29校、運動部・クラブ活動に卒業生も参加できるようにしているのは96校、スポーツ競技団体と連携して卒業後も活動を継続できるようにしているのは137校あった。

障害者のスポーツ環境を調査している笹川スポーツ財団スポーツ政策研究所の小淵和也政策ディレクターは「障害種によって競技に違いがあったり、特別支援学校の体育連盟が都道府県によってはなかったりするところもある。施設が新しい特別支援学校では考慮され始めているが、古い校舎では学校開放を想定していないところもまだ多く、卒業後のスポーツ機会をどう確保していくかが課題だ」と指摘。さらに「個々の生徒の障害をよく理解している教員だからこそ、安全に、その生徒にあった指導ができる側面もあるため、一概に外部指導者に任せるという方向にはなりにくい。この点については、中学校の部活動の地域移行と同じ土俵の議論は慎重にするべきだ」と問題提起する。

同財団では7月に「障害者専用・優先スポーツ施設に関する研究」の2021年度調査報告書を公表。全国の障害者向けのスポーツ施設の整備状況を明らかにした。そこで浮かび上がってきた課題として、小淵政策ディレクターは「こうした障害者専用・優先スポーツ施設が充実している地域とそうでない地域がある。どんな地域に住んでいても、障害のある人がスポーツにアクセスできるように、都道府県レベルで、施設や団体のハブ化、サテライト化を進め、障害者スポーツのネットワークを構築するべきだ」と強調。中学校や特別支援学校の部活動の地域移行を考える際にも、障害のある生徒の受け皿として、都道府県の障害者スポーツ協会との情報交換などを行っていく必要があるとアドバイスする。

「運動部活動をどうするかも課題だが、それ以前に、障害のある子どもたちに運動の楽しさを知ってもらいたい。障害があっても、運動に興味を持つ場が増えることが理想だ」

そう話すのは、日本パラスポーツ協会の三上真二スポーツ推進部長だ。こうした同協会の働き掛けもあり、今年度から5年間のスポーツ政策の方針をまとめた国の第3期スポーツ基本計画では、障害があることを理由として、参加を希望しているにもかかわらず、体育の授業を見学する児童生徒をゼロにすることが明記された。

地域における障害者スポーツの環境整備について、三上部長は「『障がい者スポーツ指導者』の数を増やして、スポーツをやりたい障害者とマッチングしたり、都道府県の競技団体にパラ部門の担当者を置いてもらったりするなど、関係団体と行政が手を握っていければ、少しずつ変わっていくのではないか」と、今後の連携強化を課題に挙げる。その先に見据えるのは、まだ埋もれているパラリンピアンの発掘だ。「障害があってスポーツが好きな子どもが、パラスポーツに、世界を目指せるということを知ってもらいたい。学校現場とそうした生徒の情報を共有して、都道府県ごとに生徒がパラスポーツに挑戦できるようなイベントなどができれば」と期待を寄せる。

さまざまな課題が浮かび上がってくる、障害のある生徒の部活動。しかし、地域移行は新しい障害者のスポーツ環境を生み出せるチャンスでもある。

スポーツ庁の「運動部活動の地域移行に関する検討会議」で座長代理を務め、障害のある子どもの体育・スポーツ教育が専門の内田匡輔東海大学教授は、検討会議の提言に障害のある生徒の視点が入り、実際の地域移行でも障害のある生徒がスポーツに触れる機会が保障されれば、ただでさえ低かったにもかかわらず、コロナ禍でさらに低下してしまった障害者のスポーツ実施率を上げることになると期待を寄せる。

「運動が得意な人、お金のある人だけがスポーツにアクセスできるような状況は変えなければいけない。障害のある人がどれだけスポーツにアクセスできているかということは、全ての人にスポーツを届けることを実現していく際のバロメーターになる」と内田教授。

そのためには、教員も意識を変えて、障害のある生徒の背中を押していく必要があると指摘し、

「障害のことや得意・不得意をよく知っているのは、その子と日々接している先生かもしれない。しかし、卒業後もずっとその先生が面倒を見るわけにはいかない。子どもが合理的な体の使い方を覚えて、それを基に生涯にわたってさまざまなスポーツライフを充実させていけるようにするにはどうするか。体育の授業でも、障害のある子が持っている力をどう伸ばし、他の子どもたちと一緒に楽しめるか。そんなふうに発想を変える必要がある」と話す。

その先に見据えるのは、スポーツを通じた共生社会の実現だ。内田教授は「障害のある子どもにスポーツを指導するとき、何らかの工夫を考えないといけないことは多い。試行錯誤してスポーツの本質が伝わったとき、教える側の価値観が変わる。そうやってお互いを知ることが、共生社会の第一歩だ」と語り、あらゆる部活動に関わる教員やスポーツ指導者の障害者理解の重要性を強調する。

「障害のある生徒の運動部活動やスポーツ環境は多様で、すでにできている部分もあれば、もっと考えなければいけない課題ももちろんある。しかし、地域移行すると『受け皿がない』のではなく、『つくれる』という視点で取り組むことで、地域社会の障害者観やスポーツ観を変えていける」と、内田教授は力を込める。