「不登校は小中学校だけの問題ではない。高校の不登校の深刻さを、もっと発信すべきだった」――。今年5月下旬、文科省の「不登校に関する調査研究協力者会議」で報告書案が取りまとめられる際、委員の一人である東京都立世田谷泉高校(定時制)の沖山栄一統括校長はこう訴え、6月に公表された最終的な報告書には「高校固有の課題については今後の検討課題の一つである」という文言が加わった。これまで、不登校経験のある多くの子どもたちと接してきた沖山校長は、義務教育ではなく入学者選抜を行う高校には「適格者主義」ともいうべき発想が根強く、「登校を前提とする学校を選択して入学したのだから、登校できなければ通信制課程へ」と転学を選択させがちで、小中学校では認められている別室登校やその出席扱いなどが高校では容易でないといった現実もあると指摘する。その結果、不登校当事者の生徒や保護者の中には、高校に入学した途端「放り出されたような感覚になった」と感じることが少なくないといい、沖山校長は「登校できなくても学び続けることができるような、多様な学びの方法を作っていく必要がある」と強調する。

――文科省の調査によれば、2021年度の高校での不登校生徒数は4万3051人(20年度5万100人)、1000人あたり13.9人(同15.8人)と、前年より減少しているようですが。

小中学校では不登校が増加しているけれど、高校では減少しているというのは、正しい認識ではないと考えます。中学校で不登校を経験した子どもたちには、高校入学を機に不登校の要因を乗り越えることができたり、学校生活に前向きになれたりする生徒は確かにいるわけですが、そうでない生徒も少なくありません。

近年、不登校経験のある生徒の高校進学の選択肢となっているのが通信制高校です。昨年度の学校基本調査で、通信制高校に在籍する生徒は21万8389人。前年度より1万人以上増えています。そもそも通信制高校では「登校」が専らではないので、カウントされる欠席数も減り、「不登校」と把握されるケースが少なくなります。従って、高校の不登校生徒数が「4万人」という数字は、「不登校」の実態をきちんと捕捉できていないのではないかと感じます。

全日制・定時制の高校では、生徒が登校できなくなり、卒業が見通せなくなると、「通信制高校に転学してはどうか」と指導してきたことも事実です。もちろん、通信制の仕組みの中で積極的に学びを進める生徒もいます。ただ「登校できないのならば、登校が求められる日数が限定的な通信制へ」という選択は、社会的な引きこもりの入口に立たせてしまうケースになることもあるのではないかと危惧しています。

「高校は義務教育ではないし、自分に合った学校を選択して入学したのだから、不登校になっても、それは本人や保護者の選択の結果だ」という意見は、「学校」が不登校の大きな要因の一つだという認識を欠くあまりに冷たい、突き放した認識だと私は思います。義務教育段階に比べて、公的機関やフリースクールなどによる支援も限られており、高校の不登校の課題は深刻です。中学校卒業時に通信制高校を選択せずに「登校してみよう。学校生活にチャレンジしてみよう」と決意した生徒には、その決意を継続させる工夫を学校がすべきであり、学校にある不登校要因は学校が取り除くべきだと考えています。

――小中学校と異なり、高校では卒業に必要な単位の修得が厳密に求められます。

高校は74単位以上を修得することで卒業が認められますが、定時制課程では6年間など在籍できる期間も決まっているので、登校できない期間が続くと、その学校のカリキュラムでは卒業できなくなる段階を、ある時点で迎えてしまいます。

そこで退学してしまっては学びが途切れてしまうので、卒業が目指せる他校に接続しなければならないという意識が働きます。全日制高校であれば、定時制、通信制高校への転学を勧めますし、本校のような定時制高校でも、通信制高校への転学や、あるいは高校卒業程度認定試験への挑戦を助言することもあります。

次の学びに接続することは重要なのですが、一方で安易な進路変更に流れてしまう面もあるように感じています。登校できない生徒を抱えていることは教員にとってもつらいことで、取りあえず転学させて通信制高校につなげられれば、言葉は悪いですが、「解決ができた」という気持ちになってしまうことも正直、あると思います。

しかし、そうした生徒が学校を変えることで卒業に向けてまい進できるようになるかといえば、それはそんなに簡単ではありません。それでも、生徒や保護者は「登校していないから、仕方がない」と転学を受け入れざるを得ないのです。

――単位修得の認定は、校長の裁量で柔軟な対応が可能とされていますが、実態としては教室で授業を受けることや、教室で同じ試験を受けて一定の水準に達することが、厳格に求められるケースも多いようです。

確かに、制度的には「学校の裁量で柔軟な対応ができる」とされています。しかし現状の人員体制では、柔軟な対応を取る余裕は乏しく、そこが学校としてはつらいところです。例えば必履修科目を何回でも履修させればよいのですが、人員や時間には限りがありますから、そこまで手厚く再履修講座、再々履修講座を設けることもできない。オンライン授業も、送信側だけでなく受信側にも教員がいなければならないルールがあり、現実には不可能です。

学校の裁量に任せるというならば、もっと人員配置などで抜本的に学校を支援してほしいと思いますし、「全日制、定時制、通信制という学校の課程を超えた学び」が追求されようとしているのですから、学校の取り組みを支えてくれる制度的な裏付けも必要としています。

いますぐにでも始められないかと考えているのは、登校できない生徒のためにアーカイブ化した授業録画や、授業に代わる学習動画コンテンツなどを、自宅や教室以外の別室で視聴させ、学習課題プリントや練習問題に取り組ませ、その成果を確認するためのテストやレポートによって教員が評価するという仕組みです。「それが通信制ではないか」と言われるかもしれませんが、登校したいと願いながら登校できずにいる生徒にこうした学習方法を適用することに意味があるのです。

さらにこうした取り組みを、個々の学校で取り組むのではなく、教育委員会や国が主導する形で、指導計画に基づく学習コンテンツを提供してほしいと思います。そうすれば学習内容の信頼性を担保しやすく、学校も評価しやすい。登校できない生徒ばかりでなく、全ての生徒が必要に応じて利用できるようにすれば、学びを諦める必要がないだけでなく、自分の興味関心や学力レベルに合わせた学習を選択できる生徒も増えるのではないでしょうか。

「不登校の生徒を特別扱いすることは不登校を助長する」という認識が学校の中の一部にはあって、それが高校の不登校対策を遅らせているという指摘もあります。実際、そういう考え方もあるでしょう。ただ、そうした考え方を続けていたら、授業に出られない生徒はにっちもさっちもいかなくなってしまいます。「それなら、通信制高校へ」ではなく、多様な学び方が認められる、という方向へ変わっていくことが期待されます。

――不登校経験のある生徒と接する中で、不登校の要因は何だと感じますか。

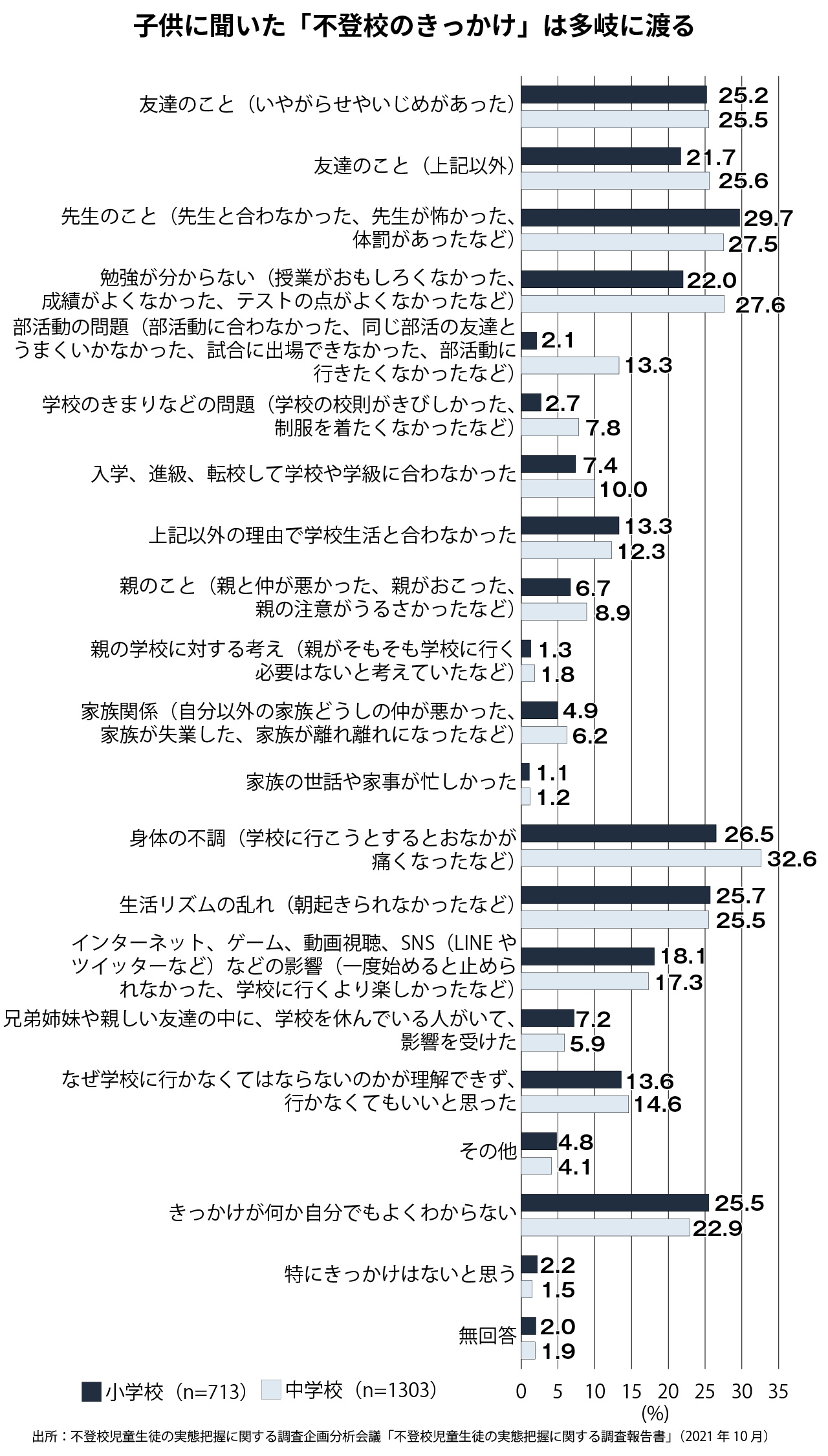

文科省の「2020年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」は学校を対象とした調査で、不登校の要因として「本人の無気力・不安」「生活リズムの乱れ、あそび、非行」が上位に並んでいます。一方で、20年度に行われた児童生徒への実態調査では、「先生のこと」「身体の不調」「生活リズムの乱れ」「友達のこと」が主な要因として挙がっており、文科省の調査研究協力者会議でも、2つの調査の乖離(かいり)が指摘されたところです。

私のこれまでの経験からは、学校における同級生との関係、教員との関係を背景とする学校のつらさや不安は、とても大きいと考えています。生徒に対して教員が不遜(ふそん)で威圧的な態度を取ることも、だいぶ改善されてきたとはいえ、完全になくなったとは言えません。そのことが、どれだけ子どもたちを傷つけてきたか。

私にはしばしば、不登校の子どもたちや保護者と話す機会がありますが、初めて話す時には保護者にも強烈な学校不信がありますし、子どもたちも最初から、簡単に話を聞かせてくれるわけではなく、「話をして、何の意味があるんですか」といった態度を取られることもあります。でも何度か話すうちに、保護者と私が本音で話をするのを見ている子どもたちもぽつりぽつりと話を聞かせてくれるようになります。

そこで第一に上がるのは、やはり「学校のつらさ」です。子どもも「自分にも社会性が少し欠けている、コミュニケーションに課題がある」と認識していることもありますが、「学校でのあの時の経験、あの先生との関係、あの出来事がどうしても納得できなくて、学校に行く気持ちになれない」という思いは、本当によく聞きます。

――そのような学校のつらさは、どこから来ると思いますか。

よく挙がるのは、学校の同調圧力です。とりわけ高校は入学者選抜があり、だいたい同じような資質・能力や進路希望を持ち、同じような家庭環境の生徒が入学してくることが一般的で、そうした環境が同調圧力となることもあります。教員の側にも、「学校の指導には従うものだ」とか、「みんな同じように取り組むことが理想だ」といった同調性を求める気持ちも、残念ながらないとは言えません。

それに疑問を感じる子どもたちは当然います。重い口をやっと開いてくれた子どもたちは、学校の指導に対して「なぜそんなことが必要なのか分からない。納得ができない。納得ができないから、ついていけない」という趣旨のことを、いろいろな言い方で聞かせてくれます。学校で「ああしろ、こうしろ」と言われるが、それにどんな意味があるかは誰も教えてくれない。従わないとわがままだ、理解がないと言われて、我慢がならない、と。

私は子どもたちのそうした気持ちは、とても大事だと思っています。大人になるにつれて私たちはこだわることをやめて、諦めの気持ちを抱きながら生きていくようになりますが、子どもたちにそうした「大人の対応」を求めるのは、そもそも間違っています。

――子どもの思いをもっと真剣に受け止める必要がある、と。

学校を覆っている同調圧力は、日本の社会全体にも通じるものがあると感じます。子どもが社会や学校の中で「なじめない」「ついていけない」といった気持ちや、「納得できない」「わけがわからない」といった思いを抱いて、しゃがみこんでしまったり、逃げ出してしまったりする感覚は、私にも分かるような気がするのです。

もちろん、そういう気持ちをはねのけられる子どもも多数います。でもそれはおそらく、はねのけられるだけの背景があるからです。家庭の温かさや支えがある、たまたま巡り合えた友達との強い関係性がある、あるいは自分自身に輝けるものを持っている子どもたちは、立ち上がることができます。一方、困難な家庭環境にあり、周囲にも救いがなくて、しゃがみこんだまま立ち上がれない子どももいるのです。

不登校の生徒の中には、こうした困難な環境の中に身を置いている生徒も少なくないということを、社会全体でもっと知ってほしいと思います。ヤングケアラーの生徒が学校に通えず、勉強する時間を確保することもできず、追い詰められていくケースもありましたし、保護者のネグレクトの中、自分だけで食べて眠るだけの生活をしている子、虐待を受けている子など、さまざまな困難を抱えた高校生を見てきました。

だから「小中学校は義務教育だから不登校の支援が必要だが、高校はそうでないから自己責任だ」という風潮は、もういい加減にやめないといけない。困難な環境に置かれた子どもたちも学びを諦める必要がない仕組みを作る必要があるし、それが登校への意欲を高めることにつながるもしれない。そもそも学び方の選択肢が増えることは、不登校ではない子どもにとっても意義のあることであるはずです。「登校できないことを悩んだり苦しんだりして、自分を駄目だと思う必要は絶対にない」「大切なことは学びを諦めないこと、諦めさせないこと」。不登校の支援をそのように考えていけるようになればと願っています。

【プロフィール】

沖山栄一(おきやま・えいいち) 東京都立八王子拓真高校(昼夜間定時制)副校長、同小金井北高校副校長、同荻窪高校(昼夜間定時制)校長を経て、2021年より現職。昼夜間定時制高校やチャレンジスクール(小中学校時代に不登校経験をもつ生徒や、長期欠席などが原因で高校を中途退学した者などを主に受け入れる都立高校)での勤務経験が長く、進路変更を促す指導の廃止や、不登校生徒への学習機会の保障、校内の居場所づくりなどに取り組む。文科省「不登校に関する調査研究協力者会議」委員。