次期教育振興基本計画の策定に向けた議論を行っている中教審部会は8月23日、第6回会合をオンラインで開いた。これまでの審議を基に、基本計画のコンセプトや教育政策に関する基本的な方針について、文科省が初めて骨子案を示した。「新型コロナウイルスの影響で浮き彫りになった課題と教育の役割」や「日本型ウェルビーイングを踏まえた誰一人取り残さない教育の実現に向けた取り組み」など、5つのコンセプトが柱。委員からは「“日本型”の概念があいまい」や「危機管理の観点が足りない」といった意見が出された。

この日、文科省が示した骨子案では、次期基本計画のコンセプトとして、①予測困難な時代の象徴としての新型コロナウイルス感染症拡大による影響、浮き彫りになった課題と学校・教育の役割、学びの変容②誰一人取り残さず、全ての人の可能性を引き出すための教育の実現に向けて、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実、学習者(学修者)主体の学び等の充実を図り、日本型ウェルビーイングの概念整理を踏まえた上で、多様な個人のウェルビーイングの実現を目指す。また、共生社会の実現・地域コミュニティの再構築に向けて、個人と社会のウェルビーイングの実現をつなぐ学校や社会教育施設の役割、機能を重視する③少子化・人口減少の中で、持続可能な社会の発展を生み出していく人材を育むため、主体的に社会の形成に参画し、生涯にわたって学び続ける学習者としての基盤を学校教育において培うとともに、社会や時代の変化に応じて課題を発見・解決するための学びを特に高等教育においていつでも受けられる教育・社会環境を整備する④コロナ禍を契機としてデジタルが飛躍的に社会に浸透。将来の社会基盤に変化をもたらすデジタルトランスフォーメーションを教育・学習全体に取り組む⑤これらを通じた価値創造により、人間中心社会としてのSociety5.0の実現を目指す――の5つを柱とした。

その上で、①日本型ウェルビーイングの向上・共生社会の実現に向けた教育②社会の持続的な発展を生み出す人材の養成③地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育④計画の実効性確保のための条件整備・対話――を、今後の教育政策に関する基本的な方針とした。

①日本型ウェルビーイングの向上・共生社会の実現に向けた教育については、誰一人取り残さず、全ての人の可能性を引き出し、多様な個人がウェルビーイングを実現できる教育などを基本的な考え方とした。その上で、施策の方向性として、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実や、キャリア学習や体験活動など地域や社会に開かれた教育・学校経営を挙げた。

②社会の持続的な発展を生み出す人材の養成については、基本的な考え方の一つに、主体的に社会の形成に参画し、生涯にわたって学び続ける学習者としての基盤を学校教育において培うことを挙げた。その上で社会参画の意識を、キャリア教育や主権者教育、子どもの意見表明など通して醸成していくとした。

③地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育については、社会教育における学びを通して、「人づくり・つながりづくり・地域づくり」の循環を生み、持続的な地域コミュニティを形成するといった考え方の下、デジタル化などを通した社会教育施設の機能強化や、地域と学校の連携・協働の推進を進めるとした。

④計画の実効性確保のための条件整備・対話については、他の3つの方針を支えるために整えるべき環境について記載。指導体制やICT環境の整備に加え、経済的・地理的状況によらず、学びの機会を確保するための支援や、老朽化対策・防災機能の強化などを通して安全・安心な学校施設を整備するとした。

この骨子案について、永田恭介副部会長(筑波大学長)は「日本型ウェルビーイングの“日本型”があいまいなままだ」と指摘。今後、会議で話し合う必要があるとした上で、「他者がいる上での自由を考える上で、基本となるのが“思いやり”。日本型の基軸となるのではないか」と述べた。

松浦良充臨時委員(慶應義塾常任理事)は「予測困難な時代という指摘はあるが、歴史認識や将来の展望が楽観的ではないか」と意見を述べた。新型コロナウイルスだけでなく、ウクライナ侵攻などの世界情勢や国際経済の動向など、さまざまな場面での危機管理の観点が教育においても重要なキーワードになるとした。

岩本悠臨時委員(地域・教育魅力化プラットフォーム代表理事、島根県教育魅力化特命官)は全体的にまとまった内容とした上で、「コンセプトに対して乗り越えるべき課題が明確になっていない。特に地域間格差に関連した項目が弱い」と述べた。

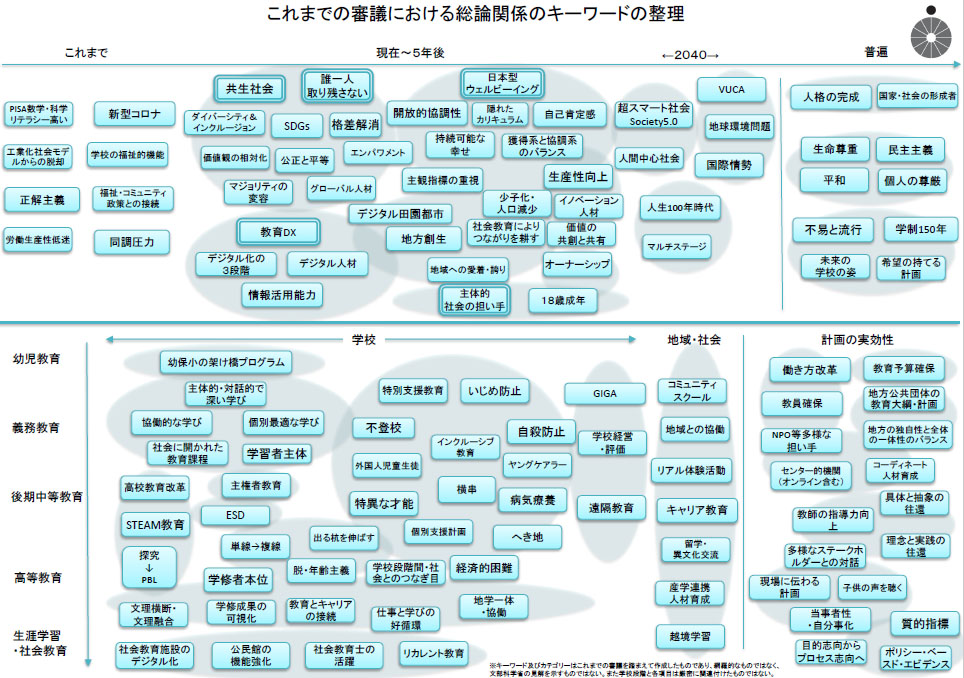

また、骨子案の提示に先立って、前回会合で示された総論に関わるキーワードと、その関係を整理したマッピングについて、委員からの意見を踏まえ、文科省が時系列やカテゴリー、発達段階などに分けて改めて整理した図を示した=図表。5年後までに特に重要になるキーワードとして、「共生社会」「誰一人取り残さない」「日本型ウェルビーイング」「教育DX」「主体的社会の担い手」を挙げた。また義務教育段階においては「主体的・対話的で深い学び」「協働的な学び」「個別最適な学び」に加えて、「インクルーシブ教育」を中心に、「いじめ防止」や「特別支援教育」「特異な才能」など、誰一人取り残さないための学びに関連したキーワードを配置した。

次回は9月20日に開かれる。

①日本型ウェルビーイングの向上・共生社会の実現に向けた教育

【基本的な考え方】

【教育政策の方向性】

②社会の持続的な発展を生み出す人材の養成

【基本的な考え方】

【教育政策の方向性】

③地域や家庭で共に学び支えあう社会の実現に向けた教育

【基本的な考え方】

【教育政策の方向性】

④計画の実効性確保のための条件整備・対話

※主に初等中等教育に関連するものを抜粋