文科省の「GIGAスクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議」は8月26日、第6回会合を開き、論点整理(中間まとめ)案について議論した。「働き方改革」と「データ連携」を大きな柱とし、現状の「自宅や出張先での校務処理ができず、ワークライフバランスの改善が困難」「学習系データと校務系データとの連携が困難」といった10項目の課題に対応した改善の方向性が示された。この日の議論を受けた修正などは堀田龍也座長(東北大学大学院情報科学研究科教授、東京学芸大学大学院教育学研究科教授)に一任され、取りまとめが行われる見通し。

論点整理案では、統合型校務支援システムの整備率が73.5%(昨年3月時点)まで上昇しているものの、セキュリティー対策から「校務支援システムを自前のサーバーに設置し、閉域網で稼働させており、校務用端末も職員室に固定されていることが多い」と指摘。その上で「1人1台端末の整備とクラウド活用を核とするGIGAスクール時代の教育DX(デジタル・トランスフォーメーション)や、働き方改革の流れに適合しなくなっているなど、さまざまな課題が指摘されている」とした。

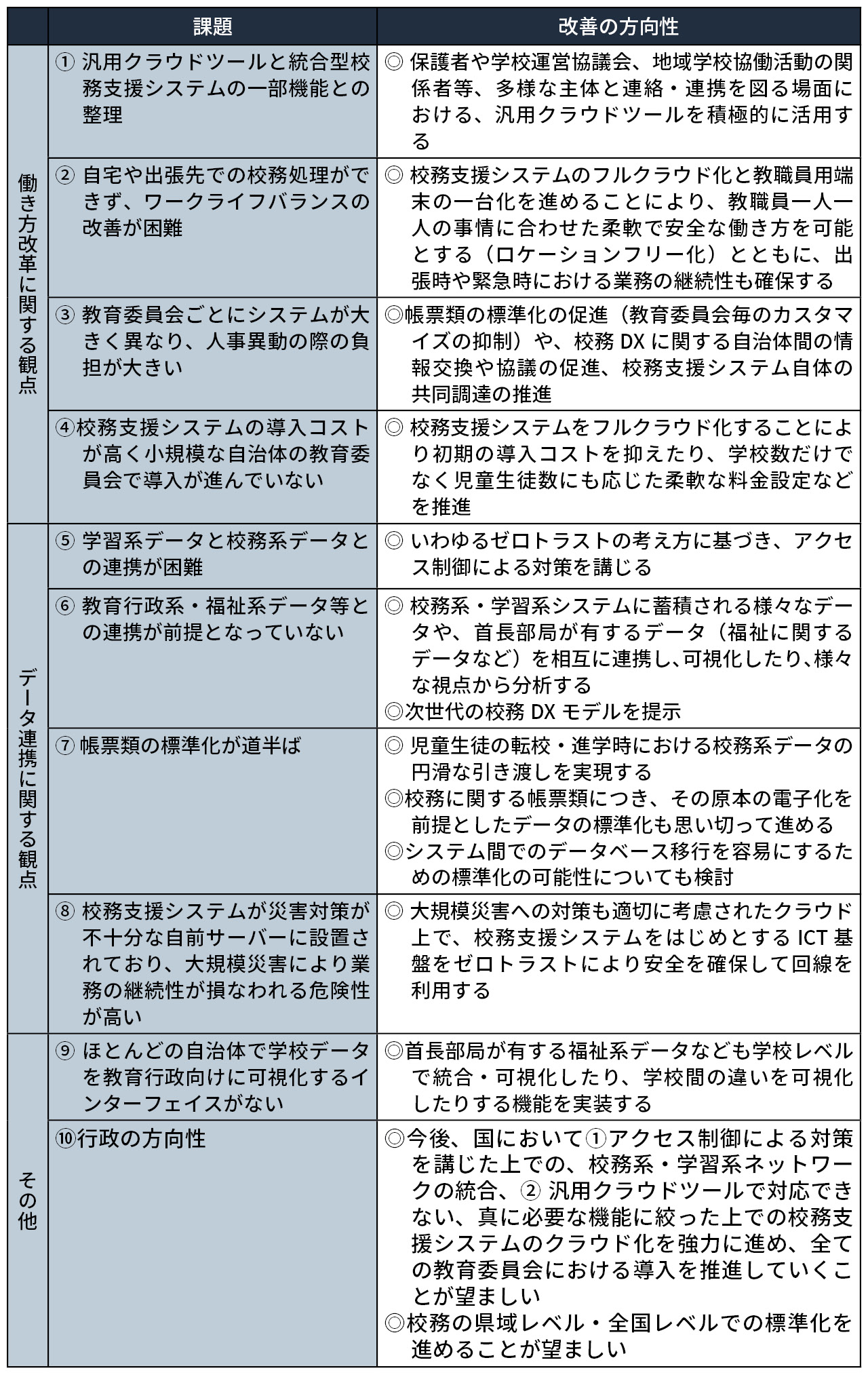

とはいえ、クラウド上での機微情報の扱いなどが十分整理されていない状況の中で、「どのように校務DXを進めていけばよいか分かりにくくなっている」として、「働き方改革」と「データ連携」の2つの観点を中心に、10項目の論点を示し、現状の課題に応じた改善の方向性を提言した=図表。

会合ではそれぞれの観点について、委員らが意見を述べた。「働き方改革」について妹尾昌俊委員(教育研究家、ライフ&ワーク代表、学校業務改善アドバイザー)は「教育委員会と学校との役割分担を抜本的に考えないといけない。単なる校務の情報化でなく、そもそもの業務の必要性や在り方を見直すメッセージを強めるべきだ。テレワークはもちろん大事だが、自宅の持ち帰り仕事を誰も(在校等時間として)モニタリングしていないという問題があり、そうした観点も教員の健康管理のために大事になる」と指摘した。

石田奈緒子委員(東京個別指導学院渉外部部長、経団連教育・大学改革推進委員会企画部会委員)は「企業の間では午後11時にパソコンが使えなくなるとか、何時間仕事をしているかを可視化するシステムを活用している。セキュリティーの面でも、職務権限によってアクセスできる場所を区切っている。学校では教職員にメールアドレスが付与されていない場合などもあり、時間的なロスを生んでいるのでは」と語った。

一方「データ連携」については、藤村裕一委員(鳴門教育大学大学院学校教育研究科教授、教員養成DX推進機構長)が帳票類の標準化について、「自治体があまり意味のないカスタマイズをしていることがある。横書き縦書き、出席簿が小学校と中学校でも違うし、指導要録も参考様式でよいはずだが、カスタマイズコストがかかり、共同調達の障害にもなっている。働き方改革を進めるには、標準化が絶対条件だ。ただこれは地方自治の範囲なので、国はリーダーシップを取り、自治体が協議して合意形成する方向に導いてほしい」と述べた。

また小﨑誠二委員(奈良教育大学教職大学院准教授)は「教育委員会として押印をなくしてよいとなっても、自治体のルールで、公文書として残すときは必要だと指摘されることがあった。同じ行政の枠で動いたときに、しっかり連携していくことが必要。横並びで協議するのが難しい時は、もう一つ上の段階でものを言うことが有効で、市町村同士の連携には県が、都道府県同士の場合は国が役割を果たすことが必要」と指摘した。

委員からは他にも多くの意見が出され、最後に高橋純座長代理(東京学芸大学教育学部教授)が「今回の議論を通して、長年の習慣を変える話、つまり人に関わる部分と、予算や技術が導入されれば実現しやすい話、それを上手に整理しながら議論していくことが大事だと感じた。人の習慣や歴史を変えるのは簡単ではない。使いやすい技術をなるべく早く導入し、それに慣れていってもらうプロセスでだんだん変わっていく、それが加速していくというデザインになればよいと感じた」とコメントした。

堀田座長は論点整理(中間まとめ)の取りまとめ後、自治体間連携や自治体での規制といった重要なテーマについて、先進事例のヒアリングなどを通じ、引き続き議論を深めていく意向を示した。