文科省は8月30日、来年度予算案の概算要求を公表した。多忙な学校現場の支援策として、教員に代わって学習プリントの準備や採点などを行う教員業務支援員を2万4300人に倍増させ全国の小中学校に1人ずつ配置するため103億円を要求するなど、多忙化する学校現場の支援策を拡充する一方、GIGAスクール構想で顕在化しているICT利活用の格差解消に向けて運営支援センターに102億円を計上して機能強化を図る。「誰一人取り残さない」学校教育では、いじめ・不登校への支援としてスクールカウンセラー(SC)とスクールソーシャルワーカー(SSW)に105億円を計上して重点配置を拡充するともに、学習や学校生活で困難を抱えがちな「ギフテッド」の児童生徒への支援にも初めて乗り出す。来年度から3年間を改革集中期間と位置付ける部活動の地域移行については、運営団体と学校をつなぐコーディネーターや、教員に代わる中学校の部活動指導員の配置などを合わせて118億円の予算を求めた。

文部科学関係予算5兆8949億円のうち、文教関係予算は前年度から3525億円増え、4兆3589億円となった。公立学校の施設整備などでは、金額を示さないまま予算編成過程で追加する事項要求も盛り込んでいる。

永岡桂子文科相は同日午前の閣議後会見で、今回の概算要求の狙いについて、「子供たちの多様化を踏まえ、個別最適な学びと協働的な学びの実現、そして誰もが学ぶことのできる機会の確保などに向けて、必要な教育予算をしっかりと確保していくことが極めて重要だと考えている」と説明。初等中等教育関連の主な施策として、▽学校における働き方改革に関連した教職員定数の改善や支援スタッフの拡充▽GIGAスクール構想の推進や、校務のデジタル化の加速▽少子化が進んでも子供たちが将来にわたってスポーツや文化芸術に継続して親しむことができる機会の確保を目的とした、部活動の地域連携や地域団体への移行に向けた環境整備--を挙げた。

今回の概算要求について、文科省は、教員定数の改善と学校への支援スタッフの大幅な拡充を組み合わせ、「教員と多様な人材の連携により、学校教育活動の充実と働き方改革を実現する」という狙いを強調している=表1参照。

教員定数の改善は5158人。内訳をみると、小学4年生が対象となる35人学級の推進の3283人と、通級指導など教育課題への対応による基礎定数の改善の425人はすでに義務標準法に盛り込まれている。小学校高学年の教科担任制の推進による加配定数の改善は、昨年の予算折衝で2025年度までの4年間に毎年950人ずつ盛り込むことで財務当局と一致している。これらのほか、文科省は「働き方改革や複雑化・困難化する教育課題への対応」として500人の加配定数を要求した。

来年度の教員定数では、少子化に伴う自然減は6132人。教職員定数の微減傾向は続くが、児童生徒数が減っているため、5158人の定数改善要求によって児童生徒に対する教員の割合は高まることになる。学校現場に実際に配置される教員数は、国が予算に計上する人数に加え、各自治体が独自に加配する人数を加えて定められる。

長時間勤務が続く教員の負担軽減に向け、文科省は今回の概算要求で支援スタッフの拡充に力を入れた。教員に代わって学習プリントの準備や採点などを行う教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)は前年度の約2.3倍にあたる2万4300人を計上。小規模校を除く全国の小中学校に1人ずつ配置できる計算になる。チーム・ティーチングや習熟度別学習、困難家庭における基礎学力の定着といった児童生徒の学習サポートの充実を図る学習指導員は約1.6倍の1万8000人、中学校教員の働き方改革の重要な柱として教員に代わって部活動の顧問を担う部活動指導員は約1.8倍の2万1000人を要求した。こうした人材と教員が連携して「教員が教員しかできない仕事に集中する」ための環境整備を目指す。

教員免許更新制の廃止とセットで来年4月に導入される新しい教員研修制度では、研修受講履歴記録システムや研修コンテンツを一元的に提供するプラットフォームの構築、ICT活用や特別支援、外国語教育など教員の課題を学べるオンライン研修コンテンツの開発、新たな研修手法の開発を担う教職員支援機構の機能強化などに、予算配分を求めた。

小中学校での1人1台端末の利活用が進む中、学校現場のデジタル活用は、今回の概算要求でも引き続き重要な柱の一つとなっている=表2参照。

23年度で3年目を迎えるGIGAスクール構想が解決すべき課題について、文科省は「一部の自治体でICT活用が進んでいないなど、地域や学校によって端末の利活用状況に格差がある」「教師が自信を持ってICTを活用できる体制や、子供が学校内外で日常的に端末を活用する環境の整備が不十分」と指摘。解決策として、21年度補正予算で各都道府県に設置を求めたGIGAスクール運営支援センターの機能強化を挙げ、102億円を要求した。

運営支援センターは、1人1台端末のサポートやネットワークのトラブルなど学校現場の相談窓口として、今年4月時点で都道府県の4割で運用が始まっている。23年度にはこの機能をさらに拡充。都道府県教委と市町村教委に、運営支援センターや学校DX戦略アドバイザーなどが参加するGIGAスクール推進協議会を立ち上げ、地域や学校による利活用の格差解消や域内の教育水準の向上、経済的・事務的負担の軽減を図る。ICT支援員を統括する学校DX支援リーダーを配置して支援員の対応力を上げたり、教員研修を通じて学校現場の対応力を向上させたりするほか、通信環境の整備やセキュリティー基盤の確保などを進める。こうした運営支援センターの機能強化を通じて、文科省では「全ての学校が端末活用の『試行錯誤』から『日常化』のフェーズに移行し、子供の学びのDXを実現していくための支援基盤を構築する」と説明している。

校務のデジタル化も重点施策の一つ。現在の統合型校務支援システムは21年3月末時点で73.5%まで上昇しているが、ほとんどが自組織内に閉じられたネットワークで運用されており、クラウド時代の教育DXに対応していない。このため、次世代の校務のデジタル化モデルを構築するため、次世代の校務デジタル化推進実証事業に10億円を計上した。文科省では、23年度から3年かけて全国6カ所で実証研究を行い、その後の5年で全国レベルのシステム入れ替えを目指すとしている。

デジタル教科書については、24年度から小学5年生~中学3年生の「英語」で優先的に導入する方向性を踏まえ、23年度に全国全ての小中学校を対象に「英語」のデジタル教科書を提供する。要求額は昨年と同じ23億円とした。

教育データの利活用では、文科省CBTシステム(MEXCBT)の改善・活用、文科省ウェブ調査システム(EduSurvey)の開発・活用を進めるため、10億円を要求した。MEXCBTは22年8月時点で1.1万校、360万人が登録してオンライン上の学習やアセスメントに活用しており、記述式自動採点の実装などの機能拡充や、23年4月の全国学力・学習状況調査の中学英語「話すこと」での活用などに取り組む。EduSurveyは、調査集計の迅速化、学校現場や教育委員会の負担軽減を目指してシステム開発を進めており、22年度は約30の調査を試行した。23年度には約100の調査で実施する。

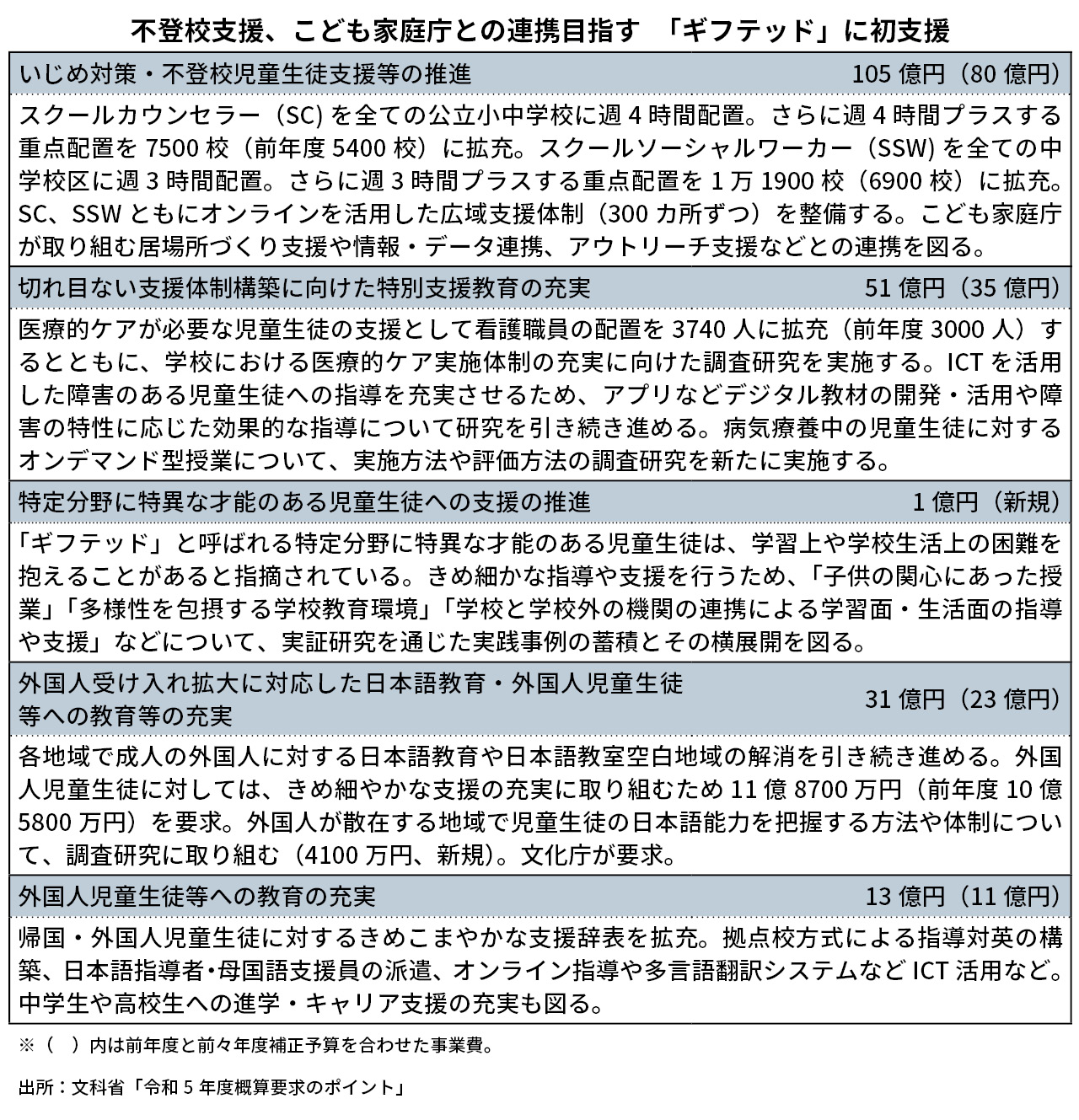

全ての児童生徒に対して「誰一人取り残さない」ための施策も、さまざまな内容が盛り込まれた=表3参照。

いじめ対策と不登校への支援では、来年4月に発足するこども家庭庁との連携を前提とした施策を初めて描いた。文科省が学校における専門家を活用した相談体制の整備を強化する一方、こども家庭庁が放課後児童クラブや児童館、子供食堂など子供の居場所づくりや、子供を守るための情報・データ連携、社会的な養護を必要とする子供への支援の充実、アウトリーチ支援などを行い、両者の連携を図っていくとしている。

こうした住み分けの中で、文科省の概算要求では、全ての公立小中学校に週4時間配置しているスクールカウンセラー(SC)について、さらに週4時間プラスする重点配置を前年度の5400校から7500校に拡充。全ての中学校区に週3時間配置しているスクールソーシャルワーカー(SSW)についても、さらに週3時間プラスする重点配置を同じく6900校から1万1900校に増やす。また、不登校特例校の設置を促進するために1億円を新規で要求した。

特別支援教育では、医療的ケアが必要な児童生徒の支援として、看護職員の配置を前年度の3000人から3740人に拡充。地域の小中学校で医療的ケアが必要な児童生徒を受け入れ、支える体制の在り方について調査研究も行う。ICTを活用した障害のある児童生徒への指導を充実させるため、アプリなどデジタル教材の開発・活用や、障害の特性に応じた効果的な指導について研究を進めるほか、病気療養中の児童生徒に対するオンデマンド型授業について、実施方法や評価方法の調査研究を新たに実施する。発達障害や視覚障害などのある児童生徒のために、教科書デジタルデータを活用した音声教材や、高校に拡大教科書を普及させるための調査研究も進める。

特定分野に特異な才能を持ち、「ギフテッド」と呼ばれる児童生徒の指導や支援にも、文科省の施策として初めて本格的に取り組む。「子供の関心にあった授業」「多様性を包摂する学校教育環境」などの実証研究を行い、実践事例の蓄積とその横展開を図る。文科省では「いわゆるエリート教育を推進することはしない」(末松信介前文科相)としており、特異な才能のために学習上や学校生活上の困難を抱える児童生徒に対し、その特性に合わせた指導や支援の取り組みを目指す。

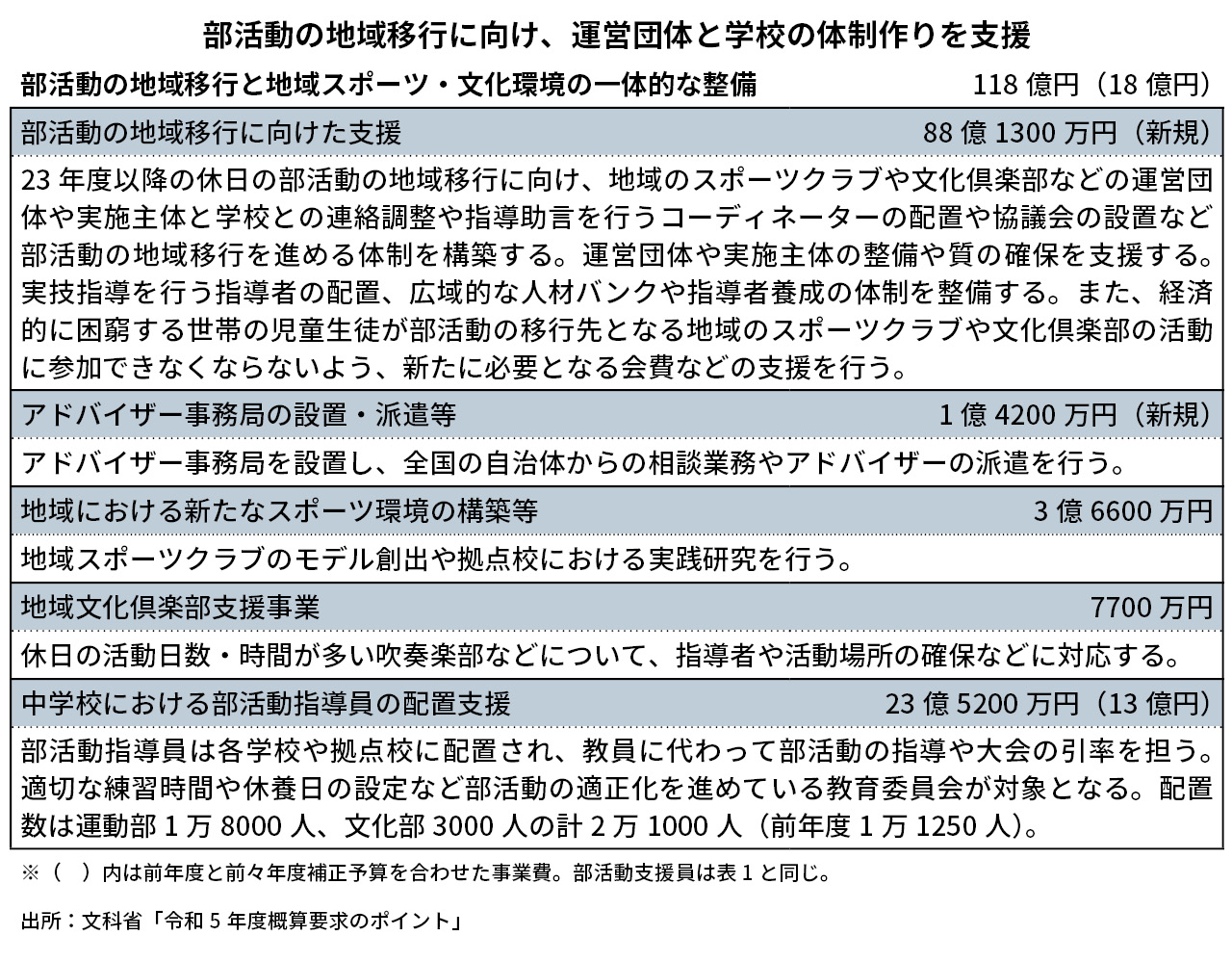

23年度から3年間を「改革集中期間」と位置付けた休日の部活動の地域移行に対する支援策では、要求額を前年度の18億円から118億円に積み上げた=表4参照。

部活動の地域移行に当たり、運営団体と学校をつなぐコーディネーターについては、都道府県や市区町村で関係者の連絡調整や指導助言を行う総括コーディネーターと、地域スポーツクラブ活動や文化クラブ活動の運営団体と、中学校との連絡調整や安全管理、指導者の派遣管理などを行うコーディネーターを配置する体制整備を行う。

運営団体の持続可能な運営に向けた体制整備や質の確保、実技指導を行う指導者の配置と広域的な人材バンクの設置にも取り組む。

また、経済的に困窮する世帯の児童生徒が部活動の移行先となる地域のスポーツクラブや文化クラブの活動に参加できなくならないよう、新たに必要となる会費など参加費用負担の支援を行う。

教員に代わって部活動の顧問を担う部活動指導員は、前年度の1.8倍に増やし、運動部1万8000人、文化部3000人の計2万1000人を配置する。全国の公立中学校に複数配置が可能となる計算で、適切な練習時間や休養日の設定など部活動の適正化を進めている教育委員会が対象となる。