子どもたちが成人した時、どんな人になっていてほしいか——。埼玉県戸田市立美女木小学校(山田一文校長、児童699人)でこのほど、同校の教員32人とPTA役員、学校運営協議会、学校応援団の保護者や地域住民13人が集まり、同校の子どもたちの未来を共に考える対話型のワークショップが開かれた。お互いをニックネームで呼び合うリラックスした雰囲気の中、参加者は「自分で考えられる人になっていてほしい」「周りの人を助け、周りの人に助けられる人」「自分の好きなことを大切にできる人」などとそれぞれの思いを語り合い、そのために必要な大人の関わりや環境についてグループで対話しながら考えていった。

同校では、昨年夏から全教員がそれぞれの教育観を共有するため、対話型の校内研修を進めてきた。今年度からは職員会議を「教職員が対話する時間」にしている。この日のワークショップを提案した勝俣武俊教頭は「コロナ禍でPTAや学校運営協議会、学校応援団の皆さんが一緒になって話せる機会がほぼなかったため、教員と保護者、地域との間でギャップが生まれてしまっている気がしていた。こういう機会を持って対話することで、みんながもっと一緒になって子どもたちの学びや未来を考えていけるのではないか」と話す。

この日は、同校の対話型の校内研修などにも伴走してきたNPO「学校の話をしよう」代表の寒川英里さんがファシリテーターを務めた。寒川さんは「対話する中で、共感することも多くあるが、『自分とは違うな』と思うことも出てくるだろう。この会は何か一つの答えを出そうとするものではない。人との違いも大事にしながら、対話する時間を楽しんでほしい」と呼び掛けた。

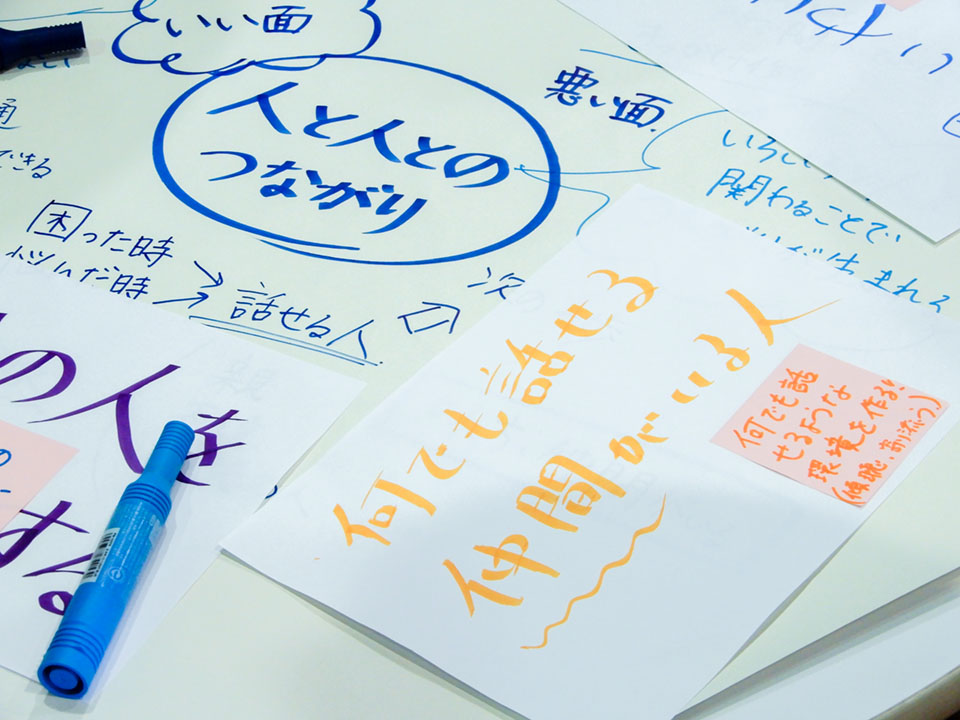

ワークショップの冒頭では、「美女木小の子どもたちが成人~社会人になった時に、どんな人になっていてほしいか?」という問いが出された。考え込む参加者も多かったが、「人から愛され、自分で道を切り開いていける人」「自己決定できる人」「周りの人を大切にする」「自分の考えで物事を考え、実行できる姿」「素直で誠実な人」「顔を上げて堂々と歩ける人」など、思い浮かべたことをそれぞれが紙に書いていった。

その後は、4~5人のグループになって、それぞれの考えを対話しながら深めていった。あるグループでは、「自分で考えることができる人になってほしい」と書いた人が、「人から言われて動いたり、みんながやっているからやったりするのではなく、自分で考えて動けるようになってほしい」と思いを述べた。他のメンバーもその考えに共感しながら、「自分で考える土台をつくるのが小学校。だからこそ、先生や親の声掛けが重要」「どんな一言でも、その子にとって自信になるようなものだといいよね」などと語り合った。

また、「自由」というキーワードについて考えを深めていたグループでは、保護者が「例えば『自由に絵を書いていいよ』と言っても、どう書いていいのか分からない子が多い」と実体験も踏まえて発言。「大人がいつも『こうしなさい』と指示したり、自由に書いたものに対しても評価したりしているからではないか」「自由に書いたものに対して、『変わり者』と言うか、『個性がある』と言うか。これらは同じような意味なのに、印象が違う。子どもが自信をなくすのは、大人の声掛けの影響が大きいのではないか」といった意見が交わされていた。

続いて、「子どもたちの成長にとって必要となる関わり・環境はどんなことか?」との問いが出された。あるグループの教員は「子どもは、学校では『お母さんがこう言っていたから』と言い、家では『先生がこう言っていたから』と言う。大人の関わりは影響が大きく、とても大事だ」と話した。すると「でも、『近所のおばちゃんが言っていたから』というのは、ほぼ聞かない。子どもたちと地域の人との関わりが増えたら、もっと子どもたちの視野が広がるのではないか」といった意見も出されていた。

最後に、「これから子どもたちに自分がどのように関わっていくか」について、それぞれが付箋に書き出していった。同校の教員は「クラスでは、まず自分が一番楽しもうと思っている。子どもは大変そうな先生には相談もしづらいと聞いた。自分が楽しむことで、子どもたちが相談できたり、大人は楽しいと思ったりしてもらえたら」と笑顔で話した。また、ある保護者は「子どもの話を聞いているとき、すぐに『でもさ……』と否定してしまう。子どものありのままを受け入れられるようにしたい」と述べた。

ワークショップを終えた教員は「これまで顔が見えていなかった人たちが一緒になって対話できたことで、安心感が生まれた」と話した。さまざまな立場の人と対話する中で、新たなアイデアも生まれたという。また、保護者からは「校長先生とこんなにじっくり話ができるとは思ってもいなかった。先生方の人柄にも触れられ、子どもたちの未来について語り合えたのがうれしかった」との声が上がっていた。