政府の教育未来創造会議が今年5月にまとめた、大学の機能強化や修学支援の拡充などを盛り込んだ第一次提言について、永岡桂子文科相(教育未来創造担当)は9月2日の閣議で、具体的な取り組みを時系列で整理した工程表を報告した。工程表では、2024年度から高等教育の修学支援新制度の対象を中間所得層にも拡大し、多子世帯や理工系・農学系の学部で学ぶ学生の負担軽減を図ることが明記された。また、同じく24年度から奨学金の「出世払い」を導入し、現行の貸与型奨学金を返還者の判断で柔軟に返還できるように仕組みを見直すとともに、大学院生を対象に修了後の所得に応じた返還・納付を可能とする新たな制度を創設することも盛り込んだ。工程表では「恒久的な財源の裏付けの観点も念頭に置きつつ、奨学金制度の改善を通じて、誰もが家庭の経済事情に関わらず学ぶことのできる環境を整備する」と、教育政策に充てる財源確保の必要性にも触れながら、奨学金制度を充実させる狙いを説明している。

閣議後に記者会見した永岡文科相は工程表について、「第一次提言における、未来を支える人材を育む大学等の機能強化、新たな時代に対応する学びの支援の充実、そして学び直しを促進するための環境整備に関する具体的取り組みについて、今後10年間の政策実施プロセスを明らかにするもの」と説明。8月29日に岸田文雄首相から「第一次提言のフォローアップを随時行い、着実に具体化し実行するよう指示された」と明らかにした。

工程表は、▽自然科学分野を先駆する学生の割合を5割程度に増やし、文理横断教育を推進するとともに、理系を目指す女子学生を増やすなどとした大学の機能強化▽高等教育の修学支援新制度の拡充や「出世払い」奨学金の導入など、学びの支援の充実▽生涯にわたって学び続ける社会に向けたリカレント教育を促進する環境整備--など、教育未来創造会議が第一次提言に盛り込んだ134項目に及ぶ施策について、今後10年間を見渡した取り組みとスケジュールを短期・中期・長期に分けて整理した。

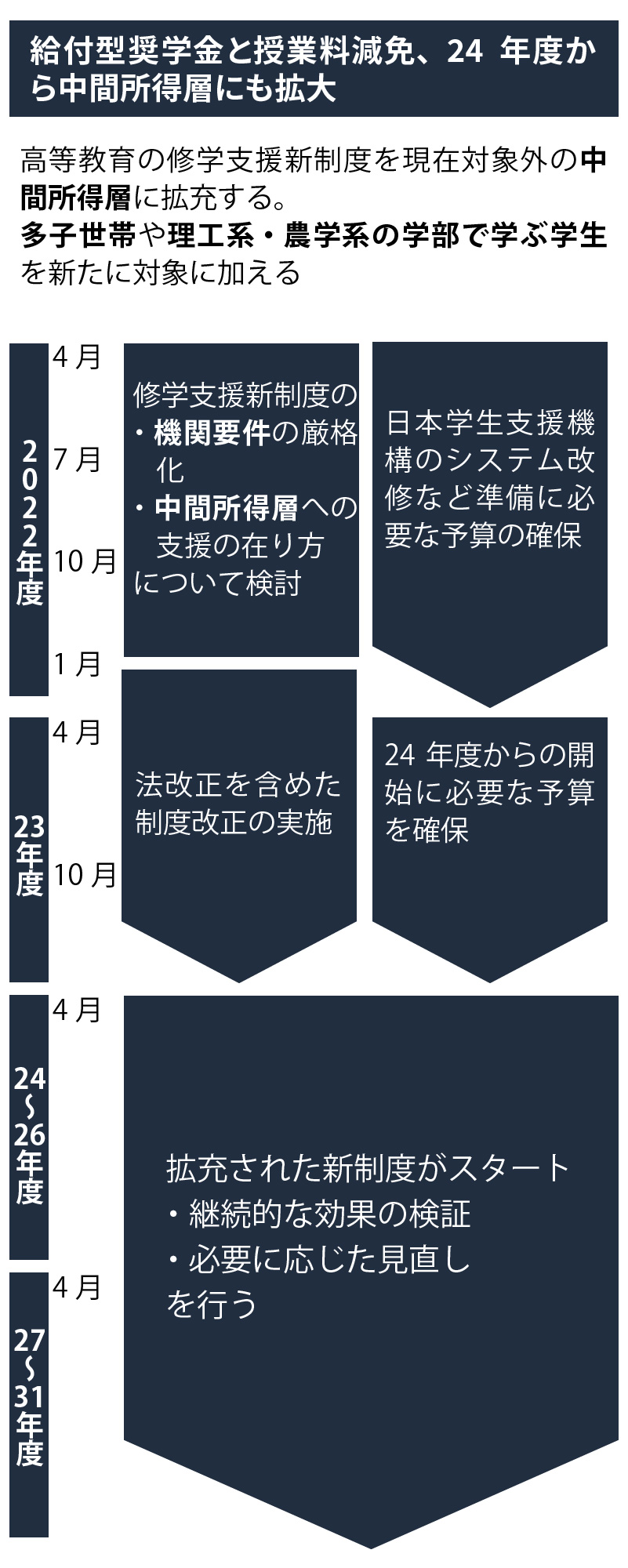

このうち、高等教育の修学支援新制度の拡充では、現在、制度の対象となっていない中間所得層について、負担軽減の必要性の高い多子世帯や理工系・農学系の学部で学ぶ学生を支援対象に加える=図1。多子世帯は「子供が3人以上いる世帯を想定している」(内閣官房教育未来創造会議担当室)。

具体的なスケジュールでは、22年度には、制度の対象となる大学や専門学校など機関要件の厳格化や中間所得層への支援の在り方について22年12月までに検討を終える。また、実施機関となる日本学生支援機構の奨学金業務システムの改修に必要な予算を23年3月までに確保する。23年度には支援拡充に向け、法改正を含めて必要な制度改正を23年12月までに行うとともに、支援開始に必要な予算を24年3月までに確保する。24年度には、拡充された修学支援新制度がスタートする、という段取りを明示した。

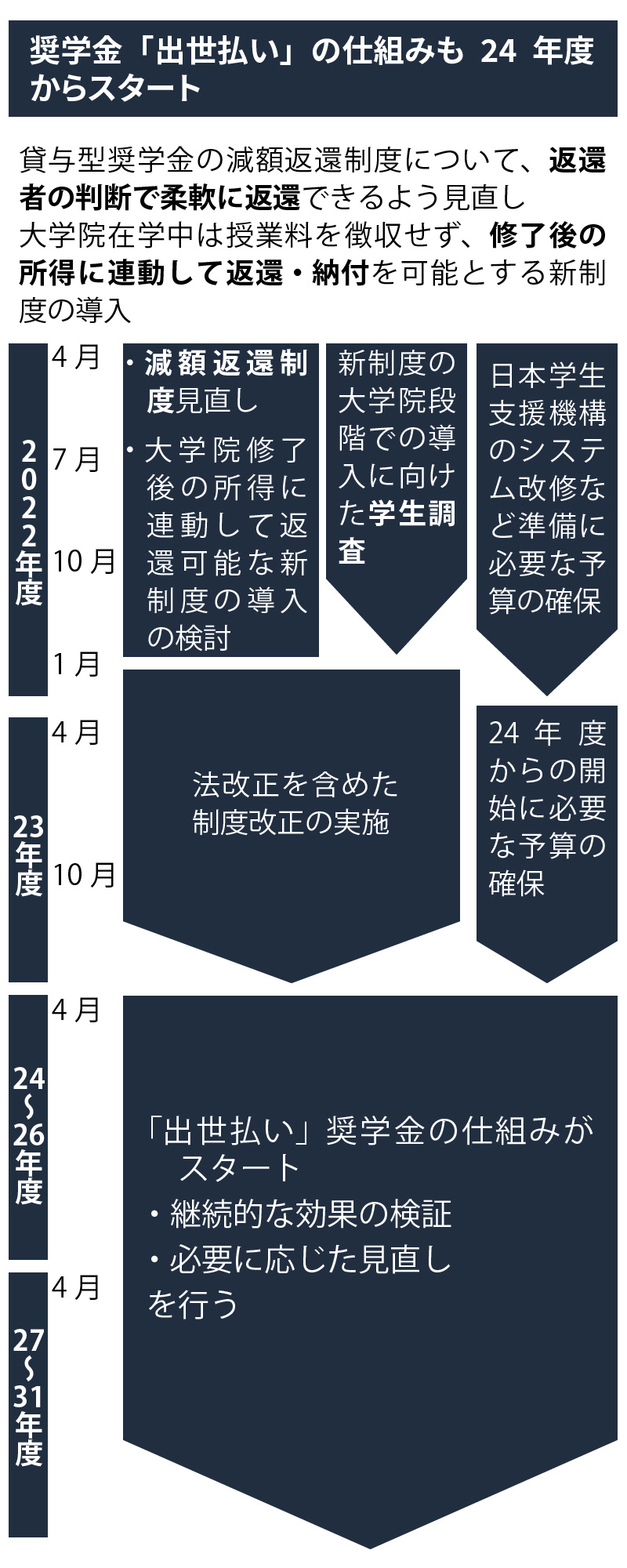

「出世払い」奨学金の導入では、2つの制度改正を行う。第1に、現行の貸与型奨学金について、現在返還中のケースも含めて、返還者の判断で柔軟に返還できるように見直す。第2に、大学院生を対象に、在学中は授業料を徴収せず、修了後の所得に連動して返還や納付を可能とする新たな制度を導入する。これら2つの制度改正によって、大学・大学院・高専などで学ぶ学生がそれぞれ卒業(修了)後の所得に応じて奨学金を柔軟に返還できる「出世払い」の仕組みが整備される、としている=図2。

具体的なスケジュールは、22年度には、現行の減額返還制度の見直しや、修了後の所得に連動して返還や納付を可能とする新たな制度の在り方について22年12月までに検討を終える。同時に、大学院生を対象とした新たな制度について、学生の進学の動向や経済的な支援に関する意識について22年12月までに調査を行う。また、ここでも日本学生支援機構のシステム改修に必要な予算を23年3月までに確保する。23年度には法改正を含めて必要な制度改正を23年12月までに行い、24年度からの支援開始に必要な予算を24年3月までに確保。24年度には、「出世払い」奨学金が開始される。

こうした制度改正に必要な財源について、工程表では「恒久的な財源の裏付けの観点も念頭に置きつつ、奨学金制度を改善すること等を通じて、誰もが家庭の経済事情に関わらず学ぶことのできる環境を整備する」と説明し、「恒久的な財源」を検討する必要性を示唆した。

教育政策の財源については、今年5月19日、自民党の教育・人材力強化調査会(会長=柴山昌彦元文科相)が、教育を使途に限定した教育国債の活用などで「教育投資の抜本的拡充」を求める提言を行った。また、末松信介前文科相も8月10日の退任会見で、「ここはやはり教育国債。別の財布を作らなければいけない。絶対にこれは教育費として使っていかなければいけない、そういうお金が大事だ」と述べている。

この財源問題と教育国債について、9月2日の閣議後会見で質疑に応じた永岡文科相は「教育国債の発行については、安定的な財源の確保とか、財政の信認確保の観点から、やはり慎重に考えなければいけない。そういう必要があると考えている。私としては、そういう議論があるということを踏まえながらも、教育予算を全力で確保するように頑張ってまいりたい」と述べた。

さらに、今後の第一次提言のフォローアップで教育国債の議論をするつもりはあるかを問われ、「教育国債についても議論としてあろうかとは思うが、今、私の立場からはそういう具体的な話はいたしかねる。ご理解いただきたい」と応じた。