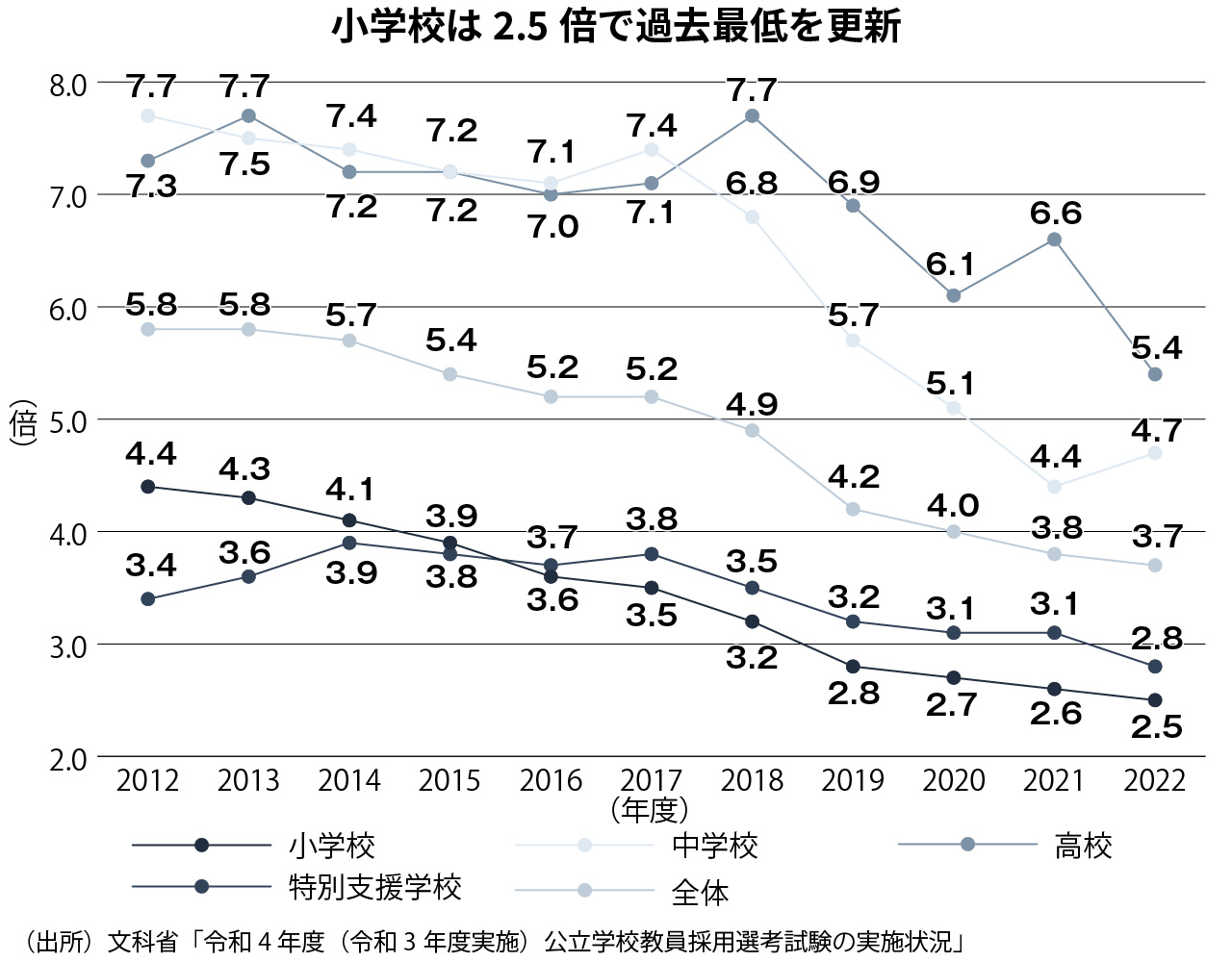

2021年度に実施した公立学校の教員採用選考試験で採用倍率が3.7倍となり、1991年度と並んで過去最低となったことが9月9日、文科省の集計で明らかになった。小学校は採用倍率の低下に歯止めがかからず、2.5倍(前年度2.6倍)で過去最低を更新。高校も5.4倍(同6.6倍)と大きく低下した。一方で中学校は4.7倍(同4.4倍)と持ち直した。文科省は採用倍率の低下の要因を「大量退職などに伴う採用者数の増加と、既卒の受験者数の減少」と説明している。

小学校では受験者数のうち、新規学卒者は2年連続で増加し1万7484人(前年度1万7228人)となった一方、既卒者が2万3152人(同2万6220人)と大幅に減少した。中学校でも同様に、新規学卒者は1万5063人(同1万3867人)と増加したが、既卒者が2万7524人(同3万238人)と減少し、全体として減少した。高校は新規学卒者が7104人(同7428人)、既卒者が1万6887人(1万8735人)と、いずれも減少した。

都道府県・政令市別に見ると、全体の採用倍率の高い県は高知県(8.8倍)、沖縄県(7.9倍)、神戸市(7.3倍)など。一方、採用倍率の低い県は富山県(2.0倍)、長崎県・福岡市(2.4倍)、佐賀県(2.5倍)などで、自治体間の差が大きくなっている。文科省は「採用者数が中長期的に安定している自治体では高い採用倍率を維持している一方、採用者数を大幅に増やしてきた自治体で採用倍率が低下している」と分析する。

こうした状況を踏まえ、文科省は各教育委員会で行っている教員採用選考試験の取り組み、とりわけ多様な知識や経験などを加味した特別な選考についての知見を共有することや、教員採用選考試験の早期化と複線化、民間企業などに勤めている人に対する入職支援や特別選考の取り組みを進めることなどについて、中教審の「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方特別部会」で議論を深めるとしている。