各地で家事や家族の世話、介護などを担っているヤングケアラーの実態調査が行われ、支援に向けた取り組みが動き出す中、横浜市鶴見区では昨年度から、ヤングケアラーの支援に携わる関係者による「つるみヤングケアラーラボ」が発足し、地域と共にヤングケアラーの理解や支援を考える活動を展開している。9月15日には、鶴見区内の公立小中学校の教職員に行った実態調査の結果も公表された。調査に協力した横浜市議会の東みちよ議員と、調査を監修した日本ケアラー連盟理事の田中悠美子立教大学コミュニティ福祉学部助教に、今回行った教職員への実態調査から見えてきたヤングケアラー支援の次のフェーズを聞いた。

京浜工業地帯に位置し、30万人近い人口を抱えている鶴見区では、ひとり親家庭や生活困窮世帯も多い。地域によっては、外国につながる子どもたちが多く在籍している学校もある。東議員は「両親が共働きで、家にいないので、子どもが家の手伝いをしたり、きょうだいの世話をしたりしていることに対して、先生だけでなく、地域の見守りボランティアの方も気付いていて、声を掛け合う習慣もある。ヤングケアラーという言葉が知られるようになったのは最近だが、鶴見では以前からある課題なので、地域の人が自然に受け入れている。何かあったら支えるという意識を持っている方が多い」と、以前からヤングケアラーなどの支援が必要な子どもたちへのアンテナが高い地域性があったと話す。

そうした背景もあり、鶴見区を中心に福祉関係者らの有志によって立ち上げられたのが「つるみヤングケアラーラボ」だ。横浜市では地域住民や行政、企業が連携して、地域の社会課題を解決する取り組みである「リビングラボ」を推進しており、その一つとして開設された。これまで複数回にわたり、ヤングケアラー当事者の声や支援団体の取り組みなどを聞く場を設け、個々の状況に応じて本当に必要な支援が行き届くような政策を提言することや、緩やかなつながり・まなざしによって、子どもの「声にならない声」に気付ける地域を目指すために対話することを目的に活動している。

今回の教職員への実態調査は、まずは子どもたちと関わる時間が長い学校の教職員が、どのようにヤングケアラーの概念を理解し、現行の枠組みの中でどのように支援を行っているかを把握するとともに、教育、福祉、介護、医療などの他分野にまたがるヤングケアラーの課題を、政策提言につなげるのが狙いだという。

今回の調査は、鶴見区内の市立小学校29校、同中学校8校の教職員を対象に、今年3月7日~4月15日に実施。576人が回答を寄せた。教職員を対象としたヤングケアラーの実態調査としてはこれまでも、新潟県南魚沼市や神奈川県藤沢市、東京都小平市などで行われているが、いずれもヤングケアラーへの社会的な注目が高まるよりも前の調査であり、今回の調査はここ最近のヤングケアラーに対する学校現場の認識を知る手掛かりになる。

それによると、ヤングケアラーを「知っている」と回答したのは、小学校で63.1%、中学校で62.3%。藤沢市や小平市などで行われた過去の調査と比べると、認知度は大幅に向上した。一方で、「知らない」と答えた割合も小学校で17.4%、中学校で16.2%と、今もなお一定数いることも確かだ。東議員は「厚労省が実施したアンケートとはギャップがあるが、こちらの方が学校現場のリアルな声ではないか」とみる。

また、ヤングケアラーと思われる、またはそれに近い家庭環境の児童生徒に気付いたことが「ある」と答えたのは、小学校で41.8%、中学校で61.7%と、中学校の方が高かった(=グラフ1)。どのようなことで気付いたかを複数回答で尋ねると、多い順に小学校では①児童生徒の話から②欠席③遅刻④忘れ物⑤学力不振⑥衛生面が思わしくない⑦宿題をしてこない――と続く。中学校では①児童生徒の話から②欠席③遅刻④部活動など課外活動を休む・できない⑤衛生面が思わしくない⑥学力不振――の順だった。

田中助教は「中学校が高くなるのは藤沢市の調査と同じ傾向にある。児童生徒の話や欠席、遅刻から気付くのは小中で同じ傾向にあるが、さらに見ていくと、小学校は忘れ物や衛生面といった家庭的な視点で気付く傾向にあり、中学校では部活動などの課外活動に参加できないといった出来事がきっかけになっている」と分析する。

さらにヤングケアラーに気付いた理由について寄せられた自由記述をみると、「母親から下の子の面倒をみてもらうので休ませます、と度々欠席連絡が入った」(小学校)、「保護者対応から気付いた」(同)、「保護者の子どもに対する対応から」(中学校)、「面談等での保護者とのやりとりから」(同)など、保護者との何かしらのコミュニケーションの中でヤングケアラーの可能性を意識するケースがあることが分かる。

しかし、コロナ禍の影響などで保護者と直接話す時間が減少している状況もある。田中助教は「最近は教員が家庭の様子を直接見ることができる家庭訪問をする機会も少なくなっているので、より気付きにくくなっているかもしれない」と懸念する。

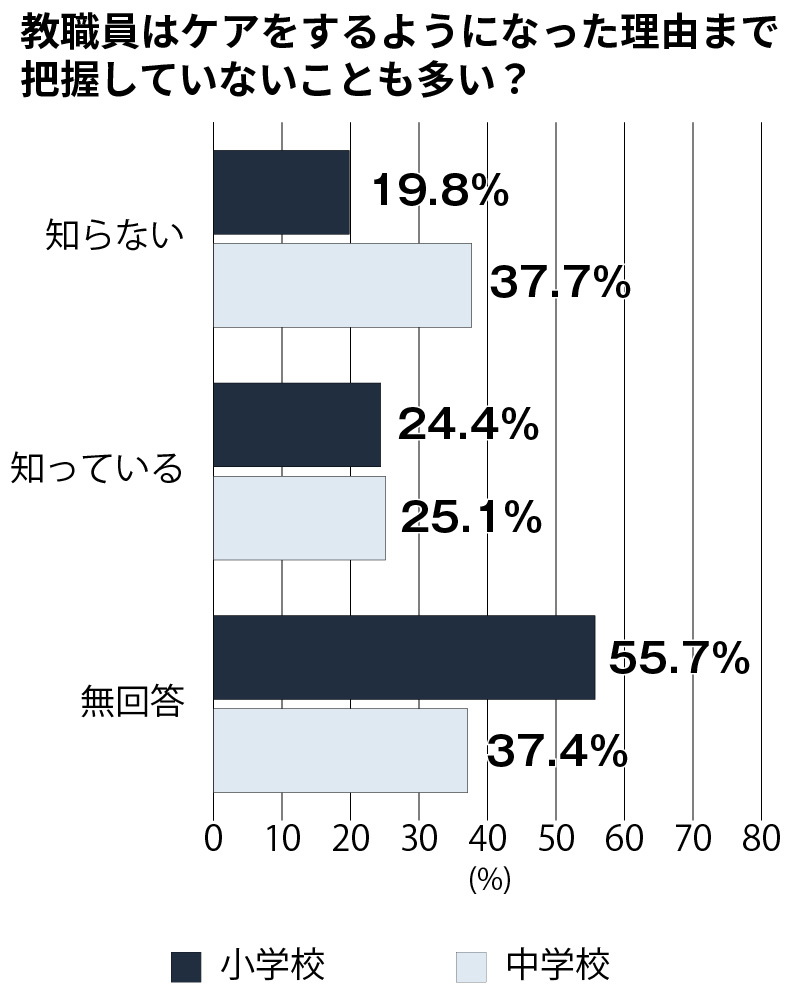

さらに、ヤングケアラーと気付いた児童生徒に対し、ケアをすることになった理由を知っているかを質問したところ、小学校では「知っている」が24.4%、「知らない」が19.8%、無回答が55.7%。中学校では「知っている」が25.1%、「知らない」が37.7%、無回答が37.1%だった(=グラフ2)。ケアすることになった理由について、自由記述の内容を分析したところ、▽きょうだいのケア▽家族の病気・障害▽親の仕事が多忙▽ひとり親家庭▽家事を担う▽虐待▽養育環境・養育不全▽外国籍▽言葉・通訳を担う▽親の価値観▽その他(介護を担う、仕事の手伝い)――の11項目を抽出することができた。無回答の割合が高いため、これをどう捉えるかは慎重に検討する必要があるものの、教職員はケアすることになった理由までは必ずしも把握していないとみることができる。

こうしたヤングケアラーの存在に気付いたとき、学校はどう対応しているのか。複数回答で尋ねたところ、小中共に多い順に①学内の教職員で検討・共有②児童生徒に話を聞く③学外の相談機関に相談④保護者に連絡⑤対応できない・方法が分からない⑥考えていない――となった(=グラフ3)。

「先生たちはヤングケアラーに気付くと、子どもたちの声を聞くところまではみんなやっている。しかしやっぱり、個人情報の壁もあり、学校が支援したいと思っても家庭に介入するのはなかなか難しい」と東議員。田中助教も「『学内で対応』が最も多いのは気になる。要望として『外部機関とつながる窓口を教えてほしい』という声もあった。家庭が関係するヤングケアラーの問題に学校としてどこまで関わるべきなのか、戸惑っているのでは」と話す。

「調査を通じて学校の役割が見えてきたと思う。先生たちはさまざまな子どもたちの変化からヤングケアラーに気付ける立場にある。子ども自身は、自分がヤングケアラーだと分からない場合も多いので、学校が気付いてあげて、そこからさらにどうつなぐかを、今後考えていかなければいけない」と東議員が指摘するように、この「対応」のタイミングでいかに行政や外部の相談機関につなげるかが、ヤングケアラー支援のポイントになると言えそうだ。

田中助教は「生活圏単位で行政や地域、さまざまな団体がつながり、子どもの指導と生活支援で役割分担をしながら、周りの大人たちがヤングケアラーを支えていく仕組みを考えていかなければいけない。担任などを持たずに外部とのコーディネーター役になってくれる教員がいて、学校の中だけで抱え込まずに、外部にサポートを頼れるようにする必要があるし、外部の関係者同士もつながって、学校が相談しやすいネットワークをつくっておくことが重要だ」と強調。学校現場のヤングケアラーへの理解が進めば、いずれ具体的な対応策として、どこに相談し、どう支援するかが課題になる。「つるみヤングケアラーラボの取り組みは、学校でヤングケアラーを抱え込まずに関係者が緩くつながる支援体制のモデルとなるのでは」と田中助教は期待を寄せる。