来年4月からの新しい教員研修制度のスタートに先駆け、横浜市では独自に教員研修管理システム「Leaf」を開発し、今年度から本格運用を開始した。文科省が開発している教員研修の一元的な管理システムを一足先にほぼ実現した内容で、教職員一人一人が今の自分の資質・能力を一目で把握できる分析チャートが作成されたり、研修の検索や申し込みが一括で処理できたりするなど、教職員の主体的な学びを助けるツールとなっている。管理職にとっても、各教職員の研修履歴や振り返り、分析チャートが一覧でき、新制度で重視されている指導助言を効果的に行うための支援ツールとなる。実際にどのような活用がされているのか、同市教委と同市立末吉中学校の星野久美子校長に話を聞いた。

横浜市教委では、教職員の人材育成において「教職員自らの主体的な学びのマネジメント」「個別最適・協働的な学び」「適切な目標設定と現状把握」に注力しており、中でも「教職員自らの主体的な学びのマネジメント」、すなわちセルフ・マネジメントを支援することに最も力を入れている。

そうした支援ツールとして開発されたのが、昨年度から運用を開始し、今年度から本格始動した研修管理システム「Leaf」だ。

実際に教職員はどのように「Leaf」を活用するのか。まず、教職員一人一人の資質・能力を「見える化」して、教職員本人が現在の自分が身に付けている資質・能力を客観的に把握することが活用の第一歩となる。

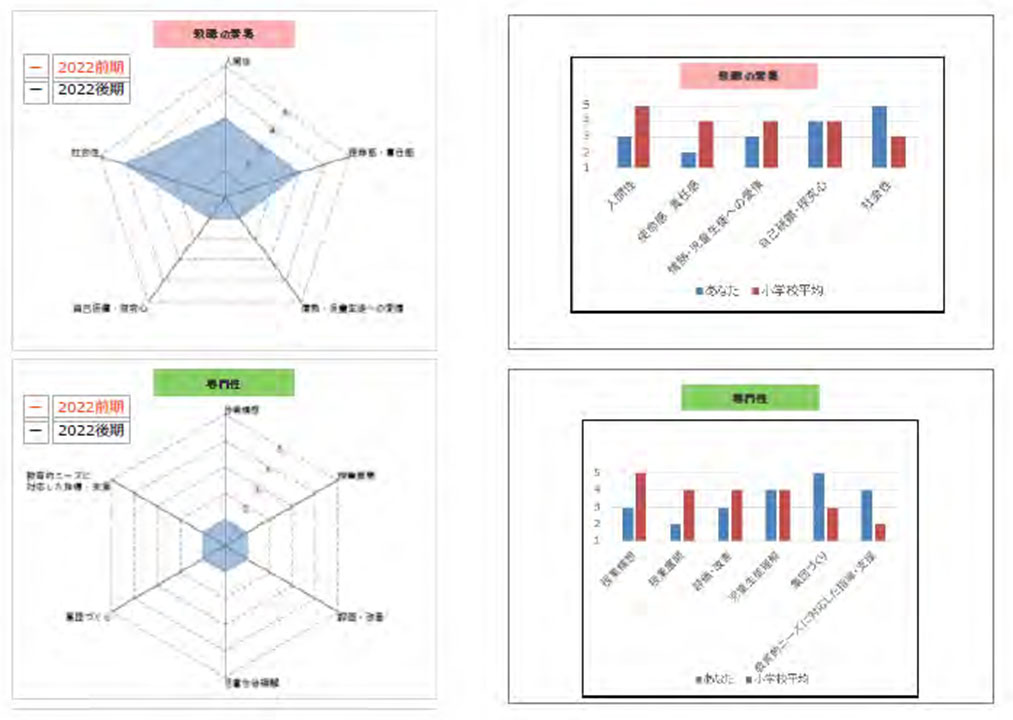

同市では人材育成指標において、教職員が身に付けるべき資質・能力について、▽教職の素養(人間性、使命感・責任感、自己研さん・探究心など)▽専門性(授業力、児童生徒指導など)▽マネジメント(学校づくり、危機管理、人材育成など)――と3つの要素から定めている。各教職員がLeaf内の人材育成指標に基づいた設問に回答すると、これら3つの要素に応じて自分の資質・能力が自動的に分析チャートとして作成される(図①参照)。これは市の全教職員の平均とも比較できる。

あくまでも教職員本人の自己評価だが、今の自分の資質・能力を可視化できることから、分析チャートは学校現場からも好評を得ているという。市内のある教員は「教職員を30年以上やっていて、こんなふうに自分の力を可視化したのは初めて。自分の強みや弱みが分かって、もっと研修などで学んでいきたいと思うようになった」と話していたそうだ。

教職員はこの分析チャートをもとに、もっと伸ばしたい力や、自分が足りないと感じている力、新たに挑戦したいことに関して、各自で研修計画を立てていく。

Leafは同市教委が実施する全ての研修の検索や申し込みを一括して行うことができる。職種、開催時期、資質・能力を選択して検索すれば、それに関連する研修が一覧で表示され、そこから各自が選択して申し込む。こうした研修の検索機能が教職員の個別最適な学びにもつながっている。

同市ではこれまでも研修を申し込むシステムがあったものの、研修の連絡や振り返りは紙で行ったり、eラーニングの視聴は別のシステムを用いたりするなど、受講者にとって複雑で使い勝手が悪かった。まずはそれら全てをLeafに集約することで、自ら学びたくなるような第一歩を整えた。

また、研修が資質・能力ごとに検索できるようになっているのも特徴だ。同教委教職員育成課では、研修においては、研修のプログラムを作成する教委も、受講する教職員も、「その研修がどんな資質・能力を伸ばすための研修なのか」を意識していくことが必要だとしている。

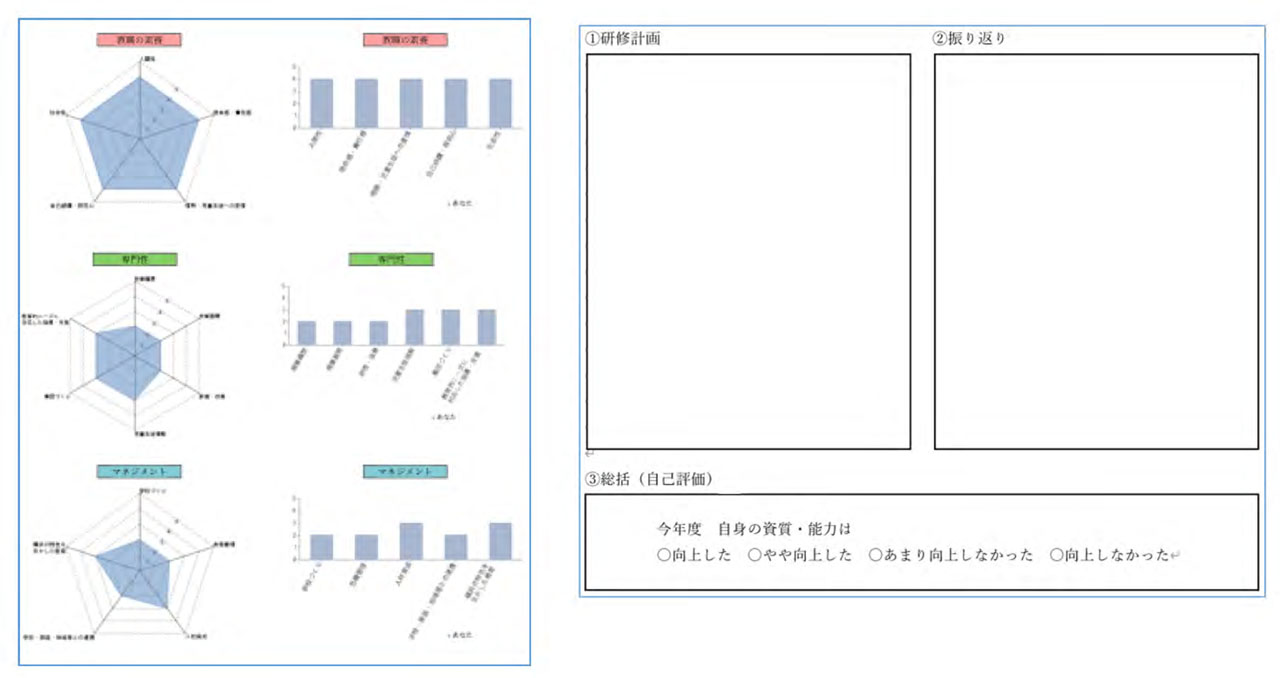

そして、各教職員は分析チャートと研修計画をもとに6月ごろに管理職と期首面談を行う(図②参照)。10月ごろには前期の振り返りと、必要であれば後期の研修計画を見直し、翌年2月ごろの期末面談で管理職と1年間の研修の総括を行うとともに、来年度の見通しを立てていくという流れだ。

期末面談前には、もう一度、各自で分析チャートを作成する。そうすることで、その1年の自分の伸びや課題が可視化でき、次年度の適切な目標設定につながっていくと、同市教委は見込んでいる。

新たな教員研修制度では、教職員がセルフ・マネジメントしていくために、管理職の指導助言が重要な位置付けを持っている。こうした管理職の指導助言の補助資料として、Leafでは、▽教職員個人の資質・能力の分析チャート、ICT活用指導力の分析チャート▽研修計画と振り返り▽研修履歴――といったデータが活用できる。

研修履歴と各研修や1年間の振り返りは管理職が閲覧可能で、各教職員が受講した研修履歴が一覧で表示される。各研修の資料も合わせて格納されており、教職員がその研修で何を学んで、何を感じたのかということも把握できるようになっている。

実際に今年度からLeafの活用をスタートしている生徒数905人、教職員65人を抱える同市立末吉中学校の星野久美子校長は、「管理職が各教職員の研修内容を一覧で確認できるようになることで、より個々に応じた声掛けができるようになるのではないか」と期待を寄せる。管理職が研修を検索することもできるので、研修の奨励もしやすくなると感じているそうだ。

管理職による指導助言の在り方について、星野校長は「教職員は子どもたちの資質・能力を育成することは意識しているが、自分自身についても資質・能力を高めるというイメージが定着していない。資質・能力をベースに考えていくことが、まだ慣れていないこともあり、その点は難しさを感じている。管理職がそうしたことも促していかなければと思っている」と強調する。

また、分析チャートについてはあくまで自己評価のため、「必ずしも管理職のイメージしているものとイコールではない場合もあった」と6月の期首面談を振り返る。「お互いの感覚にずれがある場合は、どうしてそういうチャートができたのか、各教職員と確認していくようにしている」という。

まだ手探りの部分もあるが、例えば分析チャートをきっかけに、教職員が意外なところに興味関心を持っていることも分かったそうだ。「本当はこういう仕事がやりたいというのが面談の中で出てくるなど、話の切り口が多方面に広がった感じがある。教職員もとても主体的に話してくれた」と述べ、「今まで見落としていたような強みも見えてくるのではないか。組織として各教職員をどのように育てていくのかを、管理職がイメージしやすくなる」と手応えも話した。

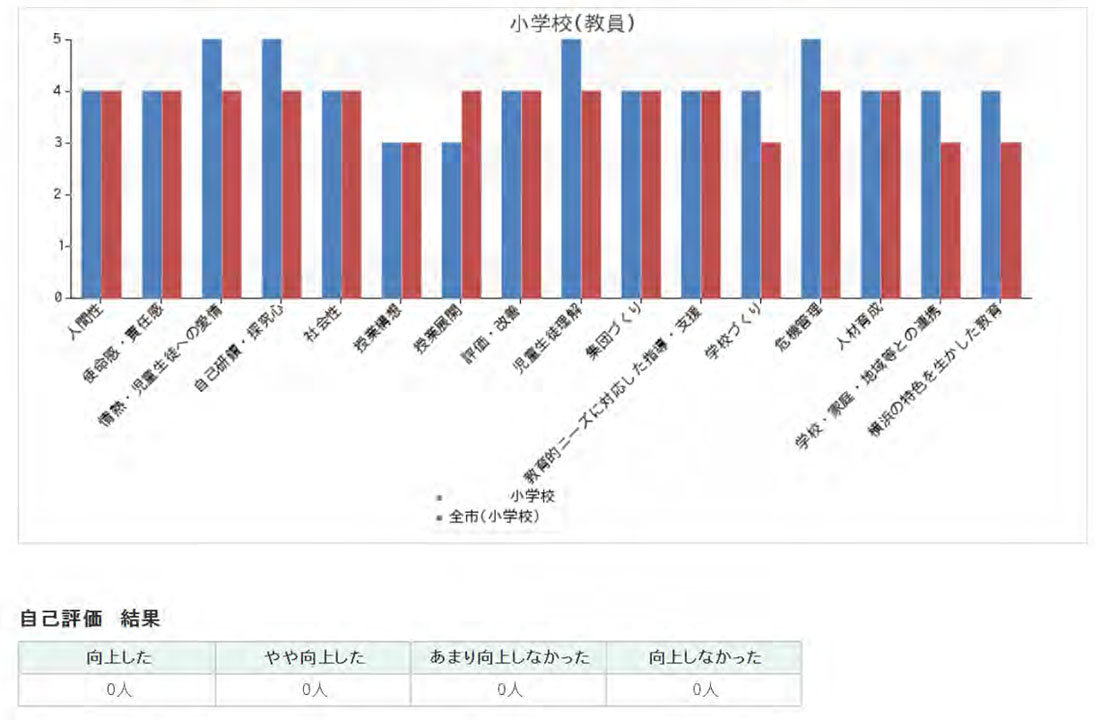

Leafでは校内オン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)や校内研修で活用できるよう、各校の教職員集団としての資質・能力を示す分析チャートとしても活用できる(図③参照)。こうした集団の資質・能力についても、市の平均と比較することができるので、管理職は自校の強みや弱みを可視化するのに役立てることができる。

文科省が8月31日付で示した「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」においても、校長に求められる資質・能力として、データや情報を分析して共有する「アセスメント能力」や「ファシリテーション能力」が新たに加えられた。星野校長も「管理職はこうした集団データも活用しながら、その学校独自で必要とされる校内研修をプログラムする力が必要になる」と先を見据える。

星野校長は「これまでは学年や校務分掌といった縦のグループで組織を見ていることが多かったが、今後はそうしたものを越えた横断的なつながりで捉えていかなければ、各教職員に指導助言を行うのは難しい。学校全体を俯瞰して見て、組織としての強みや弱みに関して分析を重ねていくことが、全体のスキルアップにつながっていくのではないか」との考えを示した。

横浜市教委教職員育成課の柳澤尚利首席指導主事は、「導入してまだ2年目なので、全ての教職員にセルフ・マネジメントが浸透するには時間がかかると思っている」と話し、今後も管理職や教職員にLeafのさまざまな機能を活用していくための支援を続けていくとしている。

また、同市教委では今後、人材育成指標に基づいた教職員のニーズに応える選択研修などをさらに充実させていく方針だ。例えば、「中堅教諭等資質向上研修」のような法定研修であっても、コアなところは必修研修で、それ以外のところは各自がデザインできるよう、選択研修の充実を図っていく。

こうした方針を進める理由の1つに「自分で選んだ研修は、学ぶ意欲も違ってくる」ことが挙げられる。教職員のニーズは変わってくるため、より豊かな選択研修を実施することがセルフ・マネジメントの実現には不可欠だと同市教委では考えている。

柳澤首席指導主事は「研修を受けただけで終わらせるのではなく、研修の学びをどう校内で生かしていくかを大切にしたいと思っている」と研修履歴の活用について語り、そうした実践の支援を充実させていくとした。

文科省では、国や教委などが実施する研修を一元的に管理するシステムの開発を進めている。そうしたシステムを構築する理由について、総合教育政策局教育人材政策課は「各自治体において研修履歴システムをすでに持っているところもある。ただ、研修履歴がしっかり記録されなかったり、教員育成指標とひも付けて分析できなかったりするなど、非常に簡易的なシステムで構築しているものが多いと聞いている」と説明。

文科省が現在、開発を進めているシステムは、研修履歴だけでなく、教員育成指標と関連して分析できるほか、横浜市の「Leaf」に類似したような機能も備える見通しという。来年度中には試行段階に移り、2024年度からの本格稼働を目指している。この研修履歴システムについて、同課では「自治体に強制するものではなく、活用に関しては各教委の判断になる」と説明している。