内閣府は9月26日、「子供の貧困対策に関する有識者会議」の第18回会合をオンラインで開いた。来年4月に設置されるこども家庭庁の下で、現行の「子供の貧困対策に関する大綱」(2019年閣議決定)などの内容を含む「こども大綱」が新たに策定されることを念頭に、子供の貧困対策の状況や今後の課題などについて議論した。内閣府からは子供の貧困に関する指標の推移や昨年度の支援の実施状況が示され、一定の改善が確認された一方、構成員からはコロナ禍や物価高などで引き続き深刻な状況にある子供の実態が報告され、子供の貧困対策をこども大綱の最優先課題に位置付けるべきだとする声も上がった。

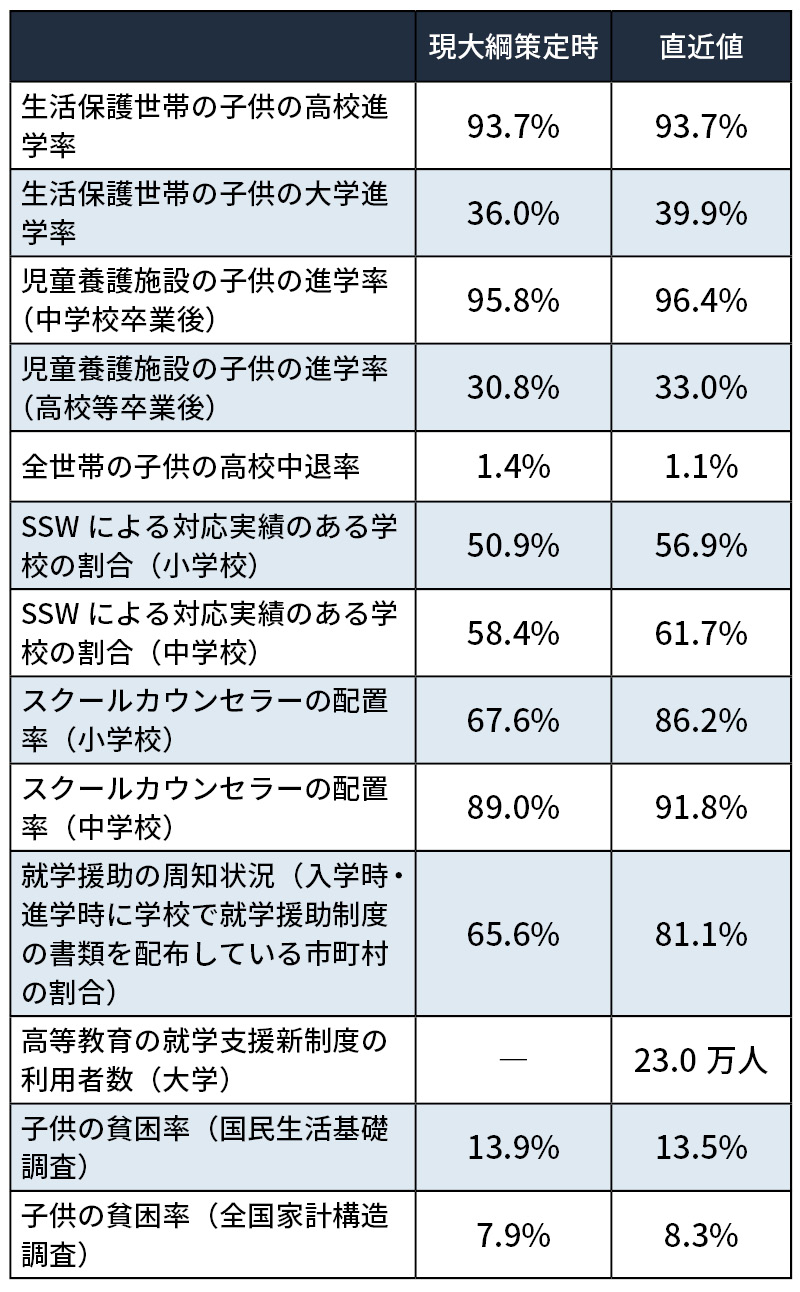

内閣府が報告した子供の貧困に関する指標では、「生活保護世帯の子供の大学等進学率」や「児童養護施設の子供の進学率」、「スクールソーシャルワーカー(SSW)による対応実績のある学校の割合」「スクールカウンセラーの配置率」などの指標が19年11月の現行大綱策定時から改善していることが示された。また、20年度に創設された高等教育の修学支援新制度の利用者数は、21年度には大学・短大・高専・専門学校を合わせて31.9万人となり、前年度より4.8万人増加したことも報告された。

一方、子供の貧困率は、国民生活基礎調査(厚労省)で13.5%、「全国家計構造調査」(総務省)で8.3%と高止まりしており、ひとり親家庭に限ってみると、国民生活基礎調査で48.1%、全国家計構造調査で57.0%と高くなっている状況が示された。また、入学時や進級時に学校で就学援助制度の書類を配布している市町村の割合は、2017年度の65.6%からは大きく上昇したものの81.1%にとどまり、2割近くが配布していない状況となった。

会合の冒頭、小倉将信こども政策担当相は「子供の貧困に関する指標には、一定の改善が見られたものの、支援を必要とする子供たちは少なからず存在しており、引き続き支援を強化していきたいと考えている」と述べた。

この日の会合では、複数の構成員から意見書が提出された。末冨芳構成員(日本大学文理学部教授)は「日本の子供に関する諸課題の中で、最も該当人口が多く、かつ現在および将来にわたって子供自身に影響が大きいのが貧困問題」と指摘し、子供の貧困対策をこども大綱の「最優先課題」に位置付けることを求めた。合わせて、部活動の地域移行や、不登校の児童生徒のフリースクール通学・通信教育に伴う家計補助などを新たに提言した。

また、渡辺由美子構成員(認定NPO法人キッズドア理事長)は、現行の大綱に「貧困率の改善や子供を持つ困窮家庭の年収向上などにかかわる具体的な数値的目標が設定されていない」として、子供の貧困率やさまざまな取り組みに関する定量的な指標など、具体的な数値目標を大綱で設定することを求めた。

先の国会で成立したこども基本法は、子供施策に関する基本的な方針や重要事項をこども大綱で定めることとしており、そこには現行の子供の貧困対策に関する大綱、少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱の内容も含まれる。こども大綱の策定に向けた議論は内閣官房の「こども政策の推進に係る有識者会議」などで始まっており、来年3月をめどに、こども家庭庁への申し送りとして議論を取りまとめる。