休日を中心とした中学校の部活動の地域移行が来年度から始まる。各地でその対応が進められる中で、受け皿づくりと並んで懸案となっているのが、部活動指導員をはじめとする指導者人材の確保だ。教育的側面を持っている部活動では、競技などの経験以外にもさまざまな専門性が求められる。人材確保の課題や質を高めていくための取り組みを取材した。

都内に住む助川亜希さんはこれまで、幼稚園や認定こども園で働きながら、土日は母校の公立中学校で女子バレーボール部の部活動指導員をしていた。子どもが生まれて育児休業中であることと、指導していたバレー部自体が廃部となってしまったことなどが重なり、現在は指導をしていない。

助川さんが部活動指導員になったのは、当時の部活動の顧問にバレーボールの経験がないことから、OGとして技術的な指導を中心に教えてほしいと学校側から頼まれたのが発端だ。そうした経緯もあり、顧問の教員とはうまく役割分担ができていたものの、最初は部員との間に壁を感じていたという。しかし、ある大会で予選敗退したことをきっかけに、部員は助川さんの指導をより積極的に受け入れるようになった。

現在勤務するこども園でも、採用面接の際に部活動指導員をしたいので土曜日の出勤が難しいことを伝えると、理解を示してくれた。「部員たちの目標である都大会に出るために、自分が何をできるかを考え、指導することにやりがいを感じていた。また機会があるならばぜひやりたい」と助川さん。家族も助川さんが部活動指導員としてバレーを教えることに背中を押してくれているという。

しかし、普段は仕事や子育てをしている社会人が部活動指導員をやりたくても難しいのが現状だ。助川さんは「母校から誘われた私は、ある意味でラッキーだった。部活動指導員をやりたいと思っていても、どこに意思表示したらいいか分からないということは多いし、学校としても、社会人より大学生の方が声を掛けやすいのでは」と、社会人で部活動を教えたい人と部活動指導員を求めている学校とのマッチングがうまくいっていないことのもどかしさを語る。

部活動指導員の人材確保を巡って、民間事業者の動きも活発になっている。

スポーツスクール事業などを展開するリーフラスは数年前から、自治体などから業務委託を受けて、部活動の指導者などを配置する部活動支援事業に乗り出している。

今年7月時点で、すでに文化部も含め全国944校の部活動を支援。どの部活動でも原則として指導者と運営補助を行うスタッフの2人以上が常に配置されるようになっているという。

同社の永冨剛常務執行役員は「保険や人材確保、研修、保護者対応などの責任の所在をはっきりさせ、当社がワンストップで対応できるようにするために、業務委託の形を採っている。2人の大人の目があれば、ハラスメントや体罰などの不適切な指導の防止につながるし、活動中に事故が起きたときに役割分担して対処でき、より安全だ」と、これらの理由を説明する。

気になるのは、「どの地域でも人材は集まっているのか?」という点だ。「単に『部活動指導員を募集します』と呼び掛けるだけでは、興味があっても『何をするんだろう?』と疑問や不安を抱き、二の足を踏んでしまう。そこで、教育委員会などと話し合って、『地域で子どもたちを育てる 』などの方針を打ち出し、時給や週に何回、何時間指導するのか といった条件を明確に示すようにして、面接を行っている」と永冨常務執行役員。基本的に業務委託を受けた地域で募集を行っているが、このように情報やメッセージの出し方を意識することで、どの地域でも一定数の応募があるという。

また、同社の社員が統括責任者となり、学校と指導員の間に入って生徒の活動状況や学校の様子などのやりとりをしたり、欠席連絡やけがをしたときの保険の手続き などの事務的な業務を受け持ったりしているのも特徴だ。リーフラスで実施している統括責任者の配置について、永冨常務執行役員は「土日の部活動が地域移行されると、土日の部活動の様子を先生が分からなかったり、逆に指導員が平日の部活動を知らなくて、学校と指導方針が異なったりするようなことがあれば、生徒が迷ってしまう」と、部活動の地域移行でも学校と外部の間をつなぐ統括責任者・コーディネーターの存在の重要性を話す。

部活動指導員の質を高めていくための関係団体の取り組みも活発になっている。

東京都世田谷区にある駒沢オリンピック公園の会議室では、北海道から佐賀県まで、全国各地から集まった地域スポーツクラブの指導者らが、(公財)日本スポーツクラブ協会が主催する学校運動部活動指導士講習会に臨んでいた。取材をした最終日だけでも、中学生年代の体力トレーニング法や性差を踏まえた指導、カウンセリングマインド、チームビルディングなど、内容は多岐にわたり、いずれも体育大学の教員をはじめとする専門家が最新の知見も交えながら解説する、非常に充実した内容だった。

部活動の地域移行を見据え、即戦力となる部活動指導員の養成を目的に今年から始まったこの講習会。受講者は3日間の演習型の講義への参加と課題リポートの提出に加え、オンデマンドによる試験に合格すると「学校運動部活動指導士」の資格が同協会から付与される。

参加者はどういった理由から受講したのだろうか。

長野県で20年以上、地域でバレーボールの指導に携わっている萩原和章さんは、部活動の地域移行に不安を感じている。「指導者や審判の資格がない教員がやむを得ず顧問をやっている状況があり、うまくサポートしていきたいと思っている。子どもたちが伸び伸びスポーツできる環境をどうつくるか。学校と地域が同じ方向を向いていくためにも、先生と子どもと地域のクッションになれれば」と話す。

京都府から参加し、さまざまな高校の部活動でメンタルコーチを務めている石川真由美さんは「子どもや保護者からすれば、教員であっても部活動指導員であっても同じ『先生』だが、単なる部活動指導者では、例えば保護者対応までするのは難しい。この資格を持つということは、部活動において教員と同じような立場になるということでもある。そのことを自覚しなければいけない」と気を引き締める。

同協会の野川春夫理事長は「これからの部活動の地域移行を考えたときに、競技力の向上よりもむしろ、さまざまなスポーツに挑戦したり、体を動かしたりしたいという子どもたちのニーズに応えていく必要がある。そうなると、興味のある初心者を上手に中級者に育てられる指導者が地域にどれだけいるかが重要になるのではないか」と強調し、学校運動部活動指導士をキーパーソンに、学校と地域が連携して子どものスポーツ環境を発展させていくことに期待を寄せる。

「現在の部活動指導員は質のばらつきが大きい。競技の経験があったとしても、スポーツ指導や学校教育への理解に対しては素人である場合も多く見受けられ、そうした人が中高生を教えるのは危険だ」

そう警鐘を鳴らすのは、日本部活指導研究協会の中屋晋代表理事だ。2015年に設立された同協会ではこれまで、部活動の指導者向けの研修プログラムや、資格認定制度としての「部活動指導員検定」の創設などに取り組んできた。中屋代表理事によると、最近では部活動の地域移行を見据えて教育委員会からの問い合わせも増えているという。

「安心して任せられる部活動指導員のための検定試験」をうたう部活動指導員検定では、スポーツメンタルや体幹トレーニングなどの専門的な指導法を身に付ける指導分野専門科目に加え、スポーツ庁や文化庁が休養日や活動時間の目安などを定めた「部活動ガイドライン」の内容を理解する学校一般科目、部活動の課題や教育的意義を専門家が解説する部活動教養科目があり、最新の知見を学べる更新研修も用意されている。

元高校教員で、テニスの指導者としても知られる中屋代表理事は、部活動の教育的効果の高さを誰よりも実感している一人でもある。だからこそ「部活動指導員は本来、『スポーツ指導者』とは異なる専門の資格を持ち、選抜や育成の機能がなければならない。そのための職能団体が必要だ」と強調する。

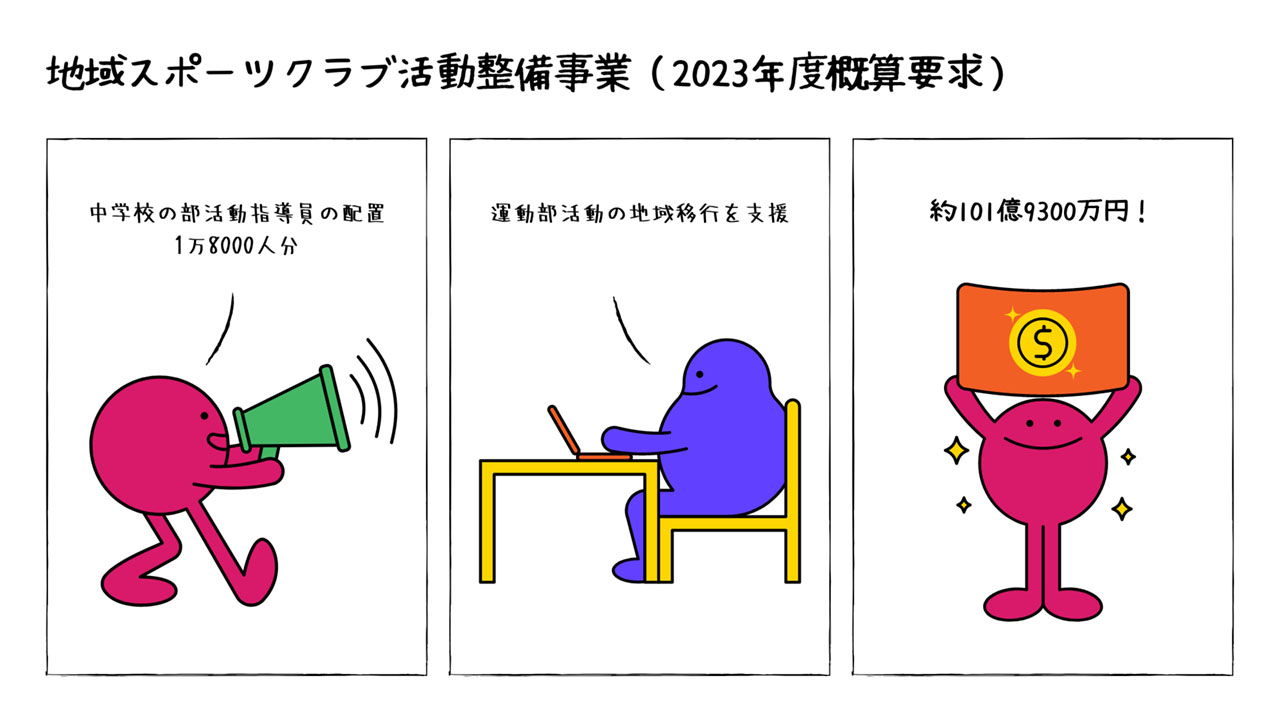

学校の働き方改革や部活動の地域移行を見据え、スポーツ庁も本腰を入れている。8月末に同庁が公表した来年度予算案の概算要求では、自治体や民間団体に向けて、スポーツ団体の整備や指導者の確保などを推進するため、新たに運動部活動の地域移行に向けた支援に76億6900万円を計上。自治体への補助を行う「中学校における部活動指導員の配置支援事業」も、部活動指導員1万8000人分に相当する20億1600万円に拡充した。

また、9月28日に経産省の「地域×スポーツクラブ産業研究会」が公表した最終提言「『未来のブカツ』ビジョン」では、「ブカツ」を「さまざまな運営主体が提供する地域のスポーツクラブ活動」と定義し、企業や団体、学校が連携して行った各地のフィージビリティスタディ事業の成果と課題を基に、提言をまとめている。その中の施策の一つには、有償・兼業コーチの育成・確保が掲げられ、教員が地域のスポーツクラブでの指導を兼業できるようにすることや、意欲のある大学生や社会人がパートタイムで指導に従事できる環境整備などを求め、「スポーツ環境の持続可能性を考えた場合、ボランティアコーチではなく、できる限り『有資格・有償コーチ』にこだわるべきではないだろうか」と提案。兼業・専業を問わず、コーチングスキルを身に付けたスポーツ指導者の人材確保が急務だとしている。

しかし、こうした部活動の地域移行に向けた人材確保策に対して、長年、部活動の問題を研究してきた元学習院大学教授の長沼豊日本教育実践研究所所長は「地域の高齢者や大学生を部活動指導員として頼るケースが多いのが現状だ。これでは、地域のクラブに移管できたとしても持続可能性はない」と厳しい見方を示す。「まずは複数の学校による拠点校方式や合同部活動にして部活動の数を減らしつつ、地域にクラブをつくる。そして、部活動を指導してもいいという教員にそのクラブをお願いする。その教員に部活動指導者としてのお手本を示してもらいながら、次の人材を育てていく。本来であれば、10年くらいかけていかなければいけない話だ」と指摘。その場合でも、部活動指導員が生計を立てていけるようなスキームを考えていかなければ、なり手不足は解消されないとみる。

それでも長沼所長は、部活動を「地域移行」ではなく「地域展開」と捉え、次のように前向きな考えを持っている。

「10年後に指導者のなり手となるのは今の子どもたち。彼らが将来、自分たちも地域で部活動やクラブを手伝いたいと思える文化や仕組みを育てていく必要がある。教員志望者の中には、部活動を教えたいという動機を持っている学生も多くいるくらいだ。学校の部活動でそうした人材を育ててこられたのだから、地域でもできるはずだ」