ウクライナ危機が起きてから9カ月あまり。紛争の長期化による子どもたちへの影響が懸念される。根本巳欧(みおう)UNICEF東京事務所副代表は今年の5月から8月まで、ウクライナから多くの避難民が来ていたブルガリア事務所で緊急支援調整官として活動した。「ウクライナと学ぶ」第5回は、根本副代表に、ブルガリアでの支援から見えてきた子どもたちの課題を聞いた。根本副代表はウクライナの子どもたちの心のケアと学校教育の重要性を強調する。

――紛争の終わりが見えませんが、ウクライナの子どもたちは今、どんな状況にあるのでしょうか。

紛争が始まって、ブルガリアにはウクライナから80万人以上の避難民が来ています。ただ、紛争の状況によって避難民の出入りが激しく、私がブルガリアを離れた8月末の時点では、約8万5000人の避難民がいました。そのうち半分は子どもたちです。

ウクライナやブルガリアでは9月から新年度を迎えています。ウクライナ国内でも、避難先でも、子どもたちは学校に戻りつつありますが、やはり現地の冬は厳しいので、暖房設備や教室が足りないという問題が生じています。今は、そうしたサポートを政府がするのか、あるいは国際機関が政府をサポートするのかということを議論したり、調整したりしているところです。

9月頃は紛争も小康状態だったので、ブルガリアにいる避難民は5万人くらいになっていました。ただ、先日起きたクリミア大橋の爆破に対する報復で、ウクライナ全土で空爆が始まっていますので、再び避難民が増加する可能性は否めません。

ウクライナからの避難民は、いろいろな支援や親戚、友人を頼ってさまざまな国を転々と移動するケースが非常に多いです。そうなると、子どもたちは決まった場所で学校教育を受けたり、友達をつくったりすることができなくなってしまいます。

また、コロナの影響でウクライナの学校もオンラインに対応するようになったため、避難民はスマートフォンなどを使って、国外で避難生活を送りながら、子どもたちが在籍していたウクライナの学校の授業を受けられるようになりました。これは今までになかった光景で、教育の継続性という点では良いこともあります。

一方で、子どもたちはスマホの小さな画面をずっと見続けながら毎日授業を受けていますし、避難先では子どもたちが集まってオンライン授業を受けているんですが、もともといた学校も違うし、学年や教科もばらばらなので、学習支援をするスタッフも大変です。この状況が続くことが、果たして子どもたちの最善の利益になっているのか、教育の質を確保するのは、本当に難しいと感じます。

――避難民の中には、ブルガリアの学校に通う子どもたちもいるのでしょうか。

リアルな学校に通い、友達をつくることができるという意味では、子どもたちにとって避難先の国の学校に通うことはメリットなのですが、それにもいろいろな障壁があります。中でも、子どもたちにとって何が一番良い選択になるのか、親たちはとても悩んでいました。紛争がいつまで続くか分からない状況で、もう少ししたらウクライナに帰れるかもしれない。何より「国を捨てた」と思われたくない。多くの親がそんなふうに葛藤していたと思います。

ブルガリアの場合、ウクライナと同じスラブ系の国で、文化や言語は似ています。ただ、ブルガリアの学校がウクライナの子どもたちを受け入れるにあたって、当初ネックになったのは予防接種などの証明書の提出が求められたことです。避難民がそれらの書類を用意するのは困難なことが多いため、ブルガリアの教育省と交渉する必要がありました。

それから、先ほど話したような学校の受け入れ体制の問題がどうしてもあって、極端な場合では10キロ先の学校にバスで通わなければいけないケースもありました。避難民がバス代を負担するのは大変なので、自治体で補助するという話になったんですが、ブルガリアの地元民からは、なぜウクライナからの避難民の子どもだけにバス代が支給されるのかという声もありました。そういうコミュニティーとの軋轢(あつれき)を少しでも起こさないようにしようと、UNICEFとしては、サポートが必要な地元の貧困層の子どもたちにも併せて支援を行ったり、SNSを使って啓発メッセージを発信したりして、連帯感を生み出すように意識しました。

――受け入れ先のブルガリアの学校では、どうだったのでしょうか。

UNICEFでは「通常のプログラム(支援活動)とのリンク」という言い方をするのですが、難民が来たから難民の教育を支援するのではなくて、ブルガリア国内の教育システムを改善する一環として難民の受け入れをしているんだというメッセージを教育省や自治体の教育委員会に伝えるようにしています。

それで今回、一つ私から学校現場に向けて提案したことがあるんです。新年度が始まるにあたって、ウクライナから避難してきた子どもたちにヒアリングをしたのですが、その中である子が「やっぱり違う国の新しい学校に行くのはすごく不安だ」と打ち明けてくれたんです。

実は私自身も、子どもの頃に親の仕事の都合でいろいろな国の学校に転校していたので、その子の気持ちがよく分かりました。もしかしたら、ブルガリアの子どもたちも、進学して新しい学校に通うとなれば、同じような思いを持っているかもしれません。私の場合は、転校した先の校長先生が初日に「新しい仲間の根本くんです。皆さん仲良くしてあげましょう」と子どもたちの前でスピーチしてくれて、不安な気持ちがだいぶ和らぎました。そうしたメッセージは子どもたちにとってとても大きな意味を持っているんじゃないかと思って、ブルガリアの教育省に、新年度最初の日に、校長先生から子どもたちにそのようなメッセージを出してほしいとお願いしたんです。教育省も真剣に受け止めてくれて、学校現場にも働き掛けてくれました。そうやって、ちょっとした工夫でできることもたくさんあるんです。

それから、夏休みの間には、ウクライナから避難してきた子どもたちとブルガリアの子どもたちが一緒になって、サッカーの大会を開きました。言葉がうまく伝わらなくても、一緒に何かをすることで連帯感が生まれ、お互いのことを理解し合えます。こうした交流を地道に積み重ねていくことで、未来の平和につながってほしいと祈るような気持ちもあります。

UNICEFの活動でも「平和構築と教育」というリンクでプログラムを行っている国がいくつかあります。ただ、UNICEFとしては政治的な対話に加わるわけではありません。ではどこがUNICEFにとってのエントリーポイントなのかというと、教育です。例えば学校にさまざまな民族の子どもたちがいる中で、いろいろな言葉で学べるようにしたり、カリキュラムの中に民族融和のようなメッセージを加えたりする。そういうサポートをその国の教育省と取り組んでいます。

ウクライナとロシアの場合は、まだまだその段階にはなっていないと思いますが、レクリエーションや文化的な活動から、非政治的な分野でお互いの子どもが一緒に遊んだり、学んだりすることで、融和を促進していくということは、今後十分に考えられるでしょう。

――これからのウクライナの子どもたちの課題は何でしょうか。

ウクライナ国内と国外に分けて考える必要があると思いますが、国内に関してはまず、教育のインフラがかなり破壊されてしまっています。学校施設の修復は膨大な資金も必要となります。さらに、学校が再開しても子どもたちが戻ってくるのかということがあります。スムーズに戻れるようにどのような環境整備が必要かということを、国際社会や援助機関全体で考えていかなければいけません。そして、いくら学校があっても教師がいなければ教育は成り立ちません。国外に避難している教師も多いので、戻ってきてからのトレーニングや新たな雇用というところもポイントです。

最も重要だと思っているのは、子どもたちの心のケアです。ウクライナの子どもたちは、全員何かしらのトラウマを抱えていると考えた方がいいと思っています。いかに子どもたちが安心して、子どもらしく遊んだり学んだりできる環境をつくるか、専門的な治療が必要な子どもも多くいると思いますので、そういうシステムも整備していかなければなりません。日本のように、保健室に養護教諭がいて、体の面だけでなく心のケアも対応してくれるような体制が理想的ですが、ウクライナでは必ずしも全ての学校にそうした専門のスタッフがいるとは限らないようです。どうやってその仕組みづくりや人材確保をしていくかが課題です。

それから、障害がある子どもたちや少数民族の子どもたちへの支援も忘れてはなりません。ウクライナでは比較的インクルーシブ教育が進んでいて、障害のある子どもも通常の学校で教育を受けることが多かったようですが、ブルガリアではどちらかというとまだ障害のある子は特別支援学級に行くという傾向があり、障害児の親はかなり躊躇(ちゅうちょ)したという話も聞きました。

――日本の学校で、このウクライナ危機をどのように学んでいくといいのでしょうか。

難しい問題ですが、やはりニュースで聞いているのと、実際に目の前の人が語っていることを聞くのとでは、受け止め方が全く変わると思います。できれば学校や地域で、当事者の人から直接話を聞く機会をつくることが重要だと思います。ただ、少し注意が必要なのは、特に子どもの当事者に話を聞く場合がそうですが、本人が経験したことを話したくないときには、無理に聞き出さないように配慮するということです。やはりあれだけの経験を自分の中で咀嚼(そしゃく)するには、それなりの時間がかかると思います。

そうしたことを通じて、日本の子どもたちには自分に何ができるかを考えてみてもらいたいと思います。その結果、行動として募金をしてもいいし、ウクライナから避難してきた人と友達になることだっていいと思います。

1年前の今ごろは、ウクライナの人々もまさか自分の国が戦争になるなんて思っていませんでした。日常が突然奪われてしまうということがどういうことなのか、そうなったときに自分ならどうするか、そういうことを考えるきっかけにしてもらえればと思います。

このウクライナ危機をきっかけに、日本からどんな支援ができるのか、さらには、世界で困っている子どもたちをどうしたら助けられるのかといったことを、ぜひ学校の授業などで話し合ってみてください。すぐに答えが出るものでも、正しい答えがあるものでもありませんが、自分に何ができるかを、自分の頭で考えることが一番重要です。

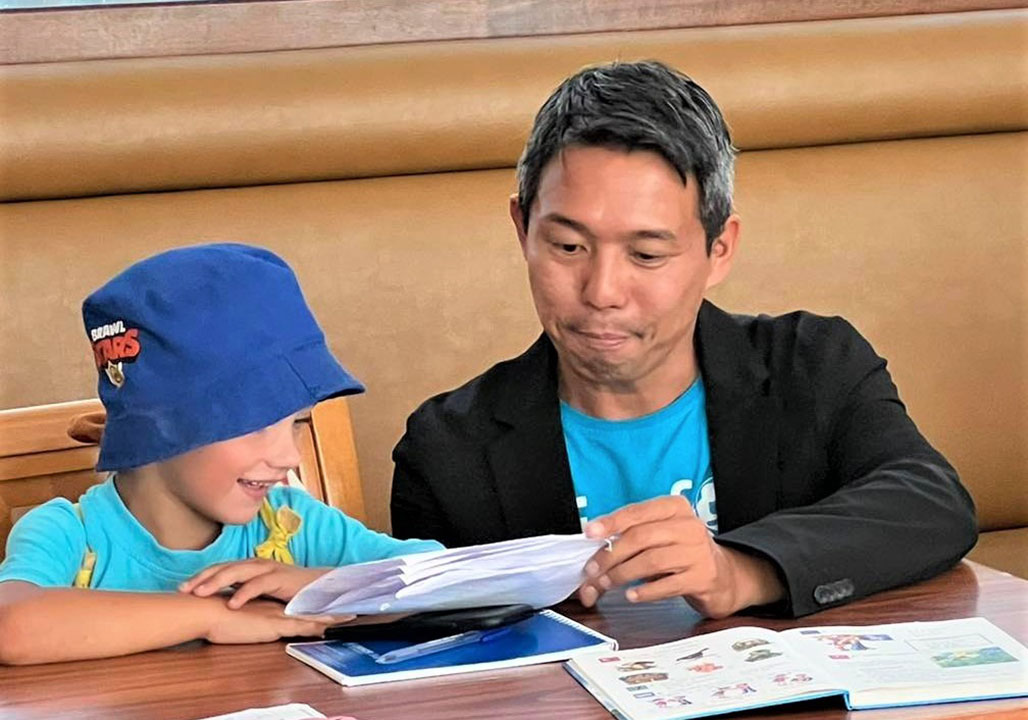

【プロフィール】

根本巳欧(ねもと・みおう) 東京大学法学部卒業後、米国シラキュース大学大学院で公共行政管理学、国際関係論の両修士号取得。外資系コンサルティング会社、日本ユニセフ協会を経て、2004年4月にジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO、子どもの保護担当)として、UNICEFシエラレオネ事務所に派遣。子どもの保護担当官としてモザンビーク事務所、パレスチナ・ガザ事務所で勤務後、東アジア太平洋地域事務所(地域緊急支援専門官)を経て、16年10月から東京事務所に勤務。20年12月から21年4月まで同事務所長代行、21年3月から6月までソウル事務所長代行を務めるとともに、今年5月から8月まで緊急支援調整官としてブルガリア事務所に勤務。