みんながありのままでいられる仕事場とは?――。千葉大学教育学部附属小学校(鈴木隆司校長、児童642人)で10月27日、求人検索エンジン「Indeed(インディード)」を手掛けるIndeed Japanの社員による、仕事におけるジェンダー平等やダイバーシティについて考える授業が行われた。児童らは、ジェンダーに関する無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)が職業選択などでさまざまな影響を及ぼしていることに気付き、自分らしい働き方を絵で表現した。

授業は3年2組の「総合的な学習の時間」で実施。米国で育った経験を持つ佐藤祐子さんが講師となり、児童らに「注射器」「聴診器」「薬箱」のイラストを見せながら、これらからどんな人物を思い浮かべるか尋ねるなどして、男性のイメージが強い職業、女性が多い仕事というアンコンシャスバイアスの存在を意識させた。児童からは「会社の受付は女の人」「女性の消防士がいる」といった声が上がった。

佐藤さんは「『決め付け』をされ続けると、その仕事に就きたいと思っても諦めてしまう」と指摘した上で、「決め付け」に対しては▽誰もが「決め付け」をしてしまうことに気付く▽「決め付け」をしないように気を付ける▽「決め付け」している人を責めない、怒らない――という3つの意識が重要だと説明。どんな声掛けをすると、「決め付け」をしている人が不快な気持ちにならずに、アンコンシャスバイアスに気付けるかを考えさせた。

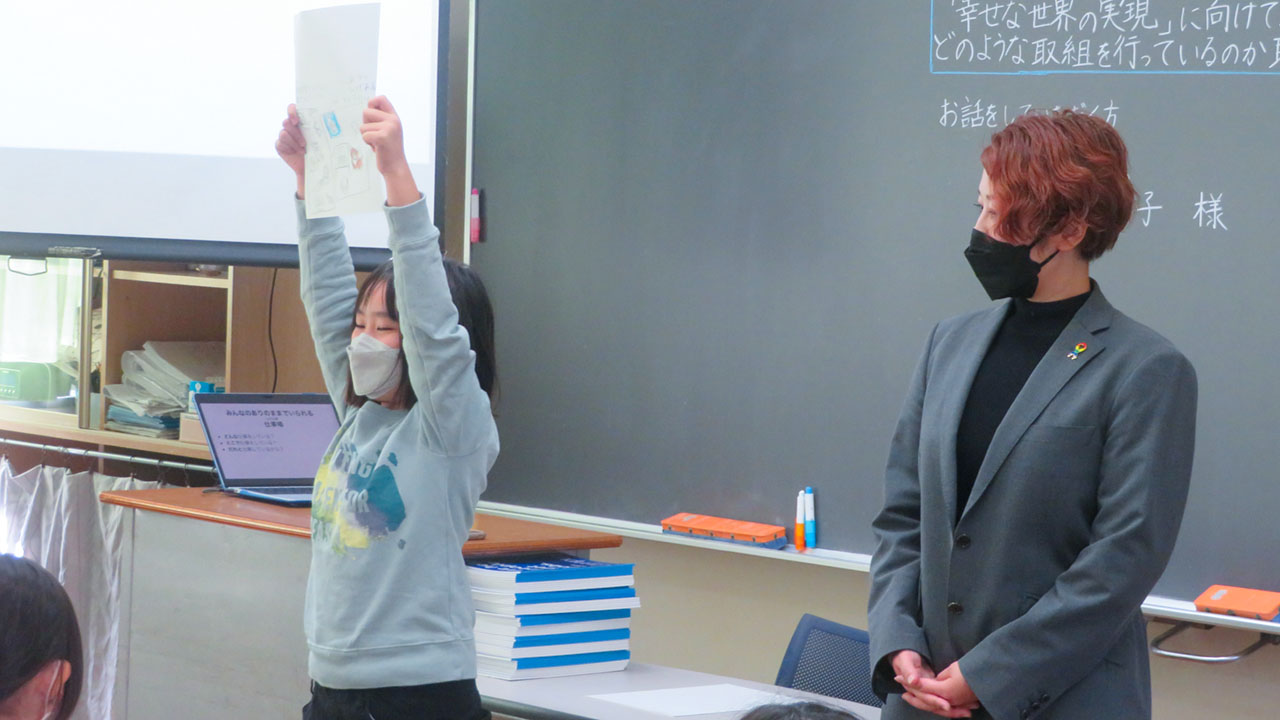

後半では、インディードの社員がどんな働き方をしているかを紹介。家にいながらオンラインで世界中の人とつながって仕事を進めたり、楽しむ時間を仕事中に入れたりするなど、ありのままでいられる仕事場を目指していることを強調した。このような新しい働き方を踏まえ、児童らは「みんながありのままでいられる仕事場」を絵にして発表。佐藤さんは「ありのままでいられる仕事場はみんな一人一人違う。決め付けをなくすと、いろいろな仕事ができるようになる。私たちも頑張るけれど、みんなも幸せな世界の実現に向けて頑張ってほしい」とエールを送った。

授業を受けた丹波絵麻さんは「たまに『女の子だからおとなしくしないといけないよ』と大人から言われることがある。今日の授業でアンコンシャスバイアスという言葉を知ることができてよかった。将来は作家になって本を作る仕事がしたいけれど、家でぬいぐるみと一緒に仕事ができたらいいなと思う」と感想を話した。

佐藤さんは「子どもたちは思っていたより『決め付け』をしていない。ダイバーシティやインクルージョンについて知っていて、それが前提となっている世代だ。この子たちが大人になったときに、今の教育を生かせる社会にしていくことが、大人の責任だと感じた」と振り返った。

3年2組担任の岡野有為教諭によると、「総合的な学習の時間」で地域探究を行った際、子どもたちは千葉大学に「ダイバーシティ推進課」や、さまざまな国の人と交流や英語の学習ができる「イングリッシュ・ハウス」があること、地域に外国人が多く住んでいることに興味を持ったという。これをきっかけに子どもたちは多文化共生について理解を深め、「幸せな世界の実現」を目標に、さまざまな国の困っている人たちのために何ができるかを考えてきた。

岡野教諭は「これまで子どもたちは貧しい国の人たちを救うことを考えてきたが、今日の授業で実は日本にもいろいろな問題があることに気付けたと思う。改めて、ここから自分に何ができるかという活動につなげていけたら」と、子どもたちの探究に期待を寄せる。