10年後、どんな自分で在りたいか━━。東京都板橋区立板橋第十小学校(冨田和己校長、児童573人)でこのほど、大人と子どもが一緒になって「10年後の自分」について考える「板橋区コミュニティ・スクール(iCS)フェス 熟議」が行われた。「10年後、何をしたいか」ではなく、「10年後、どう在りたいか」について、5・6年生165人と大人56人がお互いの考えを伝え合い、そのために今大切にしたいことや今からできることは何かを考えた。

iCSは「コミュニティ・スクール委員会」と「学校支援地域本部」を両輪・協働の関係で運営する仕組みで、同区の各校において学校・保護者・地域が一体となってさまざまな取り組みを行っている。同フェスは、同校iCS委員長の塚本忠行さんが発案し、冨田校長らと熟議のテーマを設定し、大人の参加者を募るなどして準備を進めてきた。

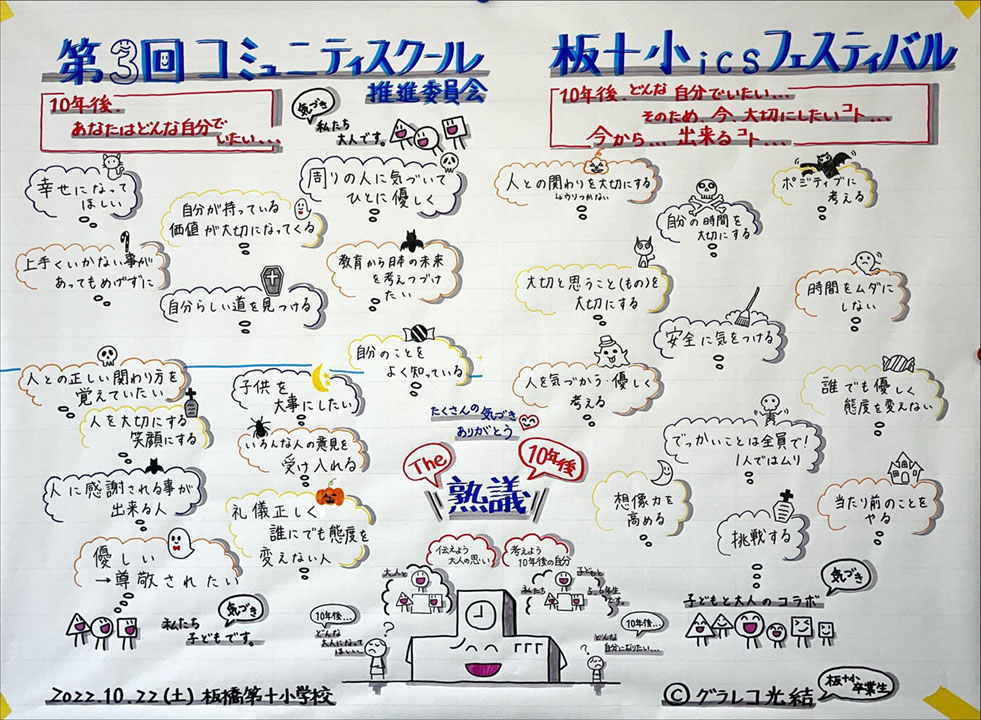

この日は同校の5・6年生と、コミュニティ・スクールの委員やPTA役員、他校の教員、他地域の学校運営協議会委員など、さまざまな大人が参加して熟議が行われた。第1部では大人と子どもに分かれ、子どもたちは「10年後、どんな自分で在りたいか」を、大人は「10年後、子どもたちがどんな大人で在ってほしいか」を考え、グループで考えや思いを共有し合った。

5・6年生は5~6人ずつの混合グループになって、熟議をスタート。最初は「何になりたいか」ではなく、「どう在りたいか」という問いに難しさを感じているようだったが、6年生がうまくリードしながら「大きいことは一人でやろうとせずにみんなでやる」「誰にでも優しく、態度を変えない」「人に感謝されることができる人」などといった意見が出ていた。

一方、大人たちの熟議では、「自分のことを自分で決められる人」や「自分のことを大切にできる人」「人に対する興味も自分に対する興味も、好奇心を失わないでほしい」「柔軟性のある人」などといった考えが出されていた。

第2部では児童の各グループに1~2人の大人が合流する形で、「子ども×大人熟議」がスタート。この日、子どもたちにとっては初めて会う大人ばかりだったが、子どもたちは堂々と自分たちの考えを共有していた。

こうしてお互いの考えを知った上で、「そのために今、大切にしたいこと」や「そのために今からできること」について考えていった。「10年後は人に優しく在りたい。今、なかなか自分から友達に話し掛けられないけれども、自分から話し掛けられるようにしたい」と決意を語る子もいれば、SDGsを意識する子からは「人間以外にも、自然や動物に対しても思いやりを持った行動をしたい」といった意見も。子どもたちの深い考えや意見に触れ、大人たちは「ここまで子どもたちが考えていたことに驚いた」と感動した様子だった。

また、あるグループでは自然と子どもから大人に「6年生の頃の夢はどんなものでしたか?」や「今からやっておいた方がいいことはありますか?」と質問が出ていた。大人からは「本をたくさん読むと選択肢が広がる」「今は最初に思っていた夢とは違う仕事をやっている。いつからでも何回でもリスタートできるよ」といったアドバイスや経験談が語られていた。

最後にファシリテーター役の大人から「大人の意見を聞いてどう思ったか」を問われた子どもたちは、「子どもの在りたい姿と大人のなってほしい姿は違うんだなと思った」などと感想を述べていた。

冨田校長は「実は、このテーマを設定したのは、子どもと大人の感覚の違いを認識したかったから」と明かす。「大人が考えた学校目標で本当にいいのか、疑問を持っていた。もちろん、子どもたちのことを思って考えた学校目標だが、本当のところ子どもたちはどう在りたいと考えているのか。子どもと大人が一緒になって話し合うことで、お互いの考えや意見を共有したかった」と話す。

また、同フェスを企画した塚本さんは、開催までに多様な大人を集めることに奔走した。それは「子どもたちにいろいろな大人と出会わせたい」との思いからだという。冨田校長も「子どもたちが接する大人は、保護者や教員などに限られている。もっと知らない大人と触れ合ってほしい。例えばゲストティーチャーなどだと、一方的に話を聞くだけになりがちだ。今回のような、子どもたちが知らない大人と対等に話す機会をつくっていきたい」と展望を語った。

今後も同校とiCSでは、テーマを変えながら「子ども×大人熟議」を継続して行っていく予定だという。冨田校長は「今後は、教員がやりたいことをiCSにプレゼンするなど、さらにいろいろな取り組みをやっていきたい」と述べた。