教育新聞は9月30日から10月6日まで、購読会員および過去のアンケート回答者(公立教員)を対象にウェブアンケートを実施し、485件の有効回答を得た。前回記事では、多くの教員が労働時間やワーク・ライフバランスの面で苦しい働き方をしていること、一部の人に仕事が偏りがちなどの職場環境があることが分かった。さらにアンケート結果からは、こうした働き方の現実と、公立教員の働き方を定めた「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)で前提とされている働き方の間に、大きなギャップが生じていることが浮き彫りになってきた。

アンケートではまず、給特法がどの程度、現場の教員に浸透しているかを探った。その結果「詳しく知っている」が27.2%、「概要は知っている」が57.5%で、合計8割を超えた。知った時期は「教員になって1~3年目」が最多で29.1%だったが、次いで「教員になって10年目以上」(19.6%)が多くなっており、中堅の教員でも認知が進んでいないケースがあることがうかがえた。また、「教員養成課程で」は16.6%にとどまった。

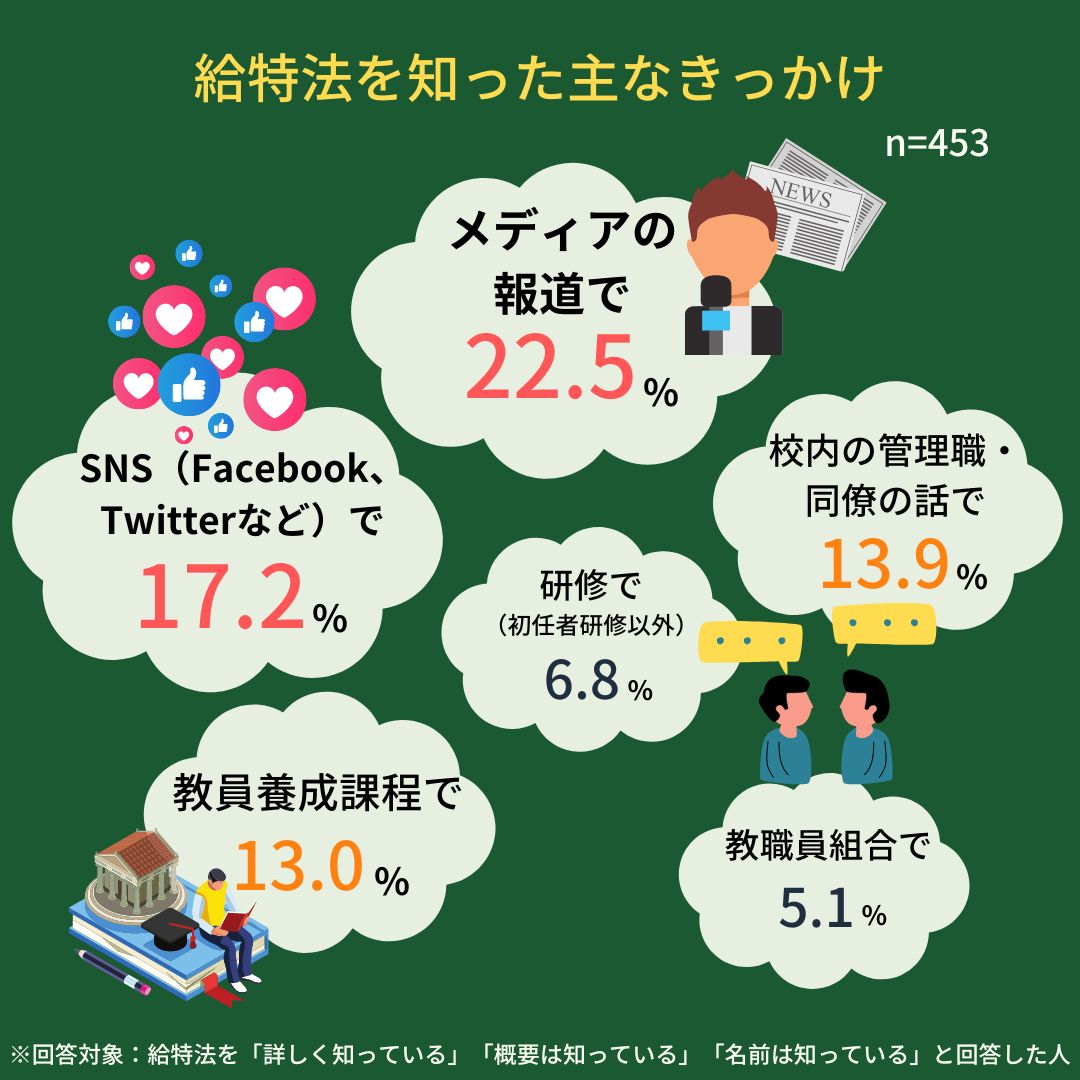

給特法を知ったきっかけについて尋ねると、最多は「メディアの報道で」(22.5%)。次いで「SNS(フェイスブック、ツイッターなど)で」(17.2%)、「校内の管理職・同僚の話で」(13.9%)が多かった。中には「部活動など含めてあまりに働き方がおかしいので、調べているうちに知った」という声もあった。

給特法第5条・第6条に基づき、公立学校の教員に対しては原則として時間外勤務を命じないとされており、例外的に時間外勤務をさせる場合として①校外実習その他生徒の実習に関する業務②修学旅行その他学校の行事に関する業務③職員会議に関する業務④非常災害の場合、児童または生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務――の4つ、いわゆる「超勤4項目」が定められている。

ところが今回のアンケートで、超勤4項目以外の時間外勤務をしているかどうかを尋ねると、93.8%が「している」と回答。給特法の「超勤4項目以外は時間外勤務を命じない」としている原則が形骸化していることが分かった。

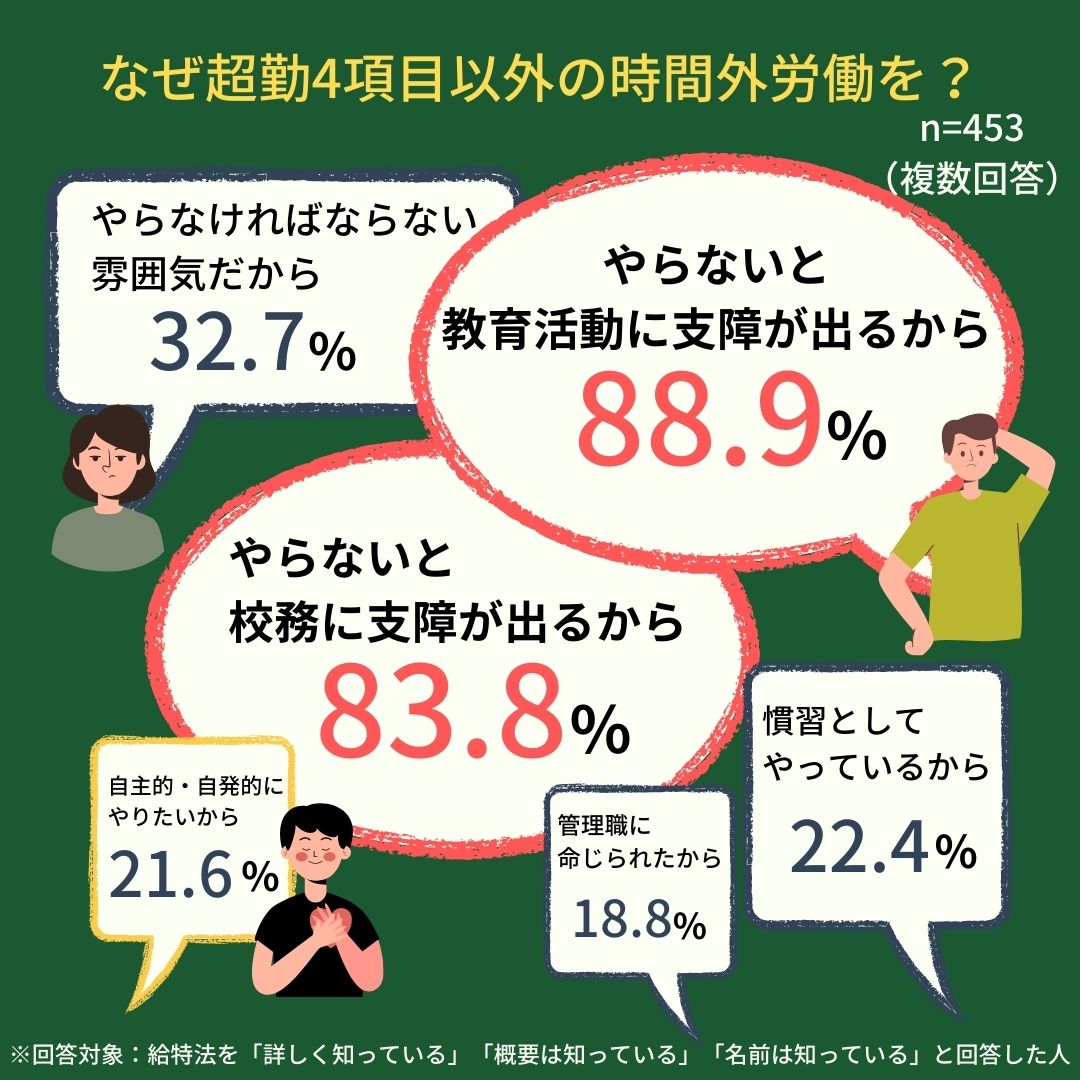

超勤4項目以外の時間外労働を「している」と回答した人に、なぜその仕事をしているのか理由を尋ねたところ、「やらないと教育活動に支障が出るから」(88.9%)、「やらないと校務に支障が出るから」(83.8%)が、他の項目を引き離してツートップとなった。超勤4項目以外の時間外労働をしなければ、教育活動や校務が回らないという、給特法上の前提からかけ離れた状態に陥っていることが分かる。

次いで多かったのは「やらなければならない雰囲気だから」で32.7%。「慣習としてやっているから」も22.4%あった。さらに「管理職に命じられたから」(18.8%)、「同僚・先輩などに要請されたから」(18.6%)など校内での命令・要請、「保護者に要請されたから」(17.2%)がほぼ同率で並んだ。

過去の裁判例や国の見解では、公立学校の教員が超勤4項目以外の業務を勤務時間外に行っていることは、あくまでも自発的行為であるとされている。ところが、今回のアンケートで「自主的・自発的にやりたいから」はわずか21.6%。時間外労働の多くは、必要に駆られた仕事であることが分かる。「自発的行為」という国の見解に対しては、憤慨の声が多数寄せられている。

それでは、長時間労働につながりやすい仕事は何なのだろうか。複数回答(最大3項目選択可)で尋ねると、「授業準備」(42.9%)がトップ、次いで「校務分掌」(37.5%)、「部活動・クラブ活動」(33.6%)、「採点・評価」(32.0%)、「保護者対応」(30.1%)と続いた。いずれも日常的に発生するものの、超勤4項目に含まれるとは考えにくい業務だ。

一方、超勤4項目に関連した業務としては、「学校行事」が21.4%と比較的高かったものの、「職員会議」(4.7%)、「非常時の対応」(2.5%)を選んだ割合は極めて低かった。ここでも、給特法上の働き方の前提が、現場の働き方とずれてきていることが浮かび上がってくる。

次回の記事では、給特法の見直しについて現場の教員たちがどのように考えているのかを、アンケート結果から探っていきたい。