教育新聞は9月30日から10月6日まで、購読会員および過去のアンケート回答者(公立教員)を対象にウェブアンケートを実施し、485件の有効回答を得た。給特法について知っていると答えた教員に、給特法の見直しについての考え方を尋ねたところ、「廃止」が望ましいと答えた人は45.9%、「改正」が望ましいと答えた人は52.1%となった。「改正」と答えた人から多く寄せられたのは、「教職調整額(4%)」の改善を求める声だった。ただし、教員の労働環境改善には、給特法の見直し以上に、「教員配置の拡充」や「少人数学級の推進」が必要だと考えている教員が多いことも分かった。

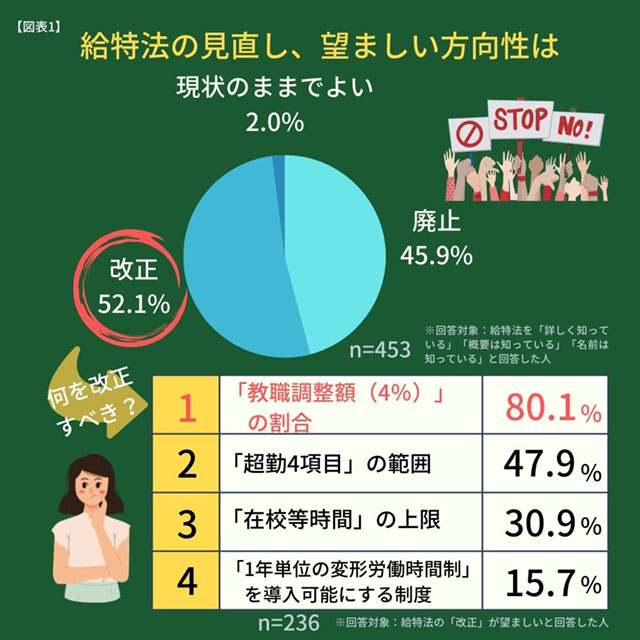

今年8月、文科省が給特法の見直しを視野に、6年ぶりの教員勤務実態調査に乗り出した。教育新聞のアンケートでは給特法を知っている教員を対象に、希望する見直しの方向性は「廃止」「改正」「現状のままでよい」のどれに近いかを尋ねた。すると、「改正」が最も多く52.1%、次いで「廃止」が45.9%。「現状のままでよい」はわずか2.0%だった。

「改正」が望ましいと答えた人に対し、給特法のどの部分を改正するべきかを複数回答で尋ねると、最も多かったのは「『教職調整額(4%)』の割合」で80.1%。次いで「『超勤4項目』の範囲」(47.9%)、「『在校等時間』の上限」(30.9%)だった。その他として「部活動業務を完全に公立校から切り離せば、現状の給特法が適切であると思える労働環境となる」などの意見があった。

給特法を知っている教員に対し、「教職調整額(4%)」の設定が適切かどうか、また4%という割合が多いか少ないかを尋ねたところ、「教職調整額の設定自体が適切ではない」が過半数を超え、53.4%に上った。次いで、「教職調整額の設定は適切だが、4%の割合は少なすぎる」で38.4%だった。

その他の自由記述として「実際問題、全てを時間外労働として数えるのは教員の仕事の性質上、難しいと感じる」「そもそも、教員の仕事の特殊性を考えて、上乗せしたものであって、過剰な労働に対する報酬として設定されたものではないと理解している。設定の趣旨と逆の運用のされ方をしている現状であると考えている」「全員一律はおかしい。かと言って、人により差を設けるといったときに、どのような基準で誰が評価して決めるのかは難しい」といった声も寄せられた。

2019年12月の臨時国会で、改正給特法が成立した。ここでは、教員の勤務時間管理を徹底させることを目的に、公立学校教員の「在校等時間」の上限(原則として月45時間、年360時間以内)を国の指針として位置付けたほか、夏休み中などに「休日のまとめ取り」ができるよう、1年単位の変形労働時間制を導入可能にする制度を盛り込んだ。

それでは実際、改正給特法を受けて教員の働き方の実感は変わったのだろうか。教育委員会を対象とした文科省の調査(21年度)では、時間外勤務が月45時間以下の割合が全ての校種で増え、改善傾向がみられる。

一方、教育新聞のアンケートで上限指針が守られているかを尋ねると、「守られている」(3.9%)、「まあ守られている」(16.5%)は少数派で、「あまり守られていない」(27.4%)、「守られていない」(47.8%)が7割を超えた。在校等時間は「変わらない」が57.5%を占め、「短くなった」は21.9%にとどまった。

「短くはなったが、それは自分が意識的に勤務時間内に終わらせるよう努力しているだけであり、業務量はむしろ増えている」「給特法ではなく、GIGAスクール構想や各種主任業務が入ることによって業務時間が延び、最近は慣れと諦めで減ってきている。それでも月45時間は余裕で超えている」「(勤務時間が)長くなり、隠ぺいするために改ざんするようになった」といった自由記述もみられる。現場の教員は、まだまだ改善を実感できていないようだ。

それでは、1年単位の変形労働時間制についてはどうだろうか。実際に導入されたと回答した教員は32人と少ないが、そのうち「長期休業中に休日のまとめ取りができるようになった」と回答したのはたった4人。また、1年単位の変形労働時間制を導入した場合、「育児や介護などの事情がある人に配慮すること」が求められているが、「育児・介護などへの配慮がなされるようになった」と回答したのは7人だった。最も多かったのは「変化は感じられない」で16人という結果だった。

教育新聞のアンケートでは最後に、「教員の労働環境を改善し、より子供たちと向き合えるようにするため、重要だと感じることは何か」を複数回答(3つまで)で尋ねた。すると、給特法の改正は31.8%で第3位。それ以上に支持を集めたのは、「教員配置の拡充」(65.2%)、「少人数学級の推進」(37.3%)だった。以下「持ちコマ時数の削減」(30.9%)、「部活動の地域移行」(25.8%)、「教育委員会による業務の見直し」(20.6%)、「教員以外の専門職員・支援員の拡充」(20.0%)と続いた。

さらに、その他の自由記述としてさまざまな回答が寄せられた。「部活動の遠征代やクラスの会計など(私費)は教員が伝票を作成したり起案したりといった管理をしている。これだけでも大変時間を取られるし、事務から書類の書き方が違うと文句を言われ、やり直しになる。だったら書類のことをよく分かっている事務に全て管理してもらいたい。生徒の教育をつかさどることが目的の教諭がやる必要性はないと思うし、取り扱い者を限定した方が盗難や紛失などの不祥事の防止にもつながると思う」(岡山/高校・30代)。

「東京都では毎月1回の土曜日授業がある。5日間授業をした後、土曜日に授業をするのは、負担が大きい。しかも代休はない。土曜日授業後の月曜日に欠席する児童もかなり多い。教員も振替(休日)を夏休みなどの長期休業日に取得するように決められている。それでは、疲れが取れない。児童も疲れが取れず、トラブルが多い。授業時数を増やすメリットよりデメリットの方が多過ぎる」(東京都内/小学校・60代以上)。

他にも「学習指導要領の改訂(学習内容や教科を増やしてばかりで教員の負担が大き過ぎる。内容を厳選して量より質を求めたい。国語や算数などの主要教科をもっとじっくり指導したい」(南関東/小学校・20代)などの声もあった。給特法の改正だけでなく、さまざまな角度から業務改善に取り組んでいく必要性が改めて浮かび上がってきた。