働き方の改善と学びの充実を両立している教員は、同じ仕事でも仕事の捉え直しをして時間を減らしたり、新しいことにチャレンジしたり、管理職との日常の対話を学びの充実につなげたりしていることが11月14日までに、ベネッセコーポレーションの社内シンクタンク「ベネッセ教育総合研究所」と帝京大学、横浜市教育委員会の共同研究調査で分かった。働き方の改善と学びの充実を両立している教員を支えているのは、助け合いながらも、個々の考えを生かし、任せる学校運営が鍵を握っていることも浮かび上がってきた。

調査は横浜市立小学校21校で2~3月に、無記名によるウェブアンケートを実施。管理職、教職員から得た264件の有効回答を分析した。

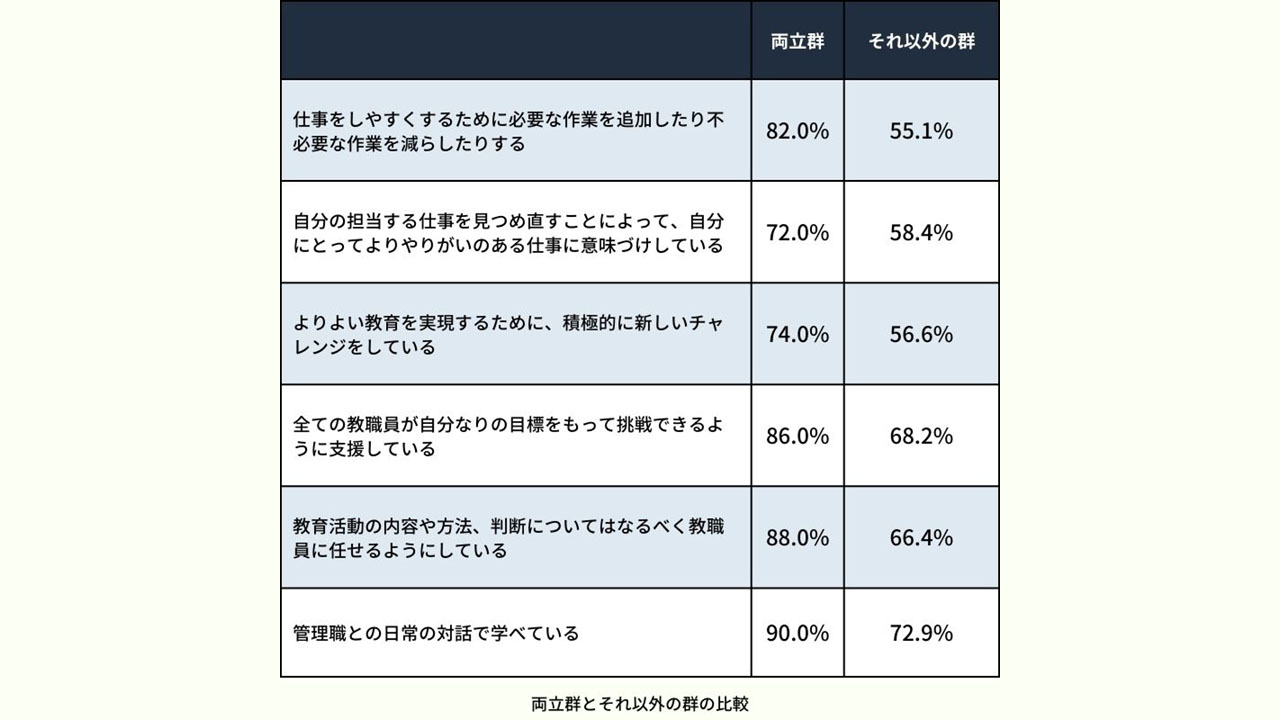

分析では、勤務時間外の在校時間が月45時間以内で、成長実感を持っている教員を働き方の改善と学びの充実の「両立群」として、それ以外の群と比較したところ、「仕事をしやすくするために必要な作業を追加したり不必要な作業を減らしたりしている」と答えたのは、両立群が82.0%なのに対し、それ以外の群が55.1%、「自分の担当する仕事を見つめ直すことによって、自分にとってよりやりがいのある仕事に意味づけしている」と答えたのは、両立群が72.0%なのに対して、それ以外の群は58.4%で、両立群は仕事の捉え直しを行う人が多かった。

同様に、「よりよい教育を実現するために、積極的に新しいチャレンジをしている」では、両立群が74.0%で、それ以外の群が56.6%だった。

また、「全ての教職員が自分なりの目標をもって挑戦できるように支援している」は両立群が86.0%、それ以外の群が68.2%、「教育活動の内容や方法、判断についてはなるべく教職員に任せるようにしている」では、両立群が88.0%、それ以外の群が66.4%、「管理職との日常の対話で学べている」では、両立群が90.0%で、それ以外の群は72.9%だった。

これらの結果から、働き方の改善と学びの充実を両立している教員は、時間短縮を目的にやることを減らすのに注力しているのではなく、その目的を「より良い教育を実現するため」と捉えていること、その下で前例踏襲せずに自分なりの目標を持ったり、それぞれの仕事の意味を問い直したりしながら、より効率的・効果的な別の方法を探ったり、新たなやり方を取り入れたりするなどのチャレンジをしていることが示された。

さらに、そうした教員を支える組織は一人一人の考えを生かし、任せる学校運営を行っていること、同僚や管理職と心理的安全性のある日常の対話が学びの場となっていることが浮かび上がってきた。