コロナ禍で子どもの間での増加が指摘された摂食障害の一種の「神経性やせ症」について、国立成育医療研究センターは11月17日、2020年度から21年度にかけて高止まりの状態が続いていたとの調査結果を発表した。コロナ禍でのストレスや不安が影響していると考えられ、摂食障害の子どもや青年の病床数も引き続き不足しているという。

神経性やせ症は、極端な食事制限や過剰な運動、食後に食べたものを吐き出すなどして、体重が正常よりも明らかに低い状態になる疾患で、進行すると日常生活に支障を来すこともあるとされる。

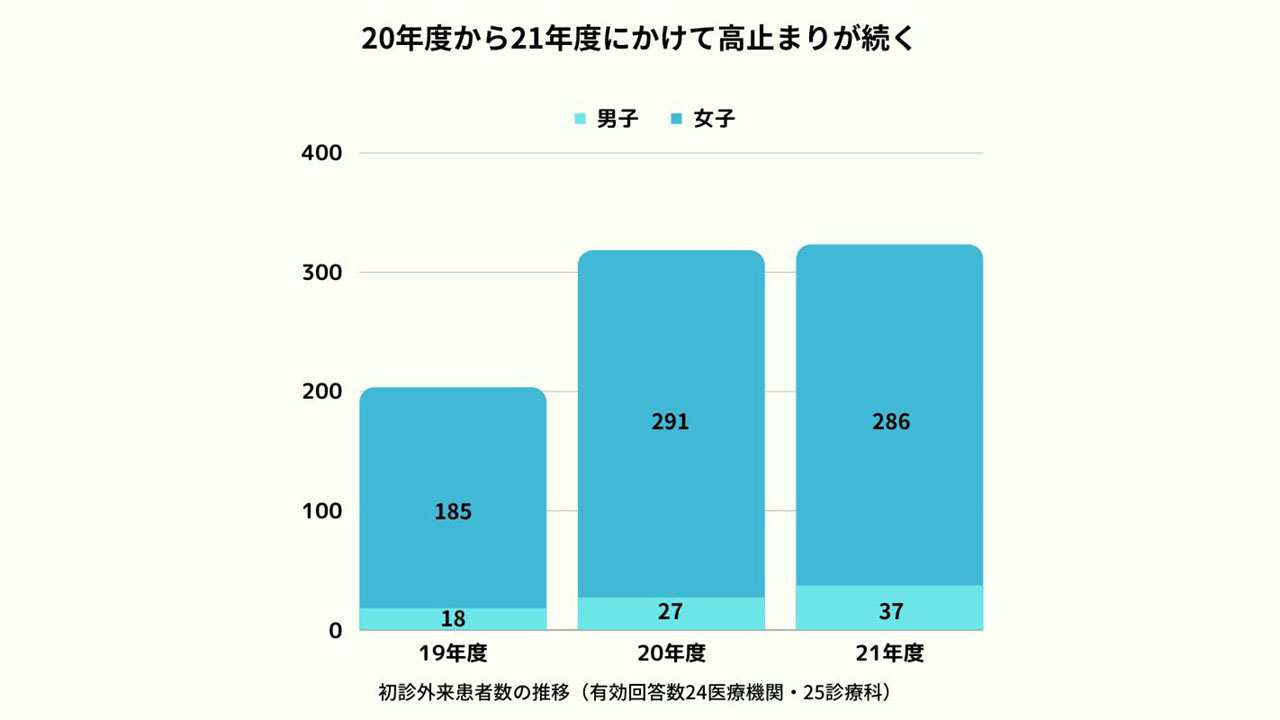

国立成育医療研究センターでは、子どもの心の診療ネットワーク事業の拠点病院・機関とオブザーバー協力機関の、計30医療機関(31診療科)に調査を実施。コロナ禍以前の19年度とコロナ禍の20年度、21年度で比較可能な医療機関の、20歳未満の神経性やせ症の初診外来患者数と新入院患者数を集計した。

その結果、19年度は男女合わせて203人だった初診外来患者数は、20年度に1.6倍近くとなる318人に増加し、21年度でも323件と横ばいになっていることが分かった。新入院患者数も同様に、19年度は男女合わせて120人だったのが、20年度には1.5倍の180人になり、21年度も179人と高止まりしていた。

また、摂食障害の患者のための病床充足率は19年度と比べ、20年度、21年度に高止まりまたは増加している病院が多く、中には300%を超える病院もあることが判明。摂食障害の治療ができる医療機関が少ないことから、特定の病院に入院患者が集中している状態になっているとみられ、病床数の不足が深刻な状態が続いている。

神経性やせ症の子どもが増加している背景として、国立成育医療研究センターではコロナ禍による生活環境の変化によるストレスや不安、学校行事の中止や休校といったことが推測されるとし、コロナ太り対策でダイエットに関する情報に触れる機会が増えたり、教員や保護者から運動を推奨するアドバイスを受けたりした際に、子どもたちが過度に影響を受けた可能性も考えられるとしている。神経性やせ症は本人が病気を否認して医療機関の受診が遅れがちになることから、子どもの食欲や体重の減少に家庭や教育機関が気を配り、深刻な状態になる前に、かかりつけの内科医や小児科医を受診する必要があると呼び掛けている。