経済的に厳しい家庭の半数が、物価高騰により子どもの心身の成長に悪影響が出ていると感じていることが11月28日、子どもの貧困問題に取り組むキッズドアが行った緊急アンケートで明らかとなった。回答したほぼ全ての家庭が、物価高騰で家計が厳しくなったと答えており、子どもの学習面や進路への影響も懸念される結果となった。

アンケートは11月11~16日に、キッズドアが行っている「ファミリーサポート」に登録し、年末年始に向けた食料支援企画に申し込んだ家庭に実施。1846件の回答を得た。

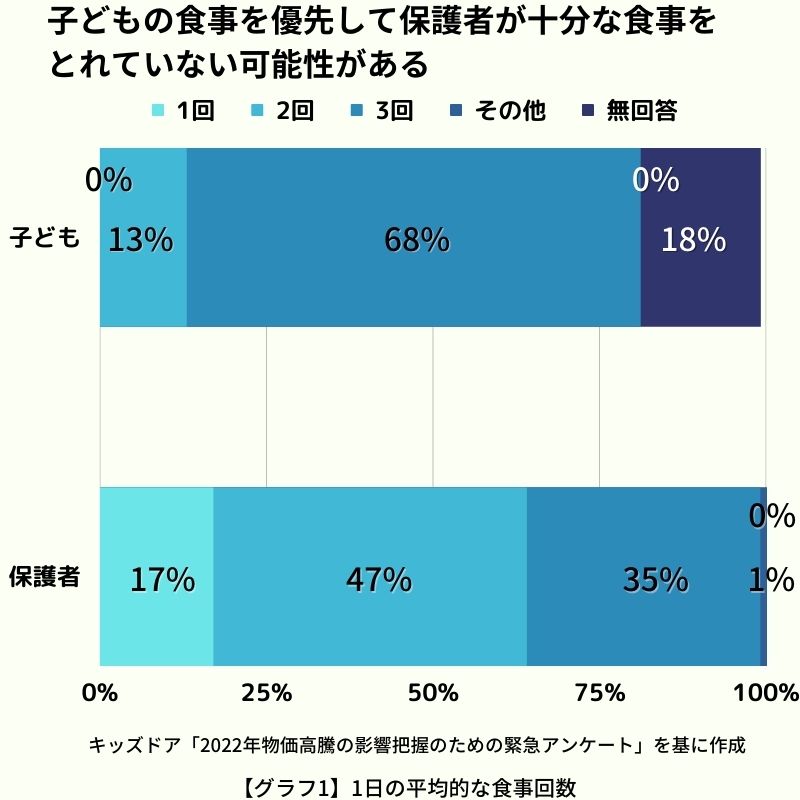

物価高騰による家計への影響では、「とても厳しくなった」と答えたのは74%、「やや厳しくなった」と答えたのは26%で、物価高騰を実感している項目を複数回答で挙げてもらったところ、食費(99%)や光熱費(85%)、日用品費(81%)などが多かった。食事面での変化を複数回答で聞くと、「外食を減らした」(67%)や「おやつを減らした」(65%)、「肉・魚を減らした」63%などが目立った。1日の平均的な食事回数をみると、1日3回なのは子どもが68%なのに対し、保護者は35%、1日2回は子どもが13%なのに対して保護者は47%で、1日1回の保護者も17%いるなど、子どもの食事を優先した結果、保護者が十分な食事ができていない家庭があることが浮かび上がった(=グラフ1)。

子どもへの心身の成長に対する影響については、「悪い影響が大いに出ている」と答えたのは16%、「悪い影響が出ている」と答えたのは33%で、複数回答で具体的内容を聞いたところ、最も多く挙がったのは「必要な栄養がとれていない」(70%)だった。

また、子どもの学びや生活の影響についても、「悪い影響が大いに出ている」は18%、「悪い影響が出ている」は40%で、具体的内容(複数回答)では「体験活動が減った」(51%)や「勉強への意欲が低下した」(45%)などがみられた。特に高校生の子どもがいる家庭に、進路・進学について複数回答で尋ねてみたところ、「塾や予備校に行けない」が54%、「参考書が購入できない」が40%あり、「経済的な理由で志望校を諦めた」も19%あった(=グラフ2)。

自由回答では「進学しないで就職することにした。予備校などに通わせるお金がない」「大学受験の滑り止めの数を減らした」「進学したいのなら学費が安く近場の学校を選ぶしかないので行きたい所に行けない」「塾へ行ける家庭と行けない家庭で明らかに差が出ている」など、経済的な理由によって大学進学に影響が出ているとの指摘が多数寄せられた。

都内で記者会見したキッズドアの渡辺由美子理事長は「子どもたちは何も悪くないのに十分なご飯を食べられず、将来を諦めなければいけない。この状況を本当にどうにかしてほしい。全ての子どもが必要な栄養を取れるように、そして全ての子どもが経済的な理由で将来を諦めることのないように、政府には早急な対策と力強いメッセージを発信して、絶望している子どもたち、お母さんたち、お父さんたちを励ましてほしい」と訴え、経済的に厳しい家庭への継続的な現金給付をはじめ、高校生への学習や進学に関する支援を提言した。