11月27日に行われた、都内の中学3年生を対象とした英語スピーキングテスト「ESAT-J」について、英語教育関係者らでつくる「都立高校入試へのスピーキングテスト導入の中止を求める会」は12月7日、都内で記者会見を開いた。今回のスピーキングテストに、中学校の学習指導要領を超える内容が含まれていた問題が改めて指摘され、「文法を理解していなければ解答できないという内容ではない」とする都教委の見解に真っ向から反論した。

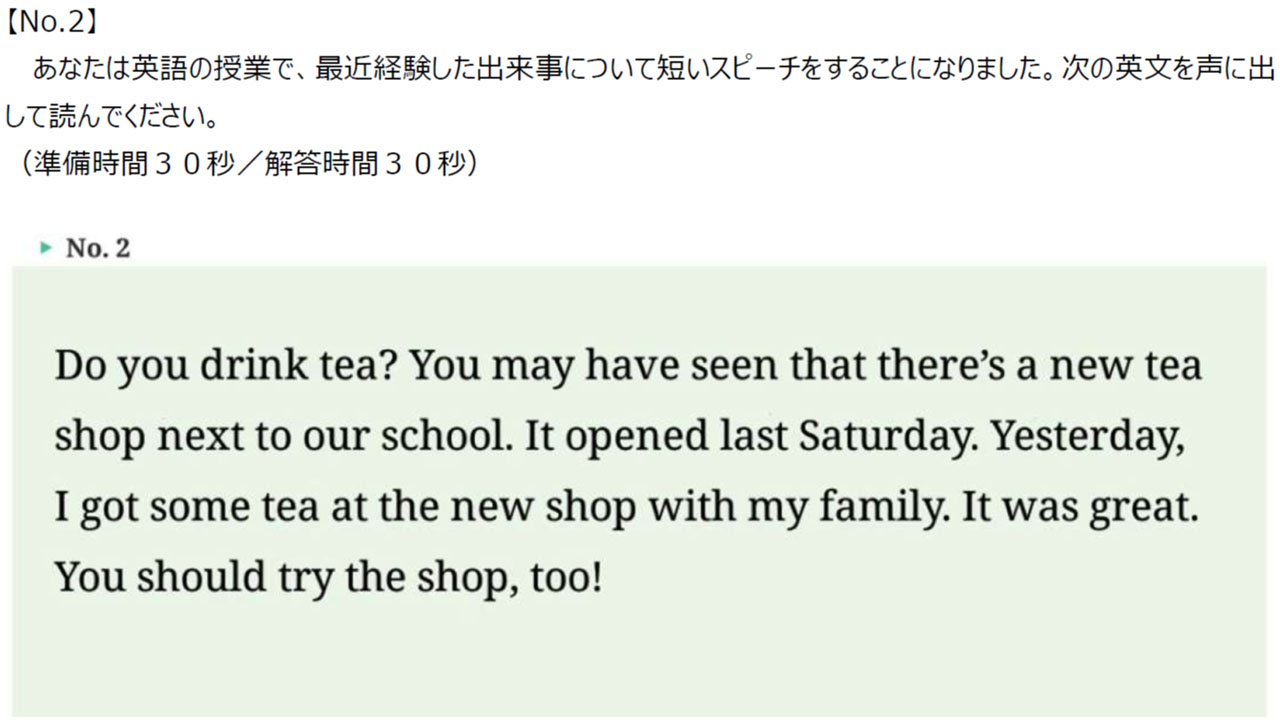

今回のスピーキングテストの実施要項では、出題範囲を「中学校学習指導要領(2017〈平成29〉年告示)に基づく内容とする」と告知していたが、実際に出題された問題では、意味や内容が伝わるよう英文を音読する問題で、「You may have seen」という、高校の学習指導要領の内容である「助動詞(may)と完了形(have seen)を用いた過去に関する推測の表現」が含まれていた。

都教育庁の担当者は今月5日、教育新聞の取材に対し、「今回の問題についてはmay、have、seenのいずれの単語も既習事項であり、意味を取ることもできる。文法を理解していなければ解答できないという内容ではなく、問題があるものとは認識していない。英語として自然な流れになるような文章を出題した」と説明していた。

一方、7日の記者会見で神奈川大学の久保野雅史教授は「As you may knowやDo you know ~ ?とするなど、工夫すれば中学校の学習指導要領の範囲内で、いくらでも自然な英語に言い換えることができる」と指摘したほか、「聞いている人に意味や内容が伝わるように読むには、(話し手が英文を)読んで、意味を理解していなければならない。しかし今回の場合は、それぞれの単語の意味だけでなく、(助動詞のmayと完了形で)過去に関する推測を表すものだと分からなければ、この文の意味は取れない」と反論した。

また「入試問題の作成にあたる担当者は、学習指導要領に関する十分な知識を持ち合わせているのが通常だが、仮に初めて作るとすれば、学習指導要領を読みながら、どの表現は逸脱しているのか、語彙(ごい)はどこまで出題してよいか、といったことを調べながら作成し、不安な部分があれば確認する。よほどのことがない限り、学習指導要領からの逸脱は起こらないはずだ」とも説明した。

久保野教授はまた、30年近く前に自身が教員として関わった高校入試で、長文読解問題の中で「学習指導要領からの逸脱があった」として、文科省から厳重注意を受けたことも明かした。設問には全く無関係の部分だったにもかかわらず、経緯説明と再発防止計画書の提出を求められたといい、「今回のスピーキングテストに対しても、文科省のこうした対応が必要ではないか」と語った。

永岡桂子文科相は今月6日の閣議後会見で、中学校の指導要領を超える内容が出題されたことなどに対する認識を問われ、「テスト中のいろいろな問題点は、事細かに承知をしているわけではなく、何とも言いようがない。いろいろな問題があるということの対応については、入学者選抜の実施者である東京都教育委員会でしっかりと考えていただけるものと承知している」と述べている。