子どもたちがデジタル社会を自分の足で歩いていくために、育成すべき資質・能力とは――。2020年度から小学校ではプログラミング教育がスタートし、GIGAスクール構想による1人1台端末が整備されて2年が経過しようとしている。学校間や教員間でまだ差はあるものの、学校現場はICTを日常的に活用する段階へと移行しつつある。そうした中、仙台市にある宮城教育大学附属小学校(滝野澤清史校長、児童713人)では次期学習指導要領を見据え、20年度から新教科「コンピュータ・サイエンス科(以下、CS科)」を立ち上げた。プログラミングの体験にとどまるのではなく、プログラミングなどの体験的・探究的な活動を通して情報活用能力やコンピューターとの適切な関わり方を学ぶ「CS科」の授業実践や、子どもたちの変容を取材した。

「AIはこういうことは苦手なのかもしれない」

「この方法だったら認識できるかも!」

「またうまく認識してくれない……。なんでだろう?」

11月下旬、6年3組の児童らはAIの機械学習ツール「Teachable Machine」とビジュアル型プログラミング言語「Scratch」(スクラッチ)を活用したプログラム作りに取り組んでいた。これは同校のCS科「AIってなんだろう?」という単元の1コマだ。

この単元では最初に「Teachable Machine」を使って落ち葉を見分ける画像認識プログラムを体験。そこから児童らはAI技術によって自分たちが解決したいアイデアを出していき、▽きれいなロッカーとそうでないロッカーの判別▽図書室の本の貸し出し▽文房具の判別▽人の表情の判別▽色の判別――に取り組んでいくことになった。

以降の授業では、それぞれのグループで学習データを集め、プログラミングに取り組んできた。しかし、最初はどのグループもAIが誤認識するケースが目立った。そこでこの日は、誤認識の原因がAI部分にあるのか、プログラムの指示の部分にあるのかを話し合って検証しながら、解決方法を考えていった。

例えば、「図書室の本の貸し出し」のプログラムをつくっているグループは、本の背表紙にジャンルごとに色分けしたシールを貼っていたが、本によって背表紙の色がさまざまなため、うまくAIがシールの色を認識できないという壁にぶつかっていた。そこで、児童らは小さな白い台紙に色分けシールを貼り、その白い台紙ごと本の背表紙に貼り付けることにし、正しく認識できるように改善していった。

また、「色の判別」に取り組んでいるグループでは「似た色をうまく判別してくれない」ことが課題として挙がった。そこで学習データの量を追加したり、学習データの質を上げるために撮り方を変えたりするなどしていた。

そうして試行錯誤しているうちに、児童らは「インターネット上から色を引っ張ってきていたけれど、それだとAIがうまく反応しない。どうやらカメラを通すと情報が変わってしまうみたいだ」ということに気付いた。そこで、折り紙をカメラで撮影したものを学習データとして蓄積し直していった。

どのグループにおいても印象的だったのは、うまくいかなくても何度も粘り強く改善しようとしている姿だ。CS科主任も務める担任の上杉泰貴教諭は「実用化を目指しているグループもあるほど、子どもたちは夢中で取り組んでいる」と話す。

授業の最後に上杉教諭がプログラムの改善を問うと、半分ほどの児童は「改善した」と答えていた。ただ、さらに改善策に取り組みたいグループも多く、「もう1時間やりたい!」という声が次々と上がっていた。

同校は18年度から各学年10時間程度の「情報」の時間を設け、プログラミング教育のカリキュラム開発などに取り組んできた。そして、19年度に「CSの時間」を、20年度からは同校と宮城教育大学、NPO法人「みんなのコード」との三者協働によるプロジェクトとして新教科「CS科」をスタート。22年度より、年間10時間から20時間の授業実施で、公教育におけるコンピュータ・サイエンス教育のモデルケースになるべく、カリキュラム開発や授業研究を進めている

小学校では20年度からプログラミング教育が必修となったものの、多くの学校ではGIGAスクール構想による1人1台端末整備の影響で実施しにくい状況が続いた。NPO法人「みんなのコード」が21年に現職の小学校教員(非常勤含む)1037人に調査した「プログラミング教育実態調査」によると、プログラミング教育を「実施したことがあり、今年度も実施予定」が35.5%、「実施したことはあるが、今年度は実施しない予定」が12.0%、「まだ実施していないが、今後実施する予定」が36.0%、「実施したことはなく、今後も実施しない」が16.6%だった。

さらに、同調査の小学生とその保護者1000組に聞いた学校でのプログラミング教育の現状では、「0時間」が50.6%、「1~4時間」が35.8%、「複数週にわたって授業がある」が8.8%、「科目としてある」が4.2%だった。どちらの調査結果からも、授業時数の確保を含め、継続的または計画的にプログラミング教育ができている学校や教員は少ないことが浮かび上がっている。

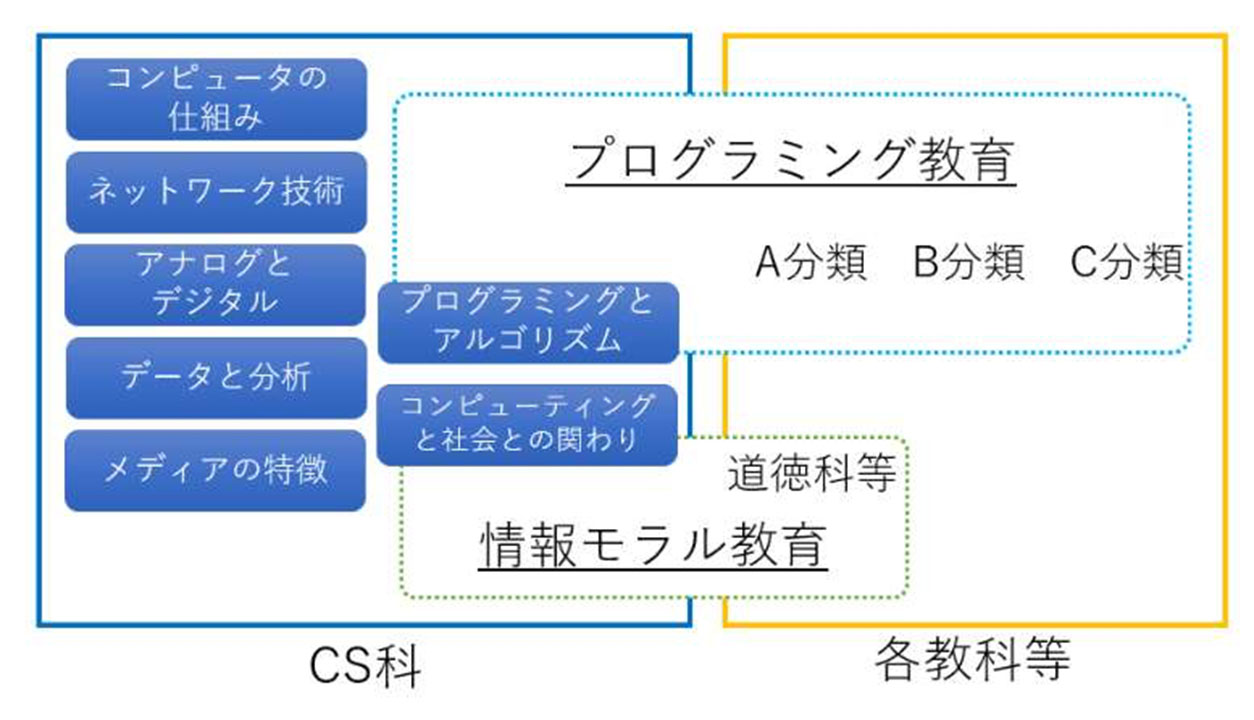

また、もう一つの課題として、子どもたちが小学校で学ぶことと、中学校「技術科」で学ぶ内容とのギャップの大きさが挙げられている。そこで同校のCS科では、図のように▽コンピューターの仕組み▽ネットワーク技術▽アナログとデジタル▽データと分析▽メディアの特徴▽プログラミングとアルゴリズム▽コンピューティングと社会の関わり▽情報モラル――の8項目に整理し、発達段階に応じた授業実践に取り組んでいる。

CS科では冒頭の6年生の授業以外にも、例えば1年生ではコンピューターの存在に気付いたり、ドット絵を描く活動を通してデジタルな表現活動を体験したりした。4年生ではルーレットを題材に、アナログで存在するものをデジタルで表現することについて学習しながら、デジタル社会における著作物を適切に扱うことを学んだりしている。

どの学年でも共通しているのは、プログラミングの体験にとどまるのではなく、「コンピューターそのもの」や「デジタル化された情報」を学びの対象とし、子どもたちが実際に手を動かして試したり、創ったりすることを通して、体験的・探究的に学習していることだ。

CS科がスタートして3年目を迎え、子どもたちの変容も見えてきた。例えば、6年3組の授業において「きれいなロッカーとそうでないロッカーの判別」というアイデアは、学校で過ごす子どもたちならではの視点だ。上杉教諭は「そういうものが自分たちでつくれそうだと思えたのは、コンピューターやAIの仕組みについて体験しながら学んできたからこそ」と手応えを述べる。

さらにこの単元での学びを通して、AIと共存する時代を生きていく子どもたちが「これはコンピューターにやらせた方がいい」「これは人間の仕事じゃない」といったことを判断できるような力が育成されつつあるとも感じている。

以前、アプリをつくってコメントを寄せ合うという実践に取り組んだ際には、子どもたちは「ユーザー視点でフィードバックすることが社会的価値にもつながっていく」ことに気付いていったそうだ。「普段、自分たちが遊んでいるゲームがどれだけ大変な過程でつくられているかなど、創り手の立場を経験することで、リスペクトが生まれてくる。こうした経験を、より良い社会を創っていくことにつなげてほしい」と上杉教諭は語る。

1人1台端末がどの学校でも整備された今こそ、単に使えるようにするだけでなく、原理的なことや技術の基礎的な仕組みを統合的に理解し、コンピューターを主体的に活用するための資質・能力を育成していく必要がある。

上杉教諭は「普段、子どもたちは家庭や学校や地域といった小さな世界にいるが、コンピューターを使うことで、もっと大きな世界に触れることができるようになった。危険だからと情報社会に参画させないのではなく、どのように使っていくことが安全なのか、ネットワークを使った活動が社会に対してどういう価値があるのかに気付けるような授業によって、コンピューターとの適切な関わり方を身に付けていってほしい」と力を込める。