文科省は12月27日、小中高生が情報活用能力をどの程度、身に付けているかを測った調査の速報結果を公表した。調査はCBT(コンピューター使用型調査)で行われ、キーボードによる文字入力課題のほか、情報を整理・発信・共有するなどの力を測る全校種共通の問題が出題された。公表された結果によれば、1分間当たりの平均文字入力数は小学校15.8文字、中学校23.0文字、高校28.4文字だった。また得点は校種が上がるにつれて高くなる傾向が見られ、「学校以外の場所で、インターネットを使って情報を収集する」などの項目と、得点の高さに関連が見られた。

文科省は2013年度、15年度に情報活用能力調査を実施しているが、今年1~2月に実施した今回の調査では内容が大きく変更されている。調査対象は、国公私立別・学校規模・学科などに基づいて抽出された小学校161校、中学校162校、高校156校の計479校において、1学級を無作為に抽出。小5(4486人)、中2(4846人)、高2(4887人)の計1万4219人が参加した。

情報活用能力を測る問題調査は、全員に同一問題を出題するのではなく、全校種共通の138問、発達段階に応じて中高生のみに出題した38問の中から、児童生徒ごとに異なる問題セットが出題された。児童生徒は制限時間の60分で、1人当たりおよそ30問を回答。分析はIRT(項目反応理論)を用い、児童生徒の能力を同一尺度で得点化した。

調査問題は今後の調査でも使用することから基本的に非公表としているが、一例として「環境問題に関するウェブページに書かれている内容を、正確に読み取ることができるか」「明るさセンサーについて、プログラムのフローチャートを完成させることができるか」「フォルダ構成図から指定したフォルダを選ぶことができるか」といった問題が公表されている=図表1。

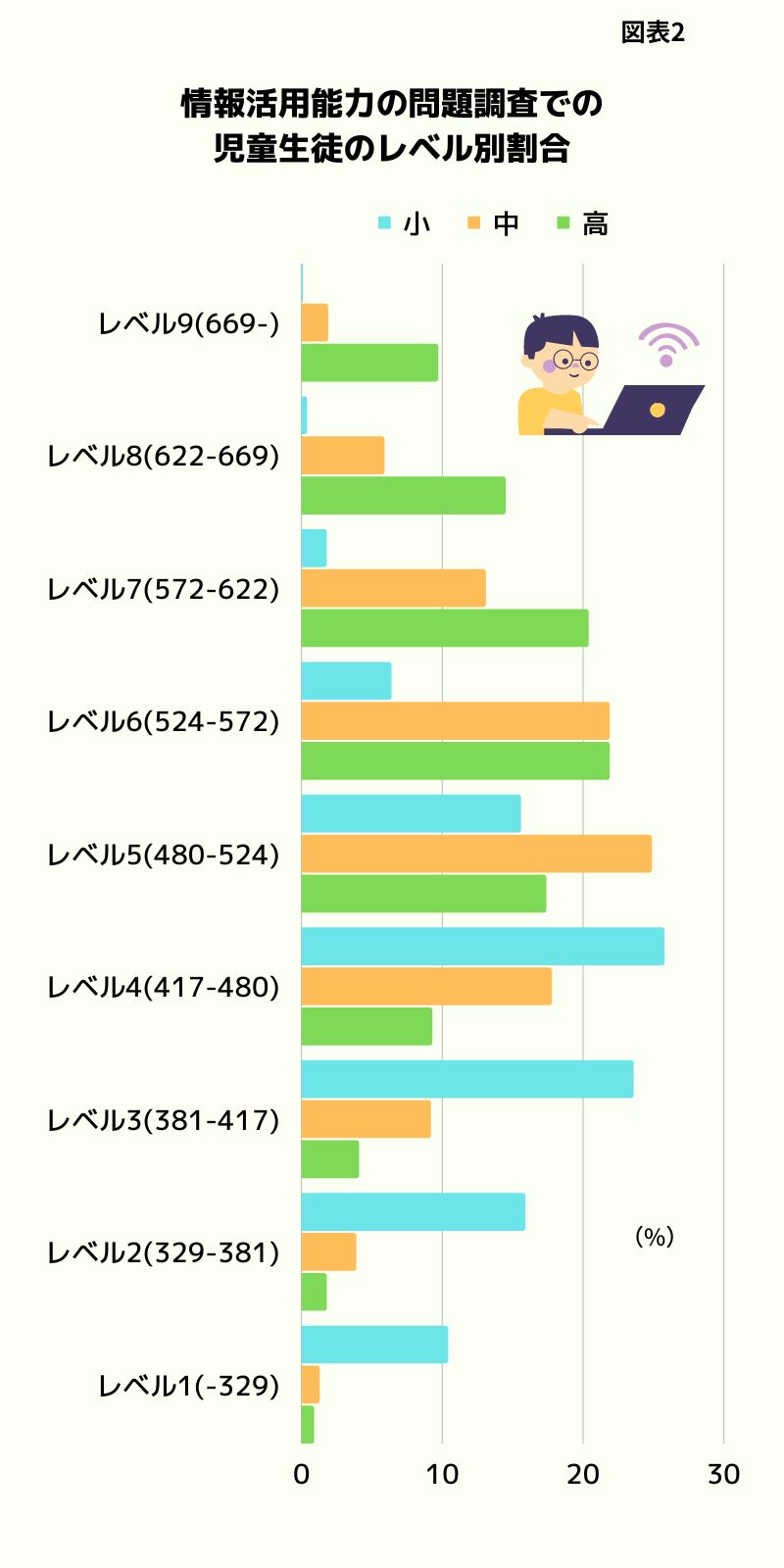

問題調査の結果からは、小中高と校種が上がるにつれて得点が高くなる傾向が見られた=図表2。また、「学校以外の場所で、インターネットを使って情報を収集する」「自分や他の人が作った作品や情報には権利があることを考えて大切にしようとする」「コンピュータへの不正アクセス、情報の不正な取得などに関わらないようにしようとする」「インターネットの情報は正しいものとは限らない」という質問項目に肯定的な回答をした児童生徒の方が、平均得点が高い傾向が見られた。

校種別に見ると、小中では「IDやパスワード、自分や友達の個人情報などの重要性を考えて行動しようとする」、中高では「コンピュータやインターネットは、将来の仕事に役立つ」に肯定的な回答をした児童生徒の方が、平均得点が高い傾向があった。

同省の学校デジタル化プロジェクトチームの武藤久慶チームリーダーは「レベル9の中学生や小学生が存在する一方で、レベル1や2の高校生がいるということは無視できない。情報活用能力はこれからのデジタル社会の中で極めて重要であり、このことを真正面から受け止めて、指導の改善に生かしていかなければならない」と述べた。

また、キーボードによる文字入力課題では、平仮名、カタカナ、漢字、アルファベットなどを組み合わせた総文字数285文字の課題文を、3分間でどの程度入力できるかを測定した。平均文字入力数は小学校15.8文字、中学校23.0文字、高校28.4文字で、こちらも校種が上がるにつれて増加した=図表3。一方、キーボードによる1分間あたりの文字入力数が15文字未満の児童生徒の割合は、小学校51.2%、中学校23.3%、高校9.3%だった。

文科省は来年3月、より詳細な分析を盛り込んだ報告書を公表する予定で、合わせて学校現場の指導・改善に生かすためのポイントも示すとしている。次回は3年後の実施を予定している。