高校の教育改革の進捗(しんちょく)状況を調べている「リクルート進学総研」は1月5日、全国の全日制高校に対して行った調査で、2022年度からスタートした現行の学習指導要領で最も課題感のある教科は「情報」とする結果を公表した。「総合的な探究の時間」に関しては、生徒の変化について肯定的に捉える割合が前回調査と比べてやや減少した。

調査は全国の全日制高校を対象に、昨年8月4日~9月9日に、校長・進路指導担当の教員宛てに調査票を郵送し、回答を記入の上での郵送か、調査票に記載のURLからインターネットで回答してもらい、合計で943件の回答を得た。

授業、教材、評価のそれぞれの観点から、学習指導要領への対応の進捗度について「計画通りに進んだ」と答えた割合を見ると、授業が77.7%、教材が74.8%、評価が70.3%で、いずれも7割を超えた。

一方で、学習指導要領の実施にあたって、課題感のある教科を3つまで挙げてもらったところ、最も多かったのは「情報」で46.3%、次いで「地理歴史」が37.2%、「国語」が32.7%と続いた。「情報」は現行学習指導要領で必履修科目の「情報Ⅰ」と選択科目の「情報Ⅱ」に科目構成が大きく変わったが、調査を行ったリクルート進学総研では、「情報」を課題と感じる高校現場の背景として、25年実施の大学入学共通テストから「情報」が出題科目に加わったことへの対応などが考えられるとしている。同様に「地理歴史」や「国語」などでも、必履修科目を中心に大きな再編が行われた教科が目立つ。

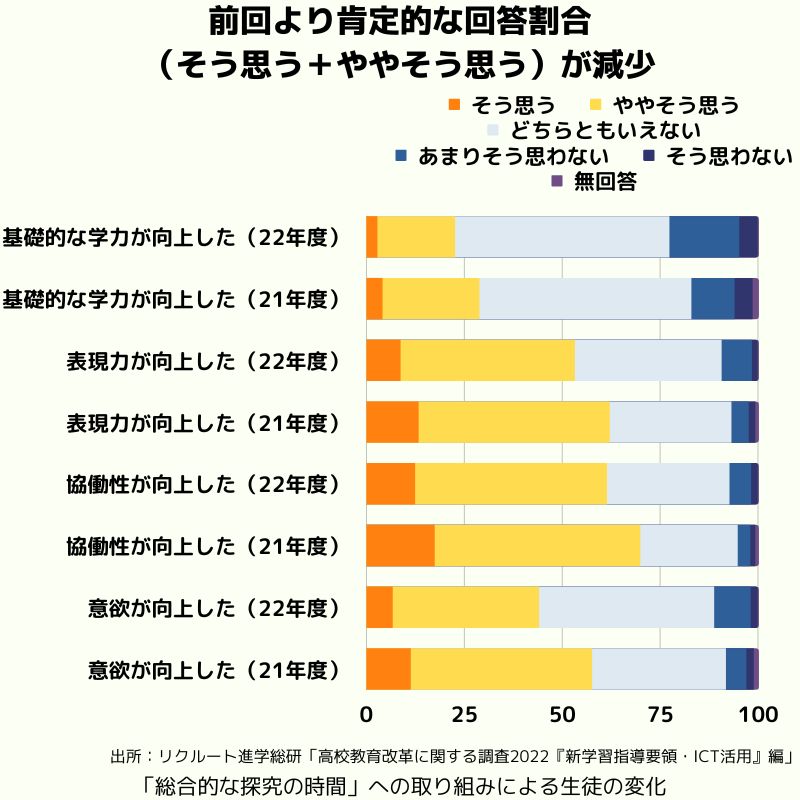

また、「総合的な探究の時間」を通じた生徒の変化を尋ねたところ、「主体性・多様性・協働性が向上した」について「そう思う」と答えた割合は12.4%、「ややそう思う」が48.9%と、6割以上が変化を感じていたが、21年に行われた前回調査の結果と比較すると、全ての項目で肯定的な回答の割合がやや減少した(=グラフ)。

「総合的な探究の時間」に取り組む際の課題について複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「教員の負担の大きさ」で78.8%、次いで「教員間の共通認識不足」(53.6%)や「教員の知識・理解不足」(43.9%)など、教員側の問題も多く挙げられた。