言語や科学、芸術、運動などのさまざまな領域で、優れた能力や強い関心、驚くほどの集中力を見せる――。こうした特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援に向け、文科省の来年度予算案に新規で8000万円が盛り込まれた。同省の有識者会議は昨年9月、多様性を認め合う一環として支援する方向性を打ち出している。当事者や保護者の間では、こうした子供たちに光が当たるようになったことを歓迎する声の一方、飛び級など抜本的な改革に至らなかったことに落胆する声もあった。さらに学校現場からは、「『特異な才能』の定義や基準はどうするのか」「多忙な教育現場で、今以上の支援ができるのか」と困惑も広がった。こうした温度差から、「才能」を巡る共通理解がいまだ十分でない中、公教育の枠組みで支援を進めることの難しさが垣間見える。

今回の有識者会議には、当事者から大きな期待が寄せられていた。21年8~9月に行われたウェブアンケートでは、保護者や本人を中心に808件の回答が集まり、「飛び級制度、または飛び級にならなくとも、得意な教科だけでも上の学年と一緒に授業を受けられるようになることを期待する」「学校カリキュラムの科目や内容のそれぞれの必要性を再検討してほしい」といった、学校教育の抜本的な変革を望む声が届いた。

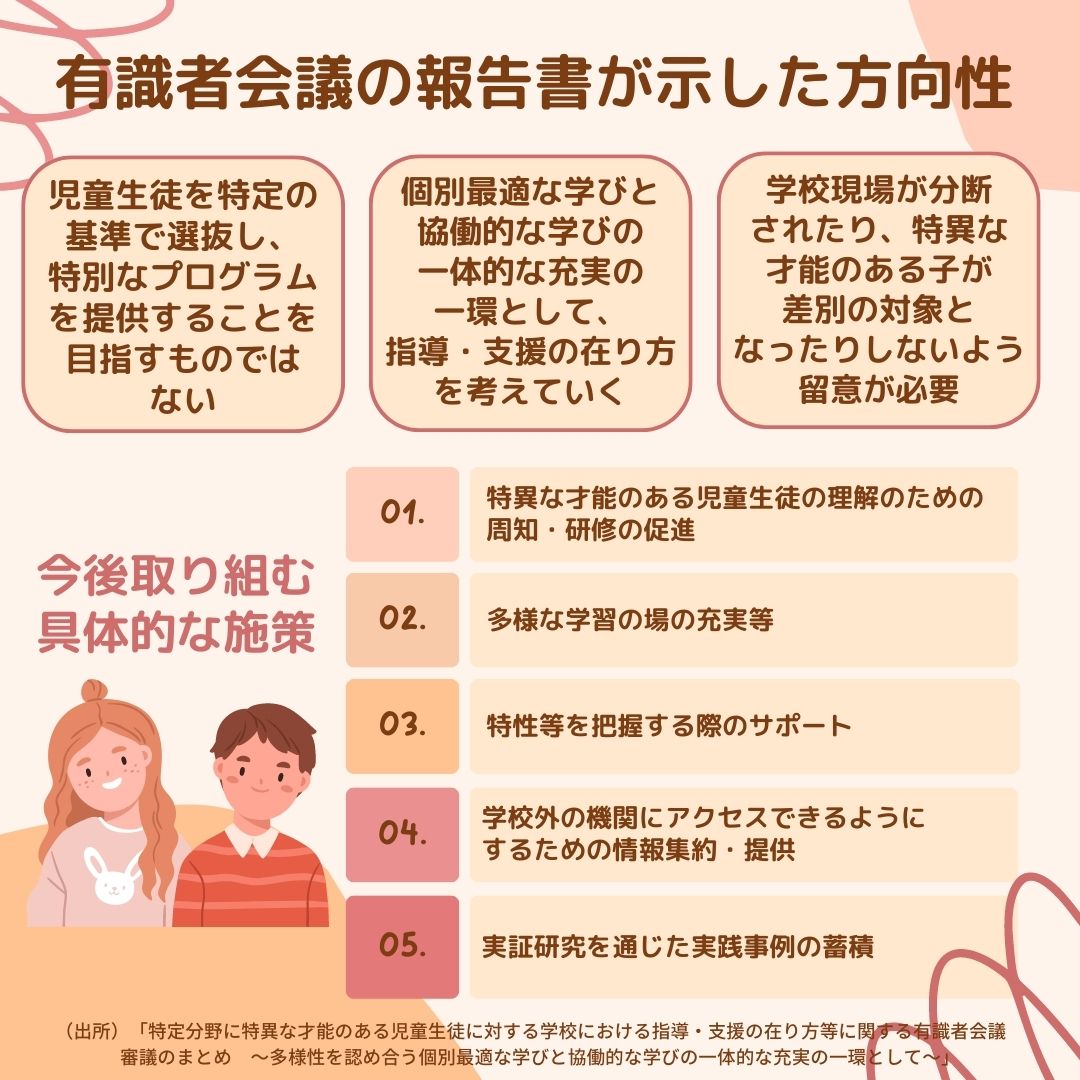

ただ有識者会議では初期の段階から、特異な才能のある子供を選抜して支援するのではなく、多様性や個別最適な学びの一環として支援していく方向性が検討されていた。松村暢隆委員(関西大学名誉教授)は初会合の段階ですでに、「才能教育という新しい制度は、社会的な合意形成を得にくい。ごく一部の希少な才能だけを見つけていくという方向ではなくて、学級がベースとなって全ての子供の問題を考えていくという才能児教育の在り方があるかな、と個人的には思う」と語っている。

加えて有識者会議では、IQ(知能指数)などの基準や数値によって才能を定義することを避けた。一定の定義を設けて線引きをすることで、特異な才能のある子供たちが同級生から異質な存在として捉えられ、差別されることや、学校現場が分断されること、さらには周囲の大人の過度な期待を背負わされることにも注意を促した。

こうした方針について、現実的で妥当な方針だと受け止める声もあれば、ややふに落ちないという反応もあった。同会議でヒアリングを受けた全国高等学校長協会の杉本悦郎前会長は「(特異な才能を有する児童生徒の)困り感があるものをどうやって解消すべきか、ということなので、それを全ての児童生徒が、というふうにまた戻してしまうと、この有識者会議を最初に設定した理由は何なのだろうかと思ってしまう」と述べている。

座長を務めた放送大学の岩永雅也学長は、審議のまとめに対して「傍聴の方々からは『ちょっと拍子抜けだ』という反応があった。これまでの日本の教育の、特異な才能を重視しない制度や政策を変えていく方向性を示すのではないか、硬直的な年齢主義を変えるきっかけを示すのではないか、と期待されていたようだが、今回のまとめは何かを変えるというよりも、変えるための具体的検討のスタートラインを示すものだった」と語る。

学校現場からは「『特異な才能』とはいったい何なのか」「多忙な教育現場で、今以上の支援ができるのか」といった戸惑いの声が上がった。こうした子供たちの中には、発達障害を併せ持つ「2E(Twice-Exceptional)」の子供たちもいることから、支援のための専門性の不足を懸念する声もあった。SNSでは「特異な才能のある子供に出会ったことなどない」と語る教員アカウントも見られた。

審議のまとめを読んだある元公立小校長は「こうした子供たちに光が当たるようになったのは大事なことだ。ただ、特異な才能の基準をあいまいにしたことで、どういう子を対象にしているのかがよく分からなくなった。結局のところ、どの子もみんな特異な才能があるかもしれないと思って見ていく必要がある、というのが落としどころなのだろう」と話す。

一方で「学校教育は人格の完成を目指し、さらに社会性を身に付ける場所でもある。そこを考慮せず、もっぱら特異な才能に目を向けていくという考え方には、どうしても違和感を抱いてしまう。学校教育が『最大公約数』的に、どの子のどの部分も一定の水準に伸ばしていこうとするのは確かだが、それになじめないからと、安易に苦手なことに目をつぶってしまってよいのだろうか」と疑問を投げ掛ける。

有識者会議でヒアリングを受けた東京都文京区立音羽中学校の齊藤正富校長(全日本中学校長会総務部長)は「支援が必要であれば、できる限り応えたい、応えなければという思いがある。一方で、学校ごとの状況に加えて専門的な知識が必要だとすると、負担は小さくないというのが現状だ」と語る。

審議のまとめの中で、多様性の一環として支援する方向性が示されたことについては、「一斉授業の中で、特異な才能のある子供たちのレベルに合わせた課題を出すのは、なかなか難しい場合も多いはずだ。通級指導教室のように、一定の時間だけ別の場所で専門的な支援を受けた方が、本人のニーズに合うのではないかとも思うが、こうした専門人材の確保も容易ではないだろう」と悩む。

齊藤校長自身は、大人の想定を超えてデジタルの知識に長けた生徒に関わったことがあるという。その生徒がある時、学校の情報システムに侵入し、保存されていたデータを消去してしまった。この問題行動を指導し、責任を追及しつつ、「その知識の使い方を変えれば、みんなを幸せにすることもできる」とも語り掛けた。

それ以降、その生徒は自身で気掛かりな情報があると教員に教えてくれるようになり、教員から感謝される存在になったという。「特別な取り組みができているわけではないが、今後支援の事例が示されれば、その中からできることはないかを探っていきたい」と齊藤校長。「学校に何ができるのかが分かる事例があるとありがたい。良い事例だけではなく、課題の改善に至らなかった事例もぜひ示してほしい」と期待する。

「ずば抜けた才能など、そうあるものではないという声は聞いていた」と、前出の放送大学・岩永学長は話す。ただ「特異な才能のある子供たちの中には、状況と他者に自分を合わせる能力があって、つまらないと思っていても顔に出さないタイプもいる。先生に気付かれないように、自分の能力を抑えていることもある。だから『ずば抜けた才能など、そうあるものではない』というのも、もしかしたら単なる思い込みかもしれない」とも語る。

その上で岩永学長は「日本社会における『才能』とは何か、ある程度幅を持った形で、基準を見つけていかなければならない。標準とされる年齢ごとの能力から外れた結果、何が起こっているのかということについて、質的・量的に把握していく必要がある」と指摘する。

しかし同時に「IQを用いるにしても、IQは才能の一側面を表すものに過ぎず、それだけで基準を設けることは危険だ。その上、『才能児』のバッジを付けることがエリートの証しのようになってしまうと、受験競争以上に過酷な、低年齢での『IQ競争』が始まってしまう可能性もある。才能児として選ぶ・選ばれるという行為自体が不要な競争を生み、そのための対策をする塾などが現れることすらありうる」とも危惧する。

子供の才能をどう捉えるかについて、実は、当事者やその保護者の間でも温度差がある。突出した能力、それ以外の能力とのアンバランスに苦しむ当事者が多い一方で、保護者がいわゆるエリート教育や早期教育と混同したり、学校に対して一方的に特別待遇を求めたりした結果、子供が周囲とのあつれきに苦しみ、自信をなくしてしまうケースもあるようだ。メディアでしばしば取り上げられる「天才児」のイメージも、共通理解の難しさに拍車を掛けている。取材中、当事者の保護者の中には「本当に苦しんでいるのに、自慢だと思われそうで、身近な人には相談できない」と打ち明ける人もいた。

こうした状況の中、文科省の来年度予算案では、教員がこうした児童生徒の特性や効果的な支援の在り方について学べるような研修パッケージを開発するとともに、教育委員会や学校などでの実証研究を通じて、支援の事例を蓄積していくとしている。実証研究では、子供の関心に合った授業、多様性を包摂する学校教育環境、学校外の機関との連携などの実践事例を収集する予定で、文科省の担当者は「まずは先導的な研究を行うことにより、成果が出る取り組みを開発・研究し、横展開を図っていきたい」と語る。

岩永学長は「担任の先生が全てカバーすることは不可能だし、教員にとってそんな酷なことはない。そうではなく、学校で困り感がある子を『この子には特異な才能があるかも……』という目で見て、能力を伸ばすチャンスとなる場につないでもらえればよい。将来的に、自治体教委の主だったところには才能教育に関する指導主事などを置き、学校現場に向けた研修や助言ができるようになれば、方向性がより明確になるのではないか」と語る。

特異な才能のある子供たちに早くから着目してきたのが、東京大学先端科学技術研究センターの中邑賢龍シニアリサーチフェローだ。2014年から異才発掘プロジェクト「ROCKET」を通じて、「突き抜けた才能や志を持つ子供たち」を支援してきた。しかし「学校の成績が良く、きちんと主張もできるような子の応募が増えた一方で、『志がないから応募できない』『何かしたいと思っているが、自分に特異な才能はない』と語る子供たちに対しては、何もアプローチすることができなかった」と中邑氏は振り返る。

「先生が言ったことをきちんと行うことが求められ、それ以外のことをしたら怒られる、という学校では、本来の意味での『学び』は生まれにくい。重要なのは、誰もが自分の特性に応じて、自分の能力を最大限に発揮できる学びの場があることだ」――。こうして立ち上がった新たなプログラムが「LEARN」だ。

LEARNのプログラムは全国各地で開催され、「特異な才能」による選抜はしない。自治体によっては学校の学びとして認められるプログラムもある。最近では、東大のキャンパスで虫の専門家と一緒に昆虫採集を一晩中する回や、福島の子供たちが東京に「修学旅行」に出掛ける回、500円を持って1日だけ「家出」をしてみる回など、学校の枠組みだけではどうしても難しい、自由で多様な学びの場が提供されている。

例えば昆虫採集のプログラムは、渋谷区との連携で夏休みに行われた。子供たちは夜に向けてトラップを仕掛けるが、なかなか虫が集まらないなど予想を裏切られることも。深夜まで見張りを続け、お目当てのカブトムシを見つける子、眠りに落ちる子――。子供たちは普段、なかなか許されない夜更かしを存分に味わい、心ゆくまで昆虫の生態を観察した。

このプログラムの募集時に、不登校や学校への不適応、障害の有無などを問わず、区内の小中学生に呼び掛けた結果、約160人の応募があり、同時に実施した保護者向けの相談会にも80人の希望があった。この相談会は、学習上のつまずきがあっても適切な支援につながっていない子を見いだすきっかけにもなったという。

「『今日は隣の学校で、カブトムシの授業があるから行ってくるわ』――。そんなふうに、子供たちが自分の行きたいところに学びに行き、先生も『いいね、行っておいで』と送り出すような学校にしていきたい。それが、本当の意味での才能教育の基礎だ」と中邑氏。「基礎学力はきちんとつけさせる必要があるが、とはいえ今の学校は授業時数にこだわり過ぎる側面もある。自由度を高め、安全・安心にそこに行ける仕組みを作ることが必要だ。それが難しければ、LEARNのような外部のプログラムと組むのも一つの手ではないか」と語る。