ビジネス誌『フォーブスジャパン』が「世界を変える30歳未満の30人」を選出する「30 UNDER 30 JAPAN」。平和教育ファシリテーターの狩俣日姫(かりまた・につき)さんは昨年8月、そのエデュケーション部門を受賞した。狩俣さんは沖縄県宜野湾市生まれの25歳。平和教育ファシリテーターとして、学校での特別授業や後進の育成をしている。「子どもの頃は平和学習が嫌だった」と語る狩俣さんが、平和教育の新たな推進者として活躍するに至った経緯や、これまでにない形で実施している授業について、取材した。

「本土復帰50年に立つ沖縄」と題した沖縄県主催のシンポジウムで今年1月、玉城デニー知事が「狩俣さんのようなファシリテーターを育成する事業を進めていく」と力強く語ったことは、本紙1月12日付電子版で報じた。

同県によるとこれは3カ年計画の「平和啓発プロモーション事業」として2019年度にスタートしたもので、狩俣さんはその全体進行役を務めているという。受講希望者を募ったところ、高校生から年配の平和ガイドまで幅広く応募があったといい、狩俣さんに続くファシリテーターを育てるべく研修を重ねて29人を送り出したところだ。

その狩俣さんは子ども時代を振り返り、「平和学習で沖縄戦について聞くのは、私にとって嫌なことだった」と話す。

「小学校から高校まで、毎年『慰霊の日』にあたる6月はいわば『平和教育月間』で、図書館には沖縄戦の写真が掲示され、学校では体験者の講話を聞いたり、遠足でガマに行ってガイドさんから説明を受けたりしていた。でも、私にとっては平和学習になっていなかった」

体験者のウチナーグチ(沖縄の方言)が聞き取れなかったり、「艦砲射撃」「上陸戦」「疎開」といった戦争用語や地名に関する知識がないために話が理解できなかったりしたといい、「唯一分かるのは『目の前で人の体が吹っ飛ぶのを見た』といったことで、それは平和学習の内容ではなく、グロテスクな話でしかなかった。だから6月になると、『沖縄戦の話を聞くのは嫌だなあ』『図書館に行きたくないな』と思っていた」と明かす。

そうした狩俣さんに転機が訪れたのは、高校卒業後にオーストラリアへ留学した時のことだった。「沖縄で観光業に従事したい、そのためには英語を身に付けないと」と考えて1年間のワーキングホリデーで赴いた同国だったが、自分が生まれ育った沖縄を思いもよらない言葉で表現され、衝撃を受けたのだという。

「海外の人が知っている日本の地名は『東京』『京都』『大阪』くらいだと思っていたが、いろいろな子が沖縄を知っていて、『昔は日本じゃなく、キングダムだったんだよね』『オリジナルの言語があるんだよね』と言われ、驚いた。でも私はウチナーグチをしゃべれないし、沖縄について聞かれても『海がきれいです』と答えるくらいしかできなかった」

また、沖縄以外から来ていた日本の学生らには「沖縄って米軍基地がないと経済が成り立たないんでしょう」「基地がなくなったら外国の領土になっちゃう」などと言われたという。

「私のルーツは父方、母方ともにずっと沖縄で、宜野湾市に生まれ育ち、普天間基地の近くで生活してきた。事件・事故のニュースは日常で、実際にどういう問題や背景があるのか全く知らず、基地問題についてはあきらめている部分もあったが、『県外の人とはこんなにギャップがあるんだ』と驚いた。投げ掛けられた言葉に対して、肌感覚では『違う』と分かるのに、それを説明できず、『そう思っている人もいるようですね』としか言えなかった」

そうした体験から「沖縄のことを知らないと駄目だ」と痛感し、帰国して勉強を重ねたという。そこで感じたのは、「戦争体験者の方々は、こんなに大切なことを教えてくれていたんだ」ということだった。「思い出したくもないはずのことを一生懸命話してくれたのに、知識がなかったために受け取れていなかった。ショックを受け、反省した。ただ、その時に思ったのは『戦争のことを分かっていない世代が悪い』ということでも、『体験者の方の伝え方が悪い』ということでもなく、どちらが悪いという話ではない、ということだった」

「その間に立って教える人がいたらいい。分からないことを正直に『分からないから教えてください』と言える人がいたらいい」と考えたという。

そして選んだのは、修学旅行生に平和学習を実施するベンチャー企業だった。「平和学習は無償でやるべき」といった暗黙の了解を覆し、プロとして学習プログラムを作成して、教材やガイドを提供し対価を得る、ソーシャルビジネスの先駆けとも言える会社だったと狩俣さんは振り返る。

「それまでは、沖縄の大学生が修学旅行生のグループに入っていって話をするという方式が多く、専門的に沖縄戦を伝えたり、背景や今後の社会のことを深く考えさせたりするといった学びは不十分な中で、それを会社が専門家としてやっていこうという、トップランナーのような人たちだった。私はそこにバイトとして入り、不定期に仕事を受けていたが、半年ほどたった頃にインターンになるよう声を掛けられ、就職した」

ところが新たなビジネスへの期待は予想以上に高く、業務量が過重になる中で社員が体を壊し倒れる事態になったという。会社はやむを得ず業務を停止したが、学校教員からは「また依頼したい」という要望が多く、狩俣さんは会社で得た経験を基にフリーランスとして仕事を請け負うようになった。

とは言え学校側からしたら、1年以上かけて綿密に準備を重ねる修学旅行で、肝となる平和学習を個人に委ねることへの不安は大きい。そうした相談があったのを背景に、同じようにフリーランスで活動するファシリテーターたちと出会い、相談を重ね、昨年6月に株式会社さびらを創業した。平和学習事業を専門に手掛ける会社だ。その翌月には「世界を変える30人」受賞の知らせがあり、まだホームページの立ち上げもない中でメディアに取り上げられ、学校や企業などからの依頼を堅調に受けているという。

同社での狩俣さんの役職名は「教育旅行チームマネージャー」だ。とはいえ、修学旅行生だけではなく、県内の子どもに対する平和学習も展開している。その授業を端的に表すなら「これまでタブーとされてきたことに、あえて切り込んでいる」ではないだろうか。

例えばロールプレー型の授業では、まず生徒に「皆さんは1944年の沖縄で生活しています。戦争の準備で、兵隊さんたちと一緒に壕(ごう)を作ったり、飛行場を建設したりという手伝いをしています」と説明し、「7月に『県外へ避難してください』という通知が来ました。8月には疎開船が出ます。乗りますか、乗りませんか」と問い掛ける。

待ったなしで始まるロールプレー。生徒はそれぞれ考えて選択し、理由を発表する。狩俣さんが言う。「8月の疎開船は沈没しました。『乗る』と決めた人は死にました」

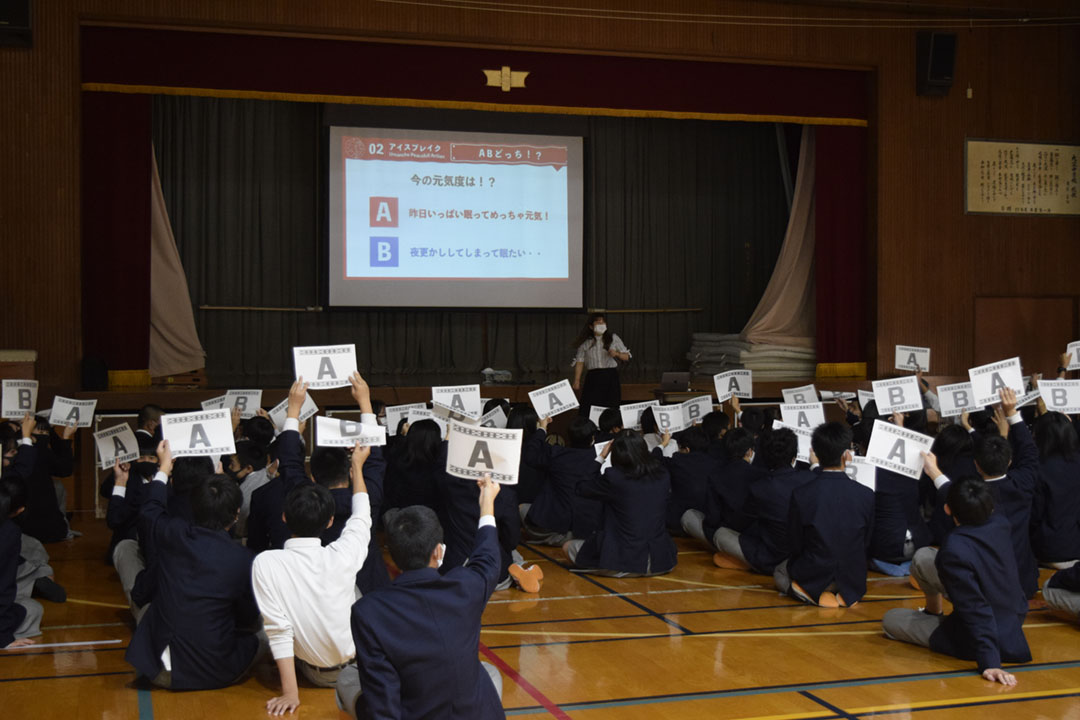

重々しさを感じさせない軽妙な口調だ。「乗る」を選択した生徒にとっては突然のロールプレー終了で、生徒からどよめきが起きる。スピード感があり「死」があっけなく訪れる展開はゲーム性を感じさせる。

そこで狩俣さんは、対馬丸事件のことを説明する。多くの疎開学童を乗せながら、魚雷攻撃で沈んでいったこの船について、体験者の証言も見せる。その上で、この授業のロールプレーが全て史実にのっとって進められていくと伝えるのだ。

状況は刻々と変わる。45年3月26日には上陸戦開始。日常の暮らしはあっという間に破壊される。「北部に逃げる」「南部に逃げる」「中部に逃げる」という選択肢が示され、狩俣さんは「10月10日、沖縄全域を空襲が襲い、南部に位置する那覇は90%が消失しました。南部を選んだ子は死亡しました」と告げる。

続けて「いよいよ米軍が上陸してきました。中部に逃げた人はガマ(鍾乳洞)へ避難します。どちらに避難しますか」。選択肢として示されるのは、読谷(よみたん)村にある2つのガマ。150人くらいしか入れないチビチリガマか、約1千人を収容できる大きなシムクガマだ。そして「チビチリガマでは集団自決がありました。選んだ子は死亡です」。

ここでも生存者の証言が示される。「同じ集落の人たちによる集団自決だったことで、誰が誰の命を絶ったかが分かっている。娘を殺し、その後に自死したお母さんもいた。ご近所さんに殺された人もいた。シムクガマに避難して生き残った人も集団自決を知っているから、自分がガマで生き残ったことを話したがらない」。戦後に起きた地域住民の関係性の崩壊も含め、「生きるか死ぬか」だけにとどまらない沖縄戦の悲惨さを伝える。

また、北部を選んだ子には「収容所に入れられ餓死するか、病気にかかって満足な治療が受けられずに亡くなってしまう」という終わりが告げられる。これは誰も生き残らないロールプレーなのだ。中盤こそ「〇組が全滅しました」というアナウンスで盛り上がっていた生徒たちも、目の前で大切な人が亡くなっていく体験者の証言を自分事として受け止めたのか、神妙な面持ちに変わっていく。

終盤で狩俣さんは「この悲劇は今後起こりうる。繰り返さないためには、これからの社会をどのように作っていけばいいか」という問いを投げ掛ける。

ロールプレー型の授業で判断を迫るこのプログラムについて、狩俣さんは「犠牲者20万人の一人一人が、年齢や出身地、避難ルートなど、どういう沖縄戦をたどってきたかは異なる」とした上で、「どの選択でも、助からなかった人もいれば、生き残った人もいる。疎開船に乗って助かった人もいる。でもひとたび戦争が起きれば、『一般人は保護せよ』という国際法は機能せず、『一般市民の命は絶対に、100%守られる』という道は沖縄戦にはなかった」と話す。

「それは今のウクライナにも言えることで、住民が虐殺されたり、病院が攻撃されたりしている。でも、中高生など子どもたちが『戦争』と聞いてイメージするのは、やっぱりゲームや漫画、映画など架空の話で、自分とは無関係だと感じている。ウクライナ侵攻があって現実的に意識している子もいると思うが、大半の子はフィクションだと捉える。その感覚を生かし、子どもたちが前のめりになるよう、授業にはゲーム性を取り入れている」

授業ではロールプレーをゲームのように楽しんだとしても、そうした自身の姿勢も反省できるようなプログラムにすることを意識しているという。

こうしたロールプレーのほか、狩俣さんが実施しているプログラムは、「沖縄戦以前の『戦争を賛美する』という空気感を作り出す」「証言カードを基にして沖縄戦の経緯を明らかにするマップを作成する」など、新たな視点から戦争を捉え直せるよう工夫が凝らされている。

狩俣さんらが創業した会社では加えて、編集プロダクション業や、平和教育の研究者の育成も手掛けている。さらに、戦前のプロパガンダでは学校教員やメディアの存在も大きかったとして、教員向けのワークショップや、新聞社と協働での記者向けの研修も実施している。「子どもに平和の尊さを伝え、次世代の担い手を育成する」というのにとどまらず、現在決定権を持っている大人の問題意識にも働き掛ける、多角的な取り組みだ。

狩俣さんは言う。「私たちが今の社会で教育すべきだと思うのは、過去の戦争を知ることではなく、『戦前』に向かっていない平和な未来について一緒に考えていくこと。誰にも未来のことは分からない。戦争が起こるか、起こらないかも分からない。だから、どういう社会を作りたいかを皆で考えていきたい」。

狩俣さんらが創業した会社の名「さびら」は、「一緒に」や「しましょう」などを意味するウチナーグチだ。取材の終わり、狩俣さんは「いまこの記事を読み終えようとしている読者の皆さん一人一人に向けて」と断って、「ゆたさるぐとぅ、うにげーさびら(どうぞよろしくお願いします)」と深く頭を下げた。