子どもが3歳になるまでは母親がいつも一緒にいた方がいいとする、いわゆる「3歳児神話」を支持する母親が半数を切ったことがこのほど、ベネッセ教育総合研究所が行った「幼児の生活アンケート」の結果から明らかとなった。過去の調査結果と比較すると、子育てへの肯定的な感情が減る一方で否定的な感情が増えていることも示され、共働き世帯や核家族が増加する中で、コロナ禍による影響を受けながらの子育てが母親の子育て意識に影響を与えていることが浮かび上がった。

調査は昨年3月に、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)に住む0歳6カ月から6歳(就学前)の子どもがいる保護者4030人を対象にインターネットで実施。「幼児の生活アンケート」は1995年から前回調査の2015年まで、5年おきに実施しており、今回で6回目となる。

対象者の基本属性をみると、母親の平均年齢は36.1歳。有職率は44.6%で、前回調査と比べて4.4ポイント増、4年制大学を卒業している割合も43.9%で、前回と比べ10.4ポイント増えた。

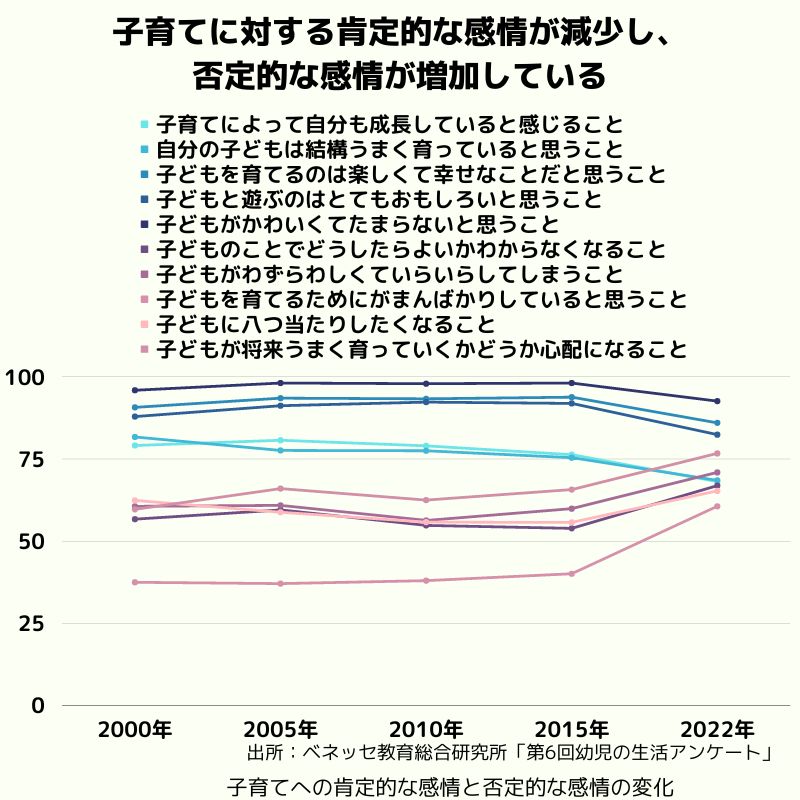

過去の調査結果と比較すると、「子育てによって自分も成長していると感じること」「自分の子どもは結構うまく育っていると思うこと」「子どもを育てるのは楽しくて幸せなことだと思うこと」などの子育てへの肯定的な感情の項目で、「よくある」「ときどきある」を合計した割合は低下し、逆に「子どもがわずらわしくていらいらしてしまうこと」「子どもを育てるためにがまんばかりしていると思うこと」「子どもに八つ当たりしたくなること」などの否定的な感情は上昇していた(=グラフ)。

また、「子どもが3歳くらいまでは母親がいつも一緒にいたほうがいい」と回答した比率は44.9%で、過去の調査でも減少が続いていたが初めて半数を下回った。

一方で、家を空けるときに子どもの面倒を見てくれる人や機関が「いない」と答えた割合は37.7%(前回調査比16.4ポイント増)で、具体的に面倒を見てくれる人・機関では、父親が大幅に増加し82.0%(同16.3ポイント増)だったのに対し、祖父母や母親のきょうだい、親戚は減り61.2%(同15.1ポイント減)で、父親・母親の友人や近所の人の割合も減少した。

母親の子育てに対する感情の変化について、発達心理学が専門の無藤隆白梅学園大学名誉教授は「日本の母親の育児感情は、基本的に肯定的な感情が極めて高く、否定的な感情は低い。全体的に日本の母親は育児を幸せにやっている。しかし今回の顕著な特徴として肯定的な感情が減少し、否定的な感情が増加したことは無視できない。これは、コロナ禍におけるさまざまな不安を反映しているのではないか。家族の感染リスク、突然の休園、友人や親戚に頼りにくい状況、経済的な不安、今後どうなるかという漠然とした社会不安。そういうものへのいらだちが、子どもに向かうことがあったかもしれない」と指摘する。