子供も大人も自分が得意なことを教え合える学校があるといいな━━。文科省の有志による「子どもたちの希望あふれる未来を考える研究会(みら研)」は2月11日、第3回「みらいの学校」プロジェクトをオンラインで開催し、小学生(5、6年)6人、中学生14人、高校生11人と、大人37人が参加した。この日は戦略デザイナーとして活躍するBIOTOPE代表の佐宗邦威氏を講師に招き、「みらいのまなびの場をデザインする」をテーマとした講義とワークショップが行われ、参加者はそれぞれ自分の「夢の学校」を絵にしてアイデアを発表し合った。

「みらいの学校」プロジェクトは、昨年9月にスタート。これまで子供たちが「私が実現したい未来の学校」について思いを語り合ったり、学校の当たり前や思い込みについて対話したりするなどの活動が行われてきた。

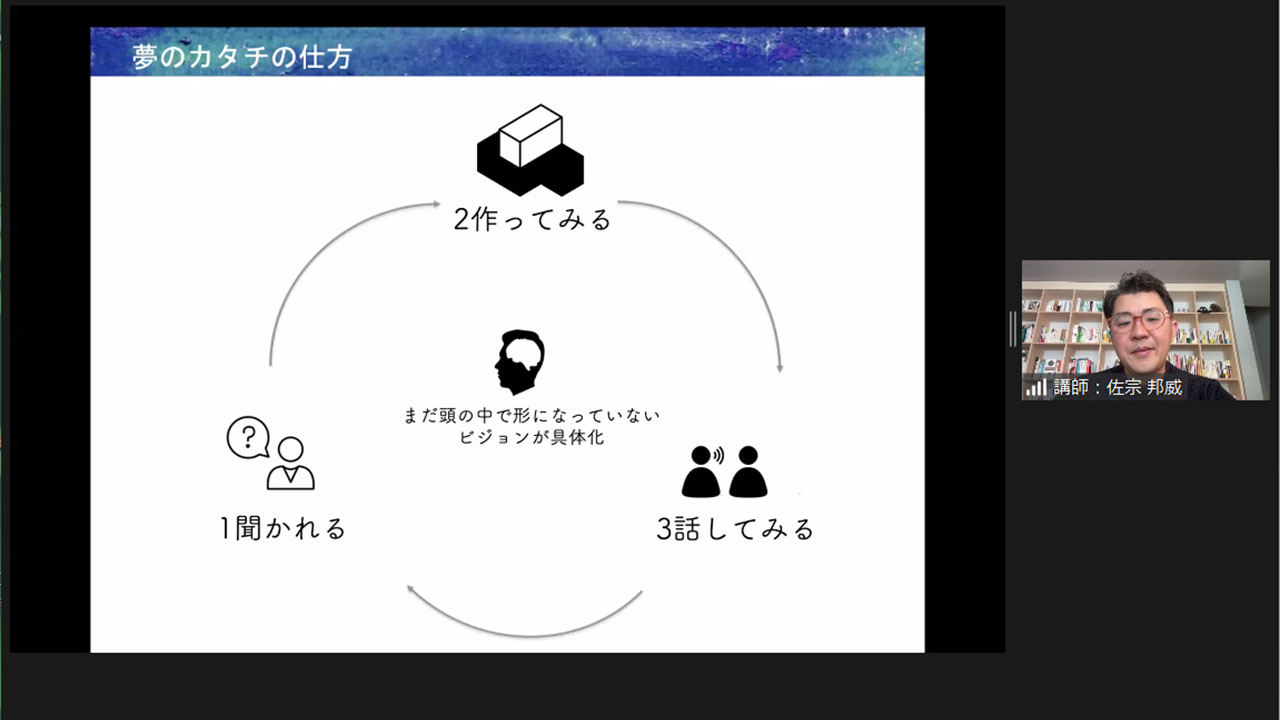

この日のテーマは「みらいのまなびの場をデザインする」。まず、佐宗氏は参加者に「夢をカタチにする方法」について講義した。まだ自分の頭の中で形になっていない夢を具体化するには、まず「聞かれる」、そして「つくってみる」、さらに「つくってみたものを話してみる、感想をもらう」という3つのステップがあると説明。「何かを思い付いたら、まず手を動かすということも重要だ。手を動かして考えていくうちに、だんだんと具体化していく」と訴え掛けた。

ここからは参加者はペアになってミニワークショップに挑戦。「最近、一番ワクワクしたのはどんな時ですか?」「小さな時に夢中になっていたことは何ですか?」「あなたが3年の自由な時間と、使い切れないお金があったら何をしたいですか?」「あなたが、まったく新しい学校をつくれるとしたら、どんな学校をつくりたいですか?」━━という4つの質問をお互いに投げ掛け、答えていった。挑戦した子供たちからは「お互い意外と意見が似ていて、面白かった」「普段、友達からはされないような質問をされて、深く考えられた」「小さい頃に夢中になったことが、案外今の夢にも影響していた」などの感想があった。

続いて、自分が考える「夢の学校」を絵にしてみるというワークが出され、参加者は30分間、思い思いに描いていった。その後のシェアタイムでは、子供たちから多様なアイデアが共有された。例えば、中学1年生の男子生徒は自分の得意なことを人に教えられる「教え合いワークショップ」の学校について発表。「年齢制限はなく、子供も大人も自分が得意なことを教え合える学校ができたらうれしい」と語った。

また、小学6年生の女子児童は「雲の上の学校」を紹介。「無重力の学校。雲の上で先生の話を聞きながら勉強してもいいし、1人で読書したい人は1人でいられて、みんなで集まりたい人は集まれるような学校がいいな」とわくわくした様子で話した。他にも、「どこでも授業を受けられる学校」や「世界中の人が来られる学校」「毎日好きな教科を選べる学校」「RPG(ロールプレイングゲーム)のような学校」などのアイデアが共有された。

佐宗氏は「一人一人のアイデアが個性豊かで素晴らしい。夢は一度形にすれば、実現しやすくなる。言葉にして、絵にして、それを誰かに話すことで世の中に出していこう。あなたの周りには夢をカタチにするヒントに溢れている」とアドバイスを送った。

ワークショップ後、子供たちからは「なんとなく思っていたことを絵にする経験が初めてだったので、とても面白かった」「一度、絵に書き出してみると『こういうのもいいかも!』とアイデアがたくさん出てきた。今後、深く考えてみたい時に、今回のように絵にしてみようと思う」といった声が上がっており、手を動かすことで自分の考えが具体化していく感覚をつかんだようだった。