ミッテラン仏大統領特別補佐官などを歴任し、現在のマクロン仏大統領を見いだしたことでも知られる、経済学者であり思想家・作家のジャック・アタリ氏。政治・経済・文化など幅広いテーマで多数の著書があり、発言が注目される同氏が昨年11月、『教育の歴史と未来(原題:Histoires et Avenirs de l’Education)』と題された著書を出版した。その中では、古代から現代に至るまでの知識伝達の歴史を総括した上で、教育の未来を予見。とりわけ財源不足による教育制度の崩壊や、デジタル化による人間の機械化に警鐘を鳴らした。教育新聞は同氏に書面インタビューを試み、現状の世界的な教師不足をどう分析するか、これからの教育や教師はどうあるべきかなどを聞いた。

――日本では急激な少子化に直面する一方、深刻な教師不足に悩まされています。教師不足は米国や欧州など、他の先進国でも問題になっています。この現象をどう見ますか。

教師不足の本質的な原因は、教師という職業が過小評価されていること、給与があまり高くないこと、そして優秀な人材が研究者などの満足度と報酬の高い仕事を選んでしまうことにあります。

加えて、授業の質の低下、給料の割に社会的な責任が重く、繰り返しの作業を強いられるという、教師という職業の魅力のなさという理由もあります。また、大半の国では教師の社会的地位が正当に評価されていないという事実もあります。

例えば、フィンランドの教師の社会的地位は、極めて高いです。幼稚園の先生、小中高校の教師、大学の教員になるには、高等教育の学位および専門の修士号を取得し、競争率の高い採用試験に合格しなければなりません。フィンランドでは、教師という職業は医師や弁護士と並び、社会的尊敬の対象になっています。

――今後も「教える」ことが魅力的な仕事であり続けるためには、何が必要ですか。

世の中が教師という仕事を魅力的だと感じるには、まず、教師であろうとなかろうと、「人間は生涯を通じて教えるという仕事に携わる必要がある」ということを理解しなければなりません。生涯にわたって教える仕事だけに従事するのではなく、別の仕事と行き来することも可能でしょう。つまり、転職してから再び教師になる、別の仕事をしながら非常勤教師になるなどです。「教える」というのは、われわれ全員の仕事であり、言い換えれば、誰もが「教える」ことに携わらなければならないのです。親や教師だけでなく誰もが、自身の仕事を通して得た英知を次世代に伝える必要があるのです。

フィンランドの例を見れば分かるように、そのためには、教師の給与の大幅な引き上げ、教師の社会的地位の向上、教師の威厳の尊重が必要です。しかし何よりもまず、教育へのさらなる投資が急務です。

――著書の中で「悪夢のような2つの未来」を予想しています。1つ目は「財源不足によって人類の4分の3が学校に通うことができず、知識を得ることができないという悪夢」。2つ目は「デジタル機器や遺伝子操作を利用して知識を個別に伝達できるようになるという悪夢」です。日本もこのような悪夢に陥る危険性はあるのでしょうか。

日本社会には知識に対する根強い需要があるので、前者の「知識を得ることができないという悪夢」に陥る心配はないでしょう。

ただし、後者の「デジタル機器による人工物という悪夢」に陥る未来は十分に予見できます。この悪夢は日本の人口減少と密接な関係にあります。

人口の減少という事態に直面する日本がこの悪夢を避けるには、教育を機械化するのではなく、協働的な学びを発展させ、他者への共感や思いやりを育み、皆が一丸となって取り組むことのできる教育プロジェクトを増やすべきでしょう。

――日本の学校現場には、デジタル技術を授業に使うことをためらう声もあります。子供たちの孤立や不平等を招くことなく、デジタル技術とうまく付き合っていくには、どうすればいいでしょう。

デジタル技術をうまく利用すれは、個人を孤立させたり教育格差を拡大させたりすることなく、人々の絆を強めたり教育格差を縮めたりすることができることを、周知させる必要があります。教育へのデジタル技術の導入には、すでに数多くの成功例があります。

フランスでは、保護者と教師のコミュニケーションを円滑にするためにSMSが利用されています。また、「Revyze」(共に学ぶ仲間を見つける10代向けアプリ)や「TikTok」といった新しい技術を利用して、子供たち同士、仲間同士で切磋琢磨(せっさたくま)している例もあります。

このように、デジタル技術が孤立ではなく協力の手段になりうる例は他にもたくさんあります。

――著書の中では、子供たちが1日中、学校に閉じこもって学ぶのではなく、学校や家庭、さらにはそれ以外の場所など、学ぶ場所や時間、対面・オンラインなどの形式を組み合わせながら学ぶことのできる「ハイブリッドな教室」を提唱しています。子供たちに学びの自由を与えることにより、子供たちの幸福感は増し、教師の役割は改善するのでしょうか。

学校をこれまでのような罰則と制裁の場にしないためには、子供により大きな自由を与えるべきです。そもそも教師の役割は、子供たちに制裁を与えることではなく、学習意欲を喚起させたり、励ましたりすることです。子供にとって自由は極めて重要です。自由は子供たちの幸福感に極めて大きな影響を及ぼします。

成績評価、罰則、個人主義に基づく教育制度から脱して、励まし、チームワーク、子供たち同士の協働的な学びに基づく教育制度へと移行させる必要があります。

――新型コロナウイルス感染症の世界的な流行をきっかけに、健康、環境保護、食糧などの分野を重視する「命の経済」に転換する必要性を説いています。これを、子供たちにどう伝えたらよいのでしょうか。

私は教師たちにこそ「命の経済」とその価値観を学んでほしいと願っています。「命の経済」を解説する本もたくさんあります。これこそ子供たちに教えるべきテーマです。

子供たちには、地球環境に配慮すると同時に、誰もが健康に暮らせることを目的にする「命の経済」と、短期的な私的利益を追求して不可逆的な被害をもたらす「死の経済」との違いを詳しく解説する必要があります。これこそが教師、そして子供たちが一丸となって取り組むべき真の授業です。

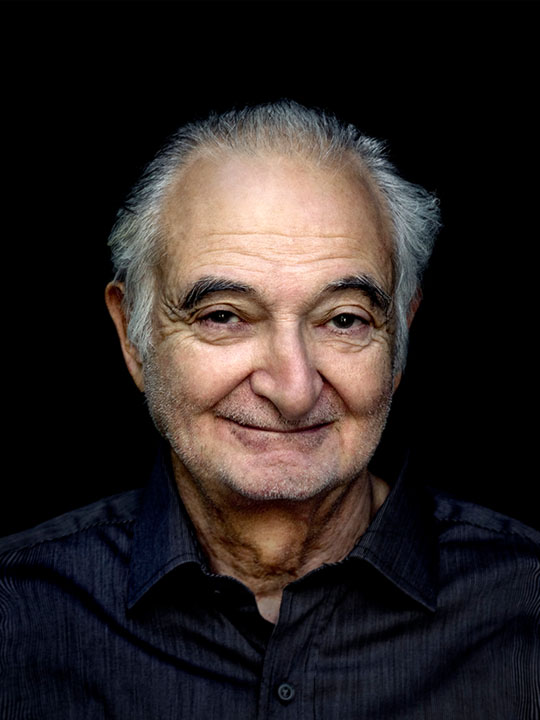

【プロフィール】

ジャック・アタリ(Jacques Attali) フランスの経済学者、思想家、作家。1943年、アルジェリア生まれ。フランス国立行政学院(ENA)卒業、81年にフランソワ・ミッテラン仏大統領特別補佐官、91年に欧州復興開発銀行の初代総裁など要職を歴任。現在のマクロン大統領を見いだしたことでも知られる。近著に『命の経済~パンデミック後、新しい世界が始まる』(プレジデント社)、『2030年ジャック・アタリの未来予測~不確実な世の中をサバイブせよ!』(同)など。『教育の歴史と未来(仮訳、原題:Histoires et Avenirs de l’Education)』は2023年春ごろに大和書房より邦訳出版予定。