今この瞬間に災害が起きたら、どう判断し、行動するか――。東日本大震災の発生から間もなく12年を迎える中、津波による被害や福島第一原発事故から復興しつつある福島県浪江町立なみえ創成小学校と全国各地の小学校をオンラインでつないだ防災の授業が行われた。参加した児童はクイズやなみえ創成小の児童らの発表を聞きながら、「自分事」として地域の防災を考える大切さを学んだ。自らも浪江町で被災した経験のあるなみえ創成小の横山浩志校長は、当時の体験を子どもたちに継承していく大切さを痛感している。

授業は2月28日、小学5・6年生を対象に、長期保存が可能で防災用に備蓄されていることも多いアルファ米の商品開発・販売を行っている尾西食品が協力し、なみえ創成小と北海道東川町立東川第一小学校、東京学芸大学附属竹早小学校、熊本市立飽田西小学校をオンラインで結んで実施した。

前半は、東京学芸大学附属竹早小を訪れた気象予報士で防災士の資格も持つお天気キャスターの木原実さんが防災に関するクイズを出題した。「〇」か「×」かで答える「笛・ホイッスルは非常用持ち出し袋に入れておくか」という問題では、ほとんどの子どもが「〇」を選択したが、正解は「×」。木原さんは「(防災用の)笛は実際に閉じ込められたときに助けを呼ぶために使うもの。非常用持ち出し袋に入れていたら、閉じ込められたときに出せない。だからなるべく身に付けておこう」と解説。実際に笛を吹いて見せながら、人間が吹いていることが分かるようにリズムを付けることや、外から声がしたら答えるように吹いて存在を知らせることをアドバイス。「よく考えるんだよ。何のためにこの道具があって、どう使ったらいいか」と子どもたちに伝えた。

さらに木原さんは、ある実験で、小学校の休み時間中に緊急地震速報を鳴らしたときの子どもの反応を捉えた映像を用意。外で遊んでいた多くの子どもたちが、緊急地震速報を聞いて慌てて校内に入ろうと駆け出していく様子に注目し、なぜこのような行動を取ってしまうのかと問い掛けた。

「緊急地震速報は、これから地震が来るという合図。机の下にもぐれば一番安全なのかどうかはまだ分からない。そのとき、君たちは校庭にいるかもしれない。それなら、なぜ安全な校庭にいるのに、校舎の中の机を目指してしまうのだろう。でも、不意を突かれたらそう動いてしまう子もいる。『地震速報が来たら机の下!』と教わっていると思わず体が動いてしまう。でも、なぜ机の下に隠れるのか考えてほしい。落ちてくる物や倒れてくる物から体を守るためだよね。だから今いる場所がそういう危険のある場所なのかどうかよく考えて、判断しないといけない」と、木原さんは理由も含めて理解し、判断する重要性を強調した。

木原さんの話を熱心に聞いていた東京学芸大学附属竹早小の5年生の男子児童は「地震や災害はあまり考えたことがなくて自分には関係ないと思っていたところもあるけれど、こういう都会でも火事や地震は危険だと思った。もし学校にいるときに災害が起きたら、ちゃんと意味を考えて避難できるようにしたい」と気を引き締めていた。

木原さんによるクイズの後は、なみえ創成小の子どもたちが「震災当時0歳だった僕たちが伝えるべきこと」というテーマで、浪江町の復興の様子や同小が取り組んでいる防災教育について紹介。東日本大震災が起きたときは生まれたばかりだったという同小の子どもたちは、「家の人や学校の先生から当時の話を聞くことがよくある。よく聞くのは、記憶を風化させてはいけない、伝承していかなければいけないという言葉だ。東日本大震災ではこれまでにない津波が来たので、『多分、大丈夫だろう』と避難をせずに命を落とした人が多くいた。命を落とさないように、津波のことを僕たちはたくさん勉強し、伝えていかなければいけない」と呼び掛けた。

その教室の後ろには、子どもたちの発表を見守っていた同小の横山校長の姿があった。横山校長は震災当時、同じ浪江町内にあった苅野小学校に教員として勤務。自宅は同町請戸地区にあり、小学6年生の娘が請戸小学校に通っていた。苅野小は内陸にあったため津波の被害はなかったが、海沿いにある請戸小のことが頭によぎりながらも、避難所の開設に奔走。次の日には福島第一原発事故によって、浪江町を離れなければいけなくなってしまった。

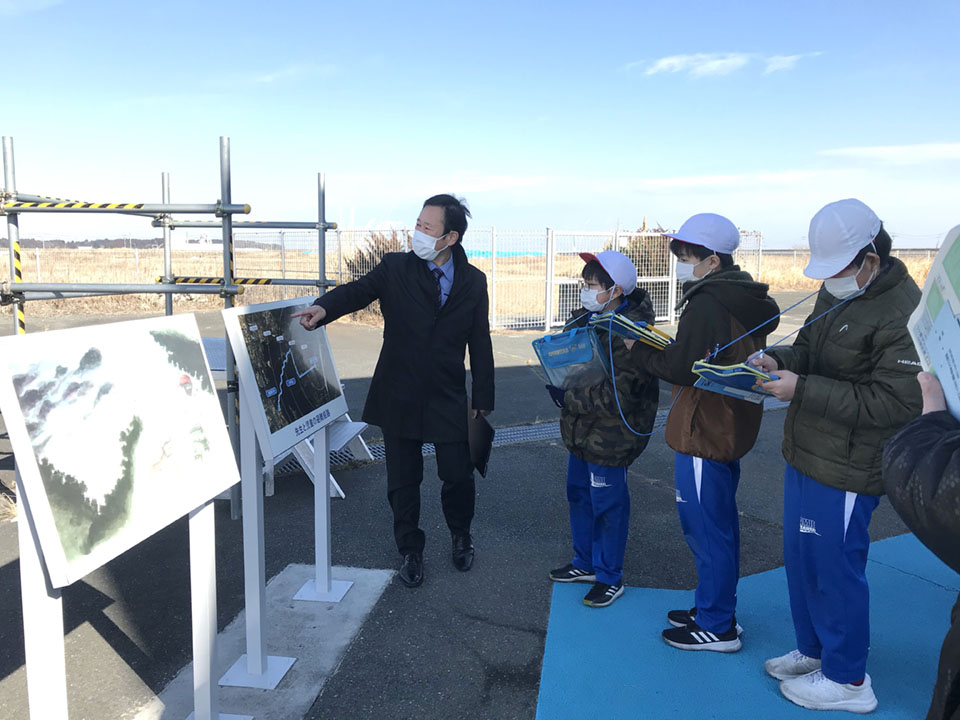

請戸小では地震直後、津波の発生を予想して児童と教員が近くの大平山へ移動を開始していた。教員はどこから大平山に登ればよいか分からなかったが、4年生の児童がたまたま山に入る道を知っており、全員が無事に津波から逃れることができた。津波に襲われた請戸小の校舎は昨年、津波の脅威と震災前の請戸小の日常を伝える震災遺構として一般公開され、横山校長はなみえ創成小の児童を連れて防災の授業を行った。

「経験者として、一人の町民として、あのとき、実際にどのようなことが起こったのか、本当の部分を子どもたちにしっかり伝えないといけないと思った。全員が避難できて、津波から逃げられてよかったということだけでなく、子どもたちが協力し合っていたところや地域性、そうした今まで伝えきれなかった部分も。娘にそのときの状況を聞いてみたことがあるが、無我夢中でどうしたかなんて覚えていないと言っていた。でも、請戸小にいた先生の話では、上級生が下級生の手を引いて歩いていたそうで、そういうことが無意識のうちにできていたということだ。これは普段から縦割りの交流などをしっかりやっていないとできない。あのとき、子どもたちがそういう行動を自然とできていたのはすごい」と、横山校長は振り返る。

3月11日が近付くと、なみえ創成小では請戸小の子どもたちが避難した経路を実際に歩いてみる体験活動が行われている。「なかなか言葉だけでは感じきれないところはある。実際に自分の足で体験して、距離や時間帯、そういったところも含めて感じてもらえたら。子どもたちは『命を大切に』ということを言葉では分かっているけれど、歩きながらいろいろ考えてもらいたい。体験に勝るものはない。私自身、震災を体験したから話せることがある。それを子どもたちに伝えて、今度は子どもたちが浪江の防災の取り組みを広げ、津波の怖さを伝えていく担い手になってほしい」と、横山校長は子どもたちに思いを託す。

東日本大震災の発生から12年が過ぎようとしているが、浪江町は福島第一原発事故によって帰還できない日々が長く続いた。「請戸地区もそのまま荒れ果てて、放射線の影響もあって最初は手の出しようがなかった。この学校ができて、子どもたちが戻ってきてからやっと、復興を実感できた。震災から12年だが、まだつい最近のことのような感覚だ」と横山校長。地域と共にある学校を掲げるなみえ創成小で育った子どもたちも、やがて違う土地で暮らすことになるかもしれない。それでも、横山校長は子どもたちが浪江で学んだことを生かして、その地で防災に貢献できる人になることを心から願っている。